Así como hay géneros que tienen una características muy concretas, que definen a las obras que se encuadran de lleno dentro de los mismos (no hay más que pensar en la literatura de piratas, oeste o ciencia-ficción), otros, como el gótico, siempre han sido mucho más indefinidos, una suerte de territorios de límites imprecisos, en los que las novelas catalogadas como tales no tienen, a veces, nada que ver las unas con las otras.

Así como hay géneros que tienen una características muy concretas, que definen a las obras que se encuadran de lleno dentro de los mismos (no hay más que pensar en la literatura de piratas, oeste o ciencia-ficción), otros, como el gótico, siempre han sido mucho más indefinidos, una suerte de territorios de límites imprecisos, en los que las novelas catalogadas como tales no tienen, a veces, nada que ver las unas con las otras.

El género gótico en sentido estricto nació en la segunda mitad del siglo XVIII, a la sombra del Racionalismo, y no tardó en alcanzar una popularidad enorme, de la mano primero de Hugh Walpole y, después, gracias a las obras de Ann Radcliffe. Sin embargo, no tardó en experimentar un declive –tan rápido como su ascenso‒ por culpa sobre todo de los abusos de estilo, lo limitado de las propuestas y la mala calidad media, hasta el punto de que una obra como Melmoth el errabundo (1820), de Charles Maturin, publicada en 1820, está considerada como el canto del cisne de un género que ya agonizaba.

Sin embargo, aquel gótico primero de castillos en ruinas, linajes añosos, pasadizos, fantasmas ensangrentados y cadenas resonantes iba a sobrevivir, de alguna forma, a su muerte por agotamiento. El apelativo gótico había de trasmitirse a una serie de obras posteriores que se caracterizaban, sobre todo, por los ambientes opresivos y turbios; algo que ha llegado hasta nuestros días, en el que esa palabra define por sí sola a una obra, sea cual se la manifestación artística de la que estemos hablando. Y si el gótico subsistió, fue tal vez gracias a que aquellos autores, en su búsqueda de peligros cada vez mayores a los que exponer a sus heroínas, fueron ahondando más y más en la maldad de sus villanos, hasta abrir las puertas –aunque el narrador manifestase siempre su horror y reprobación‒ a la perversidad, a la infamia, a toda una serie de tinieblas del alma que jamás iban a abandonar ya la literatura.

A partir de ese punto de inflexión, sea o no la intención de su autor, le guste o no, cuando una obra transita por ciertos caminos literarios, recibe de inmediato el apelativo de “novela gótica”. Y uno de los elementos que sin duda con más fuerza sirven para ganar tal sello es la decadencia. Decadencia que puede ser tanto física, como material como moral, que está presente ya en el gótico primero de Walpole y Radcliffe y que, posiblemente, le dio esa atmósfera tan peculiar –mucho más que el atrezzo de castillos, armaduras y fantasmas con cadenas‒ que cautivó a lectores de paladar cultivado, pese a lo pueril de las tramas, las heroínas insulsas y, en muchos casos, el estilo literario deficiente.

Aquellas primeras novelas van a cuajar para siempre en la imaginación popular y van a hacerlo sobre todo por sus atmósferas fantásticas y sus villanos retorcidos, que pertenecen a menudo a estirpes antiguas y de sangre degenerada. Y es ahí donde aparece ese regusto a decadencia que encabeza estas líneas, y que va a definir para siempre al gótico. Porque esos villanos son mucho más interesantes que los héroes y heroínas de las novelas, y son los que de verdad recuerda el público y dan entidad a las novelas. Y el protagonismo de los perversos en el gótico es algo que no hará sino acentuarse a lo largo del tiempo.

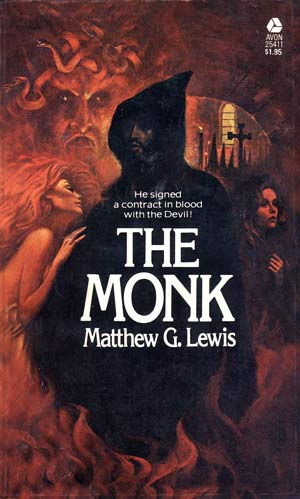

Si hablamos de decadencia moral, tenemos que recordar aquí a Ambrosio, el protagonista de El monje (1796), de Matthew Gregory Lewis, y a Melmoth el Errabundo, de la novela del mismo nombre de Charles Maturin. Ambos se hunden en las tinieblas espirituales, el primero arrastrado con engaños y el segundo por propia voluntad, tratando de ganar la vida eterna. Ninguno de los dos va a encontrar al final del camino otra cosa que la perdición, pero a lo largo de su periplo van a llevar al lector a través de laberintos de degradación, vampirismo, necrofilia y traición.

El regodeo en la corrupción –aunque no siempre tan exagerado como en El monje, con sus violaciones, incestos, asesinatos y degradación‒ va a estar presente en todo momento en las obras calificadas como góticas, sea cual sea su origen y época. Es así desde El manuscrito encontrado en Zaragoza (1805-1813), del conde polaco Jan Potocki, a El retrato de Dorian Gray (1890), de Oscar Wilde, pasando por el Vathek (1786) de William Beckford. En todos ellos, sus protagonistas descienden peldaño a peldaño en la corrupción y, en muchos casos, no son sólo corruptos, sino corruptores, que disfrutan de sus acciones. Todos ellos encontrarán al final un fin terrible y la condenación eterna.

Sin embargo, la decadencia está presente en el gótico no sólo en el plano moral, sino también en uno meramente material. Las mansiones decrépitas, los parajes desolados, las ruinas de todo tipo han sido siempre escenarios muy queridos para el género, incluso mucho después de que los castillos medievales del gótico primero hubiesen sido abandonados. La escenografía gótica es algo que el cine ha sabido explotar con suma habilidad, aunque los excesos hayan hecho que a veces resulte risible. Pero, bien manejados, son recursos imperecederos, y si no baste de ejemplo la mansión de estilo neogótico de Psicosis, que trasmite con su sola presencia angustia y una atmósfera opresiva que refuerza la inquietud del espectador.

A veces cabe hablar incluso de una decadencia física, en cualquiera de sus órdenes, que suele ir unida a la degradación moral. Quien más y mejor ha utilizado tal recurso es H.P. Lovecraft, obsesionado por los linajes antiguos y la degeneración. En sus obras están muy presentes los personajes de sangre antigua y corrupta, que se manifiesta tanto en el físico como en el alma. Desde El horror de Dunwich (1929) a La sombra sobre Innsmouth (1936), se puede decir que ese tema ha sido una constante en todo su famoso ciclo de Los mitos de Chtulhu, consiguiendo a menudo registros magistrales.

A veces cabe hablar incluso de una decadencia física, en cualquiera de sus órdenes, que suele ir unida a la degradación moral. Quien más y mejor ha utilizado tal recurso es H.P. Lovecraft, obsesionado por los linajes antiguos y la degeneración. En sus obras están muy presentes los personajes de sangre antigua y corrupta, que se manifiesta tanto en el físico como en el alma. Desde El horror de Dunwich (1929) a La sombra sobre Innsmouth (1936), se puede decir que ese tema ha sido una constante en todo su famoso ciclo de Los mitos de Chtulhu, consiguiendo a menudo registros magistrales.

Pero el grado más extremo del gusto por la decadencia, dentro de la literatura gótica, lo encontramos en esa querencia por la muerte y los muertos que aparece en muchas de sus mejores novelas. Una necrofilia que puede serlo en sentido lato, ya que en realidad se trata de una predilección por los temas mortuorios y lo macabro, pero que también puede serlo en sentido estricto, ya que encontramos no pocas obras donde los personajes tienen relaciones con cadáveres, sea de grado o con engaños. A tal respecto, cabe recordar por ejemplo escenas como la de El manuscrito encontrado en Zaragoza. El infortunado protagonista, en su viaje por Sierra Morena, tras toda una noche de placeres con dos princesas moras en un palacio subterráneo, despierta a la mañana siguiente no en lecho de seda, sino en el suelo de tierra, bajo un patíbulo, y no flanqueado por dos beldades, sino por dos cadáveres de ahorcados ya putrefactos.

Sin llegar a esos extremos, la querencia por la muerte y los amores con difuntos abarrotan el gótico. Es un tema antiguo en la literatura –baste recordar Las Noches lúgubres (1789), de José Cadalso‒, y adquieren carta de naturaleza en obras como La muertas enamorada (1836), de Theophile Gautier o en El asno muerto y la mujer decapitada (1827), de Jules Janin, que narra la peripecia de un personaje empeñado en desenterrar a su amada –como el Tediato de Cadalso‒ que ha sido ejecutada en la guillotina, para darle una sepultura decente.

Sin llegar a esos extremos, la querencia por la muerte y los amores con difuntos abarrotan el gótico. Es un tema antiguo en la literatura –baste recordar Las Noches lúgubres (1789), de José Cadalso‒, y adquieren carta de naturaleza en obras como La muertas enamorada (1836), de Theophile Gautier o en El asno muerto y la mujer decapitada (1827), de Jules Janin, que narra la peripecia de un personaje empeñado en desenterrar a su amada –como el Tediato de Cadalso‒ que ha sido ejecutada en la guillotina, para darle una sepultura decente.

Podría uno creer que todo esto, como fondo y como atmósfera, tendría que haberse agotado hace tiempo. Y así es, en efecto, así ha sido con las viejas fórmulas. Pero, lo mismo que los castillos encantados y los fantasmones dieron paso a comienzos del XIX a nuevos escenarios, así hoy en día el gótico, en manos de autores de talento, da nuevas obras, sin perder las viejas esencias. Y, a tal efecto, me gustaría señalar un cuento de Angela Carter, «El vendedor de sombras», incluido en la antología Los nuevos góticos (New Gothic: A Collection of Contemporary Gothic Fiction, 1992). Aquí encontramos toda la decadencia del gótico, pero trasplantado a la decrépita mansión de un antiguo cineasta de la edad de oro del mudo, en Hollywood. La decrepitud está aquí en la ancianidad, los recuerdos, la fama y la riqueza idas… nuevas vueltas de tuerca, con el regusto a decadencia de siempre.

Artículos relacionados

Sangre y estacas: el vampiro en la literatura romántica

El doctor Hesselius, investigador de lo oculto

Bram Stoker, el ocultista que nunca llegó a serlo

Drácula (1897), de Bram Stoker: un mito y unas cuantas mentiras

«El invitado de Drácula» (1914), de Bram Stoker

¿Planeó Bram Stoker una secuela de Drácula?

Nosferatu (F.W. Murnau, 1922). Sombras en los Cárpatos

Nosferatu (F.W. Murnau, 1922). Ocultismo, sectas y vampiros

La casa del horror (London after Midnight, 1927). Lon Chaney y los vampiros

Drácula (Tod Browning, 1931). Transilvania en Hollywood

Drácula (George Melford, 1931). En Transilvania hablan español

Christopher Lee, el hombre que fue Drácula

El vampirismo en el cine de habla hispana

Soy leyenda (I Am Legend, 1954), de Richard Matheson

El último hombre… vivo (The Omega Man, 1971), de Boris Sagal

Una historia alucinante (1972), de John Llewellyn Moxey

Copyright del artículo © León Arsenal. Reservados todos los derechos.