El final de la Segunda Guerra Mundial, marcado por la detonación de dos bombas atómicas, trajo alivio a muchos estadounidenses. Pero ese sentimiento duró poco, siendo sustituido por otro mucho menos reconfortante. El poder desatado por aquellos ingenios era algo que había resultado inimaginable incluso para los científicos que los crearon. Empezó a calar el desasosegante sentimiento de que habíamos creado una tecnología, la atómica, que independientemente de las buenas intenciones que pudieran albergarse al principio respecto a su uso y utilidades, podía acabar trayendo el desastre. Una idea, por otra parte, que ya jamás desapareció del todo de nuestro pensamiento y que ha sido uno de los temas recurrentes de la ciencia ficción.

El final de la Segunda Guerra Mundial, marcado por la detonación de dos bombas atómicas, trajo alivio a muchos estadounidenses. Pero ese sentimiento duró poco, siendo sustituido por otro mucho menos reconfortante. El poder desatado por aquellos ingenios era algo que había resultado inimaginable incluso para los científicos que los crearon. Empezó a calar el desasosegante sentimiento de que habíamos creado una tecnología, la atómica, que independientemente de las buenas intenciones que pudieran albergarse al principio respecto a su uso y utilidades, podía acabar trayendo el desastre. Una idea, por otra parte, que ya jamás desapareció del todo de nuestro pensamiento y que ha sido uno de los temas recurrentes de la ciencia ficción.

Uno de los que reflexionó sobre ella fue Jack Williamson, que esbozó una historia sobre un astronauta en el espacio acompañado de un robot a todas luces superior a él físicamente. Pensó en lo inferiores que, en muchos sentidos, estábamos empezando a ser respecto a nuestras creaciones mecánicas. Ese reconocimiento pasó a ser la esencia de un cuento sobre una máquina perfecta que acababa siendo perfectamente destructiva. Añadió otro ingrediente a la mezcla, éste extraído de su infancia: la sobreprotección a la que se vio sometido por parte de sus padres, temerosos de los peligros que veían por todas partes en el aislado rancho de Sonora, México, en el que residían por entonces. Williamson era consciente de las buenas intenciones de sus progenitores, pero esa experiencia psicológica le dejó huella para toda la vida en la forma de una profunda desconfianza hacia la protección benevolente.

Y eso es precisamente lo que volcó en el cuento «Con las manos juntas» («With Folded Hands»), publicado en el número de julio de 1947 de Astounding Science Fiction, a la sazón la mejor revista de ciencia ficción de su era

En el cuento, un hombre llamado Underhill, comerciante en «mecánicos» –robots muy toscos diseñados para ejecutar tareas domésticas– se topa el mismo día con un nuevo negocio llamado «Instituto Humanoide» y un científico en mala racha, Sledge, que resulta ser el inventor de los avanzados androides que esa institución está distribuyendo. Es importante resaltar que el Instituto no los está vendiendo, sino sencillamente repartiéndolos. Su representante, un androide, le dice a Underhill que no tardará en quedarse en paro porque su pequeño negocio ya no será necesario.

Los Humanoides habían sido creados en Alas IV, un planeta desconocido para Underhill, presumiblemente una colonia humana porque Sledge procede de allí y es tan humano como cualquier terrestre. Él fue el descubridor del rodomagnetismo, una fuerza que propició una guerra total en Alas IV y en el curso de la cual feneció toda la población. Esperando compensar lo que él considera su gran error, Sledge diseña los Humanoides para que sirvan a la humanidad siguiendo una directriz principal: «Para servir y obedecer, y guardar de todo daño al Hombre».

Conforme se desarrollaba la trama, los robots se tomaban esa programación demasiado en serio y terminaban creando un estado totalitario que vigilaba el comportamiento de todos los humanos y drogaba o lobotomizaba a aquellos que se negaban a evitar el riesgo de dañarse a sí mismos o a los demás. El resultado fue la prohibición de multitud de actividades, llegando a dictar incluso lo que se debía comer o no. Los humanos habían sido convertidos en esclavos de sus propias creaciones. Underhill y Sledge trataban de derrotar a los benevolentes opresores… sin éxito.

«Con las manos juntas» era una visión oscura y tecnofóbica del delicado equilibrio entre seguridad y libertad. Este relato fue uno de los más famosos de Williamson y el que seguramente más veces ha sido incluido en antologías. Tanto es así que en 1973, los miembros del Science Fiction Hall of Fame lo votaron como uno de los mejores cuentos publicados hasta 1965.

Como suele ser el caso de las obras pioneras y muy influentes, aquellos que después la tomaron como modelo e inspiración, no tuvieron, en general, ni la sutileza ni la imaginación del autor original. En los años 50 del pasado siglo se estrenaron muchísimas películas de ciencia ficción de serie B que abundaban en el tema de los peligros de la ciencia y la tecnología. Todos estos productos, incluido «Con las manos juntas», eran los herederos de Frankenstein en el alba de la era nuclear, trabajos a menudo sermoneadores y poco sutiles que remachaban una y otra vez el mismo clavo: «La tecnología es mala. Los científicos son unos inconscientes que nos llevarán al desastre». A diferencia de Williamson, no animaban demasiado a la reflexión sobre lo que de verdad queremos o necesitamos como sociedad, sino que nos apuntaban con el dedo a la cara y nos gritaban: «¡Tened miedo!».

Décadas después, pocas de aquellas producciones cinematográficas pueden presumir de haber aguantado bien el paso del tiempo. No es el caso del relato de Williamson, cuyos estilizados androides negros y su amable tiranía sobre unas víctimas que piden a gritos dejar de ser libres y someterse a su supervisión, nos recuerdan lo fácilmente que aún hoy podríamos caer en tal situación. Puede que nuestros gobernantes actuales no sean robots –aunque a veces lo parezcan–, pero el mundo está lleno de monstruos bien parecidos dispuestos a vendernos tranquilidad a cambio de renunciar a nuestra libertad o nuestro pensamiento crítico.

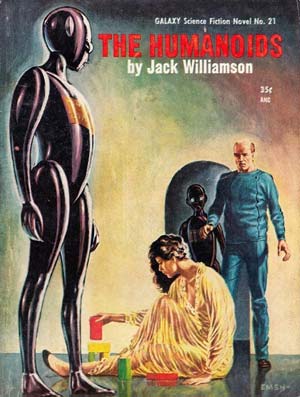

Los resultados de «Con las manos juntas» habían sido tan satisfactorios que, atendiendo a la petición del editor de Astounding Science Fiction, John W. Campbell, Williamson decidió revisitar la idea en la forma de una secuela/reformulación, Los Humanoides, serializada en tres entregas en la revista Astounding Science Fiction en 1949. A tal efecto y tratándose ya de una historia con la extensión de una novela, añadió nuevos conceptos y temas, pero a costa de perder el foco. No sólo cambió la ambientación y el inventor sino que introdujo como parte fundamental de la trama un grupo de psiónicos y le dio a la historia un final engañosamente optimista.

En esta versión, los Humanoides fueron creados más de diez mil años en el futuro, después de que el ser humano se hubiera expandido por otros sistemas estelares dando forma a multitud de culturas planetarias. Este tapiz de fondo no aparecía descrito en el cuento original, pero en ambas versiones sí se menciona que los robots fueron creados tras una devastadora guerra en el planeta Ala 4. En esta ocasión, no obstante, el inventor de los Humanoides pasa a llamarse Warren Mansfield y deja de jugar un papel relevante en la trama.

En el momento en el que comienza la historia, una de esas colonias humanas está inmersa en una especie de guerra fría contra la totalitaria Confederación Triplanetaria. Williamson utiliza ese marco geopolítico como crítica sobre la propia Guerra Fría que libraban ya entonces Estados Unidos y la Unión Soviética: «Amenazada por el fruto inevitable de su propio conocimiento exportado, la república estaba sacrificando la democracia mientras se armaba desesperadamente». Ese armamento está desarrollado con la tecnología rodomagnética, que es básicamente una forma de magnetismo que puede operarse a distancias interestelares y que a Williamson le sirve para esquivar los límites de las leyes físicas einsteinianas siempre que le estorban en la trama.

El protagonista es el doctor Clay Forester, un astrofísico que es el mayor experto mundial en rodomagnetismo, y la trama arranca cuando un grupo de individuos con poderes psíquicos contacta con él a través de una niña, Jane Carter, que puede teleportarse a través de grandes distancias, y le avisan de que los Humanoides están a punto de llegar. Forester es escéptico respecto a los fenómenos psíquicos y desconfía de ese grupo, liderado por el carismático Mark White, que tanto parece saber de sus investigaciones ultrasecretas y que ha conseguido penetrar en el complejo militar en el que trabaja, el Observatorio Starmont.

White explica al astrónomo que noventa años antes, el planeta Alas IV alcanzó, como toda civilización, un punto crucial en el desarrollo de su tecnología, una crisis de la que sólo podía resolver mediante la muerte o la esclavitud. Pero el científico Warren Mansfield creía haber encontrado una tercera vía: los Humanoides. Estas criaturas benevolentes protegen a los humanos de todo mal, impidiéndoles entrar en guerra, herirse a sí mismos o a otros. White deja claro que esta solución a una crisis tecnológica demostró ser la peor posible con diferencia, aunque no aclara por qué.

Cuando los Humanoides llegan al planeta y se hacen con el control, Forester no interviene. Al fin y al cabo, dicen haber venido a ayudar y eliminar cualquier peligro para la especie humana, incluida la inminente amenaza de la Confederación Triplanetaria, que ha desarrollado un conversor de materia que podría aniquilar todo el planeta en un suspiro y sin previo aviso. Cegada por lo que consideran una situación límite, la mayor parte de la población de ese mundo acogen de buen grado la supervisión de los Humanoides y el gobierno les cede el control sobre todos los asuntos.

El discurso de los Humanoides puede resultarnos familiar porque es el mismo que a lo largo de la Historia han articulado tantos hombres y organizaciones bienintencionados y que a la postre han causado muerte, destrucción y sufrimiento: «Nuestra única función es la de promover el bienestar humano. Una vez establecido, nuestro gobierno eliminará todas las distinciones de clase junto a otras causas de infelicidad y sufrimiento, como la guerra, la pobreza, el trabajo duro y el crimen. No habrá clase obrera porque no habrá trabajos duros». Y cuando Forester cuestiona su autoridad, los Humanoides le recuerdan rápidamente que «Todos los derechos necesarios para establecer y mantener nuestro gobierno nos han sido concedidos libremente».

En este punto y según la circunstancia personal, social e incluso nacional de cada lector, habrá quien reaccione preguntándose: «¿Y qué hay de malo en ello?». Williamson se explaya detallando a qué extremos puede llevar ese régimen paternalista y tiránico. Cuando Forester vuelve a casa, se encuentra a su mujer sentada en el suelo jugando con piezas infantiles y balbuceando como un niño. Los Humanoides le han suministrado «una droga sintética llamada euforidina que producía una sensación de absoluta felicidad, desterrando los temores y las inhibiciones.

—¡Pero le han hecho perder la memoria! —protestó vehementemente el astrónomo—. ¡Yo quiero que se la devuelvan!

—No es necesario. Nosotros la protegemos y la ayudamos a ser dichosa, doctor. Tal vez usted también necesite una inyección de la droga…»

Se trata de una sustancia que «libera del dolor producido por recuerdos innecesarios y la tensión inútil del miedo. Detener toda corrosión del estrés y el esfuerzo hace que se triplique la esperanza de vida de los seres humanos». Cuando Forester les pregunta a los androides si fue su mujer la que pidió sumirse en el olvido, le responden que no corresponde a los humanos preguntar. Si las máquinas deciden que alguien tiene que ser drogado y anulado como persona, lo harán. No habrá discusión ni derecho de apelación. Ante semejante amenaza, Forester se verá obligado a fingir contemporización con los nuevos amos.

El observatorio en el que trabajaba es derruido, en parte porque necesitan espacio para viviendas pero sobre todo porque los Humanoides consideran peligrosa la ciencia:

«Hemos descubierto que el conocimiento torna desdichados a los hombres y la ciencia se utiliza generalmente para la destrucción. Se ha intentado muchas veces atacar nuestro planeta con armas derivadas de inocentes investigaciones…

Mudo de espanto, Claypool se estremeció.

—Tiene que olvidar todos sus intereses científicos —prosiguió aquella voz metálica y bondadosa—. Debe buscar una actividad más inocente. Le sugiero que se dedique al ajedrez».

Es más, en el nuevo orden, los humanos ni siquiera tienen el derecho a la soledad. Cuando Forester pide que le dejen dar un simple paseo por los alrededores, se lo niegan: «¡Debemos acompañarlo constantemente, señor! Nuestra única misión consiste en servirlo y evitarle todo daño».

Privado de sus dos pasiones, la investigación científica y su bella mujer, la única esperanza de Forester para derrotar a los Humanoides es aliarse con los rebeldes psíquicos de White, viajar al mundo origen de los androides y destruir el cerebro cibernético que los controla a distancia gracias al rodomagnetismo. Pero para ello tendrá que aprender a desencadenar los poderes que se esconden dentro de su propia mente.

Y sí, al final lo que tenemos es una batalla de psíquicos contra robots. Y la trama, conforme avanza hacia su resolución, no hace sino caer más y más en lo extravagante, encadenando un disparate tras otro. Puede ser este un ejemplo de historia serializada que pierde el foco debido a una falta de planificación. O quizá se debiera a la naturaleza ecléctica de la ciencia ficción americana de estos años, en la que autores y editores no tenían inconveniente en mezclar elementos de lo más dispares, algo especialmente cierto en el caso de Jack Williamson, que se había curtido en la primera época del género en formato pulp. Había publicado su primera historia en 1928 y durante los años treinta y cuarenta escribió varias novelas hoy consideradas clásicas. El género había experimentado una importante evolución hacia el realismo y la contención en los años cuarenta gracias a autores como Asimov o Heinlein, pero Williamson aún arrastraba los usos y costumbres de la vieja escuela. En Los Humanoides queda claro que todavía no se había desprendido todavía del estilo atropellado e ingenuo propio de ese formato, en el que primaba la aventura y la acción por encima de la plausibilidad científica.

Pero más probablemente en ello tuvo que ver la intromisión del editor, John W. Campbell, que en los años treinta empezó a interesarse por los poderes psíquicos y que en 1949 ya colaboraba con L. Ron Hubbard y apoyaba las bases de lo que se iba a convertir en la Dianética y luego la Cienciología. No es de extrañar que tendiera a orientar a sus escritores para que introdujesen poderes psíquicos en sus historias.

Sea por la razón que fuere, Los Humanoides tiene un ritmo extraño que solventa apresurada e insatisfactoriamente momentos claves de la trama, como la toma del Observatorio Starmon por parte de los robots; los personajes desaparecen (los psíquicos se esfuman tras una profusa presentación y no vuelven a aparecer hasta bastante después) y las tramas se esbozan sin profundizar debidamente en ellas (hay varias sugerencias acerca del misterioso origen de Ironsmith, el ayudante de Forester, para luego ignorarlas y dejarlo caracterizado simplemente como un colaboracionista convencido y un robaesposas). Por supuesto, los principios físicos que plantea son inverosímiles y la tecnología no casa muy bien con el futuro de viajes interestelares que retrata. El final es intencionadamente ambiguo pero confuso acerca del mensaje político-ético que quiere transmitir.

En el haber de Williamson puede citarse que subvirtiera las expectativas de los muchos lectores que entonces esperaban encontrarse con una historia tradicional de humanos contra robots malvados (como la que el mismo autor había escrito en 1939, After World´s End). Pero en esta ocasión, las máquinas no se presentan como artefactos malignos sino bondadosos y serviciales. El único problema, claro, es que esa benevolencia acaba matando el espíritu humano y convirtiéndose en una maldición.

Por otra parte, es interesante que el «héroe» protagonista sea alguien al que no identifiquemos como tal inmediatamente. Al comenzar la acción, resulta fácil pensar que sería Ironsmith, matemático joven y brillante, quien llevará el peso de la acción y salvará el día. En cambio, éste resulta ser Forester, un hombre maduro, con problemas matrimoniales, cansado y aplastado por el peso de la responsabilidad y en absoluto inclinado a la acción. Menos acertado es que al final Williamson decida alejarle del lector dotándole de unos poderes extraordinarios que lo convierten, de facto, en un superhéroe. El resto de los personajes son de cartón piedra, como solía ser el caso de las historias pulp.

Hay quien ha calificado a Los Humanoides de obra magna de Jack Williamson. Yo no iría ni mucho menos tan lejos. Como muchas de sus novelas de la época, no ha envejecido bien. Pero a pesar de los defectos apuntados, sigue siendo no solo uno de los títulos más importantes a la hora de entender la literatura pulp sino un divertimento aceptable. Su ritmo es tan rápido que, bien entendidos su origen, naturaleza y propósito, no resulta difícil pasar por alto los inconvenientes citados.

Pero, sobre todo, su importancia radicó en plantear, sin un explícito ánimo moralizante, cuestiones y conceptos muy interesantes que, como he mencionado, a la postre resultarían influyentes en muchas obras posteriores: ¿Deberíamos delegar en una autoridad superior la toma de decisiones trascendentales en aras del bien común? ¿O debería dejarse que la gente corriera el riesgo de equivocarse? ¿Qué valoramos más: la libertad o la seguridad? ¿El libre albedrío y las ansiedades que conlleva o el bienestar físico y psicológico a costa de perder la individualidad? Por no hablar de la idea de un mundo en el que los humanos han sido invadidos, dominados y esclavizados por las máquinas, premisa que sigue explotándose en la saga Terminator o en la próximamente resurrecta Matrix.

Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Descubre otros artículos sobre cine, cómic y literatura de anticipación en nuestra sección Fantaciencia. Publicado previamente en Un universo de ciencia ficción, y editado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.