Cuando los mundos chocan (When Worlds Collide), escrito en 1933 por Edwin Balmer y Philip Wylie y del que ya hablé en un artículo anterior, fue un relato típico de la época pulp de la ciencia ficción, de prosa floridamente acartonada, gran dramatismo, escasa caracterización y endebles aunque bienintencionados planteamientos científicos. Y aunque no fue ni mucho menos la primera novela de catástrofe planetaria (recordemos En los días del cometa, Hector Servadac, La nube púrpura, El segundo diluvio… ) sí fue una de las más influyentes en los años venideros. Inspiró la creación de Flash Gordon (1934); y Jerry Siegel y Joe Shuster tomaron de él algunas ideas y las mezclaron con elementos de «Gladiador» para crear Superman (1938).

Su popularidad hizo que Paramount comprara los derechos de adaptación ya aquel mismo año, aprovechando que Cecil B. DeMille, de vuelta en el estudio tras realizar la transición al cine sonoro en MGM, planeaba dirigir un proyecto de temática similar titulado El fin del mundo y destinado a servir de escaparate para el actor Ronald Colman. Sin embargo, el guión nunca llegó a escribirse (otras fuentes dicen que sí y que incluso entró en preproducción) y Paramount canceló el asunto. Hasta que llegó George Pal.

Como muchos cineastas de su época, Pal fue abriéndose camino en la industria del cine desde su Hungría natal para pasar luego a Alemania, de donde huyó cuando los nazis se hicieron con el poder, Bélgica y, por fin, en 1939, los Estados Unidos. Allí creó una serie de cortos animados con marionetas para Paramount que le hicieron merecedor de un Oscar especial en 1943 (entre su personal se contaba Ray Harryhausen).

Pal saltó entonces al puesto de productor de largometrajes de acción real con The Great Rupert (1950), en la que aparecía una ardilla bailarina de dibujos animados tan realista que hubo quien le preguntó a Pal cómo la habían adiestrado.

Su experiencia con los efectos especiales fue clave en su segunda película como productor, Con destino a la Luna (1950), que sacó al género de la ciencia ficción de su letargo e inauguró su Edad Dorada en el cine. El éxito de este film le permitió convencer a Paramount para sacar adelante a continuación Cuando los mundos chocan, cuyos derechos había recomprado.

Pal contrató a Sydney Boehm como guionista y Ruldoph Maté como director, un respetado y veterano profesional de origen polaco que había comenzado como director de fotografía y firmado como tal películas tan míticas como Gilda o La dama de Shanghai antes de, en 1947, pasar a ocupar el sillón de director. El propio DeMille intervino como productor no acreditado. De haber sido este último quien hubiera dirigido la película, quizá habría cambiado el rumbo del cine de ciencia ficción. Con Pal el resultado fue un espectáculo modesto… a su pesar. Él tenía una visión muy ambiciosa para la película, pero Paramount le paró los pies y le asignó un presupuesto con el que no pudo dar forma integral a su visión.

El piloto Dave Randall (Richard Derr) recibe el encargo de transportar a Estados Unidos una caja con observaciones astronómicas tomadas por el observatorio de Mount McKenna, en Sudáfrica. Los periodistas están ansiosos por averiguar el contenido de esos datos y le ofrecen cuantiosos sobornos sin que Randall ceda a la tentación. Cuando los entrega en su destino, el laboratorio del doctor Hendron (Larry Keating), se entera de que se trata de cálculos que demuestran que una estrella errante, Bellus, y el planeta en su órbita, Zyra, se hallan en rumbo de colisión inminente contra la Tierra.

El doctor Hendron anuncia su descubrimiento ante las Naciones Unidas, pero otros científicos niegan su tesis y lo humillan. Con todo, un grupo de financieros y empresarios importantes acuerdan con Hendron pagar los gastos de un arca espacial que pueda transportar muestras de semillas, animales, conocimiento y un grupo reducido de cuarenta personas hasta el planeta Zyra cuando éste se acerque a la Tierra y justo antes de la destrucción de ésta.

Conforme los cuerpos astrales se aproximan, la disrupción gravitacional empieza a producir maremotos y terremotos y el equipo de Hendron se apresura a completar la construcción de la nave. Una lotería determinará, en el último momento y entre ese mismo equipo de profesionales, quién viajará a bordo: los últimos de la especie humana y los primeros de una nueva etapa en la historia de la Humanidad.

Cuando los mundos chocan fue una producción que, como muchas de su tiempo, se benefició de la curiosidad del público por la ciencia ficción a tenor de la rivalidad tecnológica surgida entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Una rivalidad que se produjo en muchos frentes y que ha pasado a la historia como Guerra Fría. Esa competitividad por llegar al espacio y dominarlo tuvo otras derivadas más siniestras, como la paranoia que engendró el miedo al cada vez más abundante armamento nuclear y que se destiló en el cine en la forma de películas en las que la destrucción jugaba un papel central, ya fuera provocada por los monstruos, por las bombas atómicas o, como es este el caso, una catástrofe natural más allá del control del hombre. Es por ello por lo que hay quien ha querido ver en esta película una metáfora de la aniquilación nuclear. Personalmente no creo que esa fuera la intención de los autores del libro original (escrito antes del descubrimiento de la bomba atómica) ni del guionista o el productor, más preocupados por el espectáculo y el melodrama, pero sí es probable que se empaparan del espíritu de los tiempos que vivían y que las imágenes de destrucción global que llevaron a la pantalla quedaran asociadas con otro tipo de desastres, estos sí provocados por el hombre.

Cuando los mundos chocan fue el segundo de los clásicos de la ciencia ficción que produjo George Pal en la década de los cincuenta, realizado al hilo del éxito cosechado por el mencionado Con destino la Luna (1950). Contiene los mismos defectos y virtudes que el resto de sus producciones: un énfasis en los efectos especiales y un gran sentido del espectáculo, pero un tratamiento acartonado y sensiblero de los personajes así como una chocante ingenuidad política y un nada velado mensaje religioso. Y, como sucedió en el caso de Con destino la Luna, volvió a dar en el clavo y, además de recibir una excelente acogida por parte del público, ganó el Oscar a los Mejores Efectos Especiales de aquel año. Éstos corrieron a cargo de Gordon Jennings, un veterano profesional que dos años más tarde participaría en otro clásico del género, La Guerra de los Mundos.

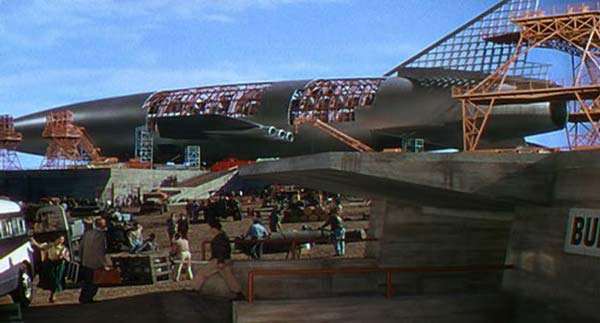

La nave, diseñada por el ilustrador especializado en ciencia ficción Chesley Bonestall, todavía retiene cierto encanto icónico de toda una era.

Lo que tenían en común George Pal y los directores que trabajaron para él era un innegable ojo para el espectáculo y el dramatismo; y en esta película más que en ninguna otra de las que produjo, esto queda claro. Por ejemplo, en los planos del cohete alzándose por encima del ojo de la cámara mientras está siendo construido en la ladera de una montaña; o la conveniente inserción de una escena que pone de manifiesto la magnitud de lo que se va a perder, con la cámara recorriendo una estantería para mostrar los títulos de los clásicos de la literatura que están siendo microfilmados para salvarlos de la destrucción total del planeta. Las imágenes de la devastación global (olas enormes recorriendo las calles de Nueva York, barcos arrastrados por los tsunamis entre los rascacielos) tienen un gran poder y han sido utilizadas muchísimas veces en libros, documentales y otras películas ya que tienen valor visual incluso para quienes no han visto la película.

Resulta sorprendente, eso sí –especialmente tras haber visto muchísimos films de catástrofes posteriores, desde las más tradicionales producciones de Irwin Allen hasta las dominadas por el CGI de Roland Emmerich– lo escasas que resultan esas escenas. De hecho, la colisión de mundos que da título a la película, tiene lugar fuera de plano.

Durante la década de los cincuenta, el cine de ciencia ficción trató de encontrar un equilibrio entre la plausibilidad científica que demandaba el mundo tecnológico de posguerra y las aventuras más alocadas propias del espíritu pulp de los años veinte y treinta. Aunque las premisas astronómicas que se plantean son absurdas y, por tanto, más propias de la segunda vertiente, es en la primera donde encaja el tono elegido, un tanto frío e incluso documental en algunos aspectos. El problema es que ello se consigue sacrificando por el camino el corazón de los personajes.

Y es que, efectivamente, donde tropieza estrepitosamente Cuando los mundos chocan es en el elemento humano. Todas las escenas en las que intervienen personas están escritas a base de tópicos y frases melodramáticas y sensibleras. Es inverosímil que, enfrentada a una crisis de semejante magnitud, la especie humana se resignara a ser aniquilada con semejante dignidad, falta de angustia y comportamiento sereno y honesto. Vemos uno o dos estallidos de histeria y una pareja cuyo único propósito narrativo es el de quedar dramáticamente separada por la lotería, pero ninguno de los protagonistas muestran señal de estrés, desconcierto o depresión.

Es más, el drama principal de la historia parece ser el del héroe, Dave, que cuando resulta elegido para viajar en la nave, no se siente digno de tal privilegio y decide ceder su puesto a alguien con mayor valor que él de cara a la futura colonia en Zyra. Igualmente interesante –y algo que ningún guión actual podría haber permitido– es la incuestionada selección que el jefe del proyecto hace de las personas que van a ir en la nave y que quedan excluidos del sorteo, empezando por él mismo, su hija Joyce (Barbara Rush), el novio de ésta, su ex novio y un niño perdido que recogen por el camino. En ningún momento se pone en duda su derecho a elegir con total nepotismo a este grupo. Un guionista más atrevido y con mayor sentido del drama habría colocado al personaje en el brete de tener que dejar atrás a algunos de sus parientes y amigos por no disponer de las habilidades o conocimientos apropiados para el nuevo mundo.

El personaje de Stanton (John Hoyt) es uno de los puntos en los que la película mejora el libro original. Se trata de un tozudo, brusco y egoísta millonario que financia la misión a cambio de ir a bordo de la nave y cuyo despiadado y cínico pragmatismo en relación a la necesidad de almacenar armas demuestra su utilidad cuando los que no resultan elegidos se rebelan. Ahora bien, la idea de que el sector privado pudiera ser tan desprendido, filántropo y humanitario como para siquiera considerar financiar lo que parece una misión de chiflados, especialmente cuando los gobiernos del mundo se niegan a participar (algo que ya se había apuntado en la película anterior de Pal, Con destino a la Luna), es algo absurdo e inverosímil, especialmente viéndolo con la sensibilidad actual.

El doctor Hendron funciona como el deus ex machina de toda la trama: hace pública la amenaza, coordina todos los aspectos del proyecto, organiza –y, como hemos visto, amaña– la lotería, facilita que la pareja de enamorados no se separen y evita que el odioso Stanton suba a bordo y arruine el nuevo mundo.

Con la excepción de este villano, personajes como el de David o su rival por los afectos de Joyce, el doctor Tony Drake (Peter Hansen), son intercambiables. Ese triángulo amoroso, por otra parte, está tratado de forma tan plana, casta y fría que resulta totalmente superfluo para la trama. De igual forma, nada se cuenta sobre la reacción de la población mundial ante su inminente aniquilación y los supervivientes que llegan a Zyra no parecen afectados por la extinción de toda su especie y su propio planeta. De hecho, es como si no los recordaran en absoluto y toda su atención estuviera puesta en su nuevo hogar. Se trata de un final que pretende ser optimista pero que para la sensibilidad actual –mucho más expuesta gracias a la televisión y las redes sociales a imágenes de sufrimiento ajeno en catástrofes naturales- puede resultar incluso ofensivo. Desde luego, nada que ver con la profunda angustia que permearía al final de la década películas como La hora final (1959), cuando la amenaza nuclear ya pesaba sobremanera en el ánimo de muchos americanos.

Esta modalidad de melodrama quijotesco con sustento científico-tecnológico se remonta a, por ejemplo, La mujer en la Luna (1929) de Fritz Lang; las destrucciones apocalípticas que mostraron Abel Gance en El fin del mundo (1931) o Felix Feist en El diluvio (1933). Sus aspiraciones utópicas sitúan a la ciencia como la nueva salvadora que puede liderar a la humanidad hacia mundos idealizados lejos del materialismo de una Tierra decadente.

En este sentido, a la vertiente tecnológica en lo que tiene que ver con los cohetes, el guión de Sydney Boehm añade un subtexto religioso más espeso que el del libro original. Éste tiende de forma natural hacia la alegoría religiosa como reformulación en clave moderna del pasaje bíblico de Noé, aspecto este que probablemente atrajo la atención inicial de un director tan aficionado al cine pío como Cecil B. DeMille (quien en los años treinta ya tenía en su haber al menos tres films religiosos y más adelante firmaría Los diez mandamientos y Sansón y Dalila) .

De forma menos sutil que en su base literaria, la película hace hincapié en que tanto la destrucción de la Tierra como la salvación de unos pocos es obra de la Justicia Divina. El film se abre con una cita bíblica del Génesis: «Al ver el Señor que la maldad de los hombres sobre la tierra era muy grande y que siempre estaban pensando en hacer el mal, se arrepintió de haber creado al hombre sobre la tierra, y con gran dolor dijo: «Exterminaré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, hombres y animales, reptiles y aves del cielo, todo lo exterminaré, pues me pesa haberlos hecho»».

Y en cuanto al final, con los supervivientes saliendo de la nave (¡vestidos con chubasqueros!) para encontrarse un bello y luminoso planeta mientras de fondo suena un coro sin música instrumental, tiene un tono indudablemente bíblico de resurrección o recuperación de la pureza tras haber pasado por un periodo de penitencia. Su nuevo hogar es como un Paraíso idílico extraído de una estampa o un catecismo.

Por otra parte, el doctor Hendron es a todas luces un trasunto de Noé adaptado al siglo de la ciencia, alguien que ha sido avisado por los instrumentos y cálculos astronómicos de la catástrofe inminente pero a quien nadie hace caso y que acaba salvando sólo a su propia “familia” (entendido el término de forma amplia en el contexto de la película) así como a muestras de animales, plantas y cultura a bordo de un arca. Además, el que el único libro religioso que se muestre como parte del legado cultural escogido de la humanidad sea la Biblia sugiere que los elegidos son todos cristianos, no habiendo referencia alguna a otros credos o culturas.

En cuanto a los actores, poco hay que apuntar. El héroe, Richard Derr (con un curioso parecido a Danny Kaye) tuvo una carrera poco destacable en Hollywood (se le puede ver brevemente como capitán de la nave en el episodio “El mutante” de Rumbo a lo desconocido) y aquí interpreta su papel de forma eficiente. Más interesante es la joven Barbara Rush, por primera vez en Technicolor y a la que dos años después volvería a escogerse para una producción de ciencia ficción, Llegó del más allá (1953). Larry Keating da razonablemente bien la talla de científico todoterreno propio de serie B. El más intenso de todos, no obstante, es John Hoyt como el tullido millonario capitalista. Obviamente, no se permitían republicanos a bordo de la nave, como tampoco representantes de otras razas no caucásicas. En esa época, la presencia de negros u orientales era algo que, simplemente, no se podía plantear a la jefatura de los grandes estudios como Paramount. Se hace una vaga mención a “otras naves” que se han lanzado desde la Tierra antes de su destrucción, pero en ningún momento se dan más detalles.

Durante la década de los sesenta, George Pal intentó producir una secuela, que habría sido escrita a partir de After Worlds Collide (1934), segunda parte literaria del libro original escrita por los mismos autores y donde se narraba la lucha por la supervivencia en el nuevo planeta. Sin embargo, el fracaso comercial de La Conquista del Espacio (1955) junto al empeoramiento de la salud de su valedor y productor ejecutivo, Cecil B. DeMille, marcó el comienzo del declive de la influencia de Pal como productor en Paramount y el proyecto nunca despegó. A finales de los setenta, Richard Zanuck y David Brown, productores de Tiburón (1975), intentaron sacar adelante una nueva versión dirigida por Steven Spielberg, también sin éxito. En los noventa, este último proyecto se modificó para estrenar la película de desastres Deep Impact (1998). En la era de los efectos digitales y las películas-espectáculo de dimensiones colosales, un remake de Cuando los mundos chocan parece algo perfectamente asumible y, de hecho, estuvo veinte años en la cartera de proyectos del director y productor Stephen Sommers (La momia, G.I. Joe, Van Helsing).

Es cierto que la película no es tan buena como podría haberlo sido, que ha envejecido demasiado en su historia, sus personajes y sus efectos especiales, pero su moderado metraje, su sentido de la épica y su ritmo siguen colocándolo bastante por encima de la horda de películas de ciencia ficción de serie B de los cincuenta hasta el punto de ganarse justificadamente el título de clásico. No en vano fue el padre de todas las películas de destrucción global que vinieron después y un digno representante de los miedos y esperanzas de su época, ya fuera el temor a la destrucción global o el anhelo de buscar alternativas en la “última frontera”, el espacio.

Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Descubre otros artículos sobre cine, cómic y literatura de anticipación en nuestra sección Fantaciencia. Publicado previamente en Un universo de ciencia ficción, y editado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.