Vaya usted a saber si la popularización del subgénero de Mundos perdidos no fue el último repunte de un viejísimo interés. Me refiero a esa tendencia nuestra a soñar con territorios exóticos e infranqueables, donde habitan seres prodigiosos y prosperan culturas legendarias. Poco más o menos, lo mismo que ya nos contaba en el siglo XIV el Libro de las maravillas del mundo, de Juan de Mandeville: un viaje imposible y extraordinario, narrado con una fantasía desbocada.

Vaya usted a saber si la popularización del subgénero de Mundos perdidos no fue el último repunte de un viejísimo interés. Me refiero a esa tendencia nuestra a soñar con territorios exóticos e infranqueables, donde habitan seres prodigiosos y prosperan culturas legendarias. Poco más o menos, lo mismo que ya nos contaba en el siglo XIV el Libro de las maravillas del mundo, de Juan de Mandeville: un viaje imposible y extraordinario, narrado con una fantasía desbocada.

Pese a que los antecedentes de esta fórmula son muy numerosos y variados ‒sin ir más lejos, la propia mitología, los cuentos de las Mil y una noches, los reinos mágicos de la novela caballeresca o sátiras posteriores, como Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift‒, el subgénero en cuestión prosperó en un momento histórico muy determinado, que va desde fines del XIX al inicio de la Primera Guerra Mundial.

Por esas fechas, la era de las grandes exploraciones casi había llegado a su fin, pero a pesar de ello, la imaginación del público seguía fascinada con el hallazgo de las ruinas de Troya, con los descubrimientos arqueológicos en Egipto o con las narraciones más o menos exageradas de algunos visitantes del Amazonas. En este contexto, no parecía tan descabellada la posibilidad de encontrar alguna ciudadela sagrada, o un valle perdido con supervivientes de viejas eras, y tampoco era disparatado soñar con una isla donde reinase alguna especie prehistórica, preferiblemente de gran tamaño.

Como verán, no hay mucha diferencia entre estas narraciones y los relatos clásicos sobre la Atlántida o El Dorado. En cuanto a la idea de encontrarse con dinosaurios, está claro que forma parte del mismo sentido de lo maravilloso. Poco después de la aparición de El origen de las especies (1859) de Darwin, una pléyade de seudocientíficos se dedicó a fantasear sobre estas cuestiones con un arrebato que hubiera hecho sonreír a Ray Harryhausen. Ahí tenemos al criptozoólogo Frank Buckland (1826-1880), que llenó los cuatro volúmenes de su Curiosities of Natural History de gigantes, sirenas, peces parlantes y serpientes marinas; o a Philip Henry Gosse (1810-1888), que quiso convencer a sus lectores de que aún quedaban unicornios en África y colonias de antropoides en Sudamérica.

Los descubrimientos –esta vez reales– de un mamut enterrado en los hielos de la Siberia Oriental (1900) y de un okapi vivo en el Congo Belga (1901) caldearon aún más los ánimos. Hoy nos parece algo pintoresco, pero a comienzos del siglo XX, nadie se extrañaba ante ciertos aventureros. Por ejemplo, el capitán Leicester Stevens, que anunció durante una conferencia de prensa su intención de viajar al África Central para cazar dinosaurios, o H.H. Prichard, igual de soñador, convencido de que era posible capturar megaterios en la Patagonia.

Evidentemente, Arthur Conan Doyle solo tenía que fijarse en ellos para escribir su novela El mundo perdido (The Lost World, 1912). Y casi lo mismo puedo decirles a propósito de Edgar Rice Burroughs, autor dos sagas de novelas fundamentales para entender lo que son los Mundos perdidos: la serie de Pellucidar, compuesta por En el corazón de la tierra (At the Earth’s Core, 1914), Pellucidar (1923), Tanar de Pellucidar (Tanar of Pellucidar, 1928), Tarzán en el centro de la tierra (Tarzan at the Earth’s Core, 1929), Regreso a la Edad de Piedra (Back to the Stone Age, 1937), La tierra del terror (The Land of Terror, 1944) y Pellucidar salvaje (Savage Pellucidar, 1963); y la trilogía de Caspak, en la que se incluyen La tierra olvidada por el tiempo (The Land that Time Forgot, 1918), La gente del tiempo perdido (The People that Time Forgot, 1918) y El abismo sin tiempo (Out of Time’s Abyss, 1918).

Por simple lógica, la moda de los seres prehistóricos pronto saltó de la novela y la criptozoología al cómic y al celuloide. En esta corriente neorromántica se inscribía el cineasta D.W. Griffith, quien, seducido por la novela Antes de Adán, de Jack London, rodó dos películas en las que narraba las desventuras del hombre primitivo: Man’s Genesis (1912) y Brute Force (1913).

En todo caso, a la hora de hablar de Mundos perdidos en el cine, diría que la primera obra maestra del subgénero es precisamente la versión de la novela de Conan Doyle, El mundo perdido (1925), dirigida por Harry Hoyt. Sin duda, la cinta debe muchísimo a un genio de los trucajes, Willis O’Brien. Auxiliado por Marcel Delgado, O’Brien logró convencer a los espectadores de que los dinosaurios que aparecían en pantalla estaban vivos.

Como en la novela, el protagonista del film es el profesor Challenger (Wallace Beery), líder de una expedición cuyo fin es visitar una meseta sudamericana donde todavía hay dinosaurios. Tras muchas aventuras, el equipo del profesor consigue capturar un brontosaurio que es trasladado a Londres para su exhibición. Sin embargo, el reptil logra escapar de su encierro, y después de imponer el caos en la ciudad, se lanza desde el Puente de Londres para seguir la corriente del Támesis hacia el mar.

Ya volveremos a los reptiles gigantes, pero antes, echemos una ojeada a la otra vertiente del género: la que nos habla de atlantes o de antiguos egipcios, secretamente instalados en algún punto del planeta.

Si hablamos de civilizaciones perdidas, está claro que la Atlántida es el mundo perdido por excelencia. Muchos siglos después de que Platón la rescatara de tradiciones arcaicas, fue remozada en el ámbito literario. Algunos se tomaron muy en serio su existencia. Por ejemplo, Ignatius T.T. Donnelly, autor de Atlantis: The Antediluvian World (1882), o el teósofo español Mario Roso de Luna, que, como su maestra, Madame Blavatsky, también soñó con visitar Lemuria y la Atlántida.

Aunque no discuto que entre los partidarios de los Mundos perdidos hubiera otros escritores más o menos vinculados con la teosofía, me parece incuestionable que el principal divulgador de esos reinos olvidados fue Henry Rider Haggard. Además de un representante muy significativo de lo que fue la aventura victoriana, este novelista fue el predecesor de otros autores de fantasía como Abraham Merritt, Edgar Rice Burroughs, Robert E. Howard o Talbot Mundy. Varias de sus obras constituyen un modelo dentro del género: Las minas del rey Salomón (King Solomon’s Mines, 1885) ‒llevada al cine por Robert Stevenson en 1937, por Compton Bennett y Andrew Marton en 1950, por Alvin Rakoff en 1979, y por J. Lee Thompson en 1985‒, Ella (She: A History of Adventure, 1886) ‒adaptada en 1899 por Georges Méliès, en 1935 por Lansing C. Holden e Irving Pichel, y en 1965 por Robert Day‒, Las aventuras de Allan Quatermain (Allan Quatermain, 1887), Ayesha: el regreso de Ella (Ayesha: The Return of She, 1905), Ella y Allan (She and Allan, 1921) y Allan y los dioses de hielo (Allan and the Ice-gods, 1927).

Su equivalente francés el escritor Pierre Benoit. La novela más popular de Benoit, La Atlántida (1919), le valió el premio de la Academia Francesa y un prestigio que trataría de revalidar con obras como La castellana del Líbano, Eromanga, isla maldita o El lago salado.

La Atlántida no deja de ser, pese a lo esmerado de su estilo, un folletín de aventuras semejante a los muchos otros que se publicaban en aquellos días. Por lo demás, Benoit rinde pleitesía a numerosos antecedentes literarios y míticos. Se nota que leyó con mucha atención Ella, de H. Rider Haggard, y por supuesto, que conocía escenarios como Agartha, Shambala o el Jardín de las Hespérides.

El belga Jacques Feyder filmó en Marruecos la primera adaptación de La Atlántida dos años después de su lanzamiento. Aunque la película fue un éxito de público y encumbró definitivamente a su principal interprete, la estrella del Folies-Bergères Stacia Napierkowska, la versión definitiva de la novela llegaría a las pantallas una década después, en 1932, gracias al talento de Georg Wilhelm Pabst.

Al igual que en la novela, su protagonista, el oficial Saint-Avit (Pierre Blanchar en la versión francesa, Heinz Klingenberg en la alemana, John Stuart en la inglesa) revela al teniente Ferriéres un secreto prodigioso: descubrió junto a un compañero de armas el reino perdido de Atlantis en el corazón del Sáhara. La confesión del legionario nos lleva a conocer a la imponente soberana de esa ciudad subterránea, Antinea (Brigitte Helm).

Pabst filmó la película con distintos repartos –francés, inglés y alemán–, encabezados por todos ellos por Helm. Sin duda, aprovechó magistralmente escenarios naturales de Marruecos y París para recrear un mundo sugerente, pleno de referentes pictóricos. Pese a no llegar a las cotas marcadas por otros títulos de su filmografía –Bajo la máscara del placer, La caja de Pandora…–, La Atlántida no sólo conserva las señas de identidad propias del estilo de Pabst, sino que perdura para la posteridad como una magnífica versión del mito atlante. Un mito que, por lo demás, ha sido continuamente utilizado en la ciencia ficción y en la fantasía.

En 1933, James Hilton publicó la novela Horizontes perdidos (Lost Horizon) y popularizó otro territorio imaginario, Shangri-La. Esta lamasería, ubicada en un valle perdido del Tíbet, es el reflejo popular de ciertos conceptos que importó a Occidente la teosofía.

Atentos, porque quien habita en Shangri-La no envejece y vive en una permanente armonía. Por supuesto, ese componente utópico ha de ser interpretado dentro de su contexto. Las virtudes de ese paraíso tibetano resultaban muy consistentes para un público que había conocido, poco antes, los horrores de la Primera Guerra Mundial.

La influencia de Shangri-La en el cine y en el cómic es muy llamativa, hasta tal punto que ya es un tópico encontrarse con personajes ‒a veces superhéroes‒ que cambian su vida en algún rincón «espiritual» (y por supuesto ficticio) del Lejano Oriente.

Otro continente perdido, Lemuria, fue aprovechado por G. Firth Scott (The Last Lemurian, 1898), cuya huella se advierte en obras hoy olvidadas como The Lost Continent of Mu (1926), del coronel James Churchward, Mukara (1930), de Muriel Bruce, y The Monster of Mu (1932), de Owen Ruttner.

Da la impresión de que esta posibilidad de hallar un mundo oculto fue especialmente atractiva para la literatura pulp estadounidense (pienso en Lovecraft o en Robert E. Howard). Sin embargo, obras como La tierra bajo Inglaterra (Land under England, 1935), de Joseph O’Neill, nos demuestran que la misma receta triunfó en el resto del mundo.

Como ya vimos, el subgénero de los Mundos perdidos refleja nuestra pasión por entornos primigenios, conservados de forma anacrónica. Si hay una película que contribuyó a perpetuar ese modelo, esa es King Kong (1933), la obra maestra de Ernest B. Schoedsack y Merian C. Cooper.

Su guión es un trasunto de La bella y la bestia y El mundo perdido. En una isla al oeste de Sumatra recala un buque fletado por el cineasta Carl Denham (Robert Armstrong) quien, atraído por una leyenda que habla de la fabulosa fauna de la zona, se ha obstinado en filmar una película sobre el tema. Le acompañan en el empeño Ann Darrow (Fay Wray), la protagonista, y su enamorado, el contramaestre Jack Driscoll (Bruce Cabot). Cuando desembarcan, interrumpen una ceremonia de los nativos en la que una doncella es ofrecida a un simio descomunal. Al ver a Ann, el hechicero decide que la ofrenda de la occidental sería más propicia, así que organiza su rapto. Sin que sus compañeros puedan impedirlo, Ann es arrebatada por la enorme mano de King Kong, un gorila de más de catorce metros de altura. La posterior captura de la bestia y su traslado a Nueva York para ser exhibida en un espectáculo tendrán una fatal consecuencia: King Kong perecerá acribillado en lo alto del Empire State, no sin antes cruzar un último gesto de ternura con Ann.

King Kong juega con el asombro, con el viaje exótico, y sobre todo, con el romanticismo de un amor imposible: el que surge entre el monstruo y la imagen arquetípica de la mujer.

El éxito de público animó al equipo de Cooper y Schoedsack a realizar una continuación, protagonizada por un rubicundo (casi albino) descendiente de Kong. El hijo de Kong (Son of Kong, 1933) es un apreciable largometraje, como también lo es El gran gorila (Mighty Joe Young, 1949), asimismo dirigido por Schoedsack. De hecho, es la última gran película realizada con simios gigantes durante la edad dorada de Hollywood.

Por cierto, en esta misma línea prehistórica, Jack Arnold abordó un proyecto que incorporó un nuevo personaje a la galería de monstruos clásicos: el ser anfibio de La mujer y el monstruo (Creature from the Black Lagoon, 1954), último de su especie, y al igual que Kong, también aislado en el corazón de la jungla.

Ray Harryhausen mostró sus habilidades técnicas al animador de King Kong, Willis O’Brien, quien contó con él a la hora de rodar El gran gorila. Curiosamente, un proyecto sobre un valle habitado por dinosaurios que O’Brien preparaba en 1942, fue concluido de modo brillante por Harryhausen. Se trata de El Valle de Gwangi (The Valley of Gwangi, 1968).

Varios son los títulos de este subgénero que lucen el sello personal de Harryhausen. Por ejemplo la excelente versión cinematográfica de La isla misteriosa que hizo Cyril Enfield en 1960, y varias aventuras protagonizadas por Simbad: Simbad y la princesa (1958), El viaje fantástico de Simbad (1973) y Simbad y el ojo del tigre (1977).

Sin salir del universo acuático, aunque en una vertiente menos exótica, nos encontramos en este catálogo con la mejor versión cinematográfica de 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Dirigida en 1954 por Richard Fleischer, dicha película supuso el primer acercamiento de Walt Disney a la ciencia-ficción. Tras el éxito de la teleserie Aventuras de la vida real, alguien le sugirió la posibilidad de rodar un largometraje con escenas submarinas. A pesar de sus iniciales reticencias, Disney decidió finalmente comprar los derechos de la obra de Verne a la MGM.

Para desarrollar el proyecto, Fleischer se rodeó de un excelente equipo técnico en el que destacaba el experto en fotografía submarina Till Gabanni. El guión de Earl Fenton, bastante fiel al original de Verne, incidía en las posibilidades espectaculares de la conocida historia, que se sitúa hacia 1870, en el momento en que el Gobierno americano fleta un buque de guerra con el objetivo de investigar las apariciones de un supuesto monstruo al sur del Océano Pacífico.

A bordo viajan el profesor Aronnax (Paul Lukas), del Museo Nacional de París, su fiel ayudante Consejo (Peter Lorre) y el joven arponero Ned Land (Kirk Douglas). Cuando ya han pasado varios meses desde la partida, el barco sufre el ataque de un ser pavoroso. A resultas del encuentro, Aronnax, Consejo y Land caen por la borda y descubren que el monstruo es, en realidad, el Nautilus, la nave submarina del capitán Nemo (James Mason).

El meritorio trabajo de Fleischer, un artesano de primera clase, hace de ésta una de las mejores aproximaciones a la conocida novela de Verne. Una obra que, según algunos cronistas, tiene su origen en un hecho real, el incidente del buque francés Alecton, cuya tripulación tuvo que enfrentarse en 1861 con un calamar de siete metros de longitud. Un kraken, como dirían los criptozoólogos.

El mundo del Nautilus fue visitado de nuevo en La ciudad de oro del capitán Nemo (1970), de James Hill, con Robert Ryan, Nanette Newman y Chuck Connors. La película es fiel a la estética de 20.000… pero sin su categoría artística.

Años después del estreno de la cinta de Fleischer, la Twentieth Century Fox abordó otro clásico del novelista francés en una nueva producción de similares características a la de Disney: Viaje al centro de la Tierra (Journey to the Center of the Earth, 1959), con James Mason en el papel de Oliver Liddenbrook y Pat Boone encarnando a su cantarín discípulo Alex McEwan.

Esta cinta de Henry Levin es menos fiel al original literario, y se toma bastantes libertades, que en todo caso me parecen disculpables.

Los espectadores que en 1959 acudieron al estreno de Viaje al centro de la Tierra quizá no tuvieran noticia de la versión que Segundo de Chomón realizó en 1908, pero es muy probable que conociesen la saga de Pellucidar, de Edgar Rice Burroughs, claramente influida por el libro de Verne.

En realidad, los mundos subterráneos ya habían sido frecuentados con anterioridad por otros artistas y visionarios. Sin ir más lejos, aquel seductor que fue Giacomo Casanova ocupó varias noches de soledad en idear una obra hoy olvidada, el Icosamerón, un texto de más de 2.000 páginas acerca de un mundo en el interior de la Tierra. Décadas después, el testigo fue recogido por John Cleves Symmes, un geólogo persuadido de que la Tierra englobaba cuatro planetas concéntricos. Symmes adoptó en 1820 el apodo de Capitán Adam Seaborn para redactar una novela, Symzonia: Un viaje de exploración, precedente de otras estampas subterráneas, tan ingeniosas como carentes de rigor científico.

Tras la estela de Symmes, William Reed escribió en 1906 un ensayo sobre el mismo asunto, El fantasma de los polos (The Phantom of the Poles), genuina demostración de que los polos abren la ruta hacia un cosmos misterioso.

De Julio Verne dijo el poeta Rubén Darío que puso “la fábula al servicio de la ciencia, dando a entender las cosas más difíciles por medio de la amenidad y del conjunto armonioso de una narración interesante”. Es algo que entendió muy bien Cy Endfield cuando rodó La isla misteriosa (Mysterious Island, 1960), película con dos bazas indiscutibles: una maravillosa banda sonora de Bernard Herrmann y los efectos especiales de Harryhausen, aún más perfectos si cabe.

La historia que nos cuenta Endfield comienza durante la guerra civil americana, cuando un grupo de hombres consigue escapar de un campo de prisioneros del ejército sureño. Utilizan un globo en la evasión, y será una tormenta la que los lleve a la deriva por el mar hasta alcanzar una isla tropical. Al mismo lugar llegan dos mujeres, supervivientes de un naufragio. Todavía desconocen los náufragos que en una cercana gruta submarina reposa el Nautilus, la prodigiosa nave del capitán Nemo. A lo largo de su aventura, tendrán que luchar contra los insólitos monstruos que amenazan sus vidas.

La adaptación cinematográfica de Endfield es superior a la realizada en 1929, dirigida por Lucien Hubbard, y desde luego, se sitúa muy por encima de la versión soviética rodada en 1941.

En España, Juan Antonio Bardem realizó un estimable acercamiento a la misma historia en La isla misteriosa (1972), con Omar Shariff en el papel de Capitán Nemo. Esta coproducción hispanofrancesa se aleja de la versión realizada por Endfield –no contaba Bardem con una baza como Harryhausen–, y se aproxima a ese tipo de aventura exótica de serie B, tan apreciado en la Europa en los sesenta. Es la misma filosofía que caracteriza a Misterio en la isla de los monstruos (1980), con un guión escrito por Joaquín Grau, Juan Piquer y Ron Gadman, inspirado esta vez en la novela Escuela de robinsones de Julio Verne.

Misterio en la isla de los monstruos es una de las obras más singulares de la curiosa filmografía de Piquer. El personaje central, Jeff Morgan (Ian Sera), es el valiente sobrino del potentado William Kolderup (Peter Cushing). El joven deja a su novia Meg y a su tío en San Francisco, y en compañía de un profesor de música, Artelett (David Hatton), se embarca en busca de aventuras. Unas extrañas criaturas atacarán el barco obligando a los amigos a nadar hasta una isla cercana, propiedad del millonario Kolderup y ganada en subasta a un tal Taskinar (Terence Stamp). Las aventuras se suceden en la isla de forma vertiginosa. Ataques de bestias prehistóricas y todo tipo de peligros pondrán a prueba el temple de Jeff y Artelett. El propio Kolderup hace aparición y le descubre a su sobrino que todo en la isla es un montaje, una farsa con la que darle una lección. Como no podía ser de otra manera, el siniestro Taskinar pretenderá en el último momento amargar la victoria a los héroes, pero éste será justamente derrotado.

En palabras de Narcís Ribot ‒con las que no coincido del todo‒, Piquer consiguió “lo que se proponía, una cinta sin grandes pretensiones, divertida y entretenida para todos los públicos –normalmente las películas sin pretensiones hechas con oficio, como la que nos ocupa, logran más punch entre los espectadores que no las pretenciosas–. El guión rebosa vitalidad e imaginación, y se desvía muchas veces hacia un recomendable humor –canalizado en ocasiones sobre un simpático mono–. En fin, una película recomendable para todos los públicos, que hubiera hecho feliz a Julio Verne”.

En sus adaptaciones cinematográficas, las dos obras ya citadas de Verne, La isla misteriosa y Viaje al centro de la tierra, suelen centrarse en la representación de entornos antediluvianos, poblados por monstruos extinguidos. Lo mismo sucede con la novela de Conan Doyle: desde los tiempos de El mundo perdido (1925), el cine de ciencia-ficción ha sentido una apasionada atracción por los grandes saurios. Durante los años sesenta, esto se advierte en títulos como Hace un millón de años (One Million Years B.C., 1965), de Don Chaffey, o Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra (1969), de Val Guest. Pero fue durante los años setenta cuando una saga de películas de presupuesto medio conquistó el corazón de los aficionados a la paleontología.

Amicus fue la productora encargada de lanzar este ciclo, que se inspiraba libremente en dos series de novelas escritas por el creador de Tarzán, Edgar Rice Burroughs. Ya me refería a ellas: la saga de Caspak y la de Pellucidar. El productor John Dark impulsó definitivamente el proyecto, cuyo primer título, La tierra olvidada por el tiempo (The land that time forgot, 1975), fue escrito por el novelista Michael Moorcock y por James Cawthorne.

La historia que nos cuenta esta película viene a ser un resumen de todos los tópicos en torno a los Mundos perdidos. En 1916 un submarino alemán con prisioneros ingleses fondea en la costa de la Isla de Capriona. Se trata de un territorio inhóspito, flanqueado por enormes icebergs que ponen en peligro a los ocupantes del buque. Un expedición al interior descubre la existencia de enormes bestias prehistóricas. Alemanes e ingleses sellan un pacto de ayuda mutua para luchar por la supervivencia en aquel paraje. A medida que se adentran en la isla, sus habitantes parecen evolucionar. No tardarán en hallar una población de hombres primitivos.

Seguidor de las directrices marcadas por las fantasías exóticas de los años cuarenta y del espíritu propio de la Hammer, Kevin Connor dirigió con corrección los siguientes títulos de la serie, En el corazón de la Tierra (At the Earth’s Core, 1976) –con Peter Cushing como máximo atractivo– y Viaje al mundo perdido (People that Time Forgot, 1977), una nueva ilustración de Capriona, esta vez con una estética cercana a la obra de Frank Frazetta.

A comienzos de los ochenta, con el mismo espíritu de aventura, la novelista Julian May publicó su Saga del Exilio en el Plioceno, donde volvía a enfrentar a los humanos con entornos del pasado. En el caso de May, los clichés de los Mundos perdidos se alternan con otras soluciones típicas de la ciencia ficción, como el viaje en el tiempo.

Con un toque de modernidad tecnológica, el subgénero resurgió gracias a Parque Jurásico (Jurassic Park, 1993), de Steven Spielberg. En realidad, el punto de partida de este film es un artículo publicado por el catedrático de Paleobiología Charles R. Pellegrino en la revista Omni. Pellegrino establecía una conexión entre los insectos momificados en el ámbar y la posible recuperación de los dinosaurios gracias a la tecnología genética. A juicio del articulista, en el aparato digestivo de los mosquitos podrían quedar restos de sangre o piel de los grandes reptiles, lo que convertiría en razonable la idea de descifrar el enigma de su ADN. Al poco tiempo, el escritor Michael Crichton aprovechaba esta hipótesis para escribir una de las novelas más vendidas de su década, Parque Jurásico, base argumental del largometraje de Spielberg.

La aventura de Parque Jurásico tiene su escenario en una isla paradisíaca, donde un excéntrico multimillonario impulsa un ambicioso proyecto biotecnológico. ¿Su objetivo? Devolver la vida a especies como el tiranosaurio, el brontosaurio y el velociraptor. Para su desgracia, los científicos invitados a supervisar el experimento se enfrentarán con los grandes saurios cuando estos queden fuera de control y conviertan el parque donde han sido aislados en un infierno para los humanos.

Tras este nuevo éxito de Spielberg, la fiebre jurásica proporcionó espléndidas facturaciones a los jugueteros, y además abrió un entusiasta debate académico. Tras la controversia suscitada alrededor de esta posibilidad de recuperar especies desaparecidas, científicos de dos universidades estadounidenses lograron secuenciar el material genético de una planta desaparecida hace cuarenta millones de años.

En el seno del mundo de la ciencia, los escépticos perdieron el pulso ante el empuje de un ejército de soñadores que esperaba ver pronto rebaños de triceratops pastando en alguna pradera, o bandadas costeras de pterodáctilos a la caza de gaviotas.

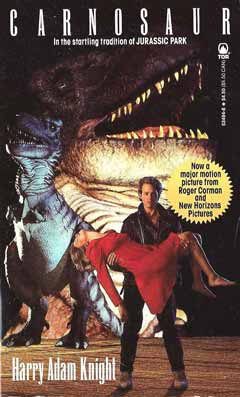

Las secuelas e imitaciones de Parque Jurásico, inevitables, se estrenaron a partir de ese mismo año. Sirva como ejemplo El cuento del Tiranosaurio Rex (Rex Kiyouriyu Monogatari, 1993), de Haruki Kadokawa, película japonesa en la que un niño y un tiranosaurio se hacen amigos. Menos inocente es Dinosaur Island (1994), una producción de Roger Corman protagonizada por una tribu de amazonas que conviven con los reptiles gigantes. De forma muy oportuna, el enorme robot empleado para simular el tiranosaurio de la cinta fue reutilizado por Corman en Carnosaurio (Carnosaur, 1993), escrita y dirigida por Adam Simon a partir de la novela homónima de Harry Adam Knight.

Las secuelas e imitaciones de Parque Jurásico, inevitables, se estrenaron a partir de ese mismo año. Sirva como ejemplo El cuento del Tiranosaurio Rex (Rex Kiyouriyu Monogatari, 1993), de Haruki Kadokawa, película japonesa en la que un niño y un tiranosaurio se hacen amigos. Menos inocente es Dinosaur Island (1994), una producción de Roger Corman protagonizada por una tribu de amazonas que conviven con los reptiles gigantes. De forma muy oportuna, el enorme robot empleado para simular el tiranosaurio de la cinta fue reutilizado por Corman en Carnosaurio (Carnosaur, 1993), escrita y dirigida por Adam Simon a partir de la novela homónima de Harry Adam Knight.

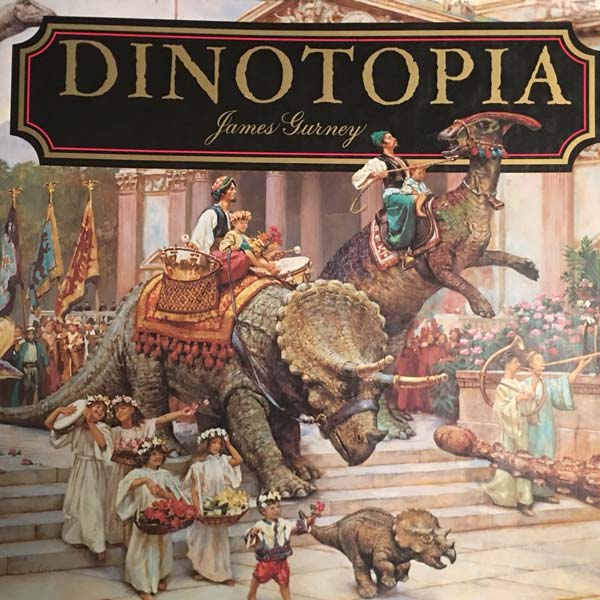

Aunque no les he dedicado espacio en estas líneas, a los creadores de cómics también se les nota mucha experiencia a la hora de idear selvas prehistóricas, civilizaciones ocultas y mundos encapsulados en el tiempo. Los ejemplos son numerosos y demuestran que la especulación de los guionistas es constante. Pensemos en la Ciudad Perdida visitada por Lorna, la reina de la selva (Lorna the Jungle Queen, nº 1, julio de 1953); en Themyscira, el reino de las amazonas donde crece Wonder Woman (All Star Comics, nº 8, diciembre de 1941); en la Tierra Salvaje, habitada por criaturas de la Era Mesozoica (X-Men, nº 10, marzo de 1965), o en la última aventura de Corto Maltés dibujada por Hugo Pratt, Mú: el misterio del continente perdido (1988).

Mientras termino este texto, sigo buscando en los mapas otros lugares recónditos ‒pienso ahora en la isla de Perdidos (Lost, 2004-2010), de Jeffrey Lieber, J. J. Abrams, y Damon Lindelof‒, cuya ubicación exacta no conoce casi nadie.

En realidad, esa proliferación de mundos perdidos vale como síntoma de su eficacia, tanto en la narrativa como en el cine o la historieta. Serán muchas las veces en las que nos encontremos con este subgénero. Al fin y al cabo, nunca perderá su atractivo la idea de cruzar una franja de tierra desconocida. Acaso un territorio tribal, ignorado por los cartógrafos, o unas ruinas invadidas por la selva. O mejor aún: ese rincón de la jungla donde un gorila descomunal, mientras olfatea el aire, se siente súbitamente atraído por la caída de un helicóptero.

Copyright del artículo © Guzmán Urrero. Reservados todos los derechos.