Algún día tendrá que decirse la verdad sobre los magos de la vieja escuela. Su poder embaucador era casi irresistible y los relatos que contaban siempre parecían arrancados de la realidad. Curiosamente, desde que se puso de moda la magia escénica, allá por el siglo XVIII, sus efectos dependieron de unos procedimientos tan sofisticados como secretos. No hay nada más aburrido que contar el truco de un ilusionista, pero esta de hoy será una excepción.

Algún día tendrá que decirse la verdad sobre los magos de la vieja escuela. Su poder embaucador era casi irresistible y los relatos que contaban siempre parecían arrancados de la realidad. Curiosamente, desde que se puso de moda la magia escénica, allá por el siglo XVIII, sus efectos dependieron de unos procedimientos tan sofisticados como secretos. No hay nada más aburrido que contar el truco de un ilusionista, pero esta de hoy será una excepción.

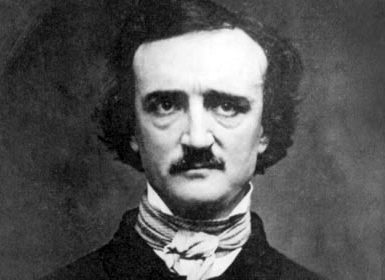

Cuando aquellos brujos recitaban un sortilegio, sobre el escenario aparecían duendes y fantasmas. Podríamos decir que el tema principal de estos encantadores estaba relacionado con el espiritismo y los cementerios. Las suyas eran historias de terror que el mismo Edgar Allan Poe habría aplaudido con entusiasmo. Y sin embargo, esos espectros que entraban y salían de escena no eran otra cosa que proyecciones realizadas por medio de artefactos ópticos.

Si esto no es ciencia, que baje Dios y lo vea.

Dijimos alquimia y esoterismo: no faltarán en esta historia las linternas mágicas y las fotografías trucadas. De hecho, como también veremos, la historia del cine tiene algunas cuentas pendientes con los magos y otros responsables de estos artefactos.

La tradición popular sitúa estos entretenimientos entre los más estremecedores de su tiempo. Gracias al cine, pudimos revivirlos con dos largometrajes, El ilusionista, de Neil Burger, y El truco final, de Christopher Nolan.

En el primero de ellos, el mentalista Eisenheim (Edward Norton) emplea proyecciones −o eso creen sus adversarios− para concebir un espectro. En el segundo, el mago Robert Angier (Hugh Jackman) recurre al ingeniero Nikola Tesla (David Bowie) para que éste diseñe un artefacto eléctrico de eficacia sobrenatural. En ambos casos, el imaginario espiritista adquiere verosimilitud, y de paso, nos remite a un teatro de variedades fundamentado en los nuevos hallazgos técnicos, y por supuesto, muy marcado por el espíritu de aquellos días.

No sé si conocen a Elsie Wright y Frances Griffiths, las dos jovencitas que fotografiaron a las hadas de Cottingley en 1917. Se trata, simplemente, de dos hijas de su tiempo. Niñas educadas con rigor victoriano, que leyeron hermosos cuentos y quisieron refugiarse en ellos durante un periodo histórico marcado por la muerte y la guerra.

Al fin y al cabo, no fueron las únicas que quisieron demostrar la existencia de los elfos y los espíritus por medio de un alarde fotográfico. De hecho, la técnica empleada por estas dos niñas fue antes aplicada por artistas de la cámara tan diestros como Frederick A. Hudson, especializado en retratar seres de ultratumba.

El estudio que este investigador de lo paranormal mantenía en Palmer Terrace era frecuentado por espiritistas como William Howitt y William Stainton Moses, científicos como Sir William Crookes –el príncipe de los cazafantasmas victorianos– y médiums de contrastada efectividad, como era el caso de Florence Cook.

Como ya dije, en Inglaterra se había generalizado el gusto por lo crepuscular. Gracias a Hudson, alguna Alicia de la buena sociedad cruzaba el espejo en virtud de un ingenioso truco de doble exposición. Todo consistía en cubrir una parte del negativo al retratar a los vivos, revelando después el rostro de algún difunto en el espacio previamente velado.

Por otro lado, los retoques manuales y algún artesanal fotomontaje conferían verosimilitud a otros episodios, propios de un camposanto a medianoche.

Por las mismas fechas, las consultas y los cenáculos de los llamados sensitivos, repletos a rebosar, acogían visitas tan escabrosas como las de Katie King, un espectro de lo más turbador, que se materializaba con aspecto de rubia doncella, discreta y cubierta de tules, mientras recitaba frases de amor oscuro.

Evidentemente, los ectoplasmas no eran reales. En muchos casos, se trataba tan sólo de vaciados de parafina convenientemente manipulados, o jirones de gasa y algodón, guiados con hilo invisible.

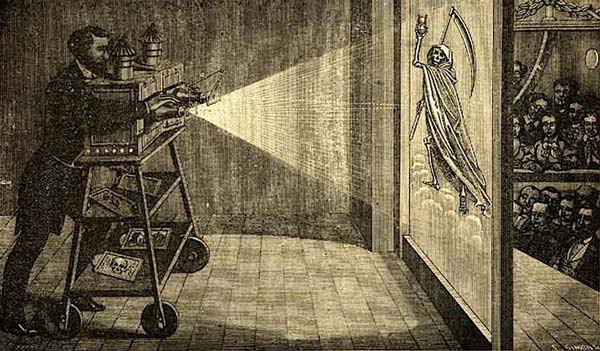

El aparato que con mayor fortuna logró popularizar este universo de tinieblas, origen además de los primeros efectos visuales, fue ese entrañable creador de fúnebres espejismos que es la linterna mágica.

El hombre que mejoró ese artefacto fue el pionero de la aeronáutica belga Étienne Gaspard Robert, “Robertson”, quien, a fines del siglo XVIII causó desmayos entre sus compatriotas con un tétrico espectáculo titulado Fantasmagorías. Sus protagonistas eran espíritus de luz que, proyectados por ocultas linternas, se aparecían entre remolinos de humo bajo la apariencia de esqueletos, ánimas en pena y víctimas de la guillotina revolucionaria.

El técnico belga se inspiraba en una idea ya registrada en el siglo XVII por el jesuita Athanasius Kircher en su libro Ars Magna Lucis et Umbrae, clarividente tratado de óptica que aún nos maravilla por su audacia y belleza formal.

Realizaba Robertson los efectos de retroproyección sobre una capa de gasa empapada de cera, de tal modo que era imposible adivinar la presencia del proyector. Separando o acercando la linterna a la pantalla, le resultaba sencillo crear la ilusión de un espíritu desencarnado que, tras crecer de forma desmesurada ante el público, se desvanecía sin dejar rastro alguno de su presencia.

Aplicado sobre columnas de humo o sobre tapices encerados, el procedimiento de Robertson pronto se popularizó en toda Europa gracias a genios de la óptica como Paul de Philipstahl e ilusionistas como Jacob Meyer y Andrew Oehler. Pero, sin lugar a dudas, los que mayor partido sacaron a la técnica Robertson fueron los médiums que materializaron por doquier falsos espíritus gracias a proyectores secretos, con la pretensión de que dichos ectoplasmas eran fruto de sus aparatosos trances.

Apenado por la imposibilidad de proteger del plagio sus descubrimientos, Robertson publicó en 1831 sus Mémoires recreatifs scientifiques et anecdotiques, en las que describía con detalle sus trucos visuales, completando el que es aceptado como primer manual de efectos especiales en la historia del moderno espectáculo.

Otros de los trucajes más difundidos de este período fueron los espectáculos de sombras, que ya desarrolló en 1780 el pintor alsaciano Philippe-Jacques de Loutherbourg cuando dio a conocer su Eidophusikon en Londres.

¿Eidophusikon? Tan raro nombre era aplicado a un teatro. Un teatro de efectos donde unas miniaturas eran animadas mediante juegos de luces y sombras. El retratista escocés Robert Baker se basó en este invento y creó el Panorama unos años después. En este nuevo sistema se situaban paisajes pintados por Baker dentro de una construcción cilíndrica de grandes dimensiones. Luego eran paseados a través de aberturas y el público las veía en rápida sucesión.

El Panorama fue rápidamente superado por el Diorama, que presentó en 1822 en París Louis-Jacques-Mandé Daguerre, gran figura de la fotografía primitiva. El sistema se basaba en la exposición de cuadros, iluminados mediante dispositivos que permitían que la luz atravesara por delante y detrás unas pantallas fabricadas en material traslúcido.

Tanto el Panorama como el Diorama simulaban el movimiento de las imágenes al utilizar pinturas largas y continuadas que cruzaban ventanales diseñados a tal fin.

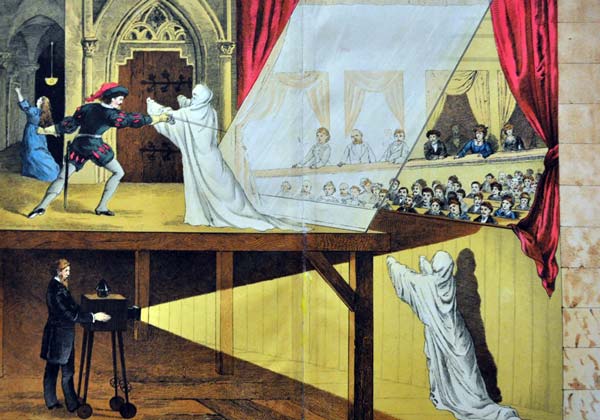

Mientras, en la escena teatral, la aparición en 1820 de la lámpara de calcio propició efectos con mayores pretensiones, como los desarrollados por el holandés Robin en su teatro parisino, o los del Real Instituto Politécnico de Londres, complementados estos últimos con láminas de vidrio que permitían combinar espectros y actores reales en una misma representación.

Este desarrollo técnico es debido en gran medida a un ingeniero, Henry Dircks. Hacia 1864 describió la manera de crear fantasmagorías en escena. Para ello usaba un vidrio dispuesto con una inclinación de 45 grados, que reflejaba una imagen perfilada con la linterna mágica desde un punto oculto bajo el escenario. Gracias al profesor John Henry Pepper, por entonces director del Instituto, tal ilusión fue bautizada como Pepper’s Ghost.

La afición generalizada por las criaturas del éter seguiría siendo durante años, en gran medida, el origen de montajes espectaculares, amén de acicate de ilusionistas y dramaturgos, cada vez más motivados a la hora de idear pesadillas con las que horrorizar a los ocupantes del patio de butacas.

La misma técnica fantasmal queda de manifiesto en numerosas publicaciones de estas fechas. Lo prueban, sobre todo, los volúmenes de Mahatma, subtitulado El único periódico de los Estados Unidos consagrado al interés de magos, espiritistas, mesmeristas, etc., un ejemplo de cómo la ilusión propia de barracas y teatros mágicos podían asomarse a la página impresa.

Pero volvamos al mundo de los ilusionistas para descubrir algunas de las artes de su parafernalia escenográfica, envuelta siempre en liturgia y penumbra. Se dice, por ejemplo, que Harry Kellar era capaz, allá por 1897, de decapitarse para luego hacer flotar su cabeza en el aire.

Algo semejante conseguía por las mismas fechas Carl Hertz, sólo que éste culminaba su abracadabra con el propio cráneo en una mano y el de su bella esposa en la otra. Tan macabros trucajes no lograban, sin embargo, detener la atracción del respetable por aquellos proyectores que ya iluminaban las ferias del mundo occidental.

Muchos de estos originales efectos especiales del primitivo arte cinematográfico tienen su origen en números creados por magos como Jean Eugène Robert-Houdin, de quien se cuenta que, en 1856, durante una visita a la Argelia francesa disolvió con sus hechizos de salón la naciente revuelta de los marabouts.

Muchos de estos originales efectos especiales del primitivo arte cinematográfico tienen su origen en números creados por magos como Jean Eugène Robert-Houdin, de quien se cuenta que, en 1856, durante una visita a la Argelia francesa disolvió con sus hechizos de salón la naciente revuelta de los marabouts.

Así, uno de los efectos más celebrados fue aquél durante el que invitó a un grupo de argelinos a levantar del suelo un baúl, cosa que hicieron con toda facilidad. Pero la sorpresa llegó segundos después cuando, después de recitar una hermética salmodia, incitó a sus espectadores a repetir la hazaña. Como era de esperar, el asunto les fue de todo punto imposible, y es que el mago francés había activado un potente electroimán que atrapaba a ras del suelo el metálico contenido del cofre.

Como ya pueden imaginar, bastantes pioneros del cine fueron ilusionistas profesionales. Si me apuran, la línea divisoria entre el espectáculo de variedades y la proyección de películas aún no era relevante. Por eso mismo, prestidigitadores como Leopoldo Fregoli o Carl Hertz son considerados cineastas, cuando en realidad eran feriantes que quisieron aprovechar el negocio de los Lumière.

Sobre cómo esos magos influyeron en nuestro imaginario, los especialistas dicen que asumimos las reacciones de nuestros tatarabuelos. En el fondo, la excitación producida por los ectoplasmas de la linterna mágica es muy similar a la que, ya sin romanticismo, produce el cine de hoy a jornada completa. El escenario y la sociedad han cambiado, pero aún necesitamos creer en esa realidad alternativa que, al igual que los buenos trucos, ni puede ni debe explicarse.

El lector puede seguir el hilo de esta trama gracias a uno de los cronistas más sólidos de este fenómeno: Ricky Jay, manipulador de cartas, íntimo amigo de David Mamet y autor de estudios tan deliciosos como Learned Pigs and Fireproof Women. Los hallazgos de Jay se dejan notar en las obras que sirvieron de referencia a Burger y a Nolan: Eisenheim The Illusionist, de Steven Millhauser, y El prestigio, de Christopher Priest. Ello justifica su participación como asesor en ambas películas. Además de diseñar los trucos usados por Edward Norton, Jay fomentó las habilidades de Hugh Jackman como ilusionista. De hecho, podemos verle en una breve secuencia de El prestigio.

Pero lo que acá importa es algo sobre lo que pregunté al propio Norton durante su visita a nuestro país: las indicaciones de Jay en torno a ilusiones ópticas muy determinadas, que además sirvieron de antecedente a la divulgación del cinematógrafo. Con sentido práctico, Jay recomendó a Norton que leyera las memorias del francés Jean Eugène Robert-Houdin. Además de un showman excepcional, dicho ilusionista figuró entre los primeros que combinaron el uso de proyectores con el electromagnetismo. Se sabe que Robert Houdin usó daguerrotipos −“espejos con memoria”− y linternas mágicas para elaborar sus trucos. Lo cuenta otro historiador, Erik Barnouw, convencido de que los magos, por una misteriosa vía, fueron promotores del séptimo arte.

En sus ya mencionadas Mémoires récréatifs, scientifiques et anecdotiques (1831), Étienne Gaspard “Robertson” habla de lentes, glamour y artificios visuales. Son los mismos elementos que Georges Méliès, futuro director de cintas como Viaje a la luna (1902), usaba para ambientar aquellas extravagancias mágicas que le dieron fama en el teatro parisino.

Atento a las novedades del gremio, Méliès comparó el kinetoscopio de Edison (1894) con el cinematógrafo de los Lumière (1895), y quiso emplear los nuevos hallazgos para mejorar sus espectáculos. Asimismo, se aficionó a los consabidos trucajes de tema espiritista, y esta propensión dio origen a dos representaciones que él mismo llegó a filmar: La alucinación del nigromante (1897) y La dama fantasma (1904).

Hago aquí un inciso para advertir que los espectadores de aquellas fechas no ponían límites entre un número de magia y una imagen cinematográfica. En ambos casos, se trataba de acontecimientos inexplicables, conducidos por un maestro de ceremonias que era el guardián de su secreto.

Todo hace presentir que Méliès descubrió las posibilidades de la nueva tecnología en Londres. Es muy probable que asistiera a la representación de “fotografías animadas” que el mago David Devant había estrenado en el Egyptian Hall (1896). Más tarde, Devant comercializó en Inglaterra los filmes de Méliès y se dedicó a vender cámaras y dispositivos a otros ilusionistas.

Entre aquellos compradores, sobresale el californiano Carl Hertz, famoso por recrear el número de La mujer en llamas mediante un ingenio fílmico (Al tiempo que presentaba en carpas y teatrillos sus pruebas de física recreativa, Hertz entraba en la Historia del audiovisual como un pionero. No en vano, su viaje a Australia en 1896 significó la llegada del cine a ese país.)

En la cofradía mágica el cinematógrafo desencadenó un proceso centrífugo. Como ya habrán advertido, el intercambio de cámaras y el nomadismo de sus poseedores fueron cruciales para difundir aquella novedad. Devant vendió su máquina a Méliès, y éste le cedió otra al mago italiano Leopoldo Fregoli, quien quiso repetir los encantamientos ya logrados por el mentalista Harry Kellar.

En paralelo, el maestro Walter R. Booth se asoció al ingeniero Robert W. Paul, y juntos fundaron una compañía de producción, entre cuyas gemas figura el primer filme animado inglés, The Hand of the Artist (1906).

La aventura de ambos se asemeja a la de los magos ingleses Albert E. Smith y J. Stuart Blackton, quienes adaptaron sus rutinas escénicas al nuevo medio e inauguraron el primer gabinete de efectos especiales del cine americano. A ellos se debe, por ejemplo, una espeluznante recreación de la guerra hispanocubana en The Battle of Santiago Bay (1899).

¿Cuándo dejó el público de admitir el cine como un número de ilusionismo? Resulta difícil afirmarlo. Es obvio que la narrativa cinematográfica floreció en pocos años, y que pronto se ganó respeto fuera del entorno ferial.

Pero hubo algo más.

Aunque imitadas con la mayor diligencia, las fantasmagorías fueron perdiendo interés por culpa de un recién llegado: Harry Houdini. Pese a que había adoptado su nombre en memoria de Robert-Houdin, al joven escapista no le impresionaban las falsas apariciones.

Si el estilo de un mago mide su carácter, lo cierto es que nos hallamos ante un ego expeditivo. Despojada de espiritualidad, su actuación consistía en huir de encierros insoportables. Amaba el cine, pero nunca lo empleó en su arsenal de trucos. En todo caso, recurrió al nuevo invento con fines publicitarios.

Cuando en 1901 se presentó en París, introdujo en el espectáculo una película −esta vez, nada de engaños− donde actuaba Sarah Bernhardt. Asimismo, rodó una cinta promocional, Merveilleux Exploits du Célèbre Houdini à Paris, que anticipaba su intervención en seriales como The Master Mystery (1918). Semejante actitud, por descontado, no figuraba entre los cálculos de los veteranos.

Ya próximo a su retiro, Méliès debió de sentirse abrumado por tanto pragmatismo. El destino, disfrazado de ingratitud, quiso transformarlo en un viejo de mirada ausente que vendía golosinas en Montparnasse.

Copyright del artículo © Guzmán Urrero. Parte de este artículo procede de mi libro «Cinefectos: trucajes y sombras» y de un artículo que publiqué en el diario ABC. Reservados todos los derechos.