Si hay algo inevitable a la hora de hablar sobre el pasado, son los tópicos y los errores. La mayoría conectan con el sentir actual, así que es difícil neutralizarlos.

Cuando una información averiada echa a rodar por el mundo, la obcecación y el oportunismo de algunos bastan para que todos, por simple inercia, nos la creamos. Ya saben, hay falsas certezas de las ninguno puede sustraerse por completo, sobre todo cuando eso que llaman «el relato» sustituye la los hechos.

Pienso en todo esto después de leer (y escuchar) lo que algunos expertos dicen sobre el creador de Historias para no dormir. Atribuyen a Narciso Ibáñez Serrador dos hazañas. En primer lugar, la responsabilidad exclusiva de imponer en España el gusto por el terror y la ciencia ficción ‒»Hay que imaginar lo que era aquella sociedad oscura y represiva», repiten‒. Y en segundo lugar, la sagacidad de ofrecer a ese público inexperto un formato televisivo completamente desconocido ‒el de Twilight Zone o Alfred Hitchcock presenta‒, que solo gracias a Chicho ‒dicen‒ llegó hasta nosotros.

En realidad, como ahora veremos, estas dos afirmaciones (y alguna otra) no se sostienen, y lo que es peor, desdibujan el principal mérito de Ibáñez Serrador: su talento para detectar los gustos de la audiencia con un sanísimo sentido comercial.

¿Eran ignorados en España el terror y la ciencia ficción? Bueno, en el terreno literario, desde luego que no. Ambos géneros gozaban de excelente salud editorial. Es más, el equivalente literario más próximo a Historias para no dormir ‒la típica antología de cuentos de fantasía, suspense u horror‒ ya disfrutaba de una enorme aceptación.

Durante los años cincuenta y sesenta, durante la edad dorada de los bolsilibros y la literatura popular en nuestro país, los quioscos se llenaron de revistas antológicas. Las hubo de terror, como Narraciones terroríficas (Molino, 1939-1952), de crímenes y suspense, como Mystery Magazine (Ellery Queen’s) (AHR, 1954, Myne, 1963-1969) o Alfred Hitchcock Magazine (Hymsa, 1964), y también de ciencia ficción, como Anticipación (1966-1967) o Nueva Dimensión (Ediciones Fénix, 1968).

En las librerías, los tomos de Narraciones terroríficas (Acervo, 1966-1974) se alternaban con las traducciones de grandes clásicos del género, que a comienzos de los sesenta, sin necesidad de pedir respeto a los críticos, ya habían conquistado el gusto del público lector.

Por pura lógica, no hubiera tenido el menor sentido apuntarse en los años sesenta al llamado fantaterror sin adivinar las reacciones (positivas) que suscitaba el género a través de otros medios.

Y qué me dicen de la segunda afirmación: ¿desconocía la audiencia española el formato de Twilight Zone? La realidad es que, desde 1966, ya se habían programado en Televisión Española varios episodios de esta teleserie de Rod Serling, conocida entre nosotros como La Dimensión Desconocida. Otra producción similar, The Outer Limits (Rumbo a lo desconocido), llevaba emitiéndose desde 1964.

Otro detalle: aunque muchos lo crean así, ni Serling ni Hitchcock inventaron la fórmula de un relato con una presentación más o menos simpática. Esta era una costumbre ya antigua en la televisión, y no digamos en el teatro. Ibáñez Serrador, muy familiarizado con la tradición literaria española, admiraba las reflexiones irónicas con las que Jardiel Poncela prologaba sus obras, y le encantaba el humor negro de La Codorniz, sobre todo el de su sección «Tiemble después de haber reído». Es más: la televisión de los sesenta en la que aterrizó Chicho (la de Juan Guerrero Zamora, Jaime de Armiñán, Gustavo Pérez Puig y tantos otros) ya practicaba esa costumbre. Por ejemplo, Adolfo Marsillach presentó espacios dramáticos con mucha personalidad antes de que se emitiera Historias para no dormir.

Lo cual nos lleva a subrayar el genuino acierto de Chicho, que consistió en aprovechar una tendencia popular para realizar en España un producto televisivo impecable, ajustado a un formato que ya era habitual en medio mundo. No buscaba la originalidad, sino la calidad del resultado final. Fue un pionero, cierto, pero sobre todo a la hora de aportar dinamismo, voluntad de estilo y recursos cinematográficos a la ficción televisiva del momento.

En todo caso, la elección temática de Ibáñez Serrador ‒el terror, el suspense, la ficción científica‒ también responde a premisas personales. Para comprenderlas, como ahora podrán comprobar, vale la pena retroceder en el tiempo.

Nacido en 1935, en Montevideo, Chicho lleva el teatro en la sangre. Su padre es el actor Narciso Ibáñez Menta, hijo asimismo de artistas, Narciso Ibáñez Cotanda y Consuelo Menta Agreda. Como tantos otros cómicos de la época, Ibáñez Menta crece acompañando a sus padres en giras interminables por España e Hispanoamérica. De ahí que acabara asentándose en Argentina, pero sin perder de vista nuestro país. La madre de Chicho también es una actriz teatral, Pepita Serrador, nacida en Buenos Aires e hija de españoles.

Junto a sus padres, Chicho conoce a fondo la vida bohemia. Desde niño, realiza todo todo tipo de trabajos en el teatro, contribuyendo así a la economía familiar. Sus padres se separan cuando tiene cinco años, pero lo que realmente le hace sufrir es una enfermedad, la púrpura hemorrágica, que fomenta su soledad, su timidez y una incansable pasión por la lectura. Los libros de Stevenson y Poe aliviarán esa larga convalecencia que va a moldear su carácter.

En 1947, se traslada a España para estudiar el bachillerato en Salamanca. Decidido a cambiar el rumbo de su vida, escoge mirar más allá de Europa. Quizá en parte como compensación a su timidez, toma el camino de la aventura, y embarca rumbo a El Cairo, a bordo de un barco turco. Chicho está decidido a encontrarse allí con la joven de la que se ha enamorado, Magdalena Alomar. Esa experiencia juvenil, digna de una novela, se prolonga en Tánger, donde conoce a su amigo José Luis Alcaine, hijo de un fotógrafo local y futuro director de fotografía.

De nuevo en Buenos Aires, en 1951 forma parte del elenco artístico de Filomena Marturano, la obra del napolitano Eduardo De Filippo. A partir de ahí, el mundo de Chicho se mueve por el mismo camino artístico que siguieron sus padres y sus abuelos. Como curiosidad: tras pedirle los derechos al propio Tennessee Williams, va a estrenar como director escénico El zoo de cristal.

Tras el seudónimo de Luis Peñafiel, comienza a escribir obras teatrales. Sin duda, su creación más famosa es Aprobado en castidad, estrenada con gran éxito por la compañía de Pepita Serrador, primero en Argentina, y luego ‒retengan este dato‒ en Madrid, en 1963.

Aunque la censura cambia el título de ese montaje (que pasa a llamarse Aprobado en inocencia), su popularidad descubre a Chicho una evidencia: lo que gusta en Hispanoamérica también gusta en España. Este detalle, como luego veremos, tendrá mucha importancia a la hora de diseñar el formato de Historias para no dormir.

De nuevo junto a su padre, Ibáñez Serrador da sus primeros pasos en la televisión argentina, que a finales de los cincuenta y principios de los sesenta se halla en un periodo de prueba y error. Allí trabaja en espacios como España y su teatro (1958) o Cuentos para mayores (1958), en el que adapta cuentos de su admirado O. Henry. Lo cito aquí porque el estilo de este autor estadounidense, caracterizado por el ingenio en el planteamiento y la sorpresa en el desenlace, queda marcado a fuego en la imaginación de Chicho. En su memoria va a empaquetar, de una forma muy especial, la versión cinematográfica de varios relatos de este escritor: Cuatro páginas de la vida (O. Henry’s Full House, 1952), dirigida por Henry Hathaway, Howard Hawks, Henry King, Henry Koster y Jean Negulesco.

Ibáñez Menta es un maestro de la caracterización, casi un émulo de Lon Chaney. Aprovechando ese mérito de su padre, Chicho rueda con él Los malditos por la historia (1958), donde ambos cuentan la vida de personajes tan siniestros como Rasputín o el asesino Landru.

A Ibáñez Menta lo consideran en Argentina como el nuevo «hombre de las mil caras». En buena medida, ello se debe a éxitos teatrales como El doctor Jekyll y Mr. Hyde (1933) o El fantasma de la ópera (1934). Por supuesto, ese prestigio se va a multiplicar en televisión cuando, en 1959, protagonice la teleserie Obras maestras del terror, en la que su hijo Chicho pone en práctica casi todos los resortes del género.

A Ibáñez Menta lo consideran en Argentina como el nuevo «hombre de las mil caras». En buena medida, ello se debe a éxitos teatrales como El doctor Jekyll y Mr. Hyde (1933) o El fantasma de la ópera (1934). Por supuesto, ese prestigio se va a multiplicar en televisión cuando, en 1959, protagonice la teleserie Obras maestras del terror, en la que su hijo Chicho pone en práctica casi todos los resortes del género.

La fama de esta producción propicia una adaptación cinematográfica, dirigida por Enrique Carreras en 1960. Pero lo más interesante es que ya figuran en ella los elementos que luego aparecerán en Historias para no dormir. Por ejemplo, los relatos de Poe.

La rueda del espectáculo sigue girando, y en agosto de 1962, padre e hijo lanzan una nueva teleserie en Argentina, Mañana puede ser verdad, en la que se incluyen episodios adaptados a partir de otro autor fetiche para Ibáñez Serrador: el estadounidense Ray Bradbury.

Más arriba les insistí en una fecha, 1963, el año en el cual Chicho estrena en España Aprobado en castidad. Con gran sentido de la oportunidad, el joven Ibáñez Serrador le presenta a José Luis Colina, uno de los fundadores de Televisión Española, la grabación de un episodio de Manaña puede ser verdad. En concreto, «El hombre que vendió su risa». Colina entiende que un producto cuyo éxito ha sido probado en el país hermano lo tiene todo para gustar a nuestro público.

Dicho y hecho. Ese aval permite a Ibáñez Serrador ingresar en Prado del Rey, primero como guionista el espacio Estudio 3 (1963-1965), y luego como director de la versión española de Mañana puede ser verdad (1964). Dentro de ese espacio-contenedor, repite guiones que rueda por segunda vez ‒»El zorro y el bosque», «Los bulbos», «El hombre y la bestia»‒ y también episodios que pasarán a la historia de nuestra televisión, como la distopía «NN23» (1965), una fantasía tragicómica, con ecos de 1984, Un mundo feliz y Fahrenheit 451.

Otro episodio excepcional, El último reloj (1964), inspirado en El corazón delator, de Poe, se emite dentro del espacio Tras la puerta cerrada, aunque el recuerdo popular lo suele incluir en la serie Mañana puede ser verdad. Como ven, este catálogo empieza a parecer un berenjenal, nada fácil de ordenar.

Dos años después, en febrero de 1966, comienza la emisión ‒ahora sí‒ de Historias para no dormir. Esta vez Chicho recurre a todos los detalles que son su imagen de marca: la presentación irónica, los desenlaces sorprendentes, los recursos cinematográficos aplicados al lenguaje televisivo, las impactantes caracterizaciones de su padre, los guiones inteligentes, la inclusión en los repartos de actores de primera, y por supuesto, soluciones narrativas muy eficaces en términos de puesta en escena, tomadas de esa época dorada en la que el género se tomaba en serio a sí mismo.

Ahora verán que todo lo que les he contado hasta aquí empieza a tener más sentido. En Historias para no dormir confluyen las lecturas juveniles de Chicho, su conocimiento profundísimo del teatro, su cinefilia y la experiencia técnica que adquirió en la televisión argentina.

En la serie hay episodios muy poderosos, como «El cumpleaños», «La sonrisa», «El cohete», «La zarpa» o «El asfalto», junto a otros que no han envejecido igual de bien. Pero la media se sostiene en un nivel entre notable y sobresaliente. No solo por la eficacia de los actores (Francisco Morán, Elisa Ramírez, Emilio Gutiérrez Caba, Agustín González, Marisa Paredes, Mayrata O’Wisiedo, Estanis González, Julio Núñez, Lola Herrera, José María Caffarel, José María Prada, Félix Dafauce, Fernando Delgado, Fiorella Faltoyano, Irene Gutiérrez Caba, Gemma Cuervo, Luis Prendes, Manuel Galiana, María Esperanza Navarro, Nélida Quiroga…), sino por la habilidad narrativa del realizador, con un discurso muy pulido y una clara intuición de lo que funciona en la pequeña pantalla.

Eso me recuerda, por cierto, que Chicho tenía una consigna («Asustar es fácil, dar miedo es lo complicado») ideal para resumir el espíritu de Historias para no dormir. En contraste con el origen anglosajón de la mayoría de los argumentos, el realizador escribía sus presentaciones (ya les hablé de esto) con un tono que nos remite a La Codorniz y a los escritores de la otra generación del 27: Jardiel Poncela, Tono o Miguel Mihura. Al fin y al cabo, ese humor negro de Ibáñez Serrador era algo que los espectadores españoles ya conocían muy bien gracias al teatro y al humor gráfico.

Entre 1966 y 1968, los seguidores de Historias para no dormir tuvieron acceso a relatos de Fredric Brown, Ray Bradbury, Edgar Allan Poe, Henry James, Robert Bloch o W. W. Jacobs, adaptados por Chicho con su seudónimo teatral, Luis Peñafiel.

Algunos episodios nos descubrieron el ingenio narrativo de otros colaboradores, como Juan Tébar o Fernando Jiménez del Oso. Fue precisamente Tébar quien le hizo llegar a Chicho el relato en el que se inspiró su primer largometraje: La residencia (1969).

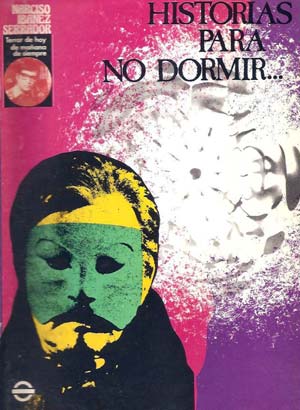

Como sabrán los nostálgicos, el principal derivado de la serie fue una revista, Historias para no dormir (Julio García Peri, 1967-1974), dirigida por Soledad Alameda. En sus páginas pudimos leer relatos de Clark Ashton Smith, Donald Wandrei, Edgar Allan Poe, H. G. Wells, August Derleth, Fredric Brown, Lester del Rey, Richard Matheson, H.P. Lovecraft, Mervyn Peake y Saki, entre otros. Para alegría de los admiradores de Chicho, la revista publicó los guiones de la serie televisiva. y también los de Mañana puede ser verdad y Obras maestras del terror. Dos colaboradores del realizador, Juan José Plans y el propio Tébar, estuvieron muy presentes en el desarrollo de esta publicación, en la que destacaban, a modo de complemento irónico, los divertidos versos de un veterano de La Codorniz, Jorge Llopis.

Como sabrán los nostálgicos, el principal derivado de la serie fue una revista, Historias para no dormir (Julio García Peri, 1967-1974), dirigida por Soledad Alameda. En sus páginas pudimos leer relatos de Clark Ashton Smith, Donald Wandrei, Edgar Allan Poe, H. G. Wells, August Derleth, Fredric Brown, Lester del Rey, Richard Matheson, H.P. Lovecraft, Mervyn Peake y Saki, entre otros. Para alegría de los admiradores de Chicho, la revista publicó los guiones de la serie televisiva. y también los de Mañana puede ser verdad y Obras maestras del terror. Dos colaboradores del realizador, Juan José Plans y el propio Tébar, estuvieron muy presentes en el desarrollo de esta publicación, en la que destacaban, a modo de complemento irónico, los divertidos versos de un veterano de La Codorniz, Jorge Llopis.

Para los lectores de los sesenta, el nombre de Chicho tenía resonancias muy evidentes, y ello justifica su presencia como prologuista en libros muy difundidos por aquellas fechas, como Los mejores relatos de ciencia ficción (Bruguera, 1967) o Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe (Biblioteca Básica Salvat, 1969).

Por otro lado, la buena acogida de Historias para no dormir dio lugar a nuevas producciones de Radiotelevisión Española que podemos enmarcar dentro del mismo género, como Doce cuentos y una pesadilla (1967), Hora once (1968-1974), Ficciones (1971-1974 y 1981), Crónicas fantásticas (1974), y mi preferida entre todas ellas, El quinto jinete (1975-1976), aparte de algunos telefilmes, entre los cuales destaca, sin duda, La cabina (1972) de Antonio Mercero y José Luis Garci.

En Radio Nacional de España, el incansable Chicho se hizo cargo de Historias para imaginar (1973-1974), una versión radiofónica de Historias para no dormir, con guiones de Plans y Joaquín Amichatis.

Pero el terror es solo una de las facetas de Ibáñez Serrador, y su trayectoria estajanovista iba ampliándose sin freno. Al éxito en festivales de Historia de la frivolidad (1968) le siguió su ascenso como director de programas de RTVE. Sin embargo, las promesas de apertura se vieron defraudadas y eso le animó a presentar su dimisión.

Durante ese periodo como gestor, Chicho comprobó que la censura no iba a desaparecer del medio. A modo de protesta, rodó un mediometraje a partir de una idea de Amichatis, El televisor (1974), en el que mostraba de forma casi rabiosa sus críticas hacia la programación televisiva. Por lo fantástico de su argumento, El televisor suele aparecer bajo la etiqueta de Historias para no dormir. Lo cierto es que se trata de una producción independiente, muy similar, por estilo y ambición, a La cabina.

Tras esa decepción, Chicho vuelve a Argentina y produce Narciso Ibáñez Serrador presenta a Narciso Ibáñez Menta (1974). El título lo dice todo: esta es una serie de nuevas versiones de viejos clásicos. En definitiva, un retorno al pasado, o aún mejor: una apuesta por el autoremake.

Años después, tras obtener un nuevo éxito en el cine ‒¿Quién puede matar a un niño? (1976)‒ y demostrar, temporada tras temporada, que sabe acaparar la audiencia en España con el concurso Un, dos, tres… responda otra vez (1972), Chicho regresa al género del horror con la tercera temporada de Historias para no dormir (1982).

Rodada en color y con mejores rescursos, esta nueva remesa de episodios incluye dos muy destacados, «El caso del Señor Valdemar», con Narciso Ibáñez Menta, Manuel Galiana, Estanis González, José María Caffarel, Inma de Santis y José María Escuer, y «El trapero», protagonizado por Ibáñez Menta, Daniel Dicenta, Amparo Baró, Aurora Redondo y Luisa Fernanda Gaona.

Hojeando la programación de la época, encontramos otro espacio que consolida entre nosotros la familiaridad que Ibáñez Serrador tiene con el miedo y los monstruos. Se trata de Mis terrores favoritos (1981-1982, 1994-1995), presentado por Chicho junto a Luisa Armenteros. Como sucedía en Historias para no dormir, el espacio comenzaba con una presentación dramatizada, rebosante de humor negro, previa en este caso a un largometraje de terror.

En 2005 se puso en marcha el proyecto Películas para no dormir. Nada menos que seis largometrajes, cada uno de ellos dirigido por un cineasta distinto: La habitación del niño (2007), de Álex de la Iglesia, Para entrar a vivir (2007), de Jaume Balagueró, Regreso a Moira (2009), de Mateo Gil, Adivina quién soy (2009), de Enrique Urbizu, y Cuento de Navidad (2009), de Paco Plaza. Solo una de las entregas, La culpa (2009), fue dirigida por Narciso Ibáñez Serrador. Por desgracia, La culpa no colmó las expectativas de un público que ya estaba acostumbrado a otro tipo de miedos.

En 2019, el realizador nos dejó para siempre, pero Historias para no dormir, como debe suceder con los clásicos de la cultura popular, reanudó su andadura dos años después. Este penúltimo relanzamiento, financiado por Amazon Prime Video y RTVE, despega con cuatro episodios, dirigidos por cuatro herederos de Chicho: «La broma», de Rodrigo Cortés, «El doble», de Rodrigo Sorogoyen, «Freddy», de Paco Plaza, y «El asfalto», de Paula Ortiz.

Es casi seguro que al espectador joven de hoy la experiencia de ver las viejas Historias para no dormir no le golpeará con una fuerza comparable a la que sentimos los veteranos. Sin embargo, esos episodios en blanco y negro aún nos descubren un talento formal y una voz narrativa de primera categoría. Precisamente por eso muchos seguimos admirando al Chicho de aquellos años: un profesional inquieto y sorprendente, empeñado en trabajar para un público que tenía dos dedos de frente y sabía apreciar la calidad de lo que veía.

Copyright del artículo © Guzmán Urrero. Reservados todos los derechos.