Si hubiera que resumir aquello en lo que todos coincidimos sobre el cine de aventuras, bastaría con repetir lo que dijo Omar Sharif en Lawrence de Arabia (1962): «Para ciertos hombres, nada está escrito si ellos no lo escriben». Vivir una aventura es, a fin de cuentas, salirse del guion, afrontar un destino que no estaba previsto.

Ahí está la clave: el motivo por el que este tipo de películas nunca dejará de fascinarnos. Virtudes como la valentía, la pasión o la curiosidad se unen aquí a otras experiencias liberadoras, que nos hacen sentir nostalgia de unos tiempos que fueron terribles y también grandiosos.

Sin embargo, pese a su atractivo, es todo un problema fijar los límites de un género como éste. No en vano, en sus márgenes conviven títulos tan heterogéneos como Beau Geste (1934), de William Wellman, El hombre de Río (1964), de Philippe de Broca, El Señor de los Anillos (2001-2003), de Peter Jackson, Las cuatro plumas (2002), de Sekhar Khapur, o Uncharted (2022), de Ruben Fleischer. Es más: cualquier thriller de acción y todas las películas de superhéroes son, por encima de todo, cine de aventuras.

No obstante, aunque la industria contemporánea sigue cultivándolo con un empeño a veces agónico, la edad de oro del género prosperó gracias al blanco y negro y alcanzó su apogeo en Technicolor.

Nosotros, los que no podemos imitar a Quintín Durward, al general Custer o a Ivanhoe, aún podemos recrear sus vidas gracias a un puñado de profesionales del celuloide que supieron identificarse, desde comienzos del siglo XX, con piratas y buscadores de oro, espadachines y exploradores, espías y pioneros.

Sólo así se comprende aún se nos acelere el corazón tras haber visto, una vez más, cintas prodigiosas como La isla del tesoro (Victor Fleming, 1934), Capitanes intrépidos (Victor Fleming, 1937), El hidalgo de los mares (Raoul Walsh, 1951), Los contrabandistas de Moonfleet (Fritz Lang, 1955), La Pimpinela escarlata (Harold Young, 1934), Los tres mosqueteros (George Sidney, 1948) o Scaramouche (George Sidney, 1952).

Ambientes y personajes

El género que nos ocupa surge de una vieja tradición literaria. En su esquema básico se repite un itinerario mítico que va desde las gestas de la antigua caballería hasta la búsqueda de tesoros, pasando por todas aquellas peripecias que popularizó el folletín a lo largo del siglo XIX.

Esa estrecha vinculación con la novela aventurera queda de manifiesto en el gran número de adaptaciones cinematográficas que han ido popularizado los viejos estereotipos del género: los mismos que ya habían destacado en el ámbito literario.

De ahí que gran número de personajes arquetípicos (los mosqueteros, Tarzán, los piratas, etc.) sean, dentro de nuestro imaginario, fruto de la cooperación entre la novela y el cine.

En sus líneas fundamentales, el itinerario de la aventura cinematográfica discurre por paisajes exóticos, coloristas y pintorescos. Dentro de este horizonte ilimitado, lleno de sugerencias simbólicas, el héroe puede medirse (valerosamente, claro) con lo extraordinario, lo peligroso e incluso con lo sobrenatural, cumpliendo así con las normas fijadas desde tiempos antiguos por la mitología y el folklore.

Este ciclo iniciático, que culmina en la apoteosis del paladín de turno ‒sea hombre, mujer o niño‒, ha sido traducido por el cine con rasgos muy estereotipados. Me refiero a ingredientes reiterativos, entre los cuales destacan la búsqueda del idilio romántico, el compromiso moral y el sentido de la justicia, necesariamente premiados a la hora del desenlace (un happy end, a ser posible).

«Fijar las fronteras del cine de aventuras ‒escribe César Santos Fontenla‒ es tarea ardua y problemática. Si se toma la peripecia arriesgada como elemento definidor del género, entonces casi todo el cine de ficción y una buena porción del cine documental pasa a ser cine de aventuras. Un criterio relativamente seguro para caracterizar al género es su exaltación de la moral del esfuerzo y de la acción física, del combate arriesgado del hombre para vencer aquello que se interpone tozudamente entre sus pulsiones y sus objetivo, rasgo común a toda la narración épica. Pero el cine de aventuras se puede también acotar, de un modo lato, gracias a ciertas características y normas que se ofrecen con singular fijeza y persistencia en sus más significativas muestras: una de tales condiciones es la del lugar de la acción, generalmente insólito o pintoresco, como puedan serlo la jungla africana o los desiertos helados de Alaska (…); otro, muy importante, es la razón por la que los personajes se hallan en tan inhóspitos lugares, generalmente a la busca o captura de algo o de alguien, condición que vehicula frecuentemente tanto al tema de la rivalidad como el de la camaradería viril».

Este último detalle, el de la virilidad, ha quedado paulatinamente relatividado gracias a aventureras y mujeres de acción como las que protagonizan Viuda Negra (2021), de Cate Shortland, Atómica (2017), de David Leitch, Memoria letal (1996), de Renny Harlin, Mad Max: Furia en la carretera (2015), de George Miller, Los ángeles de Charlie (2000), de McG, Lara Croft: Tomb Raider (2001), de Simon West, Wonder Woman (2017), de Patty Jenkins, El guerrero rojo (1985), de Richard Fleischer, Tigre y dragón (2000), de Ang Lee, y La mujer pirata (1951), de Jacques Tourneur.

Ya ven que el tiempo no pasa en balde, y que los aventureros van cambiando con el transcurso de los años. Para las nuevas generaciones, como dice Peter Bogdanovich en El director es la estrella, el elemento que más envejece en una cinta es su reparto. «Ya les pueden ofrecer la mejor de las proyecciones posibles del Robin Hood original de 1922, el de Douglas Fairbanks y Allan Dwan; el público de los años noventa querrá ver a Kevin Costner en el papel protagonista, aunque Fairbanks fuera una vez el rey de Estados Unidos y la película un éxito fabuloso, con muchos más espectadores que el de la actualidad y una cobertura periodística no poco ruidosa».

¿Cómo ha ido variando esa caracterización psicológica a lo largo de las décadas? Por ejemplo: mientras los piratas del cine de los años cuarenta perseguían una utopía sin leyes ni prohibiciones, el tratamiento más reciente de estos personajes les proporciona sus buenas dosis de cinismo e incluso una ocasional crueldad que vienen a oscurecer el estereotipo.

Para qué negarlo: la posmodernidad añade a esta mezcla una gota de ironía. De hecho, no faltan hoy los filmes que parodian –incluso con una acidez digna de mejor empeño– las viejas convenciones.

Las máscaras del héroe

El héroe se valora por contraste con su némesis, el villano, y si logra triunfar, suele recibir como premio (aunque no siempre) algo tan deseable como la normalidad. Es decir, una vida dichosa y sin nuevos sobresaltos. En este punto, como dicen los viejos cuentos, la historia termina con un «…Y vivieron felices para siempre».

En el cine clásico, lo habitual es que el paladín aspire a una existencia ordenada, pacífica y familiar. Por el contrario, el villano desea cumplir una fantasía de poder. En todo caso, se trata de ingredientes reiterados por el folletín y bien conocidos por el público al que pretende dirigirse este tipo de producciones.

Como iremos viendo, es raro que, en la actualidad, se produzca una cinta de aventuras que no convine ingredientes de otros géneros, como el thriller o la fantasía. Esto viene de atrás: George Lucas experimentó el mestizaje de géneros y convenciones en La guerra de las galaxias (1977), un producto de ciencia-ficción que –ahí es nada− incorpora ingredientes del cine bélico, la comedia, el cine de samuráis, el western y el cine de capa y espada. Para diseñar su película, Lucas entremezcló elementos argumentales muy heterogéneos y también significativos: el cómic Flash Gordon (1934-1943), de Alex Raymond, las novelas Dune (1965), de Frank Herbert, y La legión del espacio (1934), The Cometeers (1936) y One against the legion (1939), escritas todas ellas por Jack Williamson; y la película La fortaleza escondida (1958), filme de espadachines dirigido por el japonés Akira Kurosawa.

De paso, y para dar un sentido coherente a esta miscelánea, recurrió a un ensayo de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito (1949), que le permitió elaborar toda una mitología, nutrida con muy diversos aportes.

Pese al progresivo descrédito del mito en la sociedad contemporánea, el director estadounidense reivindicó el papel del cine de aventuras como ilustración moderna de los primitivos esquemas mitológicos.

Pero, atención, para que la fórmula defendida por Lucas sea eficaz, el cine de aventuras ha de ambientarse en un ámbito de cierta irrealidad. Así, mientras El halcón del mar (1940), de Michael Curtiz, refleja una piratería estilizada de orientación caballeresca, la credibilidad realista de Grupo salvaje (1969), de Sam Peckinpah, provoca una deriva del género hacia otros derroteros, fascinantes sin duda, pero obviamente oscurecidos por la fatalidad de su creador.

Por razones que a nadie se le escapan –hablamos de épica, ¿o lo habían olvidado?−, el cine inspirado en los relatos bíblicos y en la antigüedad clásica también acabó finalmente convertido en aventura. Tal es la razón de ser de largometrajes como Sansón y Dalila (1949), de Cecil B. De Mille, Tierra de faraones (1955), de Howard Hawks, o Cleopatra (1963), de Joseph L. Mankiewicz. Por regla general, buena parte del llamado género histórico adoptó la misma fórmula, ensanchando aún más los límites de la aventura cinematográfica.

La piedra de toque de este tipo de hazañas se basa en tres pilares: el peligro compartido, la empresa de resultado incierto y la búsqueda de un elemento substancial. Por eso es posible relacionar (a través del mismo género) producciones como Tiburón (1975), de Steven Spielberg, En busca del fuego (1981), de Jean-Jacques Annaud, y El pacto de los lobos (2001), de Christophe Gans.

Por lo demás, una definición tan abierta nos permite incorporar al género de aventuras buena parte del cine bélico, el western y la ciencia-ficción. De ahí que resulte más satisfactorio establecer una tipología exclusivamente a partir de los argumentos, descartando los títulos que se aproximan con mejor resultado a otros géneros y subgéneros. Dejémoslo claro: un elemento común a todo el cine de aventuras, y que resulta indisociable de las novelas por entregas, es la incertidumbre resuelta mediante golpes de efecto.

Esa cadencia que se establece entre las situaciones peligrosas y su resolución –el llamado cliffhanger– explica el ritmo necesario en el género, y de algún modo define su convención más característica. Todo ello queda de manifiesto en producciones como El Conde de Montecristo (1934), de Rowland V. Lee, El retorno de los hermanos corsos (1953), de Ray Nazarro, y David y Catriona (1971), de Delbert Mann. Pero también me parece evidente en títulos atípicos, como El último gran héroe (1993), de John McTiernan, y O Brother! (1999), de Joel Coen, que juegan con la complicidad del espectador para reinventar esa alternancia entre lo tópico y lo imprevisto.

No resulta fácil idear un esquema que ponga en orden este cajón de sastre. Pero hay que atreverse a ello. Así, pues, comenzaremos por distinguir a los héroes y a los villanos del cine, enfrentándoles en un combate singular. De ahí en adelante, nos esperan fabulosos escenarios. Viviremos aventuras en la Arabia de las Mil y Una Noches y en el Extremo Oriente, lucharemos con los casacas rojas en la India y acompañaremos a veteranos exploradores en la jungla. Compartiremos destino con viajeros, náufragos y navegantes. Nos dejaremos llevar por la inventiva del género histórico, que ha de conducirnos hasta la antigüedad clásica y la Edad Media.

Por último, sabremos qué hay que hacer para ser un buen mosquetero en sorprendentes peripecias de capa y espada. También descubriremos el secreto de poderosos hechiceros, y finalmente, como corresponde en una de piratas, seguiremos el mapa de algún tesoro olvidado.

La novela popular y el cine de aventuras

Se ha convertido en un lugar común la mención de la novela folletinesca a la hora de estudiar los productos del cine aventurero. No en vano, las fuentes literarias son muy claras en buena parte del género de nuestros amores. Verbigracia: La Odisea inspiró Las aventuras de Ulises (1969), de Franco Rosi; el ciclo de intrigas de Maurice Leblanc sirvió de argumento a Las aventuras de Arsenio Lupin (1956), de Jacques Becker; y la novela El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, proporcionó la trama de Las aventuras de Edmundo Dantes (1953), de Robert Vernay.

Suma y sigue: la lista parece inagotable y por ello merece cierta atención. Mi primer planteamiento es una obviedad, y es que los guionistas curtidos en este tipo de empresa conocen a los escritores que cultivaron y cultivan la aventura en sus textos. Tal es el caso de Mark Twain, inspirador de largometrajes tan semejantes entre sí como Las aventuras de Tom Sawyer (1930), de John Cromwell, Las aventuras de Tom Sawyer (1938), de Norman Taurog, y Las aventuras de Huckleberry Finn (1993), de Stephen Sommers. En otras ocasiones, la reiteración de un mismo argumento literario propicia muy distintas interpretaciones: por ejemplo, mientras que Las aventuras del barón Munchausen (1943), de Josef Von Baky, se encaminó por los cauces del relato galante y maravilloso, la versión de 1988, dirigida por Terry Gilliam alternó ingredientes de verosimilitud, delirio e impostura, favoreciendo una cooperación activa por parte del espectador.

Más allá de posibles interpretaciones, la identidad del género se torna vuelve en aquellas producciones inspiradas en los clásicos de la novela de aventuras. Así, Las aventuras de Quintin Durward (1955), de Richard Thorpe, y el libro homónimo de Walter Scott, funcionan como paradigma de ese proceso. Lo mismo sucede con el folletín norteamericano de aventuras (la llamada pulp fiction), origen de numerosas adaptaciones que han cimentado el estereotipo del héroe aventurero, singularmente en el cine de episodios (las llamadas películas por jornadas o seriales).

Uno de los paladines del pulp, Bulldog Drummond, fue interpretado por Ronald Colman en Un aventurero audaz (1934), de Roy del Ruth. Ni que decir tiene que otras creaciones procedentes del pulp, como Conan y La Sombra, también fueron adaptados al cine. (1934). En la misma dirección, el personaje Doc Savage inspiró El hombre de bronce (1975), de Michael Anderson.

Desde una perspectiva irónica, el pulp sirvió como fuente de inspiración de Steven Spielberg y George Lucas a la hora de diseñar la figura de Indiana Jones, el arqueólogo protagonista de En busca del Arca Perdida (1981), Indiana Jones y el Templo Maldito (1984) e Indiana Jones y la última cruzada (1989).

En su etapa de apogeo, entre las décadas de los diez y los treinta del siglo XX, el pulp reinterpretó los modelos del folletín del XIX y proporcionó una galería de héroes que pasaron muy pronto al cine y al cómic. Uno de los autores más renombrados de esta modalidad literaria, Edgar Rice Burroughs, fue el creador de Tarzán, el rey de la selva, origen de cintas de enorme éxito como Tarzan of the apes (1918), de Scott Sidney, The romance of Tarzan (1918), de Wilfred Lucas, The return of Tarzan (1920), de Harry Revier, The adventures of Tarzan (1922), de Robert F. Hill, y Tarzan and the golden lion (1927), de J.P. MacGowan.

En paralelo a este interés del cine de Hollywood por el pulp norteamericano, hay dos autores europeos, Emilio Salgari y Julio Verne, que han proporcionado numerosos argumentos al género, confirmando de ese modo los vínculos de éste con la literatura. En el caso de Verne, hay relación muy temprana con el cinematógrafo, como lo demuestran Viaje a la Luna (1902), de Georges Méliès, Viaje al fondo de la Tierra (1908), de Segundo de Chomón, Miguel Strogoff (1910), de J. Searle Dawley, Les enfants du Capitain Grant (1912), de Henri Rusell, Miguel Strogoff (1914), de John Ince, y Twenty thousand leagues under the sea (1916), de Stuart Paton, todos ellos clásicos del cine de aventuras del período mudo. (1902).

El cine posterior también recogió el espíritu inquieto y especulador de Verne en largometrajes como El correo del Zar (1935), de Richard Eichberg, Veinte mil leguas de viaje submarino (1954), de Richard Fleischer, La vuelta al mundo en ochenta días (1956), de Michael Anderson, Viaje al centro de la Tierra (1959), de Henry Levin, La isla misteriosa (1961), de Cy Enfield, El amo del mundo (1961), de William Witney, Cinco semanas en globo (1962), de Irwin Allen, Los hijos del Capitán Grant (1962), de Robert Stevenson, y Las tribulaciones de un chino en China (1965), de Philippe de Broca.

Todo lo cual me lleva a una primera conclusión que tomo prestada de Umberto Eco. Seguramente por su eficacia prototípica, los patrones narrativos de la literatura popular son los más idóneos para su traslado al séptimo arte. Me refiero a esos clichés que, de camino, siguen recordándonos lo mucho que el ser humano necesita la épica. Y créanme, eso aún es válido incluso en los tiempos que corren.

Héroes de cine

Que nadie se llame a engaño: la jerarquía temática del género exige la presencia de un héroe o una heroína. Desde luego, esta imposición queda formulada en figuras mitológicas, pero también en otras mucho más heterodoxas, como sucede con el personaje que interpretó Stewart Granger en Los contrabandistas de Moonfleet (1955), de Fritz Lang.

En este nivel, los héroes a veces quedan resaltados por la presencia de un doble de psicología opuesta. Dos cintas que cumplen ese patrón me vienen al recuerdo: Historia de dos ciudades (1935), de Jack Conway, e Historia de dos ciudades (1958), de Ralph Thomas, inspiradas ambas por la novela homónima de Charles Dickens. Esa tipología duplicada y contrapuesta también fue muy útil para el novelista Anthony Hope, cuya creación más conocida se tradujo al cine al cine en El prisionero de Zenda (1937), de John Cromwell. (Tampoco me olvido de la prodigiosa versión que en 1952 nos regaló Richard Thorpe, pero si me extiendo en su glosa, tendré que mencionar algún infumable remake).

Este juego duplicador puede concentrarse en un solo individuo. No es casual que la doble personalidad sea una cualidad de numerosos héroes. Ya saben, de ésos que fingen una vida mediocre para enmascarar sus actos de valentía. Aquí cabe recordar al personaje interpretado por Leslie Howard en La Pimpinela Escarlata (1934), de Harold Young, filme inspirado por las novelas de la Baronesa de Orczy; y también al héroe de doble identidad a quien Daniel Auteil encarnó en ¡En guardia! (1998), de Philippe de Broca, ideado a partir de la novela El caballero de Lagardere, de Paul Fèval.

La dimensión heroica de este modelo suele caracterizarse mediante el uso de máscara, como sucede en El caballero enmascarado (1963), de Umberto Lenzi, y en el serial El hombre enmascarado (1943-1944), de “Breezy” Reeves Eason. Criaturas como Batman, Spiderman, Superman, La Sombra y El Zorro adoptan igual tipología, y bajo enseñas como DC o Marvel, forman una familia esencial en la cultura contemporánea.

Muchas veces el héroe se ve implicado en el rastreo de un tesoro, que viene a simbolizar el cumplimiento de su proceso de iniciación. Este tipo de argumentos permiten centrar la búsqueda en un elemento material, como ocurre en El secreto de los incas (1954), de Jerry Hopper, y en la ya mencionada El hombre de Río (1964), de Philippe de Broca.

También es posible que dicha estrategia de búsqueda se centre en liberarse del cautiverio, como sucede en La gran evasión (1963), de John Sturges, y en Evasión o victoria (1981), de John Huston. Incluso es frecuente que el objetivo sea la liberación de otra persona, como ocurre en El maquinista de la general (1926), de Buster Keaton y Clyde Bruckman, o en Rescate en el Mar del Norte (1980), de Andrew V. MacLaglen.

Aunque manida, esa idea de la liberación procede de las narraciones folklóricas donde el paladín debía efectuar un rescate, por lo general dominando a un monstruo por las armas y con astucia. Comúnmente, ese tipo de criatura suele identificarse con un dragón (véase El dragón del lago de fuego, 1981, de Matthew Robbins). No obstante, el cine ha diversificado las posibilidades de tan feroz oponente, convirtiendo al dragón en los dinosaurios de El mundo perdido (1925), de Harry Hoyt, y Parque Jurásico (1993), de Steven Spielberg; en el escualo gigante de Tiburón (1975), también de Spielberg; en el androide cibernético de Terminator (1984), de James Cameron; o en la tribu semihumana de El guerrero nº 13 (1999), de John McTiernan.

Otro de los tópicos de este tipo de productos es el viaje a un mundo perdido (una isla, una cueva, un valle ignoto) que resume todas las esencias de la hazaña. Así sucede en largometrajes como En el corazón de la tierra (1976), de Kevin Connor, El mundo perdido (1960), de Irwin Allen, y Horizontes perdidos (1937), de Frank Capra.

En el cine de aventuras, es frecuente la identificación entre actor y personaje. Buen ejemplo de ello es Douglas Fairbanks, modelo del americano dinámico y emprendedor. En su época, y gracias a excelentes campañas de publicidad, muchos confundían al intérprete con sus papeles en Los tres mosqueteros (1921), Robín de los Bosques (1922), El ladrón de Bagdad (1924), El hijo del Zorro (1925) y El pirata negro (1926).

De acuerdo con una estrategia calculada por los estudios de Hollywood, ese mismo vínculo entre actor y tipología aventurera se dio con Errol Flynn, Gregory Peck y John Wayne, y se da hoy con Tom Cruise.

La reiteración, por descontado, no sólo atañe a los intérpretes. A través de la repetición, un personaje como James Bond ha resistido el paso del tiempo desde que llegó al cine con Agente 007 contra el Dr. No (1962), de Terence Young. De igual modo, el hercúleo Maciste, tras aparecer en diversos filmes de época durante el período mudo, pasó a convertirse en protagonista habitual del llamado peplum (cine ambientado en la antigüedad grecolatina), a través de títulos como Maciste el coloso (1961) y Maciste el invencible (1961), ambas de Antonio Leonviola, Maciste all’inferno (1962), de Ricardo Fredda, Maciste contro lo Sceicco (1962), de Domenico Paolella y Alberto Manca, y Maciste contra los monstruos (1962), de Guido Malatesta.

Con todo, este recorrido por el mundo de los héroes conduce a una sugerente idea, y es que a todo caballero (o dama con arrestos) le corresponde un adversario arquetípico.

Villanos de cine

Son inimaginables un folletín, un bestseller convencional o un largometraje popular en los que no se establezcan dilemas morales. En obras narrativas de gran consumo, la oposición de caracteres y valores queda definida en el enfrentamiento entre el héroe y su contrario: el villano.

Por lo común, los personajes malvados del cine de aventuras explican la dialéctica social y política del momento. Así, en numerosas ocasiones el villano fue un aristócrata sofisticado y poderoso, como Ruperto de Henzau (James Mason) en El prisionero de Zenda (1952), de Richard Thorpe, o el espadachín español encarnado por Basil Rathbone en El capitán Blood (1935), de Michael Curtiz.

Por regla general, se trata de personajes inteligentes, a veces incluso con grandes conocimientos científicos (los mad doctors del cine de antaño). Todos estos recursos tienen por origen la literatura folletinesca, y vienen a encarnar en el malvado altas cualidades de las que suele carecer el espectador o lector. Curiosamente, este último valora en el héroe su desprecio del peligro y su ingenio del mismo modo que rechaza la altanería del villano, quien, a pesar de su riqueza e inteligencia, está destinado al fracaso. En cierto modo, podemos creer que el bueno cae bien por carecer de los méritos de su oponente. Méritos que, como la valentía, no dependen de la fortuna económica o del esfuerzo académico.

La xenofobia es otro ingrediente muy habitual en este tipo de relatos. En Tarzan of the apes (1918), de Scott Sydney, el superhombre anglosajón se enfrenta a unos feroces árabes, traficantes de esclavos. En otras ocasiones, Tarzán lucha contra guerreros africanos o cazadores centroeuropeos, siempre de acuerdo con la circunstancia socio-política de turno. Lo fácil, en estos casos, es caer en la metonimia: la parte (el rasgo étnico) por el todo (la catadura moral).

Seguro que ya se lo imaginan: como expresión de pasiones colectivas, el cine de aventuras revela íntimas contradicciones de la sociedad, como el racismo o el machismo.

Por esta línea, buena parte de los villanos más memorables ha estado relacionada con Oriente. Imposible no pensar en el viejo estereotipo del peligro amarillo, reiterado de diversas maneras desde el nacimiento del cinematógrafo. Dentro de este marco, el personaje más conocido es una creación del escritor Sax Rohmer (1893-1959). Me refiero al malvado mandarín Fu-Manchú, quien ha tenido continuidad hasta nuestros días gracias a películas como The Mystery of Dr. Fu-Manchu (1923), de A. E. Coleby; The Misterious Dr. Fu-Manchu (1929) y La expiación de Fu-Manchú (1930), ambas de Rowland V. Lee; y La máscara de Fu-Manchú (1932), de Charles Brabin (Las cintas que Jesús Franco dedicó al personaje refuerzan la misma idea).

Semejante a Fu-Manchú es Shiwan-Khan, el villano oriental que se enfrenta al héroe en La Sombra (1994), de Russell Mulcahy. Por cierto, vale la pena recordar que dicho filme halla su inspiración en la popular serie de novelas de Walter Gibson y en las películas que sobre el mencionado héroe produjeron las compañías Grand National (1937), Columbia (1940) y Republic (1958).

Pese a que los medios de comunicación han servido en los últimos tiempos nueva información a los espectadores anglosajones sobre la actividad de grupos como la yakuza, los creadores cinematográficos persisten en el deseo de mantener una caracterización más enigmática, teñida del misterio nostálgico de aquellas siniestras corporaciones asiáticas que poblaban algunos episodios publicados en revistas pulp como Detective Tales (1922) o Weird Tales (1923). Así, se insiste en la representación de ceremonias iniciáticas y sangrientos rituales, e incluso se combinan estos detalles con códigos de honor extraídos de un hipotético Medievo asiático o con hechicerías abiertamente imaginarias.

El villano funciona como eje de una catarsis: la que experimenta la audiencia cuando, en la tenuidad de la sala de proyección, pone en juego sus temores y sus prejuicios.

La aventura de la historia

El cine de tema histórico siempre es una ilusión retrospectiva, que recrea o idealiza el pasado con determinada intención, ligada a valores coyunturales.

Por una cuestión de fechas, Destino Tokio (1943), de Delmer Daves, con su exaltada perspectiva de la Segunda Guerra Mundial, sería un buen documento histórico sobre la propaganda en ese periodo, pero no cine histórico como tal. En contraste, eso es algo que sí puede decirse de La batalla de Midway (1976), de Jack Smight, pese a su parcialidad con respecto a los hechos.

El género histórico, por consiguiente, depende de la distancia en el tiempo, y ése es casi el único factor que lo distingue, pues, a decir verdad, cabe plantearlo con elementos de comedia, melodrama, tragedia, aventura y, en suma, con todo el repertorio dramático válido en ese viejo arte que llamamos cine.

Conocemos el biopic, o cine biográfico. Existe también el peplum, que por su idealización muchas veces fantasiosa del pasado tiene tanto de cine histórico como de mitología. Y no ha de faltar en nuestro catálogo el cine de capa y espada, que plantea aventuras situadas en los siglos XVI, XVII y XVIII, donde se mezclan el honor y el romanticismo.

Como luego veremos, este subgénero tiene a su vez derivaciones locales, como el cinéma genre mousquetaire de los franceses y el chambara, peculiar del cine histórico japonés, allí denominado jidaigeki.

El cine histórico puede imaginar un pasado improbable, cuyas convenciones son intercambiables con el cine de aventuras (pienso en Genghis Khan, 1965, de Henry Levin), y también puede recurrir a una reinterpretación interesada de ese pasado para comunicar cierta ideología. Puede utilizar figuras históricas para narrar absorbentes aventuras (El viento y el león, 1975, de John Milius) e incluso pretende tomar la historia como disculpa en una insólita combinación de géneros, caso de El valle de los maoríes (1954), de Ken Annakin.

Desde luego, el juego de pasiones y enfrentamientos que sugiere la narración histórica proporciona una imagen concreta y determinante del pasado. Así, numerosos espectadores recibieron la impresión estética de las sagas escandinavas y germánicas a través de filmes como Los nibelungos (1924), de Fritz Lang. En la misma línea, las luchas en la Escocia del siglo XVIII fueron convertidas en literatura por Walter Scott, y luego adaptadas y decisivamente popularizadas a través de producciones cinematográficas como Rob Roy (1954), de Harold French, y Rob Roy (1995), de Michael Caton Jones. Por decirlo con otras palabras, hoy vemos al general Custer con el rostro de Errol Flynn, y esa traducción artística contamina nuestra perspectiva real del personaje.

Obviamente, esa imagen fílmica de la historia es mucho más contundente y eficaz que la suministrada por los propios historiadores, a tal extremo que numerosas inconsistencias y supercherías han ido perpetuándose por efecto del celuloide. En este sentido, sobresale el hecho de que casi todo el cine histórico sea catalogable dentro del género de aventuras. De igual forma, el mestizaje de géneros dificulta la distinción entre cine histórico y bélico, o entre cierto tipo de western y el cine histórico (¿Se hacen cargo del embrollo en el que nos hemos metido?).

La clasificación de estas líneas temáticas tiende a realizarse por descarte. Por ejemplo, el cine de aventuras ambientado en los Estados Unidos en la etapa colonial, antes de la expansión hacia el Oeste, entra de lleno en el género de la aventura, si bien suele denominarse pre-western, estableciendo así un subgénero que antecede al cine del Oeste propiamente dicho. Dentro de este marco se incluyen filmes como Paso al Noroeste (1940), de King Vidor, El último mohicano (1920), de Clarence Brown y Maurice Tourneur, y las posteriores versiones de la novela homónima de Fenimore Cooper: El último mohicano (1936), de George B. Seitz, la adaptación de 1965, de Harald Reinl, y la dirigida en 1992 por Michael Mann.

Siguiendo una línea arborescente, el cine histórico que reproduce la antigüedad clásica, la Edad Media y los siglos en que medían su destreza los espadachines. Gracias al mismo efecto, podemos reinventar un tiempo pasado en el que se armaban de valor magos, piratas o navegantes. Y qué decir de los viajeros nacidos en épocas en las que aún era posible descubrir lo desconocido. Peregrinos de un mundo narrativo donde la geografía se mixtifica, y Arabia se filtra a través de las Mil y una noches, África une su destino al de los cazadores blancos, la India se colorea de esplendor colonial y el Extremo Oriente adquiere los tonos de la seda y el jade.

Aventuras en la antigüedad clásica

El cine de aventuras ambientado en la Roma y la Grecia clásicas tiende a englobarse bajo el rótulo del peplum, o cine de romanos. Con todo, cabría fijar cuatro series temáticas principales, cada una con su particular ciclo de argumentos, convenciones y estereotipos.

La primera serie, de raíz fantástica, queda vinculada a la mitología helénica, y en ella se incluyen títulos como Ulises (1954), de Mario Camerini, Helena de Troya (1955), de Robert Wise, Hércules (1957), de Pietro Francisci, y Jasón y los argonautas (1963), de Don Chaffey. Cintas que, por vía natural, son el antecedente de superproducciones como 300 (2006), de Zack Snyder.

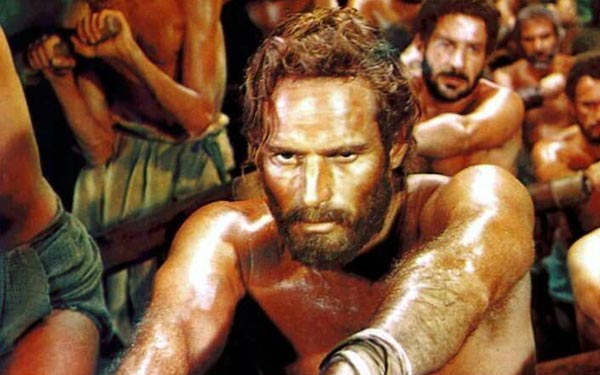

La segunda serie es aquella que desarrolla sus ficciones, por fantasionas que estas sean, a partir de situaciones más o menos probadas por los historiadores, como sucede en La caída del Imperio Romano (1964), de Anthony Mann, Espartaco (1960), de Stanley Kubrick, y Gladiator (2000), de Ridley Scott. (Entiéndase bien que dichas cintas son toralmente ficticias, pero parten de personajes o situaciones reales).

En el caso de la tercera serie, la definición genérica es más compleja, pues se trata de producciones de corte religioso. En este caso, destacan títulos como Ben Hur (1925), de Fred Niblo, Fabiola (1949), de Alessandro Blasetti, ¿Quo Vadis? (1951), de Mervyn LeRoy, y Ben Hur (1959), de William Wyler.

La cuarta serie argumental se ubica en un periodo clave: las luchas de los bárbaros contra un Imperio ya en decadencia. Películas como Attila, flagello di Dio (1918), de Febo Mari, y Atila, rey de los hunos (1954), de Douglas Sirk, ofrecen una buena muestra de estos contenidos.

Aventuras medievales

La Edad Media ha sido frecuentemente recreada –aún mejor: reinventada− por el cine de aventuras. Sin duda, el Medievo cinematográfico no varía mucho sus rasgos formales: se trata de un universo de castillos, bellas damas y solemnes caballeros ejercitados en las artes del combate. Ese tipo de campeón es el héroe carismático, y la oposición dramática se establece entre él y el villano (un bárbaro, un paladín renegado o un señor feudal indigno). Rasgo característico del héroe es su fidelidad a las normas de su orden (honor, virtud cortesana y arrojo en la batalla), lo cual hace de él un personaje arquetípico de la literatura caballeresca, luego deformada por la novela romántica y el folletín.

Al igual que sucede en los largometrajes de ambientación grecorromana, la aventura medieval ha merecido una serie de tópicos cinematográficos tan eficaces como reiterados.

Por ejemplo, el pueblo vikingo ha sido representado con una fiereza característica. Así se advierte en producciones como Viking women and the sea serpent (1957), de Roger Corman, Los vikingos (1958), de Richard Fleischer, Alfredo el Grande (1969), de Clive Donner, y El hombre del norte (2022), de Robert Egger.

En casi todas ellas, se soslaya la faceta más sofisticada de aquella cultura nórdica (me refiero a su arte y a su literatura) y se insiste en el tópico del yelmo cornudo y el hacha de doble filo.

Las obligaciones feudales conforman otro estereotipo habitual, que vemos subrayado de un modo realista, como sucede en Alexander Nevsky (1938), de Sergei M. Eisenstein, El señor de la guerra (1965), de Richard Fleischer, o adecuado a la fantasía de filmes como La rosa negra (1950), de Henry Hathaway, y El halcón y la flecha (1950), de Jacques Tourneur.

Por su parte, las Cruzadas se han convertido en un fenómeno adecuado para muy diversas peripecias caballerescas. Así queda expuesto en largometrajes como Las cruzadas (1935), de Cecil B. De Mille, El talismán (1954), de David Butler, y Lionheart (1987), de Franklin J. Schaffner. En estos casos, las fuentes históricas suelen desdeñarse casi por completo.

Algo semejante sucede en aquellos títulos inspirados en la literatura. En todo caso, podemos oponer El Cid (1961), de Anthony Mann, que incorporaba elementos del anónimo Cantar del Mío Cid, a Beowulf (1999), de Graham Baker, que desmontó el poema anglosajón del mismo nombre hasta hacerlo casi irreconocible. Más fiel al original, Ivanhoe (1952), de Richard Thorpe, fue una correcta adaptación de la novela homónima de Walter Scott.

Esas libertades a la hora de reconstruir el pasado comienzan por un necesario anacronismo: los héroes medievales del cine han de ser comprendidos por la audiencia actual, y por ello su mentalidad es plenamente contemporánea. Por ejemplo, en Braveheart (1995), de Mel Gibson, un caudillo escocés del siglo XIII, William Wallace, defiende valores políticos (la libertad, el derecho a la representación popular) más propios de la Revolución Francesa. En el mismo sentido, Lady Halcón (1985), de Richard Donner, incluye un romanticismo sublimado y muy actual, equiparable al de otros romances imposibles del cine contemporáneo.

Condensando episodios muy distantes en el tiempo, el Medievo cinematográfico tiene su principal fuente dramática en los hechos del rey Arturo y los nobles caballeros de la Mesa Redonda. En este apartado vienen al caso cintas como Parsifal (1904), de Edwin S. Porter, The Grail (1917), de Alan Crosland, Adventures of Sir Galahad (1950), de Spencer G. Bennet, Los caballeros del rey Arturo (1953), de Richard Thorpe, El caballero negro (1954), de Tay Garnett, Tristán e Isolda (1979), de Tom Donovan, Excalibur (1981), de John Boorman, y El primer caballero (1995), de Jerry Zucker.

Dicho inventario acoge asimismo producciones heterodoxas, como Un yanqui en la corte del Rey Arturo (1931), de David Butler, cuyo guión se inspiró en la novela de Mark Twain; y El príncipe Valiente (1954), de Henry Hathaway, según el cómic homónimo de Harold Foster. Actualizando el mito artúrico, producciones como Los caballeros de la moto (1981), de George A. Romero, y El rey pescador (1991), de Terry Gilliam, exploran la validez contemporánea del tópico caballeresco.

Personajes como Juana de Arco, la Doncella de Orleans, también han sido inmortalizados por diversos cineastas (Carl T. Dreyer lo hizo en 1928, Cecil B. De Mille en 1916, Victor Fleming en 1948 y Luc Besson en 1999).

A diferencia de Juana, cuya existencia histórica está probada, Robin Hood es otro personaje arquetípico de clara raíz legendaria, que concilia los clichés de la caballería con cierto encanto picaresco. Su modernidad es evidente: este paladín, convertido en bandido generoso, lidera un movimiento de resistencia colectiva en el bosque de Sherwood, y para ello emplea tácticas de guerrilla. Para nuestro disfrute, las posibilidades de una peripecia semejante han sido probadas en la gran pantalla a través de títulos como Robin Hood (1922), de Allan Dwan, Las aventuras de Robin Hood (1938), de Michael Curtiz:, Robin y Marian (1972), de Richard Lester, Robin Hood (1973), de Wolfgang Reitherman, Robin Hood, príncipe de los ladrones (1991), de Kevin Reynolds, y Robin Hood. Forajido, héroe, leyenda (2018), de Otto Bathurst.

Proyectada en la Edad Media, esta visión épica de la lucha entre el bien y el mal también ha seducido a cineastas europeos. Pero ni El caballero de la banda negra (1956), de Sergio Grieco, ni El valle de las espadas (1962), de Javier Setó, alcanzan a tener el encanto de cintas como las que acabo de mecionar.

Hechiceros, bárbaros y reinos mágicos

Las novelas y relatos de la pulp fiction fueron el vehículo de tramas en las que se idealizaba la idea de un Oriente misterioso, donde aún existían hechiceros, yoguis y maestros de las artes mágicas. Este tropo literario era, al menos en parte, una derivación de las ideas propagadas en las postrimerías del XIX por teósofos y otros defensores del budismo esotérico. Al fin y al cabo, fueron ellos quienes vinieron a revivir, con misticismo trasnochado, un concepto de Asia como tierra de maravillas y escenario de sortilegios.

El cliché era tan excesivo que no sorprenden las parodias: Golpe en la Pequeña China (1986), obra de uno de los cineastas más representativos del cine de horror, John Carpenter, situaba a los protagonistas en el Chinatown subterráneo, donde se desarrollaba un enfrentamiento mágico entre las fuerzas del bien y del mal. La hechicería oriental, en este caso, incluía guiños a la platea.

Relacionando ese tipo de ingredientes mágicos con el folletín de capa y espada y con las mitologías nórdicas, surgieron a comienzos del siglo XX dos variantes de la aventura con una larga vida en la literatura y el cine.

Eran dos subgéneros diferentes, aunque estructuralmente permanecieron relacionados. Los llamamos espada y brujería (Sword and Sorcery) y fantasía heroica (Heroic Fantasy). Aunque ambos tienen parecidas fuentes de inspiración, el tratamiento argumental es diverso. Cabría identificar al primero con la corriente establecida por Robert E. Howard, el creador de personajes como Conan y Kull de Valusia, y los escritores que siguieron su estela, como Lin Carter, L. Sprague De Camp o Fritz Leiber. Por consiguiente, el subgénero de espada y brujería se encuadraría en ambientes primitivos, anteriores a la caída de la Atlántida, habitados por guerreros poderosos y muchas veces brutales, magos perversos y monstruos de diversa índole.

El matiz que diferencia a la fantasía heroica es que su raíz es básicamente mitológica, en la línea marcada por su máximo representante, J.R.R. Tolkien. En la fantasía heroica cabe la evocación poética e incluso erudita de civilizaciones olvidadas. En cierto modo, este subgénero devuelve a la moderna literatura las tramas de los cuentos de hadas y, sobre todo, las de los ciclos mitológicos celtas y anglosajones.

El panorama contemporáneo de narradores ha simplificado aún más los términos de esa diferencia, con cultivadores de la fantasía heroica como Nancy Springer, que combina la novela romántica convencional con los relatos mágicos, o seguidores de la espada y brujería tan intensos como Jeffrey Lord o Robert Moore Williams. No obstante, ambos subgéneros siguen confundiéndose en la literatura, el cómic y el cine, y en muchos casos su solapamiento es tal que no cabe distinción alguna.

Dentro de la llamada espada y brujería, las películas más representativas son Conan el bárbaro (1982), de John Milius, El guerrero rojo (1985) y Conan el destructor (1984), ambas de Richard Fleischer. Inspiradas todas ellas en relatos escritos por Howard, su éxito se prolongó en una larga sucesión de obras menores (e incluso ínfimas). A saber: El Señor de las Bestias (1981), de Don Coscarelli, Cromwell, el rey de los bárbaros (1981), de Albert Pyun, Ator el poderoso (1982), de Joe D’Amato, La espada salvaje de Krotar (1982), de Michael Lemick, y Gunan, el guerrero (1982), de Francesco Prosperi.

En clave cinematográfica, la fantasía heroica engloba las dos versiones de la novela de Tolkien: la estadounidense El Señor de los Anillos (1978), de Ralph Bakshi, y la neozelandesa El Señor de los Anillos (2001), de Peter Jackson, y asimismo producciones tan atractivas como Cristal oscuro (1982), de Frank Oz y Jim Henson, Taron y el caldero mágico (1985), de Ted Berman y Rick Rich, Willow (1988), de Ron Howard, y Legend (1985), de Ridley Scott.

Otra muestra popular de esta variante cinematográfica se nos muestra en la saga iniciada con Los inmortales (1985), de Russell Mulcahy. En este filme y en su continuación, Los inmortales II: El desafío (1991), el maestro del protagonista, el inmortal Connor McLeod (Christopher Lambert), es otro caballero inmortal, pero moldeado bajo el troquel de Dumas: Juan Ramírez Sánchez-Villalobos (Sean Connery), espadero mayor de Carlos I. Paradojas del pastiche: la originalidad se disuelve y el juego de la ficción se convierte en una recombinación de viejos modelos.

El cine de capa y espada

Reconozcámoslo, aquí la novedad es improbable. Caben pocas originalidades, y lo que es mejor, nadie las espera, porque la diversión está asegurada. Como su propio nombre indica, el cine de espadachines tiene como elemento primordial el duelo con florete, sable o espada. Desde el punto de vista histórico, este subgénero suele ambientarse en los siglos XVII y XVIII, y sus modelos literarios más conocidos son Los tres mosqueteros, de Alejandro Dumas, y El jorobado o El caballero de Lagardere, de Paul Fèval. De ahí que los espadachines cinematográficos luzcan las mismas cualidades que sus antecedentes folletinescos: ingenio, gusto por la aventura, lealtad, intuición picaresca, galantería y pasión romántica.

La primera versión de la novela Los tres mosqueteros fue dirigida en 1922 por el humorista Max Linder. En 1939 estrenó su adaptación Allan Dwan, y en 1948 hizo lo propio George Sidney. En la estela de la versión franco-italiana de 1962, dirigida por Bernard Borderie, Richard Lester realizó Los tres mosqueteros (1973). Entre las traslaciones posteriores figura una entrega destinada al público adolescente (1993), obra de Stephen Herek, y una superproducción francesa rodada en 2022 por Martin Bourboulon.

Dentro del mismo linaje temático, hallamos una cinta protagonizada por Gérard Philippe, Fanfan el invencible (1952), de Christian-Jacque. A partir de la novela homónima de Rafael Sabatini, llegaron a las pantallas Scaramouche (1923), de Rex Ingram, y Scaramouche (1952), de George Sidney. Por su parte, El capitán (1960), de André Hunebelle, y El halcón de Castilla (1965), de José María Elorrieta, ambientaron el modelo del espadachín en Francia y España, respectivamente.

Una pieza poco divulgada, El capitán intrépido (1963), de Mario Caiano −protagonizada por Sean Flynn, hijo del gran Errol−, centraba su peripecia en el México virreinal. Como ya saben los cinéfilos, éste es el área de actividades de El Zorro, otro de los personajes más populares de dicho subgénero.

Este enmascarado californiano fue creado por Johnston McCulley, quien publicó en 1919 el folletín The Curse of Capistrano, editado en la revista All Story Weekly Magazine a lo largo de cinco entregas. Douglas Fairbanks dio vida al justiciero de doble vida en La marca del Zorro (1920), de Fred Niblo. Con posterioridad, las andanzas de dicha figura fueron narradas en títulos como El signo del Zorro (1940), de Rouben Mamoulian, El Zorro (1975), de Duccio Tessari, y La máscara del Zorro (1998), de Martin Campbell.

Apelando a la caballerosidad y sentido moral del espadachín, el cine japonés también ha aportado su versión del subgénero. Me refiero al chambara, donde el hombre de armas se convierte en héroe estoico, valiente, y en ocasiones, incluso ambiguo. Corresponden a esta categoría largometrajes como Samurai (1965), de Kihachi Okamoto, Yojimbo (1961), de Akira Kurosawa, y La venganza de los cuarenta y siete samuráis (1941), de Kenji Mizoguchi. El cine chino, también rico en cintas con guerreros, ha prolongado su interés por este modelo desde hace décadas, gracias a producciones tan ambiciosas como Tigre y dragón (2000), de Ang Lee, o Acantilado rojo (2009), de John Woo.

Una de piratas

Felizmente, las leyes básicas del cine de capa y espada reaparecen en el llamado cine de piratas, pero con un ingrediente añadido: el sentido utópico de libertad. Siguiendo los tópicos (falsos) de la Leyenda Negra, la piratería se enfrenta al poderío español y busca fabulosos tesoros ocultos.

La piratería ha sido retratada por el cine a través de títulos como Piratas del Mar Caribe (1942), de Cecil B. De Mille, El Cisne Negro (1942), de Henry King, El capitán Kidd (1945), de Rowland V. Lee, El pirata Barba Negra (1952), de Raoul Walsh, La isla de los corsarios (1952), de George Sherman, El pirata de los siete mares (1953), de Sidney Salkow, y Los bucaneros (1958), de Anthony Quinn. Desde un ángulo más próximo a la comedia de acción, se suma a ese inventario la saga Piratas del Caribe, iniciada por Gore Bervinski en 2003.

El subgénero cuenta con otras variantes humorísticas, como La princesa y el pirata (1944), de David Butler, o El temible burlón (1952), de Robert Siodmak. Por lo demás, estos relatos de acoso y abordaje disponen de obvios antecedentes literarios. Así, Alejandro Dumas fue el inspirador de El tulipán negro (1964), de Christian-Jacque, y Rafael Sabatini creó los argumentos de Bandera pirata (1952), de Ralph Murphy, y El Capitán Blood (1935), de Casey Robinson.

Por lo demás, el escritor que más ha influido en la leyenda de la piratería es Robert Louis Stevenson, cuya novela La isla del tesoro aportó uno de los personajes paradigmáticos de esta corriente argumental: el viejo pirata John Silver el Largo. Lon Chaney dio vida a esta figura en 1920, a las órdenes de Maurice Tourneur; Wallace Beery lo interpretó en 1934, bajo la dirección de Victor Fleming; Orson Welles hizo el mismo papel en 1972, dirigido por Andrew White; Charlton Heston cumplió ese cometido en 1989, en la versión de Fraser T. Heston; y Tim Curry fue John Silver en la modélica adaptación infantil Los Teleñecos en la Isla del Tesoro (1996), de Brian Henson.

A partir de la década de los setenta, la imagen cinematográfica de la piratería perdió entidad, y derivó exclusivamente de una lectura nostálgica, ajena a la frescura de las viejas producciones. En esta línea se inscribieron El corsario escarlata (1976), de James Goldstone, Piratas (1986), de Roman Polanski, Los piratas de las islas salvajes (1983), de Ferdinand Fairfax, y La isla de las cabezas cortadas (1995), de Renny Harlin.

Con la complicidad del público infantil, el pirata se convirtió en un villano de cuento de hadas, propio de aventuras como Los goonies (1985), de Richard Donner, y Hook, el capitán Garfio (1991), de Steven Spielberg. Sólo La princesa prometida (1987), de Rob Reiner, intentó recuperar la dimensión legendaria de estas figuras.

El cine hispano-italiano ha tratado con cierta frecuencia el mismo asunto. Así lo comprobamos en El pirata negro (1961), de Mario Costa, Los corsarios (1970), de Ferdinando Baldi, y El corsario (1971), de Antonio Mollica.

Sin duda, han sido las creaciones literarias de Emilio Salgari las más poderosas en este ámbito. En ellas se inspiran cintas como Sandokán (1964) y Los piratas de Malasia (1966), ambas de Umberto Lenzi, la teleserie Sandokán, el tigre de la Malasia (1975), de Sergio Sollima, El Corsario Negro (1971), de Vincent Thomas, y El juramento del Corsario Negro (1976), también de Sollima.

Pese a la progresiva desaparición del llamado cine de piratas, los atributos del corsario se han perpetuado en otros géneros. De hecho, el personaje de Han Solo en La guerra de las galaxias (1977), de George Lucas, reúne numerosos elementos característicos de ese ciclo argumental.

Viajeros, náufragos y navegantes

En la actualidad, la figura del explorador, viajando hacia lo desconocido, pierde su sentido en un mundo cartografiado por multitud de satélites. Sin embargo, aún nos fascina y nos sirve de inspiración.

Por desgracia, las grandes expediciones llevadas a cabo por los españoles durante los siglos XVI y XVII han sido llevadas al cine a través del filtro de la Leyenda Negra, como se advierte en Aguirre, la cólera de Dios (1972), de Werner Herzog, 1492, la conquista del paraíso (1992), de Ridley Scott, y Cristobal Colón, el descubrimiento (1992), de John Glen.

Desde el punto de vista argumental, a la amenaza de las fuerzas de la naturaleza y a los rigores de la vida en el mar se suma una tercera dificultad, típica de este tipo de aventura: el naufragio en una tierra peligrosa. En este sentido, las posibilidades son muy diversas, y cabe citar islas tan inquietantes (y fabulosas) como las de Los viajes de Gulliver (1960), de Jack Sher, La isla de las almas perdidas (1932), de Erle C. Kenton, o El malvado Zaroff (1932), de Ernest B. Schoedsack e Irving Pichel.

Si bien películas como Papillón (1973), de Franklin J. Schaffner, y Fuga de Alcatraz (1979), de Donald Siegel, abordaron la posibilidad de escapar de una prisión aislada por el mar, es más frecuente, en clave fílmica, el tópico del náufrago que ha de sobrevivir en un islote desierto. Es lo que sucede en Robinsón Crusoe (1952), de Luis Buñuel, Los robinsones de los Mares del Sur (1960), de Ken Annakin, El lago azul (1980), de Randal Kleiser, y Náufrago (2000), de Robert Zemeckis.

Por su exotismo humano y exuberancia natural, los Mares del Sur han sido una geografía frecuente de las aventuras marineras en el cine, y ahí se ambientan películas como Ave del paraíso (1932), de King Vidor, Horizontes salvajes (1942), de Alfred Santell, y Su Majestad de los Mares del Sur (1954), de Byron Haskin.

Los relatos de Jack London y Robert Louis Stevenson han favorecido esa presencia de la Polinesia en el imaginario colectivo, caracterizada como tierra de riesgos y placeres.

En lo que toca a los personajes arquetípicos, el lobo de mar es uno de los más frecuentados. Ese hombre curtido por el oleaje puede ser un pescador, como sucede en Capitanes intrépidos (1937), de Victor Fleming; un capitán de navío, al estilo de El hidalgo de los mares (1951), de Raoul Walsh, y Master and Commander (2003), de Peter Weir, o un cazador de focas, como ocurre en El mundo en sus manos (1952), de Raoul Walsh.

En último término, esta tipología se ha mantenido en producciones como Tiburón (1977), de Steven Spielberg, y La tormenta perfecta (1999), de Wolfgang Petersen.

Al revisar tantas hazañas marineras, el cine también ha recuperado el sentido feroz y épico de los balleneros en filmes como La fiera del mar (1930), de Lloyd Bacon, y Moby Dick (1956), de John Huston. El referente literario de Herman Melville y su cachalote albino ha caracterizado en buena medida este tipo de cacería, dotándolo de principios morales trascendentes, conforme a la mitología que nutre la novela original. Para los cronistas de la vida marítima, uno de los episodios más peculiares del siglo XVIII fue el motín liderado en la fragata Bounty por Fletcher Christian en contra del teniente William Bligh.

Las versiones de esta trágica aventura son Rebelión a bordo (1935), de Frank Lloyd, Rebelión a bordo (1962), de Lewis Mislestone, Motín a bordo (1984), de Roger Donaldson, y Motín en el Defiant (1962), de Lewis Gilbert, si bien en este último caso se variaba la ambientación.

Si bien se mira, la peripecia de la Bounty, de oscuro desenlace, se corresponde con el estilo argumental propio de Joseph Conrad, en cuya obra se inspiraron películas como Apocalyse now (1979), de Francis Ford Coppola, Lord Jim (1965), de Richard Brooks, y Outcast of the island (1951), de Carol Reed.

Los peligros de la jungla

Las expediciones de caza han sido una peripecia típica entre las que se ambientaron en África. Es algo lógico, dado que la novela colonial fijó el cliché de una tierra primitiva, poblada por animales salvajes y tribus feroces.

El estereotipo saltó a la pantalla en tiempos del cine mudo. Desde entonces, este tipo de aventuras ha seguido dos líneas: una más realista y otra más fantasiosa. En ocasiones, los guionistas han procurado plasmar ese tipo de hazañas con verosimilitud. Así, el escritor, traductor y aventurero Richard F. Burton, descubridor de las fuentes del Nilo, protagoniza Las montañas de la luna (1989), de Bob Rafelson, una película bien documentada, que contrasta con las clásicas epopeyas africanas, habitualmente inspiradas por las novelas de Henry Rider Haggard.

A la proteica imaginación de Haggard debemos los libros que inspiraron las películas más características del subgénero: Las Minas del Rey Salomón (1937), de Robert Stevenson, Las Minas del Rey Salomón (1950), de Compton Bennett y Andrew Marton, Regreso a las Minas del Rey Salomón (1959), de Kut Neuman, Las Minas del Rey Salomón (1985), de J. Lee Thompson, She (1935), de Irving Pichel, La diosa del fuego (1965), de Robert Day, y She (1985), de Avi Nesher.

El arquetipo ideado por Haggard incorpora conceptos como la ciudad perdida y el gran cazador blanco y su noble ayudante africano. Este último personaje tiene a un digno representante en el príncipe Lothar, que ayuda al héroe en Mandrake el mago (1939), de Sam Nelson y Norman Deming.

Reinterpretando esos estereotipos, Congo (1995), de Frank Marshall, plantea nuevos problemas (la destrucción de la naturaleza, las guerras locales o el perverso empleo de las nuevas tecnologías). Una lectura, en todo caso, menos romántica que la propuesta en títulos clásicos como La reina de África (1951), de John Huston.

Por otra parte, la figura del cazador occidental, muy estilizada, es el elemento crucial en filmes como Mogambo (1953), de John Ford, ¡Hatari! (1962), de Howard Hawks, El último safari (1967), de Henry Hathaway, Cazador blanco, corazón negro (1990), de Clint Eastwood, y Memorias de África (1985), de Sydney Pollack.

El personaje de Tarzán, soñado por Edgar Rice Burroughs, es otra criatura característica del cine de aventuras africanas. La cualidad sobrehumana del personaje, rey de la jungla y capaz de todo tipo de proezas, queda reflejada en producciones como Tarzán de los monos (1932), de W. S. Van Dyke, Tarzán y su compañera (1934), de Cedric Gibbons, La fuga de Tarzán (1936), de James Charles McKay y Richard Thorpe, y Tarzán y su hijo (1939), de Richard Thorpe.

Menos fantasiosa es la perspectiva del aborigen aportada por filmes como Zulú (1964), de Cy Enfield, y Amanecer zulú (1979), de Douglas Hickox, en los que se narra con realismo histórico el enfrentamiento entre el ejército colonial británico y las poderosas huestes del rey de Zululandia.

Aventureros en la corte del emir

En el temario de la literatura popular, sobre todo a fines del siglo XIX, tienen gran importancia los viajes exóticos. Su meta es un enclave lejano, de colorido, fastuosidad y hábitos inconfundibles.

Con una vena orientalista, dichos relatos quedan determinados por su escenario. Como el lector seguramente conoce, durante ese período fue muy frecuente la publicación de novelas de fantasías orientales, y en todas ellas aparecía el tópico del cual hablaremos.

Es el mismo subgénero que más tarde se divulgó a través de las revistas pulp con idéntica fascinación por una Arabia mágica, de belleza sutil e inefable, inspirada, obviamente, en el Libro de las mil y una noches y en reinterpretaciones posteriores como el Vathek, de William Beckford.

El cine popular recogió muy pronto esos ingredientes, y los trasladó a títulos como El ladrón de Bagdad, en las versiones de Raoul Walsh (1924) y Michael Powell, Ludwig Berger y Tim Whelan (1939). En esta línea, la belleza exótica de María Montez realzó ese tipo de tramas en Las mil y una noches (1942), de John Rawlins, Alí Babá y los cuarenta ladrones (1944), de Arthur Lubin, y La reina de Cobra (1944), de Robert Siodmak.

Con vestuarios llamativos y decorados de recargado barroquismo, Hollywood construyó un mundo árabe de minaretes dorados, intrigas cortesanas y alfombras mágicas. Fieles a ese patrón, películas como El príncipe mendigo (1944), de William Dieterle, Aladino y la lámpara maravillosa (1945), de Alfred E. Green, y Aladdin (1992), de John Musker y Ron Clements, han reiterado una atmósfera propia (una vez más) de un cuento de hadas.

Dentro del prodigioso conjunto de personajes de las Mil y una noches, Simbad el marino ha sido el más adecuado para el cine de aventuras. Sus peripecias se narran en Simbad y la princesa (1958), de Nathan Juran, Las aventuras de Simbad (1963), de Byron Haskin, El viaje fantástico de Simbad (1973), de Gordon Hessler, y Simbad y el ojo del tigre (1977), de Sam Wanamaker.

Las guerras coloniales de comienzos del siglo XX han sido otra fuente de inspiración notable. Largometrajes como Lawrence de Arabia (1962), de David Lean, y El viento y el león (1975), de John Milius, han proporcionado una visión romántica de la causa árabe. Eso sí, interpretada a través de un filtro claramente anglosajón.

En otros casos, el cine de aventuras ha revisado acontecimientos de la expansión imperial británica. Así, la Guerra de Sudán de 1898 inspiró la novela Las cuatro plumas de A. E. Mason, llevada al cine en 1929 por Lothar Mendes, Merian C. Cooper y Ernst B. Schoedsack. Las versiones posteriores de este relato de amistad y guerra son Las cuatro plumas (1939) y Tempestad sobre el Nilo (1956), de Zoltan Korda. En 1977, Don Sharp recuperó este material que luego sería adaptado por Shekhar Kapur (2002). Dentro de esa misma ambientación sudanesa, la toma de Jartún en 1885 por las tropas de El Mahdi compone la trama de Kartum (1966), de Basil Dearden, donde el general inglés Charles George Gordon, muerto durante la campaña, es interpretado por Charlton Heston.

Beau Geste (1926), de Herbert Brenon, fue la primera adaptación de la novela homónima de P. C. Wren, que sirvió para definir el mito romántico de la Legión Extranjera francesa en el norte de África. Las adaptaciones de 1939, dirigida por William A. Wellman, y 1966, dirigida por Douglas Heyes, renovaron esa imagen de los legionarios occidentales, en lucha tenaz contra los nómadas desde sus fortines en medio del desierto.

Esa perspectiva hostil del yermo norteafricano es, por otro lado, componente fundamental de aventuras como El vuelo del Fénix (1966), de Robert Aldrich, y Arenas de muerte (1957), de Henry Hathaway.

Casacas rojas en la India

De todos es sabido que la India colonial, idealizada hasta el extremo, es un escenario ideal para la aventura. Son buena muestra de ello las dos películas que Fritz Lang escribió en 1920 y filmó en 1959: El tigre de Snapur y La tumba india. No obstante, y pese a lo mucho que me agrada

n ambas producciones, he de comenzar este apartado rindiendo tributo a Rudyard Kipling.

Desde Capitanes intrépidos (1937), de Victor Fleming, hasta Elephant boy (1937), de Robert Flaherty y Zoltan Korda, el cine basado en la narrativa de Kipling ha mostrado el repertorio emocional que precisa el género. Así, Mowgli, antecedente de Tarzán, es el muchacho enfrentado a los rigores de la jungla en El libro de la selva (1942), de Zoltan Korda, y en las versiones de la misma novela rodadas por Wolfgang Reitherman en 1967, por Stephen Sommers en 1993 y por Jon Favreau en 2016. El mismo arrojo infantil queda de manifiesto en Kim de la India (1950), de Victor Saville, donde también era perfilado otro de los estereotipos del universo de Kipling: el militar del Ejército colonial británico.

Otro relato del escritor es el origen de Gunga Din (1939), de George Stevens, donde se expresa la camaradería y el afán de aventura de los sargentos Cutter (Cary Grant), McChesney (Victor McLaglen) y Ballantine (Douglas Fairbanks Jr.), así como el heroísmo del indio Gunga Din (Sam Jaffe). Este planteamiento, tan exitoso en su momento, ha motivado largometrajes como Three soldiers (1951), de Tay Garnett. Y no lo olvidemos: se relaciona estrechamente con ese soberbio divertimento que es Tres lanceros bengalíes (1935), filme de Henry Hathaway inspirado en la novela homónima de Francis Yeats Brown.

En este último título, queda claro el enfrentamiento entre los tres tenientes británicos (interpretados por Gary Cooper, Franchot Tone y Richard Cromwell), y los malvados hermanos Khan, a quienes asiste el Gran Visir. Con ligeros toques de comedia, exaltando la épica militar, la trama se resuelve en una apoteosis heroica. Esa es, asimismo, la cualidad que distingue a La carga de la brigada ligera (1936), de Michael Curtiz. En este caso, la marcha suicida del 27º Regimiento de Lanceros en Balaclava ‒en realidad, un desastre originado por una cadena de chapuzas y casualidades‒ es interpretada como una gloriosa gesta que protagoniza el mayor Geoffrey Vickers (Errol Flynn).

Ese valor desesperado que, con distinta ambientación geográfica, se reitera en títulos como Los últimos de Filipinas (1945), de Antonio Román, Bengal brigade (1954), de Laslo Benedek, y 55 días en Pekín (1963), de Nicholas Ray.

El héroe colonial reaparece en otra película inspirada en una obra de Kipling, El hombre que pudo reinar (1975), de John Huston. Pese a ser un par de buscavidas, los protagonistas, Peachy Carnehan (Michael Caine) y Daniel Dravot (Sean Connery), asumen el honor británico y se esfuerzan en lucir sin excesiva fanfarronería la casaca roja; esa prenda que, en tiempos de la reina Victoria, fue sinónimo de orgullo y distinción.

La aventura exótica en Asia

Durante varios siglos, proliferaron en Europa los relatos relacionados con un Oriente maravilloso, adornados con todo tipo de fantasías y falsedades. Libros como los de Marco Polo y John Mandeville alimentaron ese tipo de narraciones, luego recreadas en el cine por filmes tan imaginativos como Las aventuras de Marco Polo (1938), de Archie Mayo, o las coproducciones europeas Marco Polo (1961), de Hugo Fregonese, o La conquista de un Imperio (1965), de Denys de la Patelliere y Noel Howard.

Este tipo de relatos maravilloso tiene unas raíces muy lejanas en el tiempo, incluso anteriores a Polo. Cabe mencionar lo que en 1145 contaba sobre el Preste Juan el obispo Otto de Freising, consejero de Federico Barbarroja, o todas las imitaciones que suscitó el Libro de las Maravillas. Todo ello fue la causa del nacimiento de dos ensueños fundamentales: la riqueza de Asia y el dominio amenazante de un caudillo invencible.

Este último estereotipo ha sido tratado con profusión por el cine de aventuras, en filmes como Maciste contra los mongoles (1963), de Domenico Paolella, y Los mongoles (1961), de André de Toth. En todas ellas, Oriente amplía sus ya ricas posesiones enviando a un jefe guerrero capaz de doblegar a Occidente con el poder de sus ejércitos. No por casualidad, el mito del peligro amarillo subyace en esa trama.

En este tipo de largometrajes hay referencias ocasionales a un reino perdido entre montañas, gobernado por sabios monjes que son depositarios de los saberes más refinados. Lo vemos en el largometraje norteamericano Horizontes perdidos (1937), de Frank Capra, inspirado en la novela homónima de James Hilton. El citado libro refiere un estereotipo popularizado en el siglo XIX por el escritor Ferdinand Antoine Ossendowski, quien completó su novela Bestias, hombres, dioses a partir de las leyendas budistas de Agharta y Shambhala, lugares donde se localiza ese mundo prodigioso, citado con frecuencia en el cómic y el cine de aventuras. Desde el mencionado filme de Capra y su remake musical de los setenta, hasta El chico de oro (1986), de Michael Ritchie, o Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (2021), de Destin Cretton, las versiones del estereotipo son tan numerosas como esclarecedoras.

Copyright del artículo © Guzmán Urrero. Esta es una versión expandida de varios estudios anteriores. Incluye citas de varios artículos que escribí para el diario ABC y para la Enciclopedia Universal Multimedia, de Micronet. Asimismo, contiene algunas reflexiones y referencias que publiqué en los libros Perspectivas de la comunicación audiovisual (2000) y La cultura de la imagen (2006). Reservados todos los derechos.