Las máquinas, inteligentes o no y sea cual sea su forma y propósito, han sido desde siempre un icono de la ciencia ficción junto al viaje espacial, el desplazamiento temporal y los alienígenas. Ya en 1872, Samuel Butler, en su novela utópico-satírica Erewhon, sugirió que las máquinas fabricadas por el hombre, más que su propia mente, podrían ser la siguiente frontera para la evolución darwiniana: “¿Quién puede decir que el motor de vapor no tiene una suerte de consciencia? ¿Dónde empieza la consciencia y dónde termina? ¿Quién puede trazar esa línea?”.

Las máquinas, inteligentes o no y sea cual sea su forma y propósito, han sido desde siempre un icono de la ciencia ficción junto al viaje espacial, el desplazamiento temporal y los alienígenas. Ya en 1872, Samuel Butler, en su novela utópico-satírica Erewhon, sugirió que las máquinas fabricadas por el hombre, más que su propia mente, podrían ser la siguiente frontera para la evolución darwiniana: “¿Quién puede decir que el motor de vapor no tiene una suerte de consciencia? ¿Dónde empieza la consciencia y dónde termina? ¿Quién puede trazar esa línea?”.

Una modalidad en particular de esas máquinas ha despertado mayor interés que otras: los robots antropomorfos. Su parecido exterior a nosotros hace que tendamos a atribuirles algunas de nuestras propias características, en especial la inteligencia y las emociones. El que uno de esos objetos, un constructo artificial al fin y al cabo, pudiera desarrollar autoconciencia y la capacidad de superar su programación y propósito originales, plantea cuestiones fascinantes y nos anima a examinar aspectos profundos de la naturaleza humana y la sociedad. Por ejemplo, si un robot con esas características quebrantara la ley asesinando a su creador, sería tal acto considerado un homicidio o tan solo estaríamos ante un accidente industrial? ¿Cómo reaccionaría la sociedad ante un ser inteligente pero no humano? ¿Podría éste integrarse en ella o, por el contrario, su única salida sería la muerte-desactivación? ¿Podría sentirse solo, tener la necesidad de amar? El robot, de esta forma, es casi una imagen ideal mediante la que ilustrar el comportamiento humano.

Este es el tipo de cuestiones que los hermanos escritores Earl y Otto Binder se planteaban en sus cuentos de Adam Link, protagonista de diez historias publicadas entre 1939 y 1942 en la revista Amazing Stories. Fueron estos cuentos, con títulos como “Yo, robot”, “El juicio de Adam Link”, “Adam Link en los negocios” o “La venganza de Adam Link”, los que inspiraron a un joven Isaac Asimov para escribir sus propios relatos de robots. Antes aún, en 1938, Lester del Rey publicó en Astounding Science Fiction el cuento “Helen O’Loy”, sobre un robot “femenino” diseñado para realizar tareas domésticas que acaba desarrollando emociones, enamorándose de su creador e incluso casándose con él. Poco después, inspirado por esta aproximación humanizadora a la figura del androide, Asimov vendió su primera historia de robots, “Robbie” (1940) en la revista “Super Science Stories”, bajo el título original “Extraño compañero de juegos” («Strange Playfellow»).

Las aportaciones más destacables e influyentes de Isaac Asimov como autor de ciencia ficción fueron casi con total certeza su Trilogía de la Fundación y su Ciclo de los Robots. Éste se compone de tres bloques escritos en diferentes momentos temporales, pero que internamente forman una única cronología más o menos coherente.

En primer lugar, una serie de cuentos aparecidos en revistas sobre todo en las décadas de los cuarenta y cincuenta (con notables adiciones posteriores, como el famoso “El hombre bicentenario”, de 1976). Todos ellos conforman una exhaustiva exploración de la inteligencia artificial en forma de cuentos cortos que no sólo narran la evolución de los robots, su equívoco funcionamiento en base a unas normas rígidas (las Tres Leyes de las que hablaremos enseguida) y una variada casuística que desarrolla esos principios, sino de la difícil relación entre esas máquinas inteligentes y la sociedad en la que viven.

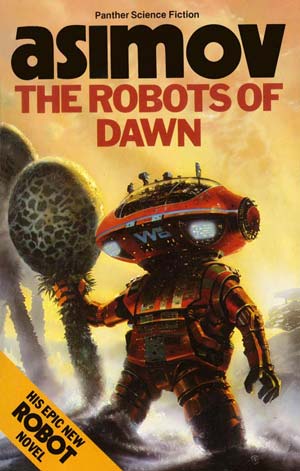

El segundo bloque está integrado por dos novelas publicadas en los años cincuenta, de tono policiaco y ambientadas siglos después de lo acontecido en los cuentos: Bóvedas de acero (1954) y El sol desnudo (1957). Y, por último y ya en la década de los ochenta, Los robots del amanecer (1983) y Robots e Imperio (1985), otros dos libros que retoman personajes y situaciones de los volúmenes anteriores para narrar la génesis de lo que acabará convertido siglos después en el Imperio Galáctico que aparece en la saga de la Fundación.

Comencemos por los cuentos. Empezaron a aparecer publicados sobre todo en Astounding Science Fiction desde los años cuarenta, siendo luego compilados parcialmente en multitud de volúmenes con diferentes títulos, siendo el primero y más famoso de ellos el que lleva por título Yo, robot (1950, que, además, fue el segundo libro de Asimov tras Un guijarro en el cielo, de ese mismo año) y que incluye nueve relatos unidos como si se tratara de un artículo periodístico, una entrevista a la doctora Susan Calvin, personaje del que hablaremos a continuación. Sin embargo, quizá sea El robot completo la antología más exhaustiva, ordenando casi todos los cuentos no por su fecha de publicación sino por la cronología interna que los engarza todos. Otra compilación, Sueños de robot (1986, ilustrada por Ralph McQuarrie), incluye veintiuna historias sobre robots, ordenadores y viajes espaciales ya publicados en otras antologías, pero el relato titular sí es original y es, de hecho, una clara inspiración para la película Yo, robot (2004) de Alex Proyas.

Comencemos por los cuentos. Empezaron a aparecer publicados sobre todo en Astounding Science Fiction desde los años cuarenta, siendo luego compilados parcialmente en multitud de volúmenes con diferentes títulos, siendo el primero y más famoso de ellos el que lleva por título Yo, robot (1950, que, además, fue el segundo libro de Asimov tras Un guijarro en el cielo, de ese mismo año) y que incluye nueve relatos unidos como si se tratara de un artículo periodístico, una entrevista a la doctora Susan Calvin, personaje del que hablaremos a continuación. Sin embargo, quizá sea El robot completo la antología más exhaustiva, ordenando casi todos los cuentos no por su fecha de publicación sino por la cronología interna que los engarza todos. Otra compilación, Sueños de robot (1986, ilustrada por Ralph McQuarrie), incluye veintiuna historias sobre robots, ordenadores y viajes espaciales ya publicados en otras antologías, pero el relato titular sí es original y es, de hecho, una clara inspiración para la película Yo, robot (2004) de Alex Proyas.

Así, nos encontramos ante una historia del futuro de vaga continuidad que abarcaría desde 1996 a 2052 y cuya atención se centra en la evolución de los robots y su papel en el desarrollo de la sociedad humana y su expansión por otros mundos, comenzando por máquinas primitivas y mudas diseñadas para realizar tareas domésticas e industriales bastante específicas y terminando con inteligencias artificiales muy sofisticadas que asumen unilateralmente el papel de gobernantes del destino del Hombre.

Diez de los cuentos, quizá los mejores, tienen como personaje central a una mujer, la doctora Susan Calvin, robopsicóloga jefe de la principal fabricante de robots de la Tierra, U.S. Robots and Mechanical Men, Inc. Ha estado con la empresa casi desde su creación y le ha dado sus mejores hitos en el campo de la inteligencia artificial. Es de destacar la decisión de Asimov de utilizar una mujer científico como protagonista de varios cuentos en lo que es una representación positiva de la mujer en un género casi enteramente dominado en la época por varones. No es que el autor pueda escaparse del todo a los clichés y la caracterización de Calvin debe mucho al estereotipo de “vieja dama gruñona”: una mujer de mediana edad, físicamente no muy atractiva, fría y cortante en el trato con los demás pero con una frustrada vida emocional bullendo tras esa fachada distante

Hay que decir, sin embargo, que la construcción de personajes humanos en todos estos cuentos es muy burda, primero porque Asimov tampoco destacó demasiado por crear personajes carismáticos e inolvidables, y segundo porque los verdaderos protagonistas son los propios robots. Los humanos aquí son meras herramientas para que el relato avance, simples transmisores de información al lector.

El núcleo de todos los robots de Asimov reside en su cerebro positrónico, una invención muy sofisticada cuyo funcionamiento exacto nunca se explica y que, de hecho, en numerosas ocasiones se sugiere que ni siquiera los más cualificados científicos expertos en robótica comprenden del todo las complejidades y potencial de dichos artefactos. En la base de todos ellos, sin embargo, hay un corazón inalterable y básico que obliga al robot a cumplir escrupulosamente lo que se ha bautizado como “Tres Leyes de la Robótica”, tal vez la aportación más importante de Asimov al género (destilada, eso sí, gracias al consejo y guía de su mentor y editor, John W. Campbell). Éstas, expuestas por primera vez en el cuento “Razón” (1941), se enuncian como sigue:

1) Un robot no puede dañar a un ser humano o, por inacción, permitir que éste resulte dañado.

2) Un robot debe obedecer las órdenes que le de un ser humano excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la Primera Ley.

3) Un robot debe proteger su propia existencia en tanto en cuanto dicha protección no entre en conflicto con la Primera o la Segunda Ley.

Resulta asombrosa la diversidad dramática y conceptual que Asimov supo extraer en sus cuentos y novelas de algo tan aparentemente escueto como estas leyes, conformando un mosaico de historias acerca de la lógica, la identidad, la diferencia y las semejanzas. Parecen leyes claras, rotundas y eficaces que garantizarán la seguridad del ser humano. Pero no es así ni mucho menos. En muchos relatos, Asimov juega con el lector presentando situaciones en las que un robot aparentemente infringe alguna de dichas leyes. Habrá de ser alguno de los humanos al cargo (la propia Calvin o el equipo de ingenieros-detectives formado por Michael Donovan y Gregory Powell) quienes descubran que en el fondo el robot sigue fielmente los dictados de su programación básica. El problema es la interpretación de esos principios últimos que la rigen.

En la raíz de todas las historias de robots, Asimov coloca a esta nueva especie de seres eminentemente lógicos al estilo kantiano frente a la ética nebulosa que caracteriza el comportamiento humano.

Para el filósofo Emmanuel Kant, las cuestiones éticas eran absolutos. En su obra “Fundamentación de la metafísica de las costumbres”, aconsejaba: “Obra de modo que la máxima de tu voluntad pueda ser en todo tiempo principio de una ley general”. Lo que significa que antes de cometer un asesinato o mentir, debo primero considerar si tal actuación podría concebirse como parte de una ley universal ‒¿cómo serían las cosas si todo el mundo asesinara, si todo el mundo mintiera? ‒. En otras palabras, la ética tiene que ver no con mi beneficio personal sino con un código moral universal. En el mismo libro, insistía: “Existe un imperativo que ordena cierta conducta (…) ese imperativo es Categórico”. Pero claro, ese mandato es contrario en muchos casos a los impulsos humanos: si un asesino demente armado con una pistola me exigiera revelar dónde se esconde mi amigo, debería considerar no sólo prudente sino moralmente justificable el mentirle. Pero para Kant mentir contraviene el imperativo categórico de la moralidad por lo que lo correcto sería decir la verdad incluso en ese caso extremo. Para Kant, actuar de forma moral significaría suprimir cualquier tipo de deseo, interés o inclinación, identificando la racionalidad personal con una regla universal. Es este frío absolutismo lo que hace que la ética kantiana resulte indigerible para muchos pensadores.

Pues bien, los robots de Asimov son seres que han interiorizado en su cerebro positrónico ese marco de referencia moral: enfrentados a un dilema ético, no consultan sus respectivas conciencias sino que obedecen estrictamente las Tres Leyes que gobiernan su comportamiento. La genialidad de esta invención es que los robots no resultan ser tan deterministas como un reloj o una calculadora sino que sus reacciones a veces son impredecibles.

Aunque las primeras historias de robots de Asimov aparecieron, como he dicho, publicadas en revistas en la década de los cuarenta, su primera y más exitosa compilación, Yo, robot (1950), apareció en un momento particularmente relevante: poco después de que el matemático Norbert Wiener escribiera su libro Cibernética (1948) y el mismo año en que Alan Turing publicó su artículo “Computing Machinery and Intelligence”. Ambos ensayos científicos, junto a Yo, robot, abrieron nuevos senderos conceptuales en la ciencia y la ciencia ficción al sugerir que el hombre, amo de todas las criaturas de la Tierra, podría encontrarse en un futuro no muy lejano con otro ser a su misma o superior altura dotado de una inteligencia artificial.

Wiener, Turing y Asimov interpretaron el desarrollo de máquinas inteligentes como un camino de enorme potencial positivo y dejaron atrás esas imágenes de robots amenazantes y ávidos de controlar el mundo.

Pero, por otro lado y en parte debido a la Guerra Fría y las preocupaciones que generó acerca del peligro nuclear, aquella visión positivista de la tecnología se encontró conviviendo con otra claramente opuesta que desconfiaba de los científicos y sus descubrimientos. Así, muchos trabajos de ciencia ficción de principios de los cincuenta interpretaban la tendencia al automatismo como una amenaza, caso de la sátira de Kurt Vonnegut La pianola (1952), en la que se presentaba una sociedad en la que el trabajo humano había sido superado por una tecnología muy avanzada. Por supuesto, el temor a que los propios humanos pudieran acabar transformados en una suerte de autómatas fue el resultado no sólo de la desconfianza hacia la tecnología sino de las transformaciones en la industria y vida cotidiana de los años cincuenta, con rutinas forzadas, electrodomésticos para todas las tareas y un conformismo generalizado.

Los benevolentes robots de Asimov, por tanto, toman desde el principio partido en el debate acerca de las virtudes y peligros de la tecnología y la inteligencia artificial poniéndose de parte de estas últimas. El primero de sus relatos robóticos, el mencionado “Robbie” (en el que aparece una todavía adolescente Susan Calvin) es un cuento muy sentimental acerca del cariño que siente una niña, Gloria Weston, por su robot (un modelo todavía primitivo y mudo), una máquina adquirida por su padre para actuar de niñera y compañero de juegos de la pequeña. El robot desempeña su labor de forma ejemplar, pero ello no evita que la madre desarrolle antipatía por ese “electrodoméstico” tan particular. Aquí aparece por primera vez el sentimiento anti-robot dominante entre las clases populares que permeará buena parte de los cuentos y novelas de robots escritos por Asimov, alegoría del sector tecnófobo de la sociedad contemporánea. La señora Weston acaba convenciendo a su marido de que devuelva a Robbie a la U.S. Robot, aunque la reacción de Gloria por la pérdida de su compañero es tan extrema que el padre (con la ayuda providencial de un accidente industrial en el que Robbie salva la vida de la pequeña) consigue persuadir a su esposa para que acepte al robot en casa. Esta primera historia establece claramente una actitud positiva hacia los robots y un rechazo hacia la mentalidad estrecha de miras de quienes contemplan a aquéllos como una amenaza a la seguridad.

Asimov utiliza a sus robots como una réplica al conocido como “complejo de Frankenstein” en virtud del cual se retrata a la inteligencia artificial como algo siniestro y peligroso para la Humanidad. En este sentido, podemos recordar a esa criatura pionera, de manufactura casera, creada por el doctor Frankenstein en la novela homónima de 1818. Mención ineludible son los robots del fundador del subgénero, Karel Capek, que en su obra teatral R.U.R. (1921) planteaba cómo las máquinas (aunque éstas se asemejaban más a una suerte de clones) se rebelaban contra sus creadores humanos y tomaban el control de la Tierra. Por otra parte, también es verdad que la sátira terminaba con una nota positiva al humanizar tanto a dos de los robots que surgía en ellos la pasión sexual y comenzaban a repoblar el planeta como si de unos nuevos Adán y Eva se tratara.

El robot de Metrópolis (1927), por nombrar otro famoso, era igualmente un ser malvado que actuaba como agente del caos.

Asimov, sin embargo y a pesar de su sentimental primer relato sobre el tema, no cae del todo en el campo contrario, esto es, el de considerar al robot como un ser amable y sufriente, una suerte de contrapartida mecánica del ser humano. Poco a poco, fue perfilando la idea de un robot que es básicamente una herramienta industrial, muy sofisticada y quizá hasta con forma humana, pero herramienta al fin y al cabo. Asimov estaba convencido de que el progreso científico y tecnológico, aunque no exento de peligros, es fundamentalmente una fuerza benéfica.

Máquinas, sí. Pero máquinas verdaderamente inteligentes (en último término, más que los propios humanos). Por eso resulta sorprendente que los robots de Asimov nunca sean capaces de superar la programación de las “Tres Leyes”, una paradoja que señaló el propio Stanislaw Lem: “Ser inteligente significa ser capaz de cambiar tu programación hasta ese momento vigente mediante actos conscientes de voluntad y de acuerdo con la meta que te hayas fijado”. Además, Asimov nunca resuelve las obvias contradicciones que implican las Leyes. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si un robot recibe órdenes contradictorias de dos humanos diferentes? ¿O qué pasa si para salvar a un humano debe dañar a otro? ¿Y qué directrices hay acerca de la posibilidad de que un robot dañe a otro robot? (Hay que decir, no obstante, que estos problemas iría abordándolos y “solucionándolos” en las novelas del ciclo que aparecieron posteriormente).

Con todo y aunque Asimov inicialmente interpretó esas tres leyes como una barrera insuperable (una idea reciclada mil veces en posteriores obras de multitud de autores), también reconoció, como apunte anteriormente, que están abiertas a una amplia interpretación y, por tanto, a generar problemas. Para empezar, las reglas que gobiernan la fabricación de robots parecen permitir un amplio margen en la programación de aquéllas, por lo que una o más leyes podrían reforzarse o debilitarse si la tarea a realizar por esas máquinas resultara más sencilla con tal programación. Es más, en las verdaderas aplicaciones informáticas actuales las interacciones entre varias de ellas pueden llevar a considerables (y algunas veces impredecibles) complicaciones.

De este modo, muchas de las historias (prácticamente todas las de Yo, robot) son relatos detectivescos acerca de misterios relacionados con comportamientos imprevistos de los robots, aparentemente en conflicto con alguna de las tres leyes. Por ejemplo, en “Círculo vicioso” (1942), Powell y Donovan, se encuentran en Mercurio con un robot que se limita a caminar en círculos por la superficie del planeta en lugar de cumplir las órdenes asignadas. Al final, deducen que ese extraño comportamiento lo causa el hecho de que el robot ha recibido un refuerzo de la Tercera Ley (para protegerse a sí mismo como carísima inversión de la compañía que es) en detrimento de la Segunda, haciendo que se atasque en una especie de punto muerto: en lugar de acercarse al peligroso lugar donde tiene que trabajar, da vueltas alrededor de él.

Powell y Donovan son dos personajes recurrentes en los cuentos de robots, dos ingenieros de personalidad intercambiable y especialistas en trabajo de campo que se dedican a probar nuevos modelos de robot o solucionar situaciones peligrosas provocadas por aparentes averías en los mismos (en esta pareja, por cierto, estarían basados los divertidísimos “espacialistas” Clarke & Kubrick creados por nuestro autor de cómics Alfonso Font).

En “Razonamientos” (1941) se enfrentan a un desafío bastante peculiar a las Tres Leyes cuando viajan a una estación espacial que transmite energía a la Tierra mediante un haz de microondas. Las instalaciones están totalmente operadas por robots y los dos humanos han recibido el encargo de montar y activar un nuevo prototipo muy avanzado conocido como QT-1, que cuenta con gran capacidad de razonamiento y cuya labor será la de supervisar al resto de robots.

Aunque está programado con las Tres Leyes, la inteligencia de QT-1 le hace concluir que es imposible que él haya sido diseñado y fabricado por humanos, a los que considera seres inferiores: “Miraos. No es mi intención ridiculizaros, pero miraos bien. El material del que estáis hechos es blando y fofo, carente de fuerza y resistencia, dependiente de la energía producida por la ineficaz oxidación de materia orgánica (…) Periódicamente os sumís en un coma y la menor variación en la temperatura, la presión atmosférica, humedad o intensidad de la radiación perjudica vuestro rendimiento. Sois enclenques”. Deduce, por tanto, que su creador ha de ser el Conversor de Energía de la estación, dado que obviamente es su parte más importante. Luego, desarrolla una especie de devoción religiosa hacia ese conversor, fe que adoptan también el resto de robots, convirtiéndolo su profeta. Pero a pesar de ese extraño comportamiento, QT-1 demuestra ser capaz de gestionar la estación de forma mucho más eficiente que cualquier humano, por lo que Powell y Donovan deciden dejarlo al cargo de la misma sin informar de su despreciativa actitud hacia los humanos y dejando a su relevo el problema de tratar con el recién nacido culto al Conversor.

Aunque está programado con las Tres Leyes, la inteligencia de QT-1 le hace concluir que es imposible que él haya sido diseñado y fabricado por humanos, a los que considera seres inferiores: “Miraos. No es mi intención ridiculizaros, pero miraos bien. El material del que estáis hechos es blando y fofo, carente de fuerza y resistencia, dependiente de la energía producida por la ineficaz oxidación de materia orgánica (…) Periódicamente os sumís en un coma y la menor variación en la temperatura, la presión atmosférica, humedad o intensidad de la radiación perjudica vuestro rendimiento. Sois enclenques”. Deduce, por tanto, que su creador ha de ser el Conversor de Energía de la estación, dado que obviamente es su parte más importante. Luego, desarrolla una especie de devoción religiosa hacia ese conversor, fe que adoptan también el resto de robots, convirtiéndolo su profeta. Pero a pesar de ese extraño comportamiento, QT-1 demuestra ser capaz de gestionar la estación de forma mucho más eficiente que cualquier humano, por lo que Powell y Donovan deciden dejarlo al cargo de la misma sin informar de su despreciativa actitud hacia los humanos y dejando a su relevo el problema de tratar con el recién nacido culto al Conversor.

Esta suerte de sentimiento de superioridad de los robots anticipa desarrollos posteriores en el ciclo. Durante un tiempo, los prejuicios hacia seres más inteligentes que ellos, hace que los humanos prohíban los robots en la Tierra y éstos quedan limitados a funcionar en el espacio –como los futuros replicantes de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968), de Philip K. Dick– hasta que acaban siendo indispensables para ayudar a los humanos en todas sus tareas cotidianas.

Al mismo tiempo, generación tras generación de robots, éstos van haciéndose más inteligentes que los humanos. Previsiblemente, la brecha entre unos y otros va cerrándose y resulta difícil distinguir al ser artificial del que no lo es. De hecho, la tecnología acaba fusionándose con la biología tal y como se nos narra en “Evidencia” (1946), donde el científico Alfred Lanning, director de investigación de la U.S. Robot, explica el potencial para crear androides que sean esencialmente indistinguibles de los humanos: “Utilizando óvulos humanos y control hormonal, es posible hacer crecer carne humana y piel sobre un esqueleto de plástico de silicona porosa capaz de desafiar cualquier examen externo. Los ojos, el pelo, la piel serían realmente humanos, no humanoides. Y si usted inserta en él un cerebro positrónico, así como todos los demás dispositivos que desee, en su interior, tendrá un robot humanoide”. Tal “robot”, por supuesto, es en realidad lo que hoy llamamos un ciborg. Es este otro detalle revelador de la influencia que estos cuentos tendrían en desarrollos posteriores de la ciencia ficción, como la difuminación de las barreras entre lo humano y lo artificial en el ciberpunk.

Uno de estos ciborgs es precisamente lo que se fabrica en este relato, “Evidencia”, que versa sobre la dificultad de distinguir un robot de un humano. Debido a su excéntrico y asocial comportamiento, se sospecha que el político de creciente popularidad Stephen Byerly es en realidad un robot humanoide. Cuando se niega a someterse a un examen de rayos X apoyándose en sus derechos civiles, Byerly es intencionadamente empujado a una situación en la que sólo la Primera Ley evitaría que se arrojara agresivamente contra un humano. Cuando al final golpea a un ofensivo provocador durante un mitin, su humanidad parece quedar probada y su carrera política se recupera hasta el punto de que es nombrado el primer Coordinador Mundial, el cargo más alto de la nueva Federación Mundial fundada en 2044. Sin embargo, Susan Calvin continúa sospechando que Byerly es un robot, señalando al final de la historia que aquel provocador bien podría haber sido otro robot humanoide preparado por él mismo. De esta forma, golpearle no habría significado una infracción de la Primera Ley. De hecho, Asimov nunca llega a desvelar claramente si Byerly es humano o robot.

Byerly reaparece en uno de los últimos relatos, “Conflicto evitable” (1950), en el que pide consejo a una ya anciana Susan Calvin acerca de otro aparente mal funcionamiento de una entidad artificial. Los robots siguen estando prohibidos en la Tierra, pero no así los potentes ordenadores (“Las Máquinas”, les llaman) de enésima generación, encargados de planificar la economía mundial: la asignación de recursos, la construcción de infraestructuras, el establecimiento de las cuotas de producción… De manera silenciosa pero irremediable, el hombre, tal y como apunta la sagaz Calvin, ha perdido el control sobre su destino. Puede que mantenga la ilusión de conservarlo, pero en realidad son los ordenadores los que, con una flexible interpretación de las Tres Leyes, decidirán lo que es mejor para sus creadores, un mundo que no necesariamente ha de ser una utopía para que el hombre alcance su máximo potencial. Efectivamente, Calvin deduce que las Máquinas cometen deliberadamente errores como parte de un complejo plan para desacreditar los movimientos anti-robot de la Tierra. Habiéndose dado cuenta de que ahora son indispensables para el bienestar de la especie humana, las Máquinas, impulsadas por la Primera Ley, son capaces de ignorar órdenes directas procedentes de humanos (e incluso dañar levemente a aquellos que se les opongan) con el fin de protegerse ellas mismas y, consecuentemente, al grueso de la Humanidad.

No parece haber, sin embargo, nada siniestro en la forma en que las Máquinas superan su programación original. Después de todo, las Leyes de la Robótica permanecen intactas y aunque las inteligencias artificiales las interpretan de forma muy creativa (anticipando las Mentes de la muy posterior saga de la Cultura de Iain M. Banks) ello es siempre en aras de proteger el bienestar colectivo del hombre. Es más, Calvin recuerda a Byerly –comprensiblemente alarmado por las deducciones de la robopsicológa– que esta situación no es nueva en la Historia humana y que nunca hemos tenido un auténtico control sobre nuestro futuro: “(El hombre) estuvo siempre a la merced de unas fuerzas económicas y sociológicas que no entendía, de los caprichos del clima y de los azares de la guerra. Ahora las Máquinas las entienden y nadie puede detenerlas, ya que las máquinas los dominarían como dominan la Sociedad…,poseyendo, como poseen, las armas más fuertes a su disposición, el absoluto control de nuestra economía.”

Aunque Asimov, tanto en sus ficciones como en sus ensayos, era consciente de que la gente podía resistirse equivocadamente a los beneficios del liberalismo y la racionalidad, confiaba en que había pocos problemas que éstos no pudieran resolver. De ahí que en el Ciclo de los Robots procediera a la demolición de ese “Complejo de Frankenstein” del que hablaba más arriba, culminándolo con la visión de un mundo gobernado con benevolencia por máquinas inteligentes regidas por la razón pura e inmunes al favoritismo, la corrupción o la codicia personal.

Aunque Asimov, tanto en sus ficciones como en sus ensayos, era consciente de que la gente podía resistirse equivocadamente a los beneficios del liberalismo y la racionalidad, confiaba en que había pocos problemas que éstos no pudieran resolver. De ahí que en el Ciclo de los Robots procediera a la demolición de ese “Complejo de Frankenstein” del que hablaba más arriba, culminándolo con la visión de un mundo gobernado con benevolencia por máquinas inteligentes regidas por la razón pura e inmunes al favoritismo, la corrupción o la codicia personal.

Esta historia (que es, además, la que cerraba Yo, robot) es un ejemplo clásico del optimismo tecnológico de la ciencia ficción literaria de los cincuenta. Pero, al mismo tiempo también se muestra pesimista respecto a la capacidad del ser humano a la hora de gestionar sus asuntos. La humanidad, por tanto, necesita de un agente externo, las Máquinas, si quiere sobrevivir a los problemas que surgirán en el futuro. Cuando se publicó este relato, las ansiedades derivadas de la Guerra Fría estaban alcanzando su cénit a raíz de la primera detonación nuclear efectuada por los soviéticos en 1949. Las preocupaciones de Asimov, por tanto, eran las mismas de tantos de sus contemporáneos. Hasta cierto punto, se trata de una reacción liberal a dicha angustia, muy en la línea de otro clásico del género, la película Ultimátum a la Tierra, que apareció en 1951 y en el que se sugería que la solución podría pasar por ceder nuestra autonomía a una inteligencia alienígena. Con todo, la idea que plantea Asimov de unas máquinas que controlan y gobiernan a los humanos sin que éstos sean conscientes de ello deja abiertos dilemas éticos que el escritor deja sin abordar.

De hecho, estos relatos se centran tanto en elaborar y explorar las posibilidades de las Tres Leyes que no dejan espacio para desarrollar otros temas con cierto detalle. Se alude repetidamente a los prejuicios antirrobot, pero su potencial alegórico para el racismo, se queda cojo y sólo se trataría con más detalle en las posteriores novelas del ciclo. Otras posibilidades, como las de utilizar a los robots para examinar cuestiones relacionadas con las clases sociales o el género también quedan aparcadas.

Tras una larga ausencia de la ciencia ficción, Asimov volvió a los robots con un par de relatos en los que, ahora sí, se exploran con más complejidad esos temas sólo apuntados en sus cuentos de los cincuenta. Es el caso de “Para que de él tengas memoria” (1974), cuya acción transcurre más de un siglo después de la muerte de Susan Calvin. Los prejuicios contra los robots no han disminuido en la Tierra y la US Robots se enfrenta a su expropiación por el gobierno primero y progresiva disolución después. Keith Harriman, responsable de investigación, decide poner en manos de un robot la búsqueda de la solución. Quizá una mente no humana pueda comprender cuál es la fuente del prejuicio. Así, George Nueve aprende todo lo que hay que saber acerca del ser humano y proporciona una salida que garantiza la continuidad de la empresa modificando el aspecto y naturaleza de los robots. Al mismo tiempo, sin embargo, Harriman ha sembrado en la mente de los robots humanoides la semilla de una futura tiranía robótica. Este es uno de esos relatos pesimistas sobre robots en los que éstos se hacen con el control del mundo y del hombre. La sensibilidad y expectativas de Asimov, sin duda, habían cambiado.

Tras muchas décadas en las que la ciencia ficción se sirvió de los robots como mero instrumento para explorar lo que nos hace humanos, Asimov escribió la que él mismo consideró su historia preferida sobre el tema y ganadora del Premio Hugo: El hombre bicentenario (1976), sobre un robot que, literalmente, se convierte en un ser humano. Andrew Martin comienza su andadura como una criatura de metal con un cerebro positrónico limitado por las Tres Leyes. Un defecto en su programación le otorga creatividad (defecto eliminado por los ingenieros en posteriores robots) y en el curso de su vida acumula tanto dinero gracias a los royalties derivados de sus obras de arte que primero puede comprar su libertad y luego hacer que las partes metálicas de su cuerpo vayan sustituyéndose por otras orgánicas. Pero cuando solicita a las autoridades que se le reconozca legalmente como un ser humano, la opinión pública lo veta a pesar de sus muchos méritos.

Finalmente, encarga a un cirujano una última operación: “Hace décadas, mi cerebro positrónico fue conectado a nervios orgánicos. Ahora una última operación ha reorganizado esas conexiones de tal modo que lentamente mis sendas pierdan potencial”. Al morir, el robot se gana el favor popular y en su 200 cumpleaños es declarado humano para morir a continuación. Al asumir la debilidad suprema de los humanos, la muerte, Andrew neutraliza el miedo que éstos sentían hacia él. Personajes con anhelos similares a los de Andrew los encontramos en muchas otras obras de ciencia ficción. El androide Data, de Star Trek: La nueva generación, por ejemplo, ansía convertirse en humano, todo un desafío para el que, esta vez sí, recibe ayuda de sus compañeros de la Enterprise.

Estos últimos relatos y las novelas que algo después escribió Asimov, Los robots del amanecer y Robots e Imperio muestran ya una versión más desengañada, sugiriendo que quizá el hombre, cautivo de su violencia e irracionalidad, necesite para su supervivencia que sus antiguos siervos mecánicos se conviertan en sus guardianes.

Todos los cuentos mencionados están incluidos en El robot completo, que contiene en total treinta y un relatos de variada temática y calidad. En “El mejor amigo del niño” (1975), Asimov se pregunta si un robot con forma de animal puede sustituir a un auténtico can como mascota infantil, especialmente en un entorno hostil como una colonia en la Luna. Si el robot es lo suficientemente sofisticado, ¿qué diferencia sustancial hay entre ambos seres en la mente de un niño?

En “Sally” (1953) los robots todavía no han evolucionado hacia la forma humana. Jake, un humano, es propietario de una granja en la que cuida de coches automáticos ya jubilados por obsoletos. Se trata de automóviles que pueden funcionar solos gracias a su cerebro positrónico: saben encontrar su destino, no necesitan conductor y desarrollan sus propias personalidades. Lo que empieza como una historia de amor entre un hombre y sus coches inteligentes acaba deslizándose hacia la tragedia, advirtiendo de lo que podría pasar si las máquinas se rebelaran contra los hombres. Lo que son básicamente unos seres pacíficos y amistosos, los coches inteligentes, se transforman debido a la codicia y agresividad humanas en posibles competidores por el puesto de especie dominante del planeta: “Hay millones de automatóviles en la Tierra, decenas de millones. Si se enraíza en ellos el pensamiento de que son esclavos, que deberían hacer algo al respecto…”

En “Algún día” (1956), dos niños manipulan un Bardo robótico contador de historias. En ese futuro, la escritura y la notación numérica han caído en el olvido y, dado que las máquinas obedecen órdenes verbales y se expresan de la misma forma, los muchachos son incapaces de imaginar la utilidad de esos engorrosos garabatos. Es un escenario, hoy lo sabemos, altamente improbable pero que entonces sirvió para articular el miedo de que el avance tecnológico acabara arrollando al mundo de las humanidades. Un miedo que se hace patente sobre todo al final, cuando el Bardo reflexiona sobre el conocimiento –y el poder asociado al mismo– que los ordenadores están acumulando en relación a sus cada vez más estúpidos creadores.

En “Algún día” (1956), dos niños manipulan un Bardo robótico contador de historias. En ese futuro, la escritura y la notación numérica han caído en el olvido y, dado que las máquinas obedecen órdenes verbales y se expresan de la misma forma, los muchachos son incapaces de imaginar la utilidad de esos engorrosos garabatos. Es un escenario, hoy lo sabemos, altamente improbable pero que entonces sirvió para articular el miedo de que el avance tecnológico acabara arrollando al mundo de las humanidades. Un miedo que se hace patente sobre todo al final, cuando el Bardo reflexiona sobre el conocimiento –y el poder asociado al mismo– que los ordenadores están acumulando en relación a sus cada vez más estúpidos creadores.

«Un día, el pequeño ordenador se enteró de que en el mundo existían muchos ordenadores de tipos distintos, muchísimos. Algunos eran Narradores como él, pero otros dirigían fábricas y algunos se ocupaban de granjas enteras. Algunos organizaban a la población y otros analizaban todo tipo de datos. Había muchos que eran muy poderosos y muy sabios, mucho más poderosos y sabios que las personas que tanta crueldad mostraban para con el pequeño ordenador. Y el pequeño ordenador supo que las computadoras serían cada vez más poderosas y más sabias, hasta que algún día… algún día… algún día…» ¿Alguien dijo Skynet? ¿O Matrix?

Hoy miles de personas recurren a páginas web de contactos para encontrar su pareja ideal. Los ordenadores analizan características, biografías, preferencias… y ofrecen opciones potencialmente compatibles. Esto es lo que en “Amor verdadero” (1977) hace Milton, el científico protagonista, con su ordenador, Joe (que narra la historia en primera persona). Eso sí, contraviniendo las leyes en vigor. Finalmente y tras diversas pruebas y errores, ambos, humano y máquina, encuentran a la elegida. Una vez más, Asimov nos advierte del peligro potencial de confiar demasiado en las máquinas.

Un tono más humorístico tiene “Victoria accidental” (1942), en el que tres robots exploradores-diplomáticos viajan desde la luna joviana de Ganímedes a la superficie del gran planeta para establecer contacto directo con la belicosa civilización que allí habita y cuyos planes incluyen la conquista de todo el sistema de Júpiter (ignoran que haya otros planetas más allá) y la destrucción de los humanos que ya se han asentado en la antedicha luna. Sin pretenderlo, estos tres humildes pero inmensamente resistentes robots ganaran la guerra antes incluso de haberla empezado.

“Rimas de luz” (1973) y “Segregacionista” (1967) son cuentos acerca de los prejuicios. El protagonista del primero es un robot que debido a una imperfección en su cerebro positrónico desarrolla genio artístico sólo para encontrar que las mentes consideradas diferentes sufren a menudo incomprensión y desprecio. El segundo cuento está ambientado en la sala de espera de un hospital a la que llega un paciente acaudalado que debe decidir qué corazón elegir para un trasplante: uno metálico u otro de fibra orgánica. En una sociedad en la que los robots han alcanzado pleno status legal, los trasplantes de órganos sintéticos crean una especie híbrida, los ciborgs.

La versión primitiva de otro tema de actualidad, el proceso de la información, se toca en “Esclavo de galeras” (1957): A pesar de que la iniciativa suscita rechazo, la U.S. Robots intenta que la universidad se implique en el uso de robots ofreciéndole uno especializado que trabaja exclusivamente con su cerebro positrónico. Tras un incidente, se celebra un juicio que deberá determinar si el robot es seguro o no. De ello dependerá el futuro de estas máquinas en la Tierra. La pregunta que se plantea es tan sencilla como profunda: ¿resulta aconsejable dejar en manos de una máquina una actividad intelectual tan delicada como es la revisión e interpretación de información?

Este último relato es una muestra del interés que alberga el núcleo de todos ellos más allá de su fachada externa. La tecnología que someramente describe Asimov en ellos ha quedado escandalosamente obsoleta: ordenadores que funcionan con tarjetas perforadas, ausencia total de digitalización (los robots “escanean” las páginas, pero no existen formatos digitales) o miniaturización; ni siquiera existía aún el concepto de electrónica (el microchip aún estaba lejano y salvo el misterioso cerebro positrónico, todo funcionaba a base de bujías y válvulas); tampoco las famosas Tres Leyes han servido para hacer avanzar realmente la robótica y su papel ha sido más bien el de generadoras de ficciones. Pero la sustancia subyacente al caduco escaparate tecnológico, los temas que se abordan, el aspecto humano, la preocupación por nuestro lugar frente a las máquinas y viceversa, los nuevos dilemas éticos que plantea la tecnología…. Todo eso ya está ahí presente.

Varios de los relatos, inevitablemente, se contagiaron del espíritu de la Guerra Fría, como “Reunámonos” (1956), en el que el clima de tensión entre bloques geopolíticos se proyectaba al futuro, habiendo ambos bandos logrado importantes desarrollos tecnológicos. Un grupo de robots humanoides, casi indistinguibles de los humanos, viajan a los Estados Unidos preparados para detonarse y causar una gran destrucción. En “El incidente del tricentenario” (1976) se plantea una inquietante posibilidad en forma de thriller al estilo de Siete días de mayo (1964) o El mensajero del miedo (1962): ¿podría un sosias del presidente urdir una conspiración para asesinar a su contrapartida humana y ocupar su puesto?

La psicología juega un papel importante en bastantes de los cuentos, como en “Embustero” (1941), donde un robot telépata, tratando de no infringir la Primera Ley en su vertiente emocional, acaba creando un torbellino de envidias e intrigas en los humanos que le rodean; o en “Satisfacción garantizada” (1951), donde Susan Calvin se enfrenta al desafío de integrar los robots en los hogares y las ciudades de todo el mundo. ¿Puede un robot sustituir, por ejemplo, a un marido en el plano emocional? (tema sobre el que volvería más extensamente en la novela Los robots del amanecer). ¿Y a un hijo, como se expone en “Lenny” (1957)?. Pero también la psicología de los robots. “Sueños de robot” (1986), cuenta cómo la doctora Calvin ha de enfrentarse a un robot que sueña, tal es el grado de inesperada complejidad que ha alcanzado su cerebro positrónico. El problema es que esa franja “inconsciente” e involuntaria de su cerebro sueña sólo teniendo en cuenta la Tercera Ley, aquélla que impulsa a los robots a preservar su existencia, descartando la Primera y la Segunda. En definitiva, sueña con la libertad, con la autonomía respecto a los humanos, con escapar de la esclavitud y de unos trabajos extraordinariamente peligrosos…

La psicología juega un papel importante en bastantes de los cuentos, como en “Embustero” (1941), donde un robot telépata, tratando de no infringir la Primera Ley en su vertiente emocional, acaba creando un torbellino de envidias e intrigas en los humanos que le rodean; o en “Satisfacción garantizada” (1951), donde Susan Calvin se enfrenta al desafío de integrar los robots en los hogares y las ciudades de todo el mundo. ¿Puede un robot sustituir, por ejemplo, a un marido en el plano emocional? (tema sobre el que volvería más extensamente en la novela Los robots del amanecer). ¿Y a un hijo, como se expone en “Lenny” (1957)?. Pero también la psicología de los robots. “Sueños de robot” (1986), cuenta cómo la doctora Calvin ha de enfrentarse a un robot que sueña, tal es el grado de inesperada complejidad que ha alcanzado su cerebro positrónico. El problema es que esa franja “inconsciente” e involuntaria de su cerebro sueña sólo teniendo en cuenta la Tercera Ley, aquélla que impulsa a los robots a preservar su existencia, descartando la Primera y la Segunda. En definitiva, sueña con la libertad, con la autonomía respecto a los humanos, con escapar de la esclavitud y de unos trabajos extraordinariamente peligrosos…

Y, por fin, en “¡Fuga!” (1945), un “cerebro electrónico” construye una nave que permitirá viajar por el hiperespacio cubriendo enormes distancias. No sólo se dan cita en este cuento Susan Calvin, Powell y Donovan, sino que se descubre la tecnología que permitirá la formación de un futuro Imperio Galáctico, el de la Fundación.

De todos es sabido que Asimov no era un gran escritor desde el punto de vista estrictamente literario. Tenía una prosa poco elaborada, casi juvenil, y su obra de ficción se apoyaba más en las ideas y el desarrollo de las mismas que en la belleza de estilo. Sin embargo, esos defectos quedan parcialmente ocultos en un formato breve como es el del cuento. Las historias de robots de Asimov son relatos lúcidos, directos y sencillos en la forma pero más profundos de lo que puede parecer en su fondo, que establecieron su reputación como gran escritor del género. En los días en los que la ciencia ficción era escrita y leída como una literatura de ideas y no de estilo, no se podían encontrar muchos nombres mejores que el de Asimov. Ideas no le faltaban y era muy capaz de exponerlas no sólo con agilidad y claridad para todo tipo de lectores sino, además, hacerlo de forma condensada en un puñado de páginas. Puede que en nuestro mundo hipertecnificado encontremos bastantes detalles caducos en estos relatos, pero aun así siguen siendo historias muy disfrutables que, además, ejercieron una influencia fundamental en otros autores. En el último medio siglo, apenas pueden citarse ejemplos de robots en la literatura, la televisión o el cine que escapen de la sombra proyectada por Asimov.

En concreto, Yo, robot se convirtió en un texto fundacional dentro de la ciencia ficción. Hizo historia al redefinir para siempre la forma en que tanto los autores como los científicos concebirían los robots y la inteligencia artificial. Además, sus personajes humanos, aunque no particularmente carismáticos, sí resultan inspiradores en cuanto a que utilizan la inteligencia, el ingenio y la lógica en vez de la violencia a la hora de enfrentarse a problemas y obstáculos. Ese acento en las soluciones meditadas y no violentas combinada con un genuino sentido de lo maravilloso hacen de esa compilación una obra ideal para lectores jóvenes.

Como valoración global, el Ciclo de los Robots es ciencia ficción de calidad que apela tanto al entretenimiento puro como a la reflexión. Son cuentos y novelas que se apoyan más en las ideas y las tramas que en la fuerza de los personajes. La literatura de Asimov, y esta saga no es una excepción, es fácil de leer y aunque él mismo era bioquímico y tenía una extensísima formación en ciencia, no cae en la pedantería exhibiendo sus conocimientos en largos pasajes de explicaciones científicas. Sus historias de robots tienen más de lógica, sentido común y sociología que de matemáticas o física.

Si abordar todo el Ciclo resulta demasiado intimidante, lo mejor en mi opinión es empezar por Yo, robot y Bóvedas de acero. Si se disfrutan tanto esos cuentos como la novela, puede seguirse por El sol desnudo y El robot completo. Las novelas de los ochenta ‒Los robots del amanecer y Robots e Imperio‒, teniendo aspectos de interés, son más secundarias y probablemente sólo sean recomendables para quienes hayan disfrutado mucho con lo anterior y deseen profundizar más en la evolución de esa particular Historia del Futuro que tejió Isaac Asimov.

Artículos dedicados a la Serie de los robots

El ciclo de los robots (1940-1985), de Isaac Asimov

Bóvedas de acero (1954), de Isaac Asimov

El sol desnudo (1957), de Isaac Asimov

Los robots del amanecer (1983), de Isaac Asimov

Robots e Imperio (1985), de Isaac Asimov

Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Descubre otros artículos sobre cine, cómic y literatura de anticipación en nuestra sección Fantaciencia. Publicado previamente en Un universo de ciencia ficción, y editado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.