Parte de la ciencia ficción inglesa de los cincuenta bebe, al menos en parte, de los futuros más apocalípticos imaginados por H.G. Wells. Las novelas británicas de catástrofes de los años cincuenta continuaron la destrucción que Wells sólo había comenzado a apuntar en La Guerra de los Mundos, La guerra en el aire o La liberación mundial, y aunque la Nueva Ola de la siguiente década iba a romper muchas de estas tradiciones temáticas, la fascinación por el Wells más entrópico no se diluyó del todo.

Parte de la ciencia ficción inglesa de los cincuenta bebe, al menos en parte, de los futuros más apocalípticos imaginados por H.G. Wells. Las novelas británicas de catástrofes de los años cincuenta continuaron la destrucción que Wells sólo había comenzado a apuntar en La Guerra de los Mundos, La guerra en el aire o La liberación mundial, y aunque la Nueva Ola de la siguiente década iba a romper muchas de estas tradiciones temáticas, la fascinación por el Wells más entrópico no se diluyó del todo.

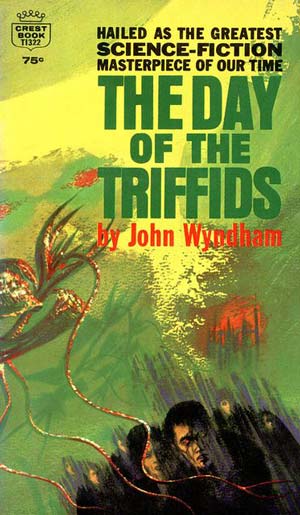

En esas ficciones, Inglaterra fue bombardeada hasta llevarla a la edad de piedra o devastada por catástrofes ecológicas tan diversas como sequías, glaciaciones o hambrunas vía destrucción de los cultivos, es amenazada por criaturas submarinas, repulsivos niños alienígenas, monos gigantes o, como es el caso que nos ocupa, plantas homicidas. Y es que uno de los autores que inauguró esa línea temática fue John Wyndham Parkes Lucas Beynon Harris con la novela que ahora nos ocupa, El día de los trífidos.

Aunque es una burda simplificación, muchos críticos insisten en calificar la carrera literaria de John Wyndham como una sucesión de suaves novelas apocalípticas destinadas a un público de clase media que todavía trataba de recuperarse de los efectos de la Segunda Guerra Mundial.

Es cierto que gran parte de los trabajos que Wyndham publicó bajo seudónimo desde comienzos de los años treinta, primero en revistas norteamericanas y luego en británicas, era poco destacado, incluso anodino. Eran cuentos que abarcaban múltiples géneros, relatos artesanales confeccionados al gusto de los editores pulp del momento. Pero la Segunda Guerra Mundial, como en tantas otras cosas, también trazó una línea divisoria en la carrera de este autor. Wyndham sirvió en el Cuerpo de Señales durante la contienda y participó en el desembarco de Normandía. Una vez firmada la paz, se encontró sin carrera ni dirección profesional, pero decidió no abandonar la escritura y reinventarse. Encontró un nuevo editor, transformó su estilo, abandonó el tono ligero, las aventuras espaciales, los mundos perdidos y los héroes de corte clásico para concentrarse en sobrias obras postapocalípticas, caracterizadas por un sentimiento difuso de inquietud, sólo en parte enmascarado por el pragmático estoicismo del que hacían gala sus protagonistas al verse enfrentados a situaciones extremas. El primer ejemplo de esta nueva etapa fue el que acabaría siendo su libro más conocido, El día de los trífidos

Los trífidos, plantas carnívoras de dos metros de altura capaces de desplazarse por sus propios medios y dotadas de unos aguijones similares a látigos cargados de veneno fulminante, fueron el producto de un experimento biológico soviético que pronto fue copiado por naciones de todo el mundo para aprovechar el aceite de gran calidad que se extraía de ellas. Cuando una extraña lluvia de meteoritos provoca la ceguera en la mayor parte de la humanidad, los trífidos no tardan en adaptarse, escapar de su confinamiento y sacar ventaja de su nueva posición de poder. Empiezan a extenderse por toda Inglaterra, acechando y matando a los desconcertados humanos que quedan, ya sean ciegos o no.

Los únicos que se salvaron de perder la vista fueron aquellos que estaban dormidos en el momento del evento astronómico (no muchos, dado que su espectacularidad hizo que pocos quisieron perdérselo) o quienes, por cualquier otro motivo (enfermedad, cautividad…), no miraron al cielo aquella noche. Uno de ellos fue el protagonista, Bill Masen, que debido a un accidente permaneció toda la noche en un hospital con los ojos vendados. No tarda en encontrar a Joselle, una atractiva joven que también ha conservado la vista al permanecer dormida recuperándose de una resaca. Juntos y por separado, estos nuevos Adán y Eva, corren diversas peripecias en el nuevo mundo postapocalítpico, viéndose obligados a tomar difíciles decisiones éticas, mientras tratan de sobrevivir y retirándose a las zonas rurales más apartadas en la esperanza de que allí nadie les molestará, ni los trífidos ni el resto de los humanos. Pero al final unos y otros se convierten en amenazas ciertas contra las cuales parece imposible prevalecer.

El germen –o, más apropiadamente dado el tema, la semilla‒ de la idea proviene de un antiguo relato firmado por el propio Wyndham, “The Puff-Ball Menace”, y publicado en la revista Wonder Stories en 1933. En él, un país enemigo introduce en Gran Bretaña un hongo letal para los humanos y que se reproduce con rapidez. Retomando esa idea, el escritor le dio una forma más elaborada y completa y el resultado, «La rebelión de los trífidos”, consiguió verse publicado entre enero y febrero de 1951 en la revista Collier’s Weekly. Se trataba de una versión más reducida de lo que luego sería el libro y en la que las plantas no eran producto de un experimento, sino que germinaban de forma natural en Venus.

Por fin, aquel mismo 1951, aparece publicado en formato de libro en Inglaterra, El día de los trífidos, cosechando un éxito inmediato y continuado del que el propio Wyndham fue el primer sorprendido. Él mismo contaba que un día, mientras tomaba una copa en un pub, dos jardineros junto a él intercambiaban historias sobre sus respectivas malas hierbas. Uno de ellos dijo: “Hay una junto a la caseta de las herramientas, un monstruo enorme. ¡Creo que es un trífido!” La palabra había pasado a formar parte del lenguaje común.

El día de los trífidos inauguró una suerte de subgénero de la ciencia-ficción del que Wyndham fue su mejor representante, y que David Pringle denominó “cataclismos domesticados” y Brian Aldiss “catástrofes acogedoras”, binomios de palabras cuya convivencia en la misma frase parece imposible. No es fácil encontrar comienzos menos esperanzadores: un individuo que se despierta en un hospital para encontrar muertos y ciegos por doquier, ciudades desiertas por las que deambulan desgraciados que, si no se suicidan, no tardarán en morir de inanición o caer presas de los trífidos que llegan atraídos por el alimento. La civilización ha quedado destruida, nada funciona y no cabe esperar consuelo en que, como tras una guerra, el tiempo pueda cerrar las heridas físicas y espirituales.

Y sin embargo, de forma sutil, Wyndham hace que esa catástrofe no resulte tan horrenda. En primer lugar, no hay una destrucción o matanzas masivas, por lo que el impacto emocional es menor que en otras obras –sobre todo cinematográficas‒ que se recrean en esas imágenes. En la novela, aunque hay escenas ciertamente pesadillescas, es más desasosegante lo que el lector puede imaginar que lo que el autor realmente describe. Y eso aun cuando lo que se abate sobre la humanidad es no una, sino tres catástrofes silenciosas.

En primer lugar, la ceguera provocada por los meteoritos que, obviamente, provoca el caos, pero de un modo que Wyndham imagina como silencioso: todo deja de funcionar, las ciudades se sumergen en un angustioso letargo y las calles están o bien desiertas o bien llenas de individuos que se agrupan en total silencio para intentar escuchar algo y que reaccionan con desesperación ante el sonido de alguien que parezca haber conservado la vista. Muchos se suicidan, otros se las arreglan para llegar a algún bar y emborracharse hasta la inconsciencia, otros capturan a alguien aún con vista y le obligan por la fuerza a buscar comida para ellos, muchos permanecen en sus casas esperando que lleguen los americanos y solucionen las cosas. Pero en cualquier caso, no hay escenas de histeria colectiva o muertes en masa.

En segundo lugar, los trífidos. Estos no son unos alienígenas hostiles que barren de un plumazo la civilización gracias a su superior tecnología. Tal y como se detalla al comienzo del libro, son el producto de una manipulación del mundo natural con intereses económicos y sin tener en cuenta los posibles peligros. Tras su liberación, se mueven, acechan y matan en silencio. Son una amenaza poco escandalosa pero escalofriante, que puede extinguir a la raza humana poco a poco y muy dolorosamente. Wyndham hace un magnífico trabajo al aumentar progresivamente la tensión y la sensación de peligro que desprenden esas criaturas. Al principio, las ciudades son seguras (las granjas de trífidos siempre estaban en la afueras), pero poco a poco van invadiéndolas y haciéndose también con el dominio del mundo rural. Es imposible no sentir desasosiego e incluso terror con escenas como aquella en la que las plantas carnívoras se agolpan con una muda ansiedad contra las vallas que rodean la casa en la que se atrincheran los protagonistas.

Aún hay una tercera catástrofe de la que no se cuenta demasiado pero que puede resultar igualmente devastadora: una plaga que empieza a cebarse con todos los supervivientes, ciegos o no, y que en cuestión de horas aniquila a su víctima. Las causas últimas tanto de las extrañas luces que cegaron a todo el mundo como de la epidemia nunca llegan a aclararse del todo, pero el escritor sugiere que algo tienen que ver una serie de satélites secretos situados en órbita por las potencias en liza. Hemos sido nosotros mismos, por tanto, los que con nuestra arrogancia hemos causado el desastre que acaba con nuestra civilización.

Como ya indiqué, Wyndham no se recrea en los aspectos más morbosos de la tragedia e incluso –y de aquí viene la expresión “catástrofe cómoda”‒ da la impresión de que aquélla ha servido para hacer limpieza, borrón y cuenta nueva, dando la oportunidad a los supervivientes de comenzar una vida más pura, auténtica y sencilla en la que no tengan cabida las injusticias y mezquindades que lastran el mundo moderno.

Tanto en esta novela como en las dos siguientes escritas por Wyndham (El kraken acecha y Las crisálidas) y también en las firmadas por otros autores, como La Tierra permanece (1949) de George Stewart, todas ellas clasificables en el subgénero de “catástrofes cómodas”, las calamidades se describen a través de la experiencia de un puñado de supervivientes que interpretan y asimilan la situación desde sus propios puntos de vista, pero siempre con conformismo.

En una especie de versión populista del existencialismo, el desastre es una experiencia límite que actúa como catalizador de una transformación personal. Los placeres que el superviviente encuentra en la nueva situación quedan bien descritos en El día de los trífidos:

“Pero lo que me había parecido a veces una vida bastante vacía, resultaba ahora una suerte. Mi padre y mí madre habían muerto, mi única tentativa matrimonial había fracasado años atrás, y nadie en particular dependía de mí. Y me descubrí sintiendo —consciente de que no era eso lo que debía sentir— cierto alivio… (…) Pienso que quizá se debió al hecho de tener que enfrentarme con algo totalmente nuevo. Todos los viejos problemas —los ya rancios—, tanto los personales como los generales, habían sido borrados de un solo plumazo. Sólo el cielo sabía cuáles surgirían ahora —y parecía que iban ser muchos—, pero serían nuevos. Yo era ahora dueño de mí mismo, y ya no más el diente de un engranaje. Era posible que tuviese que enfrentarme con un mundo lleno de horrores y peligros, pero los enfrentaría a mi modo. Nunca más sería llevado de aquí para allá por fuerzas e intereses que ni me importaban ni podía entender.”

En ese intento de recobrar el individualismo perdido, el protagonista, su amada y el resto de personas que se agrupan a su alrededor, acaban asentándose en el campo, lejos de las ciudades que simbolizan la industria, la cultura y, en general, el mundo moderno. Durante un tiempo, consiguen llevar una vida satisfactoria, incluso demuestran ser capaces de adaptar sus antiguos valores de clase media británica a las nuevas circunstancias, resistiéndose a adoptar los dictatoriales y despiadados métodos de otros grupos de supervivientes dispuestos a construir un nuevo mundo sacrificando la individualidad y la ética.

Aunque algunos aspectos de la novela pueden parecer ya caducos, especialmente la paranoia de los personajes tan característica de la Guerra Fría y que aquí está ejemplificada por los trífidos, éstos no constituyen el verdadero núcleo de la historia. El auténtico acierto de Wyndham reside en utilizar la catástrofe y las plantas asesinas como meras excusas para desarrollar lo verdaderamente relevante del argumento: ¿Cómo sobrevivir? Y no se trata de una pregunta meramente pragmática (cómo obtener alimento, evitar a los trífidos, dónde encontrar cobijo…) sino ética. Dado que el número de los que ven es mucho menor que el de los ciegos ¿deberían ser estos últimos salvados por los primeros? Al fin y al cabo, desde un punto de vista estrictamente lógico, no harán sino consumir recursos y esfuerzos de quienes ven sin aportar a cambio nada productivo al nuevo mundo. Serán, en resumen, una carga. ¿Y las mujeres ciegas? ¿Es moral el salvarlas y cuidarlas, con el fin de utilizarlas como meras hembras reproductoras de niños con vista que ayuden a repoblar la menguada especie humana?

Son preguntas que tratan de responder las diferentes comunidades que van surgiendo tras el desastre, y con las que entran en contacto Masen y Josella. Así, el protagonista recibe una lección de eugenesia por parte de un grupo de intelectuales atrincherados tras las puertas de la Universidad de Londres, que insisten en que toda moralidad debe dejarse atrás con el pretexto de que lo más importante es preservar la especie. Coker, un obrero ilustrado con el que saquea las abandonadas tiendas y almacenes de Londres, exhibe unas ideas sobre el socialismo y la lucha de clases que escandalizan la mentalidad burguesa de Masen. La comunidad de las afueras de Tynham bien podría ser el college de Tolkien en Oxford: un refugio para cristianos convencidos que se niegan a atenuar la intensidad de sus creencias para poder sobrevivir. Masen no puede entender su rechazo a adaptarse a la nueva situación ni su decisión de esperar pasivamente “hasta que lleguen los americanos y restauren el orden”. Al final, Masen y Josella abandonan cualquier intento de integrarse en una comunidad, prefiriendo limitarse a la familia, alejándose de las ciudades e instalándose en una granja.

Desgraciadamente, al final, nos dice Wyndham, incluso en mitad de una catástrofe de ámbito global, el peor enemigo de la humanidad sigue siendo ella misma. El autor no es capaz de imaginar una solución definitiva a la crisis del humanismo liberal que sobrevendría en tales circunstancias. Porque la en principio idílica comunidad de Masen y Josella demuestra ser insostenible, y aunque al aferrarse a los valores tradicionales consiguen parapetarse durante un tiempo de la degradación de su humanidad, al final no es una barrera suficiente contra los enemigos externos que les acechan, humanos y naturales. No tienen más remedio que huir al estado neo-feudal militarizado o “democracia de emergencia” instaurado en la isla de Wight, y que se presenta de forma más bien ambigua en las últimas páginas. Nada garantiza que su vida allí vaya a ser mejor que con cualquiera otra de las comunidades que habían encontrado anteriormente.

De hecho, el auténtico temor que transmite la novela no es tanto la aparición de un nuevo predador, ni la tragedia de millones de personas condenadas por haber quedado ciegas, sino la potencial pérdida del conocimiento colectivo acumulado tras siglos y siglos de vida en sociedad. La desaparición de la ciencia y la industria puede condenarnos a regresar a la edad de piedra, no importa lo paternalista y organizada que sea la nueva sociedad que surja del desastre.

El discurso que Wyndham articula sobre la evolución social es tan claro como poco halagüeño: la ciencia y la adquisición de conocimiento son lujos que están fuera del alcance de una sociedad desintegrada que debe obtener todo lo necesario para sobrevivir a base de puro esfuerzo físico.

El éxito de Wyndham se debió también a su distanciamiento respecto a los esquemas argumentales más cercanos a la tradición pulp americana y su identificación con la reciente experiencia bélica de sus compatriotas. En primer lugar, y a diferencia de Estados Unidos, que –con excepción de Pearl Harbor‒ había mantenido a su territorio y población civil alejados de la contienda, Inglaterra había sufrido en carne propia las consecuencias de los bombardeos alemanes y la amenaza de una invasión. Los británicos, por tanto, se sentían mucho más próximos a los escenarios postapocalípticos que retrataba Wyndham de lo que los americanos podían entender. De ahí derivaba un pragmatismo que favorecía un nuevo tipo de protagonista alejado de los canónicos héroes de acción curtidos en mil aventuras que poblaban las revistas pulp. Ahora el foco caía sobre individuos de clase media con los que muchos lectores adultos podían identificarse.

El final de la Segunda Guerra Mundial había sido un momento de triunfo para las fuerzas aliadas y las poblaciones de los países liberados, bien de la ocupación alemana, bien de la amenaza de la misma. Pero conforme fue pasando el tiempo, la gente empezó a darse cuenta del profundo efecto que la guerra había tenido en sus vidas y a comprender la devastación que había causado en muchísimos países. La década de los cincuenta fue un tiempo de recuperación y consolidación de la paz, mientras el mundo hacía inventario de lo perdido y las familias se resignaban a continuar viviendo sin algunos de sus seres queridos. Nadie tenía ánimos para leer nada sobre heroicos superhombres salvando el mundo (de ahí el declive brutal de los cómics de superhéroes tras la guerra) o ambiciosas misiones espaciales de exploración. La percepción del público había cambiado, y con ella, los protagonistas que poblaban las páginas de la ciencia ficción.

De ahí, como comentaba más arriba, la sustitución del héroe autosuficiente por hombres más corrientes (la liberación de la mujer vía el movimiento feminista de los sesenta aún debía aguardar unos cuantos años) que se asemejaban más al lector medio de ciencia ficción, quien, lejos de ser un intrépido aventurero capaz de reaccionar adecuadamente ante cualquier situación, quedaba asombrado y confuso ante los cambios que se operaban a su alrededor en el mundo real.

En ese nuevo marco, las tramas se focalizaron en el mundo de la clase media. Ahora, cuando los alienígenas invadían, lo hacían ocupando sigilosamente pequeñas ciudades indefensas, o se apoderaban de las mentes de gente ordinaria para que nadie se diese cuenta de la amenaza hasta que fuera demasiado tarde.

De este modo, en El día de los trífidos, Bill Masen no pretende salvar al mundo (aunque, al final de la novela, decide dedicar su vida a la cruzada de erradicar a los trífidos de la faz de la Tierra) y no se ajusta a los estereotipos heroicos. Sus objetivos son primarios: conservar la vida, encontrar un lugar donde estar a salvo y proteger a sus seres queridos –y solo a ellos‒ de los horrores de un mundo en desintegración; todas ellas metas con las que cualquier lector podría identificarse. No hay tiempo ni ganas para filosofías, veleidades, emocionantes aventuras o propósitos elevados. Lo único que quieren los supervivientes de clase media de las novelas de Wyndham es entender el nuevo mundo al que han sido arrojados y encontrar su lugar en él.

Esos valores no sobrevivirían a la década siguiente. Los años sesenta contemplaron otro cambio de ritmo. La contracultura tomaría las riendas despreciando los valores tradicionales de la burguesía y los escritores de ciencia ficción, aunque siguieron imaginando escenarios postapocalípticos, se mostraron bastante más pesimistas respecto a lo que se podía esperar de los supervivientes.

En definitiva, El día de los trífidos es una novela de fácil lectura, emocionante, sin pretensiones pero con poderosas imágenes, que mezcla el terror y la ciencia ficción para narrar con sólido ritmo una de las mejores historias de catástrofes que se hayan escrito. El mundo se acaba y ya nunca volverá a ser lo que conocimos. Pero a pesar de todo, los protagonistas mantienen y transmiten un rescoldo de esperanza de que seguiremos siendo humanos si perseveramos en no renegar de los logros inmateriales que nuestra especie ha conseguido: el esfuerzo, la disciplina, la adaptabilidad, la compasión, la familia y el amor.

Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Descubre otros artículos sobre cine, cómic y literatura de anticipación en nuestra sección Fantaciencia. Publicado previamente en Un universo de ciencia ficción, y editado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.