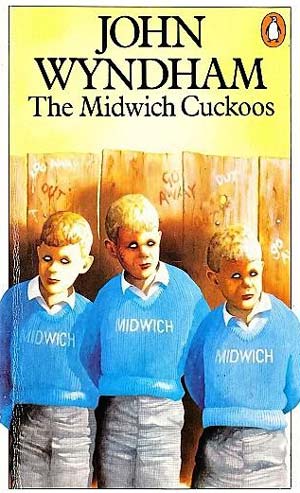

Mientras que desde los años treinta la ciencia ficción americana, publicada en formato pulp, seguía mayormente una línea juvenil, optimista respecto al futuro y donde la ciencia y la tecnología ocupaban un lugar central –con todas las excepciones que se quieran encontrar a este modelo, sobre todo a partir de finales de los cuarenta‒, en Inglaterra los autores de ciencia ficción apostaron por una línea más madura que seguía los pasos de su gran compatriota y padre fundador del género, H.G. Wells. Uno de sus más insignes herederos fue John Wyndham, sobre el que ya hablé en el artículo dedicado a su obra más conocida, El día de los trífidos (1951).

Mientras que desde los años treinta la ciencia ficción americana, publicada en formato pulp, seguía mayormente una línea juvenil, optimista respecto al futuro y donde la ciencia y la tecnología ocupaban un lugar central –con todas las excepciones que se quieran encontrar a este modelo, sobre todo a partir de finales de los cuarenta‒, en Inglaterra los autores de ciencia ficción apostaron por una línea más madura que seguía los pasos de su gran compatriota y padre fundador del género, H.G. Wells. Uno de sus más insignes herederos fue John Wyndham, sobre el que ya hablé en el artículo dedicado a su obra más conocida, El día de los trífidos (1951).

John Wyndham fue uno de los más importantes e influyentes escritores de ciencia ficción británicos de la década de los cincuenta y sus libros nunca han estado descatalogados. Sus ficciones, directa o indirectamente, siguen fascinando a la imaginación del público, ya sea mediante adaptaciones radiofónicas o bien como homenajes más o menos reconocidos (ahí tenemos 28 días después, la película de Danny Boyle).

Sin embargo, los escritores de la Nueva Ola de los años sesenta no le tenían demasiado aprecio debido a su estilo clásico, directo y sobrio. Al fin y al cabo, en los mismos años en los que Wyndham publicó sus más famosos libros (1951-1968), autores como Alfred Bester o Philip K. Dick ya rompían todos los moldes y abrían nuevas perspectivas. Pero lo cierto es que el juez más implacable, el tiempo, lo ha tratado mejor que a muchos otros de sus contemporáneos.

En su famosa historia del género Billion Year Spree – The True History Of Science Fiction (1973), Brian Aldiss lo menospreciaba cariñosamente como autor de “catástrofes acogedoras” (“cozy catastrophes”), esa modalidad del subgénero postapocalíptico en el que los protagonistas, de clase media y carácter templado, afrontan el fin de la civilización sin perder los característicos flema y modales británicos. Esto suena como el típico desprecio condescendiente de una generación hacia la precedente, pero lo cierto es que Wyndham sólo era unos diez años mayor que Aldiss. Y en cualquier caso, uno de sus libros más interesantes y clásico de la época por derecho propio, Los cuclillos de Midwich, tiene poco de “catastrófico”, al menos en la forma en que entendemos el término. Porque la catástrofe en cuestión no tiene que ver con la mortandad global sino con la natividad.

Los niños aparecen como figuras centrales en muchas historias de ciencia ficción en tanto en cuanto representan la inocencia y el potencial. Podemos dividir esas narraciones en tres categorías principales. La primera sería aquella en la que aparecen niños con poderes psíquicos benignos (Slan, 1940, A.E. van Vogt; Los cristales soñadores, 1950, Theodore Sturgeon). Las capacidades de esos infantes parecen benévolas porque normalmente sus historias son narradas desde su propio punto de vista haciendo que el lector se ponga de su parte. El segundo tipo sería el inverso: historias con niños monstruosos que exhiben poderes perniciosos («El pequeño asesino”, 1946, Ray Bradbury; “Nacido de hombre y mujer”, 1950, Richard Matheson). Son relatos en los que normalmente la sociedad se enfrenta a la amenaza que constituye el niño o niños y el lector se posiciona en su contra.

La tercera categoría y en la que se incluye la novela que nos ocupa es aquella que fusiona las dos anteriores y en la que los niños, para bien o para mal, se alían con extraterrestres o humanos tan extraños que bien podrían provenir de otro mundo (“Hora cero”, 1947, Ray Bradbury; El fin de la infancia, 1950, Arthur C. Clarke). Pues bien, el subgénero de la ciencia ficción al que podríamos adscribir Los cuclillos de Midwich y sus inquietantes niños es al de invasiones extraterrestres en su modalidad “silenciosa”, un tema que ya había aparecido en otra obra de Wyndham, El kraken acecha (1953), y sobre el que volvería posteriormente aunque con un giro distinto en Chocky (1968).

Todos los presentes en el pequeño y tranquilo pueblo inglés de Midwich un día concreto, caen en un trance mientras un campo invisible y esférico rodea a la localidad y sume a todos los seres vivientes que lo traspasan en una suerte de coma. Los aviones que sobrevuelan el lugar a suficiente altura –porque los que no, acaban estrellándose al desvanecerse el piloto‒ toman fotografías de lo que parece ser un objeto extraño, probablemente extraterrestre, situado en el casco urbano. Cuando todos los vecinos despiertan al cabo de veinticuatro horas, nada extraordinario o duradero parece haber sucedido.

Unas semanas después, se hace evidente que todas las mujeres fértiles quedaron aquel día embarazadas.

Habitantes y autoridades deciden mantener en secreto lo sucedido y tras un tenso periodo de gestación nacen, todos el mismo día, unos extraños niños híbridos que desde el principio manifiestan un alto grado de inteligencia y capacidades telepáticas que incluyen influir en los actos de sus madres. Esas criaturas son todas muy parecidas en aspecto (destacando sus penetrantes ojos dorados, su pelo rubio y tez blanca), crecen rápidamente (a los nueve años ya aparentan dieciséis) y desarrollan una suerte de mente comunal: todos ellos están unidos en una conciencia única y lo que uno ve o siente, lo ven y sienten los demás instantáneamente.

Los niños son claramente una anomalía y un problema. ¿Pero cómo de grave? ¿Cómo llegaron allí y de dónde? ¿Cuál es su propósito último? ¿Son un fenómeno aislado o el comienzo de algo global que acabará desplazando a la especie humana en un nuevo orden natural? ¿Son el equivalente alienígena a un cuclillo, huevos invasores depositados en nidos ajenos que echarán fuera a los polluelos legítimos? Como solía ser habitual en la literatura de ciencia ficción de aquellos años, estas cuestiones se desarrollan con cierta extensión y abundantes diálogos por parte de un par de intelectuales que toman el papel protagonista, sobre todo el sofisticado y excéntrico Gordon Zellaby.

Mientras tanto, van pasando los años y, sabiéndose diferentes y no albergando un afecto particularmente fuerte por sus “familias” o vecinos, los niños van marginándose del resto del pueblo, recluyéndose en unas instalaciones gubernamentales cercanas, La Granja, e inquietando al vecindario hasta que llega la primera muerte, un joven al que obligan a matarse en su propio coche en represalia por casi haber atropellado a uno de ellos. Poco después y tras otro incidente, estalla el brote de violencia que venía gestándose y cuando una turba se dirige a atacarlos, ellos responden manipulando sus mentes y obligándolos a suicidarse o atacarse entre ellos. Para Gordon Zellaby, consciente desde hace tiempo de la amenaza que suponen los niños, decide que ha llegado el momento de tomar una nada fácil decisión.

La amenaza de lo diferente, de lo extraño, ha sido uno de los temas más tratados por Wyndham. Desde Polizonte a Marte (1936) hasta Las crisálidas (1955) pasando por la novela que nos ocupa, Chocky (1968) y diversos cuentos (“Es un niño sabio” o “Una vida pospuesta”), el autor volvía una y otra vez a la figura del “niño distinto”, seres al tiempo superiores y extraños con forma infantil. Pero lo que diferencia a Los cuclillos de Midwich de Las crisálidas o Chocky es que en este caso Wyndham no trata de despertar la simpatía del lector hacia los niños. Más bien al contrario, dirige la trama y aporta argumentos para que resulte necesario, incluso heroico, asesinarlos. Y es que uno de los recursos dramáticos del género de terror suele ser volver los valores de una sociedad contra el lector para crear una sensación de repulsión, de incomodidad. En este caso, Wyndham toma el lazo entre unos padres y su hijo y en vez de presentarlo como uno de los pilares de la comunidad humana lo convierte en una amenaza para ella.

Los cuclillos de Midwich, como otras novelas de John Wyndham, se centra en las tensiones que en tiempos de crisis surgen entre una mayoría y una minoría. En El día de los trífidos, el escritor reflexionaba sobre las exigencias que, tras un desastre global, una mayoría ciega de gente imponían a la minoría que todavía podía ver, en un contexto además de peligro continuo en la forma de plantas letales capaces de desplazarse. En Las crisálidas, se explora lo que es vivir temeroso de la mayoría cuando una guerra nuclear ha creado la necesidad de mantener la consistencia y pureza genéticas. Los cuclillos de Midwich nos presenta a una minoría, los Niños, que resultan ser la quinta columna de una invasión alienígena.

Los ovnis, los extraterrestres y sus correspondientes teorías de la conspiración involucrando a militares y políticos que hurtaban a la opinión pública conocimientos que podrían cambiar el mundo, empezaron a cocinarse en los años cincuenta, alimentados a partes iguales por la absorción de temas y clichés de la ciencia ficción en la cultura popular (novelas, comics, películas); y la Guerra Fría, que alimentaba el miedo de los países occidentales a las invasiones físicas o ideológicas, explícitas o secretas, del bloque comunista, miedo que podía transformarse fácilmente en alegorías donde los “rojos” se transformaban en alienígenas.

Por tanto, resulta frecuente leer interpretaciones de Los cuclillos de Midwich como una obra visceral encuadrada en ese territorio compartido que formaron la Guerra Fría y los ovnis, una especie de respuesta a La invasión de los ladrones de cuerpos de Jack Finney, sobre la corrupción de la sociedad desde el interior, en este caso desde lo más querido y protegido por cualquier pueblo: los niños.

Ahora bien, puede resultar más interesante enmarcar la novela como una ficción obra de la posguerra y, quizá más específicamente, post-Holocausto. En 1956, cuando Wyndham la escribía, apenas había pasado una década desde la liberación de los campos de concentración nazis. Él mismo había estado en el ejército británico como cifrador del Royal Corps of Signals y participado en los desembarcos de Normandía –aunque no en los primeros días‒. El narrador de la historia también recuerda sus experiencias bélicas al encontrarse con un viejo camarada de armas: “las Ardenas, el Reichswald y el Rin”, lo que lo sitúa junto a las tropas que encontraron los primeros campos, lugares donde los alemanes habían objetivado y sistematizado el asesinato de niños (junto al de hombres y mujeres) con el “argumento” de que estaban “defendiendo la civilización y la especie humana” de una amenaza interior. Bajo cierto punto de vista, la novela podría interpretarse como un intento de, utilizando un marco de ciencia ficción, entrar en la mente de la gente capaz de cometer tales actos.

El asesinato en masa con el que concluye el libro es, si uno se para a considerarlo, una monstruosidad. No sólo se le resta importancia al suicidio de Zellaby como un acto heroico, dado que ya se nos ha sugerido que le queda poco tiempo de vida debido a una enfermedad cardiaca, sino que Wyndham evade mostrar el horror de tal matanza haciendo que ocurra “fuera de plano”. Es más, el autor simplifica o rehúye el dilema moral de todo ello al asegurarse en la trama que ningún miembro de su familia se encuentra entre los niños destruidos.

Hay un componente racial en esta novela. De acuerdo con el militar Bernard Wescott: «La situación referente a los niños puede plantearse más bien diciendo que nosotros no hemos comprendido que representan un peligro para nuestra especie”; o, cuando llegan informes de la aparición de niños similares en una remota aldea rusa, se dice que “representan no solamente un peligro para la nación donde se hallan ubicados, sino también un peligro muy grave para la especie. Esos informes concluyen con una llamada urgiendo a todos los gobiernos para que ‘neutralicen’ a todos los grupos en el tiempo más breve posible”.

Otro personaje, Leebody, insiste en que matarles no puede ser considerado como asesinato dado que “No pueden ser lo que nosotros llamamos un hombre, ya que su estructura interna está concebida de otro modo, su «semejanza» lo es con algo distinto. Poseen la apariencia del género homo, pero no su naturaleza. Y puesto que son de otro género, y que el asesinato consiste, por definición, en matar a una persona de su propia especie, el hecho para nosotros de matar a uno de ellos ¿es realmente un asesinato? Parece que no”.

Zellaby resume, justo antes de su suicidio-genocidio: “Es nuestro deber para con nuestra raza y cultura liquidar a los niños” o “su cultura (…) extinguirá la nuestra”. Todos esos desagradables eufemismos (“liquidar”, “neutralizar”) resultan dolorosamente familiares. Es más, la descripción que Wyndham hace de los niños es ofensivamente semita: “Tenían los mismos cabellos rubio oscuro, la misma nariz recta y delgada, las mismas bocas pequeñas”, y el mismo “tono bronceado de piel”. La novela va preparando el terreno, mezclando lo puramente emocional (esa repetida sensación de “extrañeza” que despiertan los niños) con los argumentos racionales, para alcanzar el mismo punto al que llegaron los nazis: los niños deben ser asesinados para proteger nuestra especie. Ojo, esto no quiere ni mucho menos sugerir que Wyndham, por lo demás un hombre humanitario y sensible, tuviera ideas nazis. Más bien al contrario. Los cuclillos de Midwich es una exploración de la perversa ética del guardia de campo de exterminio, presentándola de forma inquietante como algo perfectamente razonable.

También hay quien ha visto en esta novela otra lectura muy diferente. A mediados de los cincuenta estalla una nueva música, el rock and roll, que cae como un terremoto en la juventud norteamericana y, algo después, británica. De repente, los adolescentes empiezan a adoptar una vestimenta, una música y unos referentes musicales que sus mayores no pueden entender. Los hijos se convierten en extraños para sus padres…y viceversa. En el caso de Inglaterra, además, aparece el fenómeno de los Teddy Boys, una subcultura de jóvenes que adoptaron la estética de los dandies de la época eduardiana y que protagonizaron altercados y peleas entre bandas, a menudo engordados por los periódicos, preocupando a padres y conservadores. Aunque posiblemente no fuera esta la intención de Wyndham, Los cuclillos de Midwich, admite también una lectura bajo esa luz y desde el punto de vista de un autor que por entonces ya contaba más de cincuenta años.

He comentado al principio la acusación que se le hacía a Wyndham respecto a su inclinación por la “catástrofe acogedora”. Aunque en Los cuclillos de Midwich no hay una tragedia propiamente dicha –aunque sí muertes que para el apacible pueblo tienen esa consideración‒, lo cierto es que los implicados en la trama se toman las cosas con una calma muy british. El Día Negro, un fenómeno anómalo donde los haya y que además provoca varios fallecidos por accidente, es considerado por los residentes como una molestia efímera de la que cuanto menos se hable, mejor. Los vecinos se contentan con reanudar sus apacibles vidas y mantener el asunto en secreto para evitar la intromisión de los periodistas y los agentes del gobierno. Padres y maridos que regresan a casa tras prolongadas ausencias para encontrarse a hijas y esposas embarazadas, no hacen un escándalo de ello y permanecen a su lado fielmente durante la gestación. Los líderes de la comunidad son también los vecinos más acaudalados y de mejor educación (Zellaby, el doctor, el reverendo), gente capaz de mantener la cabeza fría e insuflar algo de sentido común en sus más apasionados conciudadanos.

Dado que el número de embarazos asciende a docenas y que todo el mundo es consciente de que las criaturas dentro de los vientres de las madres no son humanas –al menos, no completamente‒, el que todo el pueblo pueda mantener el autocontrol con tanta facilidad y, además, ocultarse a la atención de los medios de comunicación y su amor por el sensacionalismo, las autoridades o incluso los vecinos de la zona, resulta inverosímil por no decir absurdo.

Ahora bien, lo que para Brian Aldiss era un punto débil de Wyndham, en realidad era la demostración de la fe que éste tenía en el hombre corriente británico cuando se trataba de salvarse a sí mismo y a la propia especie, su capacidad para unirse y actuar de forma comunitaria ante la adversidad, una virtud que todos sus compatriotas habían practicado con buenos resultados durante los años de guerra, que no habían olvidado y de la que siempre se han sentido orgullosos.

Por otra parte, estos ingleses apegados a la tierra, las restricciones sociales y la corrección, son los únicos en la novela que parecen demostrar algo parecido a la ética. Porque el fenómeno de los “cucos”, como he apuntado, ha afectado también a otras naciones…naciones que han tenido menos escrúpulos morales: los rusos, ya lo dije, liquidan a la población “infectada” utilizando armamento nuclear; en Australia, “mueren” a las pocas horas y los esquimales canadienses, considerando el fenómeno una aberración, exterminan a los niños y a sus madres humanas. Los vecinos de Midwich, en cambio, se resisten a dar un paso que les parece antinatural y prefieren ignorar la amenaza latente y convivir con ella sin hablar demasiado del asunto.

Hay algo más que se oculta bajo ese exterior sobrio, algo distante y educado. La elección del narrador, Richard Gayford, es una opción narrativa un tanto extraña porque se trata de un personaje marginal en la trama. De hecho, no estaba en el pueblo cuando tuvo lugar el Día Negro y su papel en todo el asunto es casi totalmente pasivo. Uno bien podría pensar que la novela, escrita en tercera persona, habría sido prácticamente igual. Sin embargo, es igualmente probable que Wyndham hubiera querido utilizar un narrador falible que a menudo no sabe interpretar correctamente lo que sucede ante sus ojos o los testimonios de los que se hace eco. No parece darse cuenta, por ejemplo, de la existencia de una pareja de lesbianas en el pueblo, las señoritas Lamb y Latterly; y es el último en percatarse de que todas las mujeres están embarazadas o de que se están produciendo intentos de aborto.

Y aquí encontramos otra lectura posible del libro: bajo el exterior de un conflicto secreto entre alienígenas y humanos, lo que se esconde es uno entre hombres y mujeres. Todo el incidente de Midwich supone una experiencia particularmente traumática para sus mujeres: se producen violaciones en masa (porque eso es lo que sufren las mujeres), abortos, nacimientos y maternidad. Sin embargo, el punto de vista que sobre todo ello recibe el lector es básicamente masculino. Es más, la forma de leer la historia cambia considerablemente si se atiende a lo que Gayford narra o bien a lo que no dice o de lo que no se da cuenta.

Aquí caben dos interpretaciones. Una, que Wyndham quisiera poner de manifiesto precisamente lo sesgado de la versión ofrecida por un espectador masculino. Otra, que el autor era básicamente un hombre de su época y que no se le ocurriera otorgar demasiada importancia a las mujeres. De hecho, la única excepción es la sensata esposa de Zellaby; e incluso ella ha de ser persuadida por las “fuerzas vivas” del lugar, el doctor, el vicario y su intelectual marido, para que adopte un rol de líder de las confusas embarazadas del pueblo. Es un sexismo condescendiente que hoy puede resultar chirriante pero que formaba parte de la mentalidad general de la época, sobre todo en las poblaciones más pequeñas del interior de Inglaterra (en este sentido y como suele suceder con la ciencia ficción añeja, esta novela es también una obra costumbrista que nos abre una puerta a tiempos pasados). Sea como fuere, lo más probable es que hoy la historia se hubiera contado con una narradora femenina.

A estos comentarios relacionados con el género, quisiera añadir un par de observaciones finales. Primero, que John Wyndham, en su adolescencia y hasta los dieciocho años, cursó estudios en la escuela de Bedales, en Hampshire, famosa por su espíritu progresista y donde la educación era mixta. Siempre recordó con afecto aquellos años, sin duda capitales en su educación y en su modo de relacionarse con las mujeres. Se casó a una edad muy tardía, 60 años, con Grace Isobel Wilson, a la que conocía desde hacía dos décadas y durante varios años vivieron en habitaciones separadas en el londinense Penn Club antes de mudarse a Hampshire, justo al lado de la escuela Bedales. En otra de sus novelas, Dificultades con los líquenes (1960), reflexiona sobre cómo la biología obligaba a las mujeres a elegir entre sus carreras profesionales y la vida familiar.

Esto vuelve a demostrarnos que las obras muchas veces conviene no analizarlas pontificando o dando por verdades lo que son en realidad opiniones o interpretaciones personales del comentarista. Las personas somos complejas y muchas veces contradictorias en nuestros actos y pensamientos, así que no es justo ventilar a un autor, como ahora es el caso de Wyndham, definiéndolo con un par de epítetos.

Y segundo: las censuras no solo son un fenómeno propio de las dictaduras. En los años cincuenta, prácticamente todos los países occidentales, desde Estados Unidos hasta Francia, tenían métodos para censurar o marginar las obras según su contenido se ajustara a una serie de parámetros establecidos por ciertos señores. Pues bien, Wyndham, en Inglaterra, escribía antes de que se aprobara en 1959 la Obscene Publications Act, que defendía a los autores de las acusaciones y cargos por obscenidad esgrimiendo lo que se conoce como “mérito literario” o “bien público”. Así que difícilmente podría haberle dado en Los cuclillos de Midwich el peso dramático que merecían al lesbianismo o al aborto. Apuntar la existencia de ambos en esas circunstancias de vigilancia censora, ya puede considerarse lo suficientemente subversivo.

Desde el punto de vista estilístico y narrativo, la obra denota su edad en la abundancia de largos pasajes expositivos y la falta de acción (al menos para lo que suele ser el gusto actual). Wyndham toma una historia básica por lo demás muy sencilla y la alarga y engorda a base de diálogos con contenido filosófico que es lo que a la postre le da a la novela su profundidad. Aunque la primera parte sea quizá demasiado verbosa, tampoco puede decirse que resulte aburrida; la segunda, en la que los niños ya han crecido y empiezan a manifestar sus poderes y afectar a la vida del pueblo, contiene pasajes muy emocionantes.

La prosa es sobria y contenida y los personajes carecen de demasiada profundidad. Gordon Zellaby, en su calidad de escritor e intelectual en un ambiente rural de gente trabajadora, es retratado como alguien excéntrico y erudito hasta rozar lo inverosímil. Es, también, el único que es consciente de la amenaza con la que conviven y, por tanto, la teme. No sólo reflexiona sobre ella en abundancia sino que decide llevar dichos pensamientos a su lógica conclusión y transformarlos en acción. Por otra parte, el hecho de que la ambientación sea rural y la tecnología tenga poco peso en la trama, hace que la historia haya aguantado el paso del tiempo mejor de lo que podría esperarse.

Los métodos narrativos algo arcaicos, ritmo lento e ideas que hoy interpretamos trasnochadas son, al fin y a la postre, detalles menores que no llegan a rebajar la categoría de clásico de Los cuclillos de Midwich. Y ello porque sigue siendo un thriller emocionante que admite varias lecturas con diferentes grados de profundidad. Puede disfrutarse como una narración que mezcla hábilmente ciencia ficción y terror y que anima a reflexionar sobre el papel de la humanidad en el universo.

También puede leerse como sátira de la ideología occidental sobre “civilización” y “raza”, algo que quizá fue más evidente en la posguerra pero que tampoco se puede decir que haya perdido actualidad.

Por último, como una historia en la que, estando en juego la supervivencia de la especie –sea la humana o la alienígena de la que proceden los niños‒ se plantean cuestiones filosóficas y morales: ¿Qué haríamos nosotros en un caso semejante? ¿Qué precio estaríamos dispuestos a pagar en términos de civilización y sociedad en aras de esa supervivencia? Son cuestiones espinosas sobre los límites de nuestra cultura y nuestra ética que fueron formuladas en una época en la que se estaban poniendo los cimientos del mundo tras la Segunda Guerra Mundial pero que siguen vigentes hoy.

Un libro, en fin, que contradice la acusación de Wyndham como artesano de “catástrofes acogedoras”. Rásquese un poco el barniz de buenos modales y espíritu solidario y se encontrará un relato inquietante y desconsolador en el que no hay sensación de triunfo final ni de justa y reconfortante supremacía de los valores de la clase media.

Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Descubre otros artículos sobre cine, cómic y literatura de anticipación en nuestra sección Fantaciencia. Publicado previamente en Un universo de ciencia ficción, y editado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.