En los tiempos del bloque soviético, cuando una decena de países estaban bajo el férreo control de Rusia y en ellos existían regímenes totalitarios que prohibían todo aquello por lo que la izquierda siempre había luchado, en aquellos tiempos, las víctimas de esas dictaduras se encontraban con una terrible paradoja cuando llegaban al llamado mundo libre.

En los tiempos del bloque soviético, cuando una decena de países estaban bajo el férreo control de Rusia y en ellos existían regímenes totalitarios que prohibían todo aquello por lo que la izquierda siempre había luchado, en aquellos tiempos, las víctimas de esas dictaduras se encontraban con una terrible paradoja cuando llegaban al llamado mundo libre.

La paradoja era que nadie les quería escuchar, o dicho con más exactitud: la izquierda no quería saber nada de ellos.

Llegaban a Occidente para contar lo que habían vivido allí y descubrían que la izquierda occidental apoyaba esos regímenes, que los intelectuales más combativos elogiaban a Stalin, a Ceaucescu y a Mao.

El ejemplo sin duda más escandaloso fue el de Jean Paul Sartre, quien no sólo aceptó participar en el Congreso de Intelectuales organizado por Stalin, sino que, tiempo después, cuando le asaltaron las primeras dudas acerca de aquel régimen criminal, decidió convertirse en maoísta. Y lo hizo precisamente en la época más deleznable del maoísmo, la de la Joven Guardia Roja y la Revolución Cultural, el movimiento organizado por el viejo Mao para recuperar el poder, apoyándose, como suelen hacer los fascismos, en la fuerza de choque de los jóvenes.

La Revolución Cultural y los jóvenes guardias rojos sembraron el terror en China, matando, acusando y persiguiendo a todos los supuestos cómplices de la degeneración capitalista, hasta que las propias autoridades tuvieron que frenarlos porque se les iba de las manos el control del país.

A la izquierda: Sartre y Simone de Beauvoir venden el periódico maoísta «La causa del pueblo» (París, 1970)

A la izquierda: Sartre y Simone de Beauvoir venden el periódico maoísta «La causa del pueblo» (París, 1970)

Milan Kundera, uno de aquellos ciudadanos del bloque soviético que encontraba en Occidente la incomprensión y el desinterés de los intelectuales de izquierda, cuenta en un emocionante texto la relación entre un intelectual checo y un célebre poeta francés. Kundera cuenta la historia de Paul Éluard, el poeta francés, primero integrante del movimiento surrealista y luego, tras la guerra, ardiente defensor y rapsoda del totalitarismo. Y dice Kundera de Éluard: “Cantó a la fraternidad, la paz, la justicia, el mañana mejor, la camaradería, en contra del aislamiento, a favor de la alegría y en contra del pesimismo (…). Cuando, en 1950, los dirigentes del paraíso sentenciaron a un amigo suyo, el surrealista Závis Kaladra, a morir en la horca, Éluard se puso al servicio de los ideales suprapersonales, declarando en público su conformidad con la ejecución de su camarada. El verdugo matando, el poeta cantando».

(Tomado de un viejo artículo de Rosa Montero)

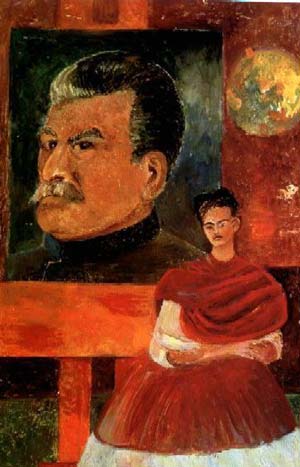

A la izquierda: Frida Kahlo, «Autorretrato con Stalin» (1954)

A la izquierda: Frida Kahlo, «Autorretrato con Stalin» (1954)

Pasaban los años y la izquierda, a pesar de contar con suficiente información acerca de lo que estaba pasando en los países del mundo comunista, no decía nada o, peor todavía, se burlaban de Soltzenisthyn, de un hombre que, fueran cuales fueran sus ideas personales y sus creencias religiosas, salió de la Unión Soviética tras pasar años encerrado en un gulag y que contaba lo que allí sucedía en un libro impresionante, que también era despreciado por su poca calidad literaria (cosa también muy discutible): Archipiélago Gulag. Burlas que eran una bajeza semejante a la de alguien que se burlara de un gitano o un judío superviviente de los campos de exterminio nazis diciendo que en su juventud había pertenecido a una extraña secta milenarista.

A la izquierda: Rafael Alberti, «Redoble lento por la muerte de Stalin» (5 de marzo de 1953)

A la izquierda: Rafael Alberti, «Redoble lento por la muerte de Stalin» (5 de marzo de 1953)

La explicación de este error y esa complicidad criminal de la izquierda era su afán de oponerse a Estados Unidos a cualquier precio, aunque eso significara defender a los autores de crímenes mayores que los cometidos nunca por Estados Unidos, a gentes sólo comparables en la historia de la infamia con Hitler, como Stalin, Mao o Pol Pot.

Como dice Odo Marquard, durante años con la resistencia contra la no tiranía se pretendió suplir la no resistencia a la tiranía. El ruido y la furia contra regímenes imperfectos pero democráticos eran seguidos de un silencio estruendoso respecto a los totalitarismos.

En una entrevista en la BBC, Eric Hobsbawm le dice a Michael Ignatieff que veinte millones de muertos justificaban la creación de la utopía comunista.

Han tenido que pasar muchos años y tuvo que caer el muro de Berlín para que la izquierda radical despertara de su sueño utópico, sueño que había sido una pesadilla mortal para millones de personas.

Poco a poco, incluso los más recalcitrantes acabaron por admitir los crímenes que se habían cometido y justificado en nombre de la izquierda, o al menos dejaron de defenderlos públicamente.

Ahora muchos de ellos, muchos con los que yo discutí hace veinte años o más, aseguran que nunca apoyaron aquel horror.

Copyright del artículo © Daniel Tubau. Reservados todos los derechos.