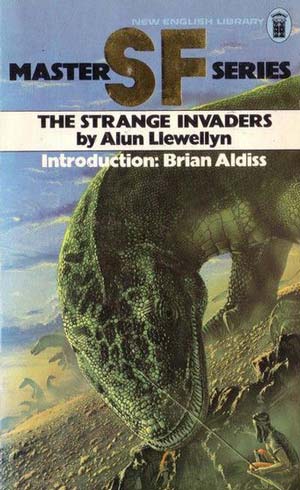

Las portadas que han adornado las diferentes ediciones de este libro pueden llamar a engaño. ¿Dinosaurios? Sin duda parece una novela de Mundos perdidos, algo bien poco original ya a aquellas alturas de siglo. Sin embargo, lo que el poco conocido escritor Alun Llewellyn ofrecía era mucho más que eso: una crítica política disfrazada de fantasía distópica.

Las portadas que han adornado las diferentes ediciones de este libro pueden llamar a engaño. ¿Dinosaurios? Sin duda parece una novela de Mundos perdidos, algo bien poco original ya a aquellas alturas de siglo. Sin embargo, lo que el poco conocido escritor Alun Llewellyn ofrecía era mucho más que eso: una crítica política disfrazada de fantasía distópica.

La Edad de Hielo está regresando a un futuro postapocalíptico en el que los restos de la Humanidad se hallan sumidos en una época oscurantista y bárbara. Moscú ya ha quedado sepultado bajo el hielo. Más al sur, en los límites de una amplia planicie, sobrevive una comunidad entre los restos de una antigua ciudad industrial soviética. Gobernados por una siniestra élite de patriarcas –los Padres–, y controlados por una cohorte de bárbaros –las Espadas–, estos ciudadanos han sido empujados a la ignorancia, la superstición y la pobreza. Su religión se ha convertido en una veneración a la sagrada Trinidad compuesta por Marx, Lenin y Stalin. Como si sus vidas no fueran ya lo suficientemente miserables, los nómadas Tartar llegan con aterradores rumores que hablan del regreso de una especie de grandes lagartos devoradores de hombres.

Alun Llewellyn estaba involucrado en política (se presentó a diputado, sin éxito, por el Partido Liberal en 1931 y 1935) y, como otros intelectuales de la época, había realizado un viaje a la joven Unión Soviética. Sin embargo, su reacción a lo que allí vio fue menos complaciente que la de otros colegas, como Bertrand Russell o H.G. Wells.

Así, la novela de Llewellyn es una obra política, una alegoría de la colisión entre las dos grandes construcciones ideológicas de los años treinta. Ese asentamiento aislado, vulnerable, asediado por dificultades económicas y rumores de tremendas bestias bien puede ser un trasunto de la Inglaterra de la Gran Depresión, sensible hasta la paranoia a las informaciones que llegan de más allá sobre el ascenso de Hitler o Stalin.

Como en toda historia de terror, el lector sabe que esos monstruos acabarán haciendo su aparición, de la misma forma que Llewellyn sabía que la Segunda Guerra Mundial terminaría por abatirse sobre Europa. Era simplemente una cuestión de tiempo y, en la ficción, solo era necesario construir la necesaria sensación de claustrofobia y tensión.

Como alegoría y advertencia de los peligros del totalitarismo, Los extraños invasores es una novela de gran solidez. A diferencia de La vida futura, de H.G. Wells, publicada tan solo un año antes, Llewellyn no estaba demasiado interesado en predecir los más nimios detalles que llevarían al estallido de la guerra. Para él, lo más importante era demostrar lo perversos que podían llegar a ser unos sistemas políticos totalitarios e inhumanos y las consecuencias devastadoras que sobre la humanidad, la civilización y la propia naturaleza podrían suponer.

En el libro, los Padres predican que Marx, de quien el mundo recibió la bendición de la fe, rehízo el mundo en un plan de cinco años. Pero después toda la humanidad cayó en el pecado, la Fe se corrompió y la venganza se abatió en forma de destrucción. Por tanto, la fe debe ser estrictamente respetada y reverenciada por los supervivientes y para ello deben practicar obediencia ciega y someter su pensamiento, cuerpo y alma a los Padres, guardianes de la fe. Es una alegoría evidente del comunismo.

En este aspecto, The Strange Invaders se anticipa a los escritos de George Orwell y no sólo en su aproximación a los totalitarismos. La utilización del lenguaje para acotar y definir acontecimientos e instituciones de ese futuro (la fe, la destrucción, los Padres…) recuerda a la neolengua de 1984. Los Padres cumplen el papel controlador del Gran Hermano, lavando el cerebro de la gente y manteniéndola en la ignorancia; y, de la misma forma que Orwell utilizó animales como metáforas en Granja de Animales, los reptiles gigantes de Llewellyn –de sangre fría, comportamiento mecánico y sin inteligencia– cumplen una función claramente simbólica.

¿Por qué lagartos gigantes? Bien, obviamente representan el atavismo, un regreso a tiempos previos a la civilización y el dominio del hombre. Su tamaño monstruoso apunta a un retroceso evolutivo. También podemos detectar una paranoia darwiniana en el sentido del desplazamiento del ser humano como especie dominante, quedando no sólo fuera de sintonía con la naturaleza, sino en franca oposición a ella, tratando de sobrevivir en su enfrentamiento con una superespecie reptiliana.

La fascinación del siglo XX con los dinosaurios –compartida por Llewellyn en este libro– es la continuadora de la antigua mitología occidental y sus dragones que, a su vez, derivaba de la representación bíblica de la serpiente como el mal. El mito cristiano de la caída del hombre y la expulsión del Paraíso es otra de las fuentes de este libro. El personaje principal, Adun Bayatan, es un pionero, un Adán (ambos nombres guardan una semejanza nada casual) de este nuevo mundo mientras que los grandes reptiles simbolizan la serpiente de un Edén enloquecido. La diferencia con el mito bíblico es que aquí la rebelión del Hombre es interpretada como algo positivo, como una expresión de la capacidad de supervivencia y de pasión por la vida.

Llewellyn demuestra un interés antropológico en la capacidad de supervivencia, incluso en las circunstancias más extremas, de los prejuicios e instintos más básicos del Hombre. El amor, la venganza, los celos sexuales, la ambición, el racismo… todo eso ha pervivido en su mundo postapocalíptico y ni siquiera el protagonista, Adun, es ajeno a ello. La escena más inquietante del libro nos presenta el asesinato en masa de Tarteros (orientales) a manos de los Rus (caucásicos) en una acertada predicción del holocausto racial que esperaba a Europa a la vuelta de la esquina. Llewellyn, que trabajó como traductor y corrector de tratados internacionales para la Liga de Naciones entre 1936 y 1939, era tan consciente de la repulsiva ideología racial del Partido Nazi como de la impotencia de la Liga.

El libro también trata sobre el daño ecológico provocado por la guerra. La aridez de las llanuras, o la nueva edad glacial son más que meras herramientas narrativas para aumentar la tensión; son avisos claros del caos que el hombre puede causar en el medio ambiente a través de la violencia y la mecanización descontrolada.

Con el mundo real deslizándose rápidamente hacia otra gran guerra, Los Extraños Invasores se puede leer como una llamada desesperada a la racionalidad. Adun está atrapado entre sus muy humanos deseos e instintos y las exigencias de una sociedad que se ha convertido en una mera herramienta en manos de los Padres. Él es capaz de pensar por sí mismo y es esa virtud lo que lo libera y le permite enfrentarse al peligro que se avecina.

Pero Llewellyn no se hacía ilusiones. El libro no finaliza con buenos augurios para la especie humana: aunque la tribu de Rus conseguía vencer temporalmente a los saurios, ello no les libraba de permanecer atrapados entre los hielos que descendían del norte y los lagartos que aún quedaban en su única ruta de escape, el sur. El panorama, desde luego, no parecía muy prometedor. También debió pensar así el propio escritor, que decidió terminar sus días en Irlanda, rechazando la nacionalidad británica y adoptando la irlandesa, desencantado con una Inglaterra que había demostrado ser incapaz de comprometerse en la Liga de las Naciones, detener la guerra o evitar la polarización ideológica interna.

Mientras Llewellyn escribía su libro, Stalin perpetraba horrores aún mayores que los que el británico imaginaba en su ficción. Cruel, paranoico, de mente estrecha e inmensamente poderoso, Stalin creó su propio holocausto, empequeñeciendo la brutalidad del mundo postapocalíptico de Llewellyn. Una vez más, la historia, indiferente a la justicia y los altos ideales, es más deprimente que cualquier distopía.

Imagen superior: Pixabay.

Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Descubre otros artículos sobre cine, cómic y literatura de anticipación en nuestra sección Fantaciencia. Publicado previamente en Un universo de ciencia ficción, y editado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.