La telebasura es nuestra compañera fiel.

Como lo son los monstruos genuinos de la televisión: los que este medio, que sigue siendo el rey entre nuestros mayores, ha sabido crear y cultivar en los últimos veinte años para convertir el antiguo famoseo de la jet set en algo más…, en un abanico democrático de gente extraordinaria en su vulgaridad pero salerosa y, sí, representativa del pueblo; gente que vive de injuriarse y nos salva los días con sus dimes y diretes, expandiendo ese rasgo tan español de hacer trizas con la lengua al vecino. Al ausente, claro.

Así, cada tarde Marce, Tina y yo nos sentamos apaciblemente en el sofá para asistir a esa congregación de engendros, a esa singular ‒por reiterada‒ cita en audiencia ante el soberano poder popular de un puñado de sinvergüenzas, estafadores, puteros, cocainómanos, chivatos, busconas y furcios, especuladores del espectáculo, garrulos empoderados, compulsivos embusteros, cínicos engreídos, folclóricos del cotilleo, mercaderes de la bazofia, delatores de la virtud, mercenarios de su estiércol operados en cuerpo y alma hasta la campanilla para poder deglutir tal cantidad de mierda como absorben y regurgitan con redoblada euforia bajo la batuta de picapiedras en esmoquin, vomitándose unos a los otros y los otros digiriendo el vómito para expectorarlo impregnado de su propia inmundicia. Sin olvidarnos de los políticos sin una pestaña digna que se aprovechan de que esta iniquidad es consensuada para bendecirla con un barniz respetable ‒la dictadura del número‒ y montar su campaña ante un sinfín de espectadores que jamás habrían soñado para su mitin de la miseria.

Ninguna multinacional de superhéroes pudo concebir tamaño universo de supervillanos. La televisión cañí deja en pañales a la Marvel y la DC. Nuestros malosos del famoseo generan sus propias tramas, se traicionan y azotan a indiscreta discreción, entrelazados en un revuelco orgásmico sobre sus heces purpurinas hasta alcanzar la catarsis, un éxtasis nacional de náuseas bajo la mirada satisfecha de unos domadores de pistas que se refocilan en su maquiavelismo con sombra aquí y sombra allá, maquíllate, maquíllate…

Y la tele, un espejo de cristal y mírate y mírate…

Se aprende mucho mirándonos en esos programas. Se aprende hasta qué punto la falsedad puede constituir un pasaporte a la fama, el dinero y el poder. También cuáles son las cualidades que el españolito medio ama y odia. Y podría tratarse del único canal de comunicación tendido entre la intelectualidad patria y la humilde y no humilde masa, si no hubiera quedado ya claro desde hace décadas que la intelectualidad patria, sobre todo la más comprometida socialmente, odia a muerte a la masa.

Me fascina cómo mi madre entra de inmediato al trapo propuesto del presunto debate de

felicidades ajenas, de si aquella pareja logrará superar los rumores de infidelidades, de si aquel tío tonto dejará de tontear con chicas listas y volverá al toril de la tonadillera, de si aquel expresentador drogadicto desistirá de vender al padre por una dosis de cámara, de si aquellos chavales que ni leen ni quieren leer ni se quieren obtendrán la celebridad catódica haciendo lo que mejor saben hacer, poniendo cuernos de cara al tendido y contándolo con pelos y anales.

Mi madre compra el teatro propuesto, la comedia de que son personas como las demás, como nosotros, con sentimientos nobles de partida, su credulidad acepta sin tacha las supuestas ofensas al honor, las mancillas a la honradez, la espontaneidad de emparejamientos y decepciones…, cree en la presunción de inocencia de esa gentuza.

No distingue los hilos que los manejan y le resultaría inexplicable que los hubiera.

¿Qué saco yo de ese lodazal? Me gusta el cotilleo y hasta me puedo relamer con la cochinadita, tomando la distancia suficiente para que la fetidez no me alcance el olfato. También puedo ser tan chafardero como cualquiera. Me encanta la frivolidad de ese género periodístico y disfruto viendo famosos desfilando sin otra cualidad que una peculiaridad estética y una iconografía simple de valores que me sirven para entresacar deducciones del telurismo ibérico. Siento que conozco mejor mi país y a mis paisanos (¿y a mí mismo?) contemplando esta cochambre de infidencias, esta ensalada de desechos hecha televisión de primera.

Soy incapaz de no percibir los hilos de las marionetas voluntarias que componen este chou. Y, sin embargo, también le entro al rollo, o sea que de alguna manera también me creo el tinglado. Le entro al juego con tiento y por un período limitado, como si me zambullera en un cenagal apestoso con el fin de practicar la inmersión a pulmón libre y tuviera que subir a la superficie cada poco para inspirar una bocanada de aire puro antes de que la boñiga invada mi organismo.

No aguanto un round entero de telebasura. En algún punto de la incursión en las tinieblas necesito echarme a un lado a respirar desde la ribera, encasquetarme unos auriculares, lanzarme de cabeza a un libro y ahogar los cacareos en un remanso. De ese modo recobro el aliento y, para seguir interactuando con mamá, le consulto de vez en cuando la novedad en el chiquero. Ella me comenta, apasionada y sin distancia, lo mucho que debe de estar cobrando esa mala madre o gozando ese hijoputa.

Mi padre es el cómplice callado. Ni ella ni yo sabemos qué capta de ese torbellino folletinesco, pero no dudamos de que todos los antihéroes del medio se le han hecho caras familiares. Reconoce a la mayoría, los mira sin decir palabra, sin juzgar sus peripecias oficiales ni su función extraoficial, mientras la mano repite un tic de golpeteo infinito sobre la pierna que a veces intentamos sea sobre un cojín o por lo menos no sobre la bragueta.

Y así pasan los días, como dice la canción, rodeados por la plana mayor del circo televisivo.

Ni el Bosco sufrió visiones como las nuestras.

Fragmento de Y si quieren saber de nuestro pasado, crónica de la convivencia con mis padres enfermos de cáncer y alzhéimer.

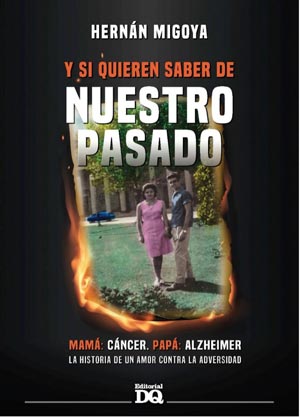

Sobre Y si quieren saber de nuestro pasado

Hernán Migoya, el autor de este libro, regresó de Perú, donde vivía, para cuidar a sus padres: ella con cáncer y él con alzhéimer. Sin embargo, lejos de encontrarnos con un drama lacrimógeno, nos enfrentamos a una obra fresca, a veces con pasajes hilarantes, porque así es la vida.

Hernán Migoya, el autor de este libro, regresó de Perú, donde vivía, para cuidar a sus padres: ella con cáncer y él con alzhéimer. Sin embargo, lejos de encontrarnos con un drama lacrimógeno, nos enfrentamos a una obra fresca, a veces con pasajes hilarantes, porque así es la vida.

El autor en la contraportada lo deja claro:

“Este libro contiene una historia de amor verdadero. La de Tina y Marce, pareja de emigrantes leoneses que se conocieron en la Argentina y se instalaron a las afueras de Barcelona, en un barrio obrero de la ciudad dormitorio de Barberà del Vallès.

Es también una historia muy dura: la crónica de un año entero vivido por una pareja de septuagenarios que luchan por no naufragar en la enfermedad y el dolor. Marce padece alzhéimer y tres tipos de demencias seniles; Tina sobrelleva un mieloma múltiple. Ella es el sostén fundamental de la casa: además de lidiar con su cáncer, se encarga sola de cuidar de su marido.

El amor que les une es el único pegamento que mantiene la cordura en el hogar y provee los momentos entrañables necesarios para que la lucha por la vida merezca la pena.

No he conocido una historia de amor más extraordinaria y real que esta.

Lo sé porque soy su hijo”.

Copyright del artículo © Hernán Migoya. Reservados todos los derechos.

Copyright de la nota editorial © Editorial DQ. Reservados todos los derechos.