Hace poco más de un siglo que empezaron a difundirse en España las publicaciones de historietas. Existen hoy en todo el país librerías donde pueden encontrarse novelas gráficas concebidas con criterios artísticos y publicadas en general en excelentes condiciones, que certifican la buena salud del medio a nivel creativo. Sin embargo pocos de los nacidos en los últimos treinta años pueden llegar a comprender lo que durante el siglo XX significaron los tebeos, cuál fue su alcance y hasta qué punto resultaron decisivos en la formación de nuestra mentalidad colectiva.

Acudir a cualquier kiosco de los muchos existentes entre los años treinta y los ochenta significa encontrarse con decenas de títulos diferentes de colores chillones, impresos en papel de pulpa, de evidente voluntad multitudinaria. Las tiradas oscilan entre las treinta y las cien mil copias, lo que lo convierte en indudable medio de masas. Los tebeos son consumidos por niños y adultos de todas las clases sociales; son normalmente baratos, distracción al alcance de todos los bolsillos. Se compran, se prestan, se alquilan, se cambian, se releen una y mil veces, se juntan y se venden de nuevo de saldo, llegando su alcance mucho más allá del que el primero de sus compradores le da. Su lenguaje, su forma de contar, sus múltiples estéticas calan muy hondo, pasando a formar parte del acervo popular.

En palabras de Jesús Mª Vázquez, primer historiador –y férreo censor– de la historieta española: «Un tebeo tiene entrada en todas partes, desde la mansión señorial a la casa de vecinos, desde la chabola al comercio o al casino, desde el pueblo más recoleto a la ciudad más desbordante. Niños y grandes leen tebeos». Son para gran parte de la población su primer y a menudo único acercamiento al hecho artístico, y ayudan no poco a forjar una imagen del mundo. Producto y a la vez espejo de la cultura popular… «reflejan de modo directo las escalas de valores y las actitudes, las imágenes de la realidad y los patrones de conducta que los poderes políticos y económicos toleran en unos casos y difunden en otros entre el común de las gentes». No puede ser de otro modo cuando la inmensa mayoría de profesionales del sector, más trabajadores de la cultura que conscientemente artistas, forman parte de ese mismo «común de las gentes».

Así es: a diferencia de lo que ocurre en el siglo XXI, en el que la inmensa mayoría de profesionales de la historieta llega a ella provistos de un considerable bagaje cultural, ahítos de referencias y deseosos de volcar en sus páginas sus propias ideas, dibujantes y guionistas de los treinta, cuarenta y cincuenta ‒la Edad de Oro del cómic español, con más de mil cabeceras diferentes distribuidas en toda la geografía peninsular‒ se acercan al medio no guiados por una vocación, sino por encontrar salida a una situación de carestía que de otro modo sería muy difícil remontar.

En medio de la perpetua crisis económica de la posguerra, muchos jóvenes con inquietud creativa ven en los tebeos un remedio para escapar del hambre, una perspectiva de futuro que les permite un ascenso hacia las clases medias que sus orígenes proletarios les tienen en principio negado.

No es difícil imaginar, pues, que autores y lectores comparten una misma visión del mundo, fruto de su más bien escasa formación tanto como de sus orígenes de clase. De ahí el enorme interés que tienen las publicaciones de entonces a la hora de conocer las actitudes, los puntos de vista, la mentalidad de una gran parte de la sociedad en que nace y se difunde, una posibilidad no compartida por ningún otro medio excepto por la literatura popular, obra en muchos casos de los mismos autores y que bebe de las mismas fuentes que la historieta.

Hay que hacer una precisión, necesaria por cuanto la confusión se da a menudo: vamos a hablar, mayoritariamente, de publicaciones editadas durante el franquismo, por coincidir en buena parte esa etapa política con los años de esplendor popular del medio, pero eso no significa en absoluto que tales publicaciones fuesen franquistas.

Pese a la censura, que con respecto a la historieta atraviesa varias etapas muy distintas durante los cuarenta años de dictadura, no hay en ningún momento en España un dirigismo cultural que condicione los contenidos de los tebeos. Estos no aspiran sino a ser evasión, a contar en papel lo mismo que el lector puede encontrar en el cine de barrio gracias al cine de serie B made in Hollywood, relatos exóticos, trufados por lugares comunes y protagonizados más por arquetipos que por personajes.

Atribuir una intención política guiada desde arriba a los semanarios de humor o los cuadernos de aventuras es una falacia: estos reflejan actitudes y valores de su época, de una sociedad no uniforme, rota por el trauma de la guerra y en la que la principal preocupación no es otra que la de sobrevivir.

Las formas de edición más corrientes desde 1930 hasta 1980 son dos, la revista de contenido variado obra de distintos autores, fundamentalmente humorísticos, con títulos como Pulgarcito, TBO o Jaimito a la cabeza, y los cuadernos de aventuras, largas sagas protagonizadas por un héroe, herederas de la narración por entregas característica del siglo XIX. A estos dos tipos de publicación nos referiremos en lo sucesivo.

Ni tebeos cómicos ni tebeos de aventuras manejan, en sentido estricto, personajes, sino arquetipos. Como en toda literatura popular, el humor se sirve de lugares comunes ‒la suegra dominante, el atribulado padre de familia, los novios ridículos o el humillado empleado‒; la aventura, iterativa, se construye igualmente con situaciones sabidas y protagonistas intercambiables: el héroe, la doncella, los malvados, los naufragios, las peleas, las persecuciones… provinentes, en su mayor parte, de la novela de aventuras decimonónica y su visión colonial del mundo.

La piel del otro

No existe una voluntad de crónica social en ninguno de los casos, aunque sí una cierta crítica de costumbres en el caso de la historieta humorística. Con todo, se rehúyen los asuntos incómodos que puedan molestar al posible lector; entre ellos la presencia de un colectivo como el gitano, cuya problemática asoma escasa en proporción con la prestada a otros representantes de lo exótico cuya lejanía presta tintes de irrealidad a ojos del público: por eso se hace a veces difícil rastrear su presencia entre las viñetas clásicas.

La historieta de humor conoce en España temprano desarrollo. Su cabecera más emblemática es TBO, «la revista que dio nombre a un género» , publicada durante décadas con amplia difusión. En ella se practica un humor costumbrista inclinado a una sátira social en ocasiones feroz, especialmente durante la larga posguerra. Una de sus series más emblemáticas es La familia Ulises, obra en lo gráfico de Marino Benejam, que ilustra los textos de distintos guionistas entre los que sobresalen Joaquín Buigas y Carlos Bech.

Ocupando durante décadas la contraportada de la publicación con historietas de una página, La familia Ulises es una historieta extraordinaria, perfecto fresco de costumbres que refleja fielmente los avatares, las modas, las obsesiones, la visión del mundo de una familia española de clase media–baja, que aspira a sobrevivir en circunstancias adversas, sin perder de vista en ningún momento el disimulo frente a la opinión del vecino, el qué dirán, la obsesión por quedar bien, por integrarse, por no significarse. Modas, situaciones, tipos, todo cuanto constituye la cotidianeidad de la posguerra asoma semana a semana en sus historietas. Es lógico, pues, que haya esporádicas apariciones de miembros de la comunidad gitana.

Ya dije que la historieta, tanto la de humor como la de aventuras, se construye a base de tópicos y arquetipos. El estereotipo gitano aparece en toda su crudeza en La Familia Ulises. El gitano de los Ulises es invariablemente desaliñado, de aspecto pobretón, a menudo tocado con sombrero cordobés muy usado. Habla mal, imitando un acento andaluz de tinte grotesco, y se mueve siempre en la marginalidad, en la venta callejera de dudosa legalidad, deambulando por el campo en metáfora de la vida errante, desempeñando oficios muy cercanos al simple timo. Las gitanas aparecen con ajados vestidos de volantes, flor en el moño y modales agresivos; los niños, descalzos, harapientos, insolentes.

Todos despiertan recelo en los miembros de los Ulises: la abuelita temerosa frente a la que con desparpajo quiere leerle la fortuna en las manos («¡Te la digo, resalá!»); la madre que mira con miedo y asco lo que le ofrece un vendedor ambulante; el apocamiento del padre ante la presencia de un grupo romaní…

Así, en el episodio «En el barrio del Paraíso» (nº 160, c. 1954), los Ulises van a visitar una de aquellas barriadas donde se proyecta la construcción de viviendas de protección social, en las afueras de la ciudad. Junto a los todavía desiertos bloques hay chabolas, de las que salen algunas personas que no tardan en provocar la zozobra del bienpensante clan familiar. Una gitana de vestido de lunares aborda a la abuela («¡Vamo, que se pare ese gatiyo inglé! ¡No sea así, nietesita de Matusalén, que le voy a desí la güenaventura!»), que rápidamente huye refugiándose en un portal mientras exclama ¡Ay! ¡Los gitanos siempre me han ‘amendentrado’!».

La aparición del vigilante de los edificios, que armado de un palo echa a los chabolistas a la voz de «¡Fuera! ¡Os tengo dicho que no quiero veros por aquí!» devuelve la tranquilidad al grupo. Transitoriamente, porque en las viñetas finales descubrimos que don Ulises ha sido atracado, desvalijado y dejado en paños menores por los mismos que antes han huido de las amenazas del empleado de la obra…

Chaqueta remendada, sombrero pasado de moda, patilla larga, pañuelo anudado al cuello, ceño cejijunto, verbo prolijo y desmañado presenta el gitano que en la viñeta segunda del episodio «El chipirripi» (nº 178, c. 1955) ofrece a los Ulises un pavo para la cena de navidad. Deseoso de ahorrase algunos duros, don Ulises lo adquiere solo para descubrir que ha sido víctima de una estafa a consecuencia de la que no solo se queda sin el animal, sino que además el vendedor acaba por levantarle todo el dinero que lleva encima.

El más significativo de estos episodios, que muestran a las claras la actitud ante el colectivo romaní, se titula precisamente «Entre gitanos anda el juego» (nº 166, c. 1954). Los Ulises están en el campo buscando un sitio para comer cuando un grupo de gitanos, reconocibles por su aspecto ‒sombrero estrambótico, chaleco, patilla larga, vestidos de volantes, cabello descuidado, gesto hosco‒ se les acerca. «¡Lo que nos faltaba!», dice doña Sinforosa, la esposa de don Ulises. «¿A qué viene tanta alarma» – contesta éste– «si son personas como nosotros?». Frente a esta actitud, aparentemente reconciliadora, la abuela apostilla: «¡A mí los gitanos siempre me han producido ‘preturbación’!». Después de decirles la buenaventura fuerzan al pater familias a montar un burro que les acompaña; cuando el animal derriba al apocado Ulises, los gitanos aprovechan para robar la comida y todas las pertenencias que la familia ha dejado en el lugar de la merienda. Parecían personas como nosotros, pero en realidad no esperan sino estafarnos y robarnos, desmereciendo el juicio inicial de Ulises, a quien su bondadosa ingenuidad ha vuelto a jugar una mala pasada. Piensa mal y acertarás, que dice el refrán!

Sucios, pobres, descarados, embusteros y fundamentalmente ladrones, los gitanos de TBO son el Otro con mayúsculas, radicalmente distinto a nosotros, incapaz de traicionar su naturaleza rastrera y falsa, indigno de empatía o comprensión.

Un estereotipo negativo que lamentablemente vemos repetirse en la mayoría de publicaciones de humor, reflejo de su honda implantación en la sociedad. Así ocurre en las –por otra parte no muy numerosas– páginas de chistes gráficos dedicadas al tema, como «Gitanerías», que encontramos en la contraportada de la revista de editorial Valenciana S.O.S. (nº 27, 1952), ilustrada por Jesús Liceras, donde el logotipo mismo se adorna con un sombrero cordobés y una navaja, y en la que todas las viñetas giran en torno a la venta fraudulenta con la que los gitanos estafan sistemáticamente a los payos. Se presentan, una vez más, con sombrero cordobés, chaleco negro, pelo crespo y garrote o bastón, reforzando esa identificación entre «lo gitano» y «lo andaluz» que a la postre resultarán tópicos hermanados en la mentalidad popular.

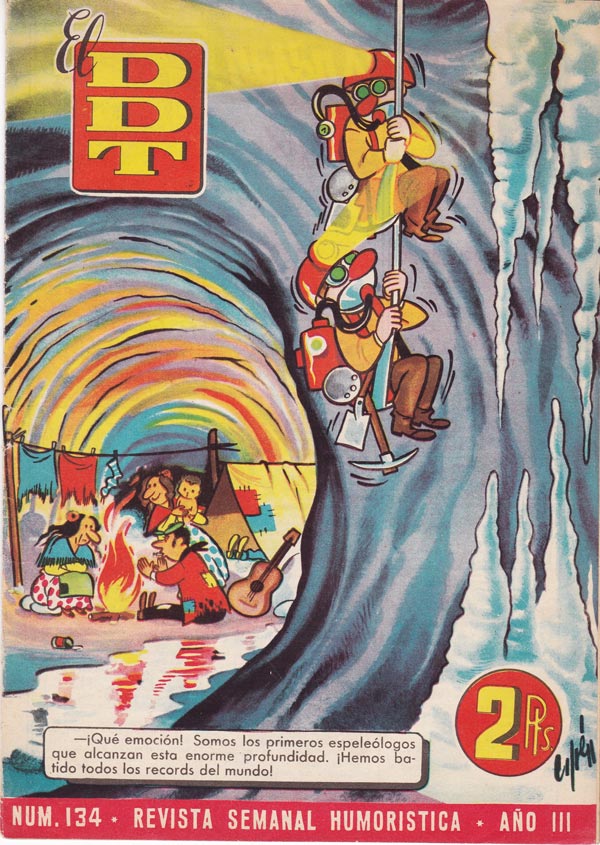

Lugares comunes que vemos de nuevo en la portada de DDT nº 134 (editorial Bruguera, 1954), donde dos espeleólogos descienden hasta una cueva donde varios gitanos –reconocibles para el lector por sus vestidos de lunares, sus ropas remendadas, las flores en el pelo, la suciedad del entorno y la presencia de una guitarra española– han plantado sus tiendas, subterráneas, en torno a una hoguera. Carácter troglodita que sugiere una relación entre lo gitano y lo pre–civilizado, y que los condena irremediablemente a la diferencia, dueños de unos usos y costumbres que poco tienen que ver con los del resto de la población.

Así, en una de las páginas de chascarrillos y curiosidades que forman parte entonces de todo semanario de humor, podemos leer que «…en Servia existe un grupo de gitanos que morirían de hambre si las mujeres suyas no fueran pidiendo limosna. Entre ellos está arraigada la idea de que mientras exista una mujer en la casa nadie morirá. La actividad de la mujer crea una mentalidad especial entre los hombres» (S.O.S. nº 12, editorial Valenciana, 1951). Este exotismo radical, esa sustancial alteridad se ilustra con pequeño dibujo que muestra el rostro de un pretendido gitano, con pañuelo anudado en la cabeza y ojos achinados, iconografía que se va a repetir a menudo para representar a los que pronto van a pasar a ser conocidos en los tebeos como cíngaros.

Así, en una de las páginas de chascarrillos y curiosidades que forman parte entonces de todo semanario de humor, podemos leer que «…en Servia existe un grupo de gitanos que morirían de hambre si las mujeres suyas no fueran pidiendo limosna. Entre ellos está arraigada la idea de que mientras exista una mujer en la casa nadie morirá. La actividad de la mujer crea una mentalidad especial entre los hombres» (S.O.S. nº 12, editorial Valenciana, 1951). Este exotismo radical, esa sustancial alteridad se ilustra con pequeño dibujo que muestra el rostro de un pretendido gitano, con pañuelo anudado en la cabeza y ojos achinados, iconografía que se va a repetir a menudo para representar a los que pronto van a pasar a ser conocidos en los tebeos como cíngaros.

Ladrones y churumbeles

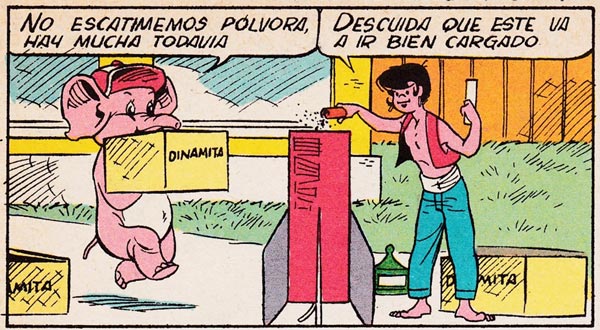

La repetición de estereotipos negativos alcanza su cenit con la serie que publica la revista DDT, de editorial Bruguera, La familia Churumbel, única en la que miembros del colectivo gitano alcanzan protagonismo absoluto. Se debe a Manuel Vázquez, uno de los autores fundamentales de nuestra historieta, practicante de un humor cruel que no deja títere con cabeza –lo que le valió más de un problema tanto con la censura como con sus editores–, y maestro de la llamada Escuela Bruguera, de la que han bebido buena parte de los humoristas gráficos del país.

La serie comienza su publicación en 1963 y se dilata durante varios años en episodios de una sola página. El esquema es el mismo que siguen otras similares: una comicidad a caballo entre lo cotidiano y lo surreal, llena de sarcasmo, que explota la repetición y parte del contraste entre distintos personajes cuyo carácter queda definido por un solo rasgo; un esquema seguido por la mayoría de historietas de la etapa clásica de Bruguera, desde otras del mismo Vázquez (La familia Cebolleta, por ejemplo) a los conocidísimos Mortadelo y Filemón, de Francisco Ibáñez.

Así, la comicidad de una serie como Doña Urraca se basa en la radical misantropía de la protagonista; a Don Berrinche le distingue su mal talante y afición a la bronca; Carpanta es perpetuo famélico; caracteriza a Mortadelo su ineptitud y capacidad para el disfraz; Zipi y Zape son paradigma de la travesura; Pepe Gotera y Otilio, de la chapuza nacional; La familia Churumbel, de la natural inclinación al robo y la aversión al trabajo propias de los gitanos. El leitmotiv humorístico se construye una y otra vez en torno a ese hecho, núcleo de todos los episodios.

Componen el grupo el abuelo, traje negro, sombrero cordobés, enorme bigote blanco, especialista en hiperbólicos hurtos: aparece en la chabola donde reside la familia con recién sustraídos coches, cerdos, aviones o la misma torre Eiffel. Le sigue el padre, protagonista de casi todos los episodios; su aspecto no evoca tanto el de patriarca como el anterior, es más llano, con camisa de labrador antiguo, extemporáneo bombín, pañuelo al cuello y fino mostacho. Su mujer no aparece nunca fuera de las cuatro paredes del miserable hogar, con la consabida falda de volantes y el pelo descuidadamente recogido en moño; acarrea perpetuamente a sus espaldas un bebé metido en un hatillo, criatura que heredando el carácter familiar intenta desde su refugio hacerse con cualquier cosa que se ponga a su alcance.

En las primeras historietas hay también un hijo mayor, integrado y trabajador, que por eso mismo es mirado como la vergüenza del clan; con el tiempo desaparece sin mayor explicación.

Siguiendo las pautas del humor de la casa todo es repetitivo y exagerado, lo que quita algo de hierro a unas historietas excelentemente confeccionadas, de indudable efecto cómico pero con un fondo difícilmente justificable. El cabeza de familia es vago, no se levanta antes de mediodía, no conoce otro oficio que el del timo y el robo –aun cuando a menudo resulta chasqueado en su empeño gracias a unos payos a quienes Vázquez retrata con idéntica crudeza– y hasta bebe demasiado, rasgo que no suele darse en los tebeos por obra de una censura que proscribe cualquier referencia al alcoholismo en las viñetas infantiles. Habita en el campo en una chabola de paredes desconchadas y aspecto miserable, pobreza contemplada en este caso más como estigma que como desgracia. No falta, en fin, ni uno de los estereotipos negativos relacionados con los gitanos; el éxito de la serie, prolongada durante años, habla no tanto de una actitud personal del propio autor como de hasta qué punto tales prejuicios están arraigados en la sociedad de la época, que de inmediato los reconoce como propios.

La familia Churumbel funciona como lo hacen el resto de historietas de Bruguera, que ridiculizan con igual ferocidad otros aspectos y tipos contemporáneos del lector. Pero aquí la sátira se dirige contra todo un colectivo, no contra determinadas actitudes o particulares individuos como sucede en los demás casos. Su indudable vis cómica, su maestría gráfica, su perfecto dominio del medio no hacen sino multiplicar la eficacia de un contenido último absolutamente rechazable.

El niño y el elefante

Todo lo contrario de lo que sucede en otra historieta aparecida por las mismas fechas, los primeros sesenta, en el semanario infantil Pumby de editorial Valenciana. La publicación, enormemente popular, se dirige a los lectores de menor edad, aquellos que han aprendido recientemente a leer; excelentemente confeccionada prima en sus historietas la ingenuidad y la fantasía en un mundo donde los adultos apenas tienen cabida. En las sencillas aventuras del elefantito parlante Trompy, obra del dibujante Celedonio Frejo «Nin», interviene el único personaje gitano sobre el que la historieta de humor arroja una visión positiva, un adolescente significativamente bautizado como Churumbel.

Trompy y Churumbel habitan un bosque idealizado, protagonizando historias muy simples, adecuadas a la escasa edad de sus destinatarios, anécdotas donde se burla sin rencor a los malvados, se viaja a la luna o se resuelven pequeños conflictos con cualquiera de los animales humanizados que constituyen su vecindad.

Trompy es un pequeño paquidermo claramente inspirado en el Dumbo de Walt Disney; Churumbel va descalzo, viste chaleco negro sobre el torso desnudo y lleva dos aretes en las orejas, rasgos que lo identifican en el imaginario popular con el colectivo romaní.

Representa otra idea muy arraigada en relación a éste, la de la vida en libertad, simbolizada por una trashumancia popularmente entendida como falta de obligaciones y deberes. Es objeto de la envidia de un lector sujeto desde muy niño a normas y leyes constrictoras de las que el joven gitano parece haberse librado. Una visión integradora, desacostumbrada y muy de agradecer en tanto inculca una actitud positiva, ayuna de todo prejuicio frente al considerado diferente, síntoma de un cambio de mentalidad que poco a poco va tomando cuerpo en la sociedad y que tiene su reflejo en algunos de los tebeos de aventuras publicados en la primera mitad de los años sesenta.

Armas de mujer

Toda narrativa de género maneja arquetipos, no personajes: es lo que vamos a encontrar en los cientos de series diferentes que se editan en España entre 1940 y 1965. Con todo, la mayor extensión de los episodios provee una complejidad que la escasa duración de las historietas cómicas, limitadas a varias viñetas o una sola página, no permite.

Las raíces de los cuadernos de aventuras están, como dije, en la narrativa decimonónica en sus formas noveladas. El primero de los arquetipos relativo a los gitanos que vamos a encontrar en los tebeos procede directamente de los folletines por entregas, la forma de literatura más popular durante el siglo XIX y primeras décadas del XX. Se dieron en esta numerosos relatos de bandoleros, glosando las peripecias de los fuera de la ley que de Despeñaperros para abajo proliferan en las sierras: Diego Corrientes, José María el Tempranillo o los Siete Niños de Écija sirven de modelo a una legión de imitadores cuyos lances son muy semejantes.

En ellas no falta nunca una figura que pasará directamente a los tebeos de posguerra: la de la mujer indómita, artista las más de las veces, prototipo de quien que antepone su voluntad a las convenciones. Su voluntad, que es lo mismo que decir su pasión, el deseo sexual expresado libremente y como tal proscrito por la moral impuesta a su sexo. Esta hembra que osa salirse del rol asignado, que no duda en ejecutar cualquier acción con tal de conseguir al hombre que quiere, es en estos relatos invariablemente una bella gitana, condenada a no obtener nunca lo que tanto ansía.

No es casual que este personaje, imagen inversa de la sumisa y tradicional novia del héroe, pertenezca siempre a una etnia distinta. Lo diferente se equipara con lo exótico, y éste con lo prohibido. Por el paladín del Oeste, enamorado de una chica blanca como está mandado, suspira una india que llegará hasta la traición por conseguir su objetivo; por el caballero medieval fiel a su dama beberá en vano los vientos una mora cuyo amor prohíben norma y religión; por el bandolero andaluz lo hará una gitana con los mismos frustrantes resultados. Representan todas –la Flor Blanca del western El Pequeño Luchador (Manuel Gago, 1943), la Zoraida de El Guerrero del Antifaz (M. Gago, 1945)– el estereotipo de la mujer seductora y salvaje que se niega a dejarse dominar por el hombre. Fuerte, emancipada, demasiado bravía para que se le permita vivir en un universo machista, errada en sus objetivos al dejarse guiar por sus instintos, su anhelo de independencia será castigado como todo desafío a las normas sociales.

Así sucede en Juan León (editorial Toray, 1953), serie de cómics obra en los guiones de Federico Amorós con dibujos de José Grau. Es historia ambientada en Andalucía durante la Guerra de la Independencia, con un protagonista de buena cuna que se ve obligado a huir a la sierra por su oposición frontal al invasor. Allí liderará una partida de guerrilleros dedicada a combatir al francés. Juan tiene, como ordena la tradición, una novia pura y fiel que le guarda las ausencias; cuenta también con el amour fou de Angustias, bailaora gitana hermosa y seductora, vestido de lunares, flor en el pelo, pasión irrefrenable.

Angustias antepone su deseo a cualquier otra consideración, llegando a seducir al comandante enemigo para traicionar a los patriotas a cambio de quedarse ella sola con el hombre que anhela. Es figura ambigua, no del todo integrada en las filas de los malvados pero de quien los héroes no pueden fiarse tampoco. Conocerá el castigo que corresponde a su atrevimiento, no con la muerte, excesivo para este tipo de personaje, pero sí con un exilio que sentencia su alejamiento de quien es única razón de su existencia.

Hijos del carromato

Aunque no sea entre bandoleros andaluces, el esquema se repite en otras colecciones de aventuras, entre ellas Flecha Negra (editorial Toray, 1949), del dibujante Guillermo Sánchez Boix «Boixcar», uno de los autores más populares de los años de posguerra. Flecha Negra calca el planteamiento de la película Robin de los Bosques (M. Curtiz, 1938), con el noble inglés refugiado en el bosque donde encabeza una partida de forajidos consagrados a combatir al tirano de turno.

Cuenta con una novia aristócrata como él –lo contrario hubiera sido impensable– y también con el amor loco de una gitana… «Me llamo Zaina y soy zíngara. Mi padre es el jefe de una pequeña tribu y acampamos no lejos de aquí. Ayer nos instalamos en el pueblo, pero los soldados de Godofredo –el enemigo de Flecha Negra– nos echaron a vergajazos».

Tales cíngaros se presentan aquí de forma positiva, seres nobles y libres de aspecto pulcro y gentil, que sin embargo serán engañados por Zaina para que se unan a las filas del tirano. Zaina es morena, hermosa, adornada con dos pendientes en forma de aro, característicos de la imaginería gitana a ojos populares.

La muchacha, despechada, traicionará al héroe al aliarse con otra figura femenina asociada tanto a la trasgresión como a lo gitano, una anciana hechicera que habita en las espesuras a la que encarga un filtro para envenenar a su rival. Con el fracaso como colofón de sus intrigas, claro está.

Más elaborada es otra figura similar, la bailarina Marietta, inspirada en la Esmeralda de la novela de Víctor Hugo Nuestra Señora de París (1831), que aparece en las aventuras de El León de Florencia, una excelente historieta del dibujante Miguel Quesada publicada por editorial Maga en 1965. Marietta baila en las calles de la Italia renacentista, vestido de lunares, flor en el pelo, melena al viento; vive junto a su padre, Chiriacco, de pañuelo en la cabeza y aro en orejas, en un carromato que evidencia su condición ambulante.

Ambos tipos tienen una personalidad más acusada que en otras ocasiones: sin ser del todo figuras positivas, pues la muchacha traiciona una vez más al héroe para intentar hacerse con él, son vistos por al autor con más simpatía que ánimo condenatorio.

Son ambiguos, sí, y hasta indignos de confianza, pero el dibujante deja claro que actúan forzados por unas circunstancias que no les permiten otra cosa. Perseguidos por nobles y burgueses a los que en vano intentan ganarse, aparecen en las viñetas finales de la historieta enfilando en su carro nuevos horizontes, en un diálogo significativo: «Vamos, padre, vámonos lejos –dice Marietta– … adonde podamos olvidar mi amor y tu ambición. A algún lugar en donde aún pueda quedar para nosotros un poco de esperanza de felicidad.» «Alégrate, hija –contesta Chiriacco–, el mundo entero es nuestro ¿Acaso puede alguien ser tan feliz como los gitanos?».

Esa envidia por la existencia errante como paradigma de vida sin ataduras, que proyecta sobre los gitanos una mirada más positiva que cualquiera de las desarrolladas antes en los tebeos, se encuentra frecuentemente en los cómics de aventuras de los sesenta. Es cuando se populariza la figura del cíngaro, así llamado para esconder la carga negativa que tiene en nuestro país la palabra gitano. Lo de zíngaro, con zeta, lo difunde en España el cine de Hollywood, con esas tribus de mozos de cabeza tocada con un pañuelo, mujeres desenvueltas y alegres, patriarcas sabios de largo mostacho y viejas de mañas hechiceriles que intervienen en producciones como Esmeralda la zíngara (W. Dieterle, 1939), La zíngara y los monstruos (Erle C. Kenton, 1944), Alma zíngara (Roy W. Neill, 1944) o Caravana (Arthur Crabtree, 1946)… un tema demasiado amplio para abordarlo aquí y que merecería un estudio aparte.

El caso es que estos cíngaros, grupos ambulantes dedicados invariablemente al espectáculo –con sus bailarinas, su oso danzarín, su hombre forzudo, etc– frecuentan las viñetas españolas presentados siempre como hombres que gozan de envidiable libertad, a menudo perseguidos por unas autoridades racistas avant la lettre. Actúan para los grandes señores que son quienes, en una inversión de los roles tradicionales, ostentan el papel de malvados. Así en un episodio de El Capitán Trueno (editorial Bruguera, 1960) , cuando camuflado entre una troupe cíngara el trío protagonista se dirige hacia el castillo de uno de esos aristócratas despóticos, es recibido por la guardia al grito de «¡Alto, gitanos! ¡No queremos escoria en Braunberg! ¡Prended fuego a esa basura, como castigo a haberos atrevido a merodear por aquí!». Situaciones semejantes se repiten a menudo –en la misma serie Capitán Trueno, sin ir más lejos – apuntando, como decía, una evolución lenta pero positiva de las actitudes sociales.

Un héroe gitano

Este progresivo cambio de actitud es detectable en algunas de las últimas series de cuadernos de aventuras, publicadas hacia 1965, cuando el formato, agotado tras décadas de sobreexplotación y acosado por una censura que se recrudece en el tardofranquismo, ya no da más de sí. Antes ofrece todavía algunas obras de interés, como la colección de editorial Valenciana El Justiciero Negro (1965).

Desde su mismo título, de claros ecos folletinescos, a trama, dibujo y planteamiento, todo en esta serie resulta canónico. Dibujada por Antonio Guerrero con guiones de Fernando Rincón, escritor poco prolífico que poco más tarde cambia la pluma por la sotana ordenándose sacerdote, El Justiciero Negro recrea un esquema mitológico muy antiguo, el del príncipe que desposeído de su reino por un usurpador asesino de sus padres es criado en los bosques hasta que ya mayor regresa a reclamar lo que es suyo. Refugiado en una tribu de zíngaros, el pequeño Wildo crece como uno más entre éstos.

Se muestran estos gitanos con la iconografía clásica, pañuelo anudado en la cabeza, viviendas establecidas en carretones de madera, aros en las orejas. Conviven en paz bajo la autoridad de un viejo patriarca; tienen su propia ley y su propio código de honor, que siguen fielmente, y son presentados como ejemplo de nobleza, valentía y honradez.

El héroe hace de ellos su familia; cuando llega el momento, tras las consabidas aventuras con piratas, monstruos y aristócratas tiranos, el Justiciero Negro renuncia al amor de una pretendiente de su misma clase social y, recuperada su corona, se une en matrimonio –culminación obligada en toda aventura clásica– con la joven gitana que siempre le ha querido. Un final único, pirueta absolutamente heterodoxa que valientemente contradice todas las reglas no escritas de este tipo de narraciones, en las que el destino de la enamorada de una etnia distinta debe ser el rechazo y la soledad.

Aunque la mayor heterodoxia respecto a estos gitanos de papel que aquí venimos tratando se da en 1962, cuando de la mano de la editorial Ibero Mundial aparece el único héroe romaní protagonista absoluto de una saga de aventuras, Zoltán el cíngaro, creado por el guionista Enrique Martínez Fariñas y el dibujante Ángel Gómez de Segura Beaumont.

Martínez Fariñas, nacido en Barcelona, fue un prolífico escritor de novelas populares –aquellas de » a duro», del Oeste a las románticas pasando por las bélicas y las de ciencia ficción– y de tebeos; su carrera empieza en 1957 y no cesa hasta su muerte en 1985. Antes de emprender la creación de Zoltán el cíngaro ha colaborado ya con Beaumont en otras series de escasa fortuna, los cuadernos de aventuras de El Príncipe de las Brumas (1961) y El Rayo de Baal (1962), logradas imitaciones de los dos héroes más populares del momento, El Capitán Trueno y El Jabato, ambos propiedad del coloso editorial Bruguera.

Para esta casa ha estado trabajando durante años Beaumont pasando a tinta las páginas que Ambrós realiza a lápiz para El Capitán Trueno, el mayor éxito del cuaderno de aventuras de los cincuenta y sesenta. Su influencia se deja notar, y mucho, sobre la obra de este dibujante, tanto que muchos de sus héroes recuerdan poderosamente al Capitán. Durante los muchos años consagrado a la profesión, Beaumont hace un poco de todo: historietas de aventuras e infantiles, ilustración de libros juveniles, cubiertas de novelas, cromos, publicidad, dibujos animados… todo cuanto precise de su trazo claro y preciso. Sin alcanzar nunca la categoría de estrella, Beaumont es perfecto ejemplo del trabajador de la viñeta, humilde, honrado, acostumbrado a lidiar con todo tipo de encargos hasta su fallecimiento a los 72 años, en 1994.

Las aventuras de Zoltán discurren en una indefinida Europa central, territorio infrecuente en nuestros tebeos, durante un tiempo también impreciso que a veces parece el siglo XIX y en otras ocasiones una vaga Edad Media. Tales licencias son habituales en el cuaderno y a nadie extrañan; prueba de ello es la enorme popularidad de la serie, que alcanza la nada desdeñable cifra de ochenta ejemplares en unos años en que el mercado empieza a dar la espalda a este tipo de productos.

Zoltán es miembro de una tribu de gitanos ambulantes, de los que viajan en carreta y se dedican al espectáculo circense. Es moreno, luce arete en la oreja, viste chaleco rojo, botas altas y camisa de fantasía, y su arma preferida es el látigo. Con él se enfrenta a tiranos de toda clase, sobre todo aristócratas opresores del pueblo, al principio en compañía de otros romaníes –en su grupo hay, entre otros, una joven novia del héroe, un forzudo, un muchacho que ejerce de fiel escudero y un oso bailarín–, todos ellos valientes y nobles. «¡Lucharemos! –arenga a sus hombres en una ocasión– ¡Los cíngaros no mendigamos nuestra libertad!» Con el tiempo el héroe se pierde para vagar en soledad, como corresponde a su arquetípico destino, adentrándose en terrenos fantásticos con civilizaciones perdidas, dinosaurios, sectas misteriosas, magos, reptiles voladores y toda clase de deliciosas extravagancias fruto de la fértil imaginación de Fariñas. En este sentido Zoltán el cíngaro resulta un cómic modélico, paradigma de una forma de concebir la narración hoy desaparecida.

Su importancia reside no tanto en el contenido de sus páginas, siempre agradables y correctas, como en el hecho de que los lectores aplaudan sin reservas a un héroe gitano en un momento en que historietas de humor como las mentadas anteriormente continúan alimentando prejuicios al difundir estereotipos absolutamente negativos. Por fortuna no todos los autores se limitan a reflejar en sus creaciones las actitudes sociales más comunes: los hay que también intentan, en la medida de sus posibilidades, cambiarlas.

Copyright del artículo © Pedro Porcel. Reservados todos los derechos.