A los 19 años dejé de leer a mis dos ídolos literarios de entonces, Stephen King y Milan Kundera, porque había interiorizado tanto los estilos de ambos que abordar nuevas lecturas de su autoría me provocaba arcadas mentales.

Sabía que el problema estaba en mí: cuando asimilas la esencia formal de un escritor y repite y repite y repite sus mismos tics de prosa, acabas saturado. En el caso de King, la gota que colmó el vaso fue el desaliño con que despachó los capítulos del folletín melodramático recreado en Misery, cuya urdimbre metalingüística debiera haber cuidado con mimo y esmero: no se puede emular a Corín Tellado en media mañana, aunque ella sí tardara eso en manufacturar media novela; en el caso de Kundera, no podía soportar más su tendencia irreprimible a extraer axiomas de cualquier acción pueril: su manía de hurgarnos las narices en busca de oro ‒al principio siempre lo lograba‒ me las tocó demasiado. Con el tiempo recuperé a Kundera y espero también volver a recuperar a King, quien según sus fans ha reverdecido laureles con su última producción.

De los 14 a los 19 los leí con demasiada intensidad y perecí de empacho. (Y pese a ello los venero en sus cotas altas: no voy yo a enmendarles la plana).

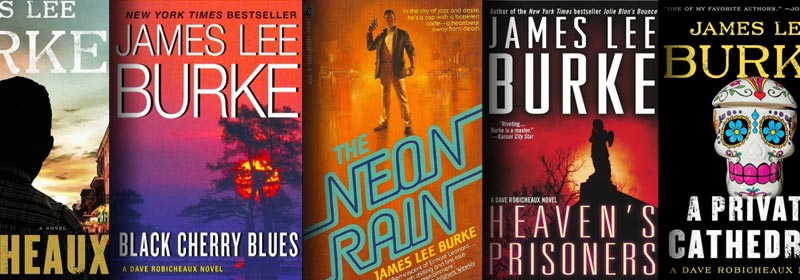

Ahora me acaba de pasar algo similar con James Lee Burke. En su caso, debo añadir, tampoco me lo esperaba.

No, no me lo imaginaba, creía que era un valor seguro, pero me ha decepcionado mi reencuentro con las novelas del expolicía devenido detective y exalcohólico por temporadas Dave Robicheaux, un justiciero de mechón blanco y métodos expeditivos. Tal vez, como en las crisis de parejas, no sea él, sino yo.

Pensaba que las iba a gozar, basándome en mi recuerdo delicioso de la primera, La lluvia de neón (The Neon Rain, 1987), que leí cuando era universitario. Y no, al final a la tercera he tenido que abandonar.

Creo que le veo demasiado el truco. Y me ha pasado algo que no me había pasado con ningún otro autor hasta ahora: en inglés pierde.

A lo mejor su parte de culpa tampoco es suya del todo, sino de quien yo veo como su mayor influencia: John D. MacDonald, un escritor de género negro que en España nunca ha cosechado mucho eco, pero que probablemente haya sido junto a Richard Matheson la mayor influencia estilística en un par de generaciones de escritores yanquis de géneros (incluido, por cierto, King). MacDonald tenía una manera de escribir que te dejaba turulato por trabajar muchísimo el aspecto más básico que uno busca al leer una historia escapista: convicción. Sus obras criminales rebosan oficio y resulta muy fácil dejarse influir por sus rasgos de estilo. Un estilo basado en la improvisación continua de impresiones subjetivas a cargo de una voz narradora que revolotea sobre una estructura argumental bien cimentada, con un abordaje bastante franco del aspecto sexual, y que pone tanto esfuerzo en el viaje como en la meta. Sus novelas del buscavidas y desfacedor de entuertos Travis McGee marcaron un antes y un después en la ficción popular de los USA en los años 60.

A Burke se le nota mucho la influencia de MacDonald: tanto, que a veces parece una parodia involuntaria de éste. Su ciclo de novelas protagonizadas por Robicheaux, que arrancan en 1987 con La lluvia de neón y superan ya la veintena, juegan a una rica descripción ambiental ‒la localización en los pantanos de Nueva Orleans contribuye a una singularización y pintoresquismo geográficos que siempre se agradecen‒ y al sensacionalismo sensorial de la violencia y el sexo como sus principales bazas. Burke combina bien sus recursos narrativos y las novelas resultan un viaje satisfactorio por una atmósfera opresiva de calor húmedo, pasión y asesinatos.

Sin embargo, ya sea porque el tiempo no ha sentado bien a sus primeras entregas de la saga o porque yo estoy saturado de ese estilo, hay dos trucos del almendruco que cantan como una almeja en su prosa: uno, que ésta se vuelve formularia en su combinación casi automática de una acción violenta con una pincelada paisajística. Algo así como: “Le asestó un puñetazo que lo lanzó al otro lado de la habitación. Vio que la luna restallaba sobre el linóleo: delataba que hacía una noche despejada”. Uno acaba frito de estar todo el tiempo topándose con ese emparedado de acción + descripción ambiental: es como si los personajes se detuvieran siempre a mirar algo cuando están en plena lucha por su supervivencia.

El segundo truco es la poetización de todos los encuentros sexuales. Aquí entra también MacDonald: hoy, sus novelas de Travis McGee han quedado un poco anticuadas porque el protagonista se dedica en todas ellas, básicamente, a ayudar a mujeres guapas con las que siempre termina acostándose, tras aconsejarles de manera un poco bastante paternalista. Tampoco nos quitemos los lectores toda la responsabilidad: seguro que de jóvenes ésa era una de las motivaciones que nos impulsaba a leer encantados las novelas de Travis McGee, es decir, el sexo sorprendentemente explícito para el género y la década sesentera, así como la facilidad del detective para entablar relaciones con chicas con las que siempre empatizaba psicológicamente.

Algo de eso ha heredado Burke, pues de fondo subyace constante la mirada libidinosa del protagonista. O sea, un personaje femenino le puede caer fatal o fenomenal, no importa: al final siempre vamos a saber cómo eran sus senos y su trasero. Pero lo realmente risible es que cada maldita escena de sexo acaba constituyéndose en una “comunión espiritual” donde las metáforas de lavas y de erupciones, abismos de éxtasis y experiencias casi religiosas terminan por agotar. Esa necesidad desfasada de convertir cada maldito polvo en una epifanía trascendente cae finalmente en la comicidad involuntaria… Hay un SRA (Síndrome de Ricardo Arjona) sobrevolando en muchas de esas parrafadas.

O a lo mejor soy yo, prejuicioso porque también estoy harto de héroes gringos que se toman cualquier pretexto para emprender una venganza masiva y letal. Encima, éste es católico y, pese a la cantidad nada desdeñable de fiambres nuevos que va añadiendo a su lista, acto seguido se autoconvence sin complejos de que un día podrá redimirse espiritualmente…

En La lluvia de neón, Robicheaux investiga la muerte de una joven lugareña y sus métodos violentos acaban alejándole de su propio departamento de policía. En Prisioneros del cielo [Heaven’s Prisoners (1988)] (cuya versión para la gran pantalla protagonizó el sosainas Alec Baldwin y la temperamental Teri Hatcher en una estimable adaptación por Phil Joanou, una de mis debilidades de los 90), el buen hombre rescata de un accidente aéreo a una niña huérfana y la adopta, pero en lugar de dedicar todo su amor a la niña y a su esposa, ignora olímpicamente a la niña y logra con su chulería vocacional que su esposa sea asesinada como parte de una vendetta contra él. Y en su tercera aventura, Black Cherry Blues (1989), investiga un caso de drogas y asesinato que lo lleva no sólo a tomarse de nuevo la justicia por su mano ‒apaleando a dos criminales a golpes de cadena en cuanto le sueltan en plaza‒, sino que cuando debe irse de viaje a rastrear a los maleantes más peligrosos, se lleva a su niña adoptada con él… ¡para demostrarle que es buen padre!

No sé, no sé… Vale que estoy ahíto de ‘Castigadores’ de pacotilla y de tramas que son sólo pretextos para disparar el afán de sangre de su protagonista o de su autor; pero también tengo la sensación de que si James Lee Burke fuera compatriota nuestro, algunas carcajadas que soltaríamos serían de órdago.

Me había propuesto seguir adelante con la saga de Robicheaux, pero creo que dejaré que pase un tiempo para atreverme con la cuarta novela, por si el autor no cambia los motivos y pulsiones de su criatura.

Quedan, eso sí, unas por momentos portentosas explosiones de violencia en vibrantes pasajes que me hacen pensar que los demonios de James Lee Burke deben de ser de aúpa: cosa que no me preocuparía si fuera natural de un país acostumbrado a racionar el alcohol a lo largo del día y donde gran parte de sus ciudadanos no tuvieran la mala costumbre de guardar en el cajón de su mesita una biblia y un revólver.

Copyright del artículo © Hernán Migoya. Reservados todos los derechos.