Si alguien puede arrogarse el manto de “padre de la ciencia-ficción”, éste sería probablemente Herbert George Wells (1866–1946). Y las razones para ello son de peso: innovó el género hasta el punto de que dejó de llamarse “romance científico” para pasar a ser “ciencia-ficción” (aunque el término propiamente dicho sería acuñado en los años veinte), e introdujo en él nuevos elementos y temas –a menudo adaptando y modernizando figuras preexistentes– que pasaron a ser clásicos y recurrentes dentro de la literatura de ciencia-ficción.

Si alguien puede arrogarse el manto de “padre de la ciencia-ficción”, éste sería probablemente Herbert George Wells (1866–1946). Y las razones para ello son de peso: innovó el género hasta el punto de que dejó de llamarse “romance científico” para pasar a ser “ciencia-ficción” (aunque el término propiamente dicho sería acuñado en los años veinte), e introdujo en él nuevos elementos y temas –a menudo adaptando y modernizando figuras preexistentes– que pasaron a ser clásicos y recurrentes dentro de la literatura de ciencia-ficción.

Escribiera lo que escribiera, insuflaba en ello un espíritu nuevo, una poesía especial que denotaba una comprensión profunda, quizá intuitiva, de la dialéctica íntima que determina el género. En sus mejores libros, como este que ahora nos ocupa, es elocuente, provocativo y sorprendente. Su obra fue absolutamente capital para el desarrollo de la ciencia-ficción, influyendo en innumerables escritores.

Uno de los factores clave que conformaron la vida de Wells –y por tanto su ficción– es algo a veces difícil de entender por aquellos que no hayan nacido en las particulares complejidades del sistema de clases inglés. La familia de Wells no era ni pobre ni indigente, pero tampoco eran exactamente clase media. Su padre había sido un jugador de cricket profesional, juego que apasiona a los británicos y cuyos participantes se solían dividir entre los “caballeros” amateur y los “jugadores” profesionales, siendo estos últimos de inferior categoría.

Cuando nació Wells, su padre había dejado ya el deporte y llevaba una tienda pero la llegada de un nuevo hijo supuso el emperoamiento de las estrecheces económicas y su madre, siempre muy importante en la vida del escritor, volvió a trabajar como doncella en el servicio doméstico de una gran mansión de Kent. Inicialmente, el propio Wells ejerció diversos oficios como aprendiz, pero sobresalió tanto en sus estudios que se hizo merecedor de una beca que le permitió asistir a la Normal School of Science de Londres, una institución sin categoría universitaria pero con una baza fundamental: en su claustro de profesores contaba con el eminente biólogo y darwinista Thomas Huxley. Wells afirmaría más adelante que el año que estuvo en la clase de Huxley fue, “sin duda alguna, el más instructivo” de su vida. “Al final de aquella época, había obtenido una visión bastante clara y completa del universo real”.

Y es la mezcla de ambas influencias, por un lado la división social de clases a través de la que tuvo que abrirse paso, y, por otro, las enseñanzas de Huxley, lo que determinó buena parte de sus mejores libros. Mientras que el humanismo científico y su enérgico proselitismo de la teoría de la evolución son muy evidentes en la obra de Wells, media en ellos una intencionalidad social. En una meritocracia, un individuo con el talento de Wells podría haber ascendido fácilmente; pero Gran Bretaña en las últimas décadas del siglo XIX no era una meritocracia.

La movilidad social del novelista fue conseguida no a base de privilegios heredados, sino de duro trabajo. Aquello le impregnó profundamente y acabó fundiéndose con las teorías darwinistas y sus ideas de supervivencia del más fuerte. Vio así el potencial literario que tenía la posibilidad de superponer el discurso “científico” con los conceptos de “clase” y “religión”. De esta forma, a su brillante imaginación y su destreza narrativa, se añadieron una profundidad y sofisticación social que rara vez se vieron en los libros del aburguesado Julio Verne.

Pero vamos con los viajes en el tiempo. Wells no fue el primero en tratar el tema. La primera mención de un viajero temporal aparece en Memoirs of the 20th Century (1728), una sátira social escrita por Samuel Madden en la que el viajero resulta ser un ángel de la guarda que vuelve del futuro con documentos robados. También Edward Everett Hale desarrolló la idea en Hands Off (1881) en el que cambios en determinados acontecimientos narrados en la Biblia alteran la Historia futura. Ya hemos comentado aquí El reloj que retrocedía (1881), de Edward Page Mitchell, donde aparece lo que podría ser la primera máquina del tiempo. Otros ejemplos de viajes temporales revisados en este espacio han sido Un yanqui en la Corte del Rey Arturo, El año 2000: una mirada retrospectiva, La edad de cristal o Noticias de ninguna parte, por nombrar sólo algunos, todos ellos anteriores a la novela de Wells.

Tras una serie de relatos breves («El bacilo robado» (1894), “La isla del Aepyornis” (1894) y “El asombroso caso de los ojos de Davidson» (1894)… que comentaremos en una futura entrada), Wells ya poseía cierta experiencia como escritor de narraciones de corte científico–fantástico. Buscaba un nuevo marco narrativo en el que desarrollar una idea que le venía dando vueltas desde hacía años. En 1888 había publicado en la revista de la Normal School of Science –que él mismo dirigía y editaba– un serial incompleto titulado The Chronic Argonauts en el que un científico viaja al pasado en una máquina del tiempo y comete un asesinato. Durante años, volvió una y otra vez sobre el mismo, escribiendo versión tras versión de la historia. Tenía muy claro que quería reemplazar el manido y poco verosímil recurso del sueño o la hibernación como forma de explorar futuros posibles. La idea de inducir hipnóticamente “visiones auténticas” ya no resultaba plausible. Y entonces encontró la idea de “la cuarta dimensión”.

Charles Howard Hinton fue un matemático inglés que intentó dar sustancia científica a sus creencias religiosas codificándolas matemáticamente. Su obra Scientific Romances (1884-1885) recogía una colección de ensayos, muchos de ellos de corte científico–espiritual, por ejemplo, los algoritmos que se necesitan para la cuantificación del pecado y las virtudes. En otro de ellos afirmaba que el tiempo puede ser interpretado como una cuarta dimensión, algo que Wells leyó con interés, transformándolo de acuerdo a sus necesidades en la verborrea seudocientífica con que apoyaría su nueva herramienta narrativa: la Máquina del Tiempo. Si el tiempo es una dimensión, como la longitud, la altura y la profundidad, entonces quizá la gente podría viajar por ella. El tiempo es invisible para nosotros sólo porque “nuestra conciencia se mueve intermitentemente” a lo largo de él mientras vivimos. Esta invisibilidad, por cierto, es uno de los temas centrales no sólo de esta novela sino de bastantes de sus relatos cortos; en este caso está subrayado por la noción de que la máquina del tiempo se torna literalmente invisible cuando se desplaza por la corriente temporal.

Este ejercicio de imaginación tenía un punto en común con Julio Verne: la extrapolación de la tecnología de locomoción (algo que no le pasó desapercibido al escritor galo y que motivó sus quejas); pero a diferencia de Verne, Wells no se tomó la molestia de hacer que su máquina temporal pareciera un ingenio plausible. La describe de forma somera y tampoco entra en detalles sobre su funcionamiento concreto. Le bastaba con que sus lectores creyeran en ella como un concepto posible.

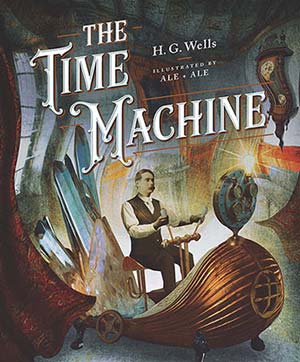

En 1894, incluyó todas esas ideas en una serie de artículos científicos publicados en The National Observer, cuyo editor fundó una nueva publicación, The New Review. encargando a Wells la conversión de aquellos ensayos en una historia serializada que, a su vez, se convirtió en la primera novela del escritor: La máquina del tiempo.

La historia es la siguiente: el viajero en el tiempo (cuyo nombre nunca se nos revela) ha inventado una máquina que permite moverse adelante y atrás en la corriente temporal. La utiliza para trasladarse hasta el año 802.701 y allí descubre que la humanidad ha evolucionado en dos razas separadas: los hermosos pero idiotizados Eloi, que llevan existencias hedonistas y despreocupadas en un entorno paradisíaco; y los salvajes y grotescos Morlocks, que habitan en el subsuelo y quienes, según se nos revela, salen por las noches para devorar a los Eloi.

Tras una terrorífica aventura en ese tiempo, el viajero monta de nuevo en su máquina para saltar incluso más lejos en el futuro, contemplando cambios aún más radicales, con la raza humana convirtiéndose primero en criaturas similares a conejos (una escena eliminada de la versión publicada en 1895) y, en una visión de tremenda desolación, en monstruos parecidos a cangrejos arrastrándose por una solitaria playa bajo un sol moribundo. El mensaje estaba claro: la evolución no está siempre de nuestra parte.

El grueso de la acción, no obstante, se desarrolla en el mundo de los Eloi y los Morlocks. Cuando el viajero temporal encuentra a los Eloi reflexiona sobre la civilización que ha encontrado, mezclando el darwinismo con los ideales utópicos. Al poco tiempo de llegar, se da cuenta de que el futuro es muy diferente de lo que él había imaginado. La utopía había fallado: “Bajo las nuevas condiciones de bienestar y seguridad perfectos, esa bulliciosa energía, que es nuestra fuerza, llegaría a ser debilidad”. Efectivamente, la evolución sólo puede aparecer cuando hay competición, riesgo y dolor. Pero Wells pensaba que en ausencia de esos factores, la evolución se transformaba en una especie de involución (aunque este término es incorrecto en términos biológicos) y el progreso no sólo desaparecía, sino que se sufría un deterioro. La raza humana se enfrentaba a un camino de ruina biológica.

En un primer momento, el protagonista teoriza que fueron los acomodados antepasados de los Eloi los que obligaron a los ancestros de los Morlocks a vivir bajo tierra y trabajar para ellos, condicionando así la evolución biológica de lo que en un principio fueron clases sociales (capitalistas y obreros) y acabaron convirtiéndose en razas diferentes. “El gran triunfo de la Humanidad que había yo soñado tomaba una forma distinta en mi mente. No había existido tal triunfo de la educación moral y de la cooperación general, como imaginé. En lugar de esto, veía yo una verdadera aristocracia, armada de una ciencia perfecta y preparando una lógica conclusión al sistema industrial de hoy día. Su triunfo no había sido simplemente un triunfo sobre la Naturaleza, sino un triunfo sobre la Naturaleza y sobre el prójimo”.

Pero no tarda en darse cuenta de que las apariencias le han engañado. Los Morlocks son los verdaderos dueños de la situación por mucho que vivan en oscuros corredores y cámaras subterráneas: mantienen en marcha las máquinas que producen lo poco que los Eloi necesitan pero, a cambio, salen de sus escondrijos por la noche y los cazan para alimentarse de ellos.

La crítica convencional interpreta esta novela como una reflexión sobre la estructura de clases de la Gran Bretaña de finales de siglo, o, alternativamente, un poderoso intento de anticipación con implicaciones darwinianas: los Eloi, viviendo en comunidades neo–helenísticas en un paraíso pastoral recordaban la decadente nobleza del siglo XIX. Los Morlocks, por su parte, son la extensión darwiniana del proletariado industrial. Que los caníbales Morlocks se alimenten de los hermosos pero retrasados Eloi constituye una clara y despiadada sátira de la violencia de clases inherente en la Inglaterra del XIX. Sin embargo, esta alegoría supera las fantasías swiftianas al estilo Gulliver en tanto en cuanto Wells introduce una explicación de corte científico –a efectos narrativos da lo mismo si es cierta o no– que da solidez y verosimilitud a la extrema situación alejándola del campo de la mera fantasía.

En lo que se refiere a la biología, la mutación se convirtió pronto –en buena medida gracias a la obra de Wells– en un tema clásico de la CF. Mutación lleva a evolución, otro principio de importancia central en el género. Los primeros escritores en usar ese concepto, especialmente en Francia, estaban influenciados tanto por Lamarck y Henri Bergson como por Darwin. Por ejemplo, el astrónomo Camille Flammarion con La Fin du Monde (1893-1894) o la fantasía prehistórica de J.-H. Rosny aîné La Guerra del Fuego (1909) –sobre la que se hizo una película en 1981–. Pero es La Máquina del Tiempo la obra que continúa siendo recordada como el auténtico clásico del subgénero. En ella, Wells describe con precisión el resultado de la selección natural en términos de evolución: grandes ojos para los subterráneos Morlocks, degeneración mental para los Eloi. Y también pone de manifiesto que la evolución no tiene marcha atrás, no se puede arreglar; y tampoco es sinónimo de progreso. La evolución es adaptación al entorno y ello puede llevar a sacrificar la inteligencia –como los Eloi– o al canibalismo –como los Morlocks. El viajero en el tiempo descubre que el futuro puede no ser un lugar agradable para vivir, un cambio abismal respecto a otros libros anteriores del género, que se limitaban a trasladar a sus protagonistas a utopías futuristas donde cualquier tiempo pasado había sido peor.

Pero la aproximación evolutiva/social no es la única manera de interpretar esta brillante novela. Considerar a Wells como un “filósofo”, un “cuasi–científico” o un “profeta”, puede distraernos de sus notables habilidades como escritor. Y es que «La Máquina del Tiempo», antes que una sátira social, una apología del darwinismo o una profecía futurista, es un libro de aventuras rico en evocadoras imágenes. Wells no era un estilista literario, no tenía ni talento ni interés para jugar con el lenguaje, el vocabulario o la simbología. Citando al propio escritor: «la literatura no es orfebrería y su finalidad no es la perfección; cuanto más se piensa en cómo debe hacerse, menos se logra». Su mérito, más que en su técnica literaria, reside en la fuerza de las escenas que describe: la terrorífica experiencia del protagonista en los túneles de los Morlocks, rodeado de las siniestras criaturas y acabando con las pocas cerillas que los mantienen a raya, el Londres transformado en un paisaje edénico habitado por los felices Eloi, el interior del antiguo Museo, abandonado mientras el conocimiento que custodia en sus estanterías se convierte en polvo, la dantesca noche de cacería de los Morlocks en el bosque…

La novela se narra de forma funcional, sencilla y clara, con un tono directo y sin florituras que se haría enormemente popular entre otros escritores del género. Sin embargo, no todo es frialdad en su estilo: el personaje de Weena, la bella e inocente Eloi, protagoniza escenas de gran calidad poética y Wells hace de ella uno de los mejores personajes de todos sus libros. Débil, asustadiza, con la mente de un niño pequeño, a diferencia de sus congéneres es capaz de desarrollar ternura, lealtad y puede que incluso amor por el viajero del tiempo, lo que la convierte en la única chispa de esperanza de un mundo en el que los sentimientos y las emociones menos primarias parecen haber desaparecido

Por otra parte, el protagonista, que narra en primera persona la aventura, es el único personaje aparte de Weena que tiene entidad individual, puesto que los Eloi y los Morlocks se describen de forma colectiva. El viajero sufre una notable evolución: al comienzo del relato se nos presenta como un científico ejemplar, objetivo, lleno de teorías abstractas y con un lenguaje frío. Pero a medida que transcurre su aventura, su rigor y curiosidad intelectuales –expresados a través de las conjeturas que el viajero va elaborando sobre lo que observa– quedan sobrepasados por las emociones: miedo, ternura, sorpresa, angustia e incluso un regreso a la violencia primitiva cuando ha de enfrentarse a los Morlocks en mitad de la noche… la persona que salió del siglo XIX hacia el futuro es muy diferente a la que regresa una semana después y, en cualquier caso, no lo hace como héroe noble e invicto.

Wells fue también uno de los primeros en mirar lejos, muy lejos en el futuro. No en vano, la acción transcurre en el año 802.701. Y este detalle no es poca cosa si tenemos en cuenta que a principios del siglo XIX aún se creía que el universo sólo tenía diez mil años de edad y que había sido creado por Dios para dárselo a la raza humana. Pero la ciencia avanzaba imparable. Los geólogos descubrieron que las rocas eran mucho más viejas de lo que se pensaba; los paleontólogos daban con restos de animales que a todas luces habían vivido mucho antes de que el hombre pisara la Tierra. De repente, la Tierra tenía millones de años y nuestra raza ocupaba sólo un minúsculo segundo del calendario cósmico. Darwin nos hizo ver que nuestro papel estaba muy lejos de ser el de protagonistas, que nuestros antepasados provenían de los simios y que el cambio, la evolución, era una poderosa fuerza siempre en movimiento.

Wells, con todas esas nuevas ideas, elaboró una historia en la que nos ponía delante la cruda verdad: que nuestra civilización es algo muy frágil, una estatua de hielo que puede deshacerse merced al tiempo y la evolución. Cuando el viajero del tiempo se traslada aún más allá, ni siquiera encuentra seres humanos. Hacía millones de años que desaparecieron. Imaginó un mundo sin hombres, y eso era algo muy poco habitual en los “romances científicos” de la época. Para los lectores modernos, la mayoría de las novelas de viajes en el tiempo del siglo XIX pueden ser francamente aburridas. La Máquina del Tiempo constituye una refrescante excepción a la norma: al lanzar a su protagonista cientos de miles de años en el futuro, nos muestra una Tierra cuya extrañeza resulta aterradora.

Como hemos visto, La máquina del tiempo fue una elaborada y tamizada mezcla de influencias diversas: relatos que leyó el escritor, profesores que tuvo, experiencias vitales… La base de la novela, que la raza humana es producto de la evolución y que ésta no ha finalizado y el poder que la naturaleza ejerce sobre nosotros a un nivel que no podemos controlar, es una de las razones por las que se considera a esta obra como fundadora de la ciencia-ficción. Su influencia fue enorme e inmediata y se extendió a buena parte del resto de la bibliografía del escritor. Casi todas sus novelas fueron reeditadas en los años veinte en los primeros números de la revista Amazing Stories, editada por Hugo Gernsback, quien creía firmemente que constituían textos de importancia capital para el nuevo género que iba tomando forma.

La propia novela de Wells dio pie a varias secuelas notables, como The Man Who Loved Morlocks (1981), de David Lake, o Las naves del tiempo (1995), de Stephen Baxter, ambos una reacción contra el pesimismo de Wells, hasta el punto de que convierten a los Morlocks en una sociedad casi utópica.

Aunque Wells estaba escribiendo acerca de las diferencias de clase tanto como sobre evolución, la novela popularizó la idea de que diferentes razas humanas no podrían coexistir pacíficamente. Esta interpretación tendría influencia en otros escritores y obras a lo largo de la historia del género, como Olaf Stapledon y su Juan Raro (1935) o el Slan de A.E.Van Vogt. Ejemplos más recientes son Darwin´s Radio (1999), de Greg Bear, o la trilogía de Xenogénesis de Octavia Butler (1987–89).

Galápagos (1985), de Kurt Vonnegut, también recoge los temores de Wells acerca de que el cerebro humano pueda, en último término, resultar inútil y dejar paso a la degradación evolutiva.

Wells llegó a esta novela tras un largo período de reflexión, búsqueda de un marco narrativo adecuado y siete versiones del relato. Con ella le llegó el éxito, pero, obligado a mantener una producción continua (un libro al año y a veces dos y tres durante todos los años que le quedaron de vida), ya no volvió a disponer de tiempo para hacer lo mismo con otras obras. En muchos sentidos, La máquina del tiempo es su trabajo más completo, una base temática sobre la que edificaría una parte importante de su carrera. Es también especial porque en ninguna de sus obras posteriores volvería a mirar a un futuro tan lejano ni evocaría de nuevo la muerte de todo lo que conocemos enfrentándose a lo que ahora llamamos posthumano. Por eso, de alguna manera, fue el principio de su carrera, pero también el punto final de todo lo que escribió a partir de entonces.

Imagen de la cabecera: Reynold Brown.

Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Publicado previamente en Un universo de ciencia-ficción. Reservados todos los derechos.