“Placeres, no tentéis al corazón sombrío” –escribía Baudelaire por aquellas fechas– “La admirable primavera ha perdido su aroma”.

“Placeres, no tentéis al corazón sombrío” –escribía Baudelaire por aquellas fechas– “La admirable primavera ha perdido su aroma”.

Al ilusionista Antonin Dorville y a su amigo Georges Méliès les divertía brindar con absenta en vasos que eran calaveras sobre una mesa en forma de ataúd. De luto riguroso, embutido en su frac negro, Dorville entregaba un cirio encendido a cada uno de los que llegaban, al tiempo que recitaba con voz destemplada: “Toma, gusano”; “Toma, desahuciado de la vida», “Toma muerto viviente”.

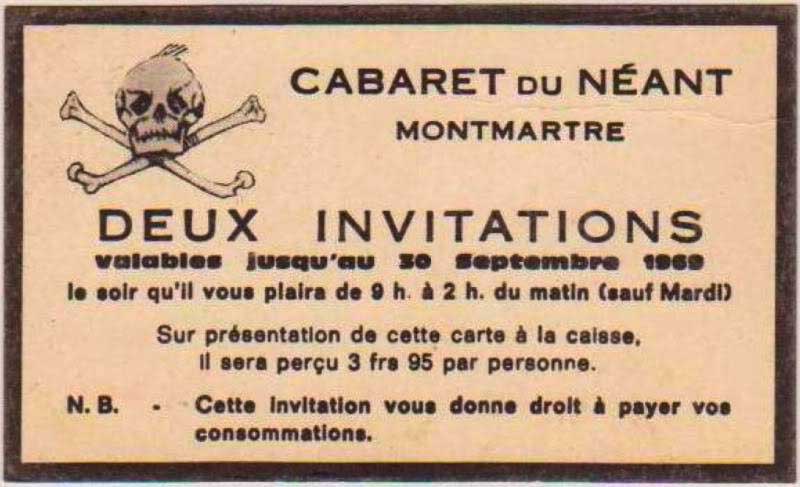

El poema de Baudelaire se llamaba El gusto de la Nada. Su título –y también la sensibilidad que se expresaba través de él– coincidía con el nombre de un Cabaret: El Cabaret du Néant, el cabaret de la Nada donde Dorville y Méliès ensayaban sus Veladas Infernales, versión en negativo de las Veladas Fantásticas que prosiguió en el teatro de Robert-Houdin.

Al final del siglo XIX la asistencia a los cabarets y teatros de variedades formaba parte de la vida cotidiana de las clases urbanas, populares y burguesas. El Folies Bergére o el Moulin Rouge eran lugares bulliciosos, consagrados a la diversión y al jolgorio. Pero existían formas más oscuras de regocijo cabaretero.

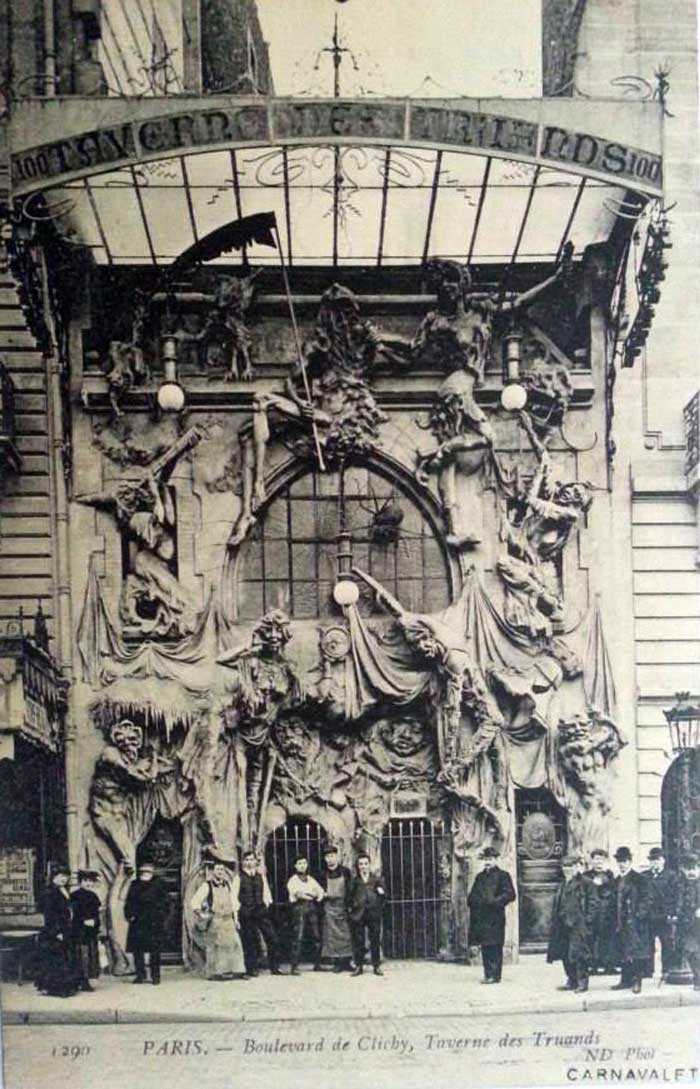

Algunos de los cabarets estaban consagrados al Otro Mundo. Como el Cabaret del Infierno cuya boca amenazadora se abría en la acera de enfrente del Cabaret de la Nada.

Allí los camareros vestían de diablos. La idea había sido de Méliès que, también frecuentaba el Cabaret del Cielo o los Rayos X.

Puede ser incomprensible, sonar extraño o resultar extravagante si no relacionamos estos entretenimientos un poco ingenuos y siniestros con el gusto por lo macabro y el auge del espiritismo. Respecto a lo macabro, el ilusionismo, a través de las fantasmagorías de Robertson, proporcionó imágenes y visiones espectrales que están en el origen de las fantasías góticas de los románticos. Imposible evitar la referencia, así mismo, a calderón, sus continuadores y el teatro de magia, laboratorio de experimentación de toda clase de efectos.

En cuanto al espiritismo, secretamente utilizó la tecnología de los ilusionistas. Es decir sus ilusiones. Las fronteras entre la magia como espectáculo y las pretendidas experiencias sobrenaturales fueron muy permeables a lo largo del siglo XIX.

El Cabaret de la Nada fue fundado por el ilusionista Antonin Dorville. Con el colaboró Mélies en la concepción de unas terroríficas veladas infernales. Se trataba de convertir la visita al lugar en una experiencia llena de emociones que apelaban a ese temor a la muerte que nos persigue a los seres humanos hasta la tumba y ni un paso más allá.

El Cabaret se había inaugurado en Bruselas en 1892 sin ningún disimulo como el Cabaret de la Muerte. Se trasladó casi inmediatamente a París, abriendo sus puertas en el barrio de Montmatre, muy cerca de donde giraban las aspas rojas del Moulin Rouge, en el número 34 del Boulevar de Clichy, con el nombre más filosófico de Cabaret de la Nada.

Entramos en una catacumba. De manera que el portero tiene las trazas de uno de esos sepultureros que permitían a Shakespeare las más descarnadas reflexiones sobre nuestro destino inexorable. La fachada está cubierta por los crespones blancos y negros que tradicionalmente delataban el luto en las casas de Francia. Sobre la puerta hay una calavera con dos tibias.

Un oscuro corredor conduce a una amplia habitación iluminada por una araña formada con huesos humanos de la que se desprende una luz mortecina y verdosa. Está dedicada a Robert Macaire, el sacamantecas o el coco o el hombre del saco francés cuya función es dar forma al miedo en la imaginación de los niños.

La luz otorga un tinte cadavérico a los rostros de los congregados. Dorville se inspira en Caronte para darles más que la bienvenida, la terrible noticia: “Viajeros, vuestro camino ha llegado a su fin. Habéis traspasado las puertas de la muerte y os encontráis en su reino. Que cada uno de vosotros escoja su ataúd”.

Esta primera sala no es la laguna Estigia, sino el bar del Cabaret y se la conocía por la sala de desintoxicación. Los camareros están aleccionados para no sonreír jamás, ni siquiera cuando preguntan: “¿Qué veneno desea tomar, señor, señora o señorita?”.

Los visitantes están sobrecogidos. Se oye el tic tac de un reloj entre fuertes rachas de viento. Una puerta se cierra de golpe. Un clérigo clama con voz agria: «Si lo deseáis podéis dictar vuestro testamente. Nada ni nadie puede impedir que muráis un día. Veo que vuestras manos buscan las de vuestros seres queridos. La muerte os arrancará de ellos. ¡Mirad en qué despojo se convertirá ese ser que abrazas!”.

Las paredes que señala están cubiertas costillas, esternones, fémures, clavículas, huesos humanos entrelazados. Los cráneos cobijan velas cuya luz se difumina un resplandor lúgubre y tenue. Los avisos funestos –Descansa en Paz o Ser o no ser– alternan con los carteles que prohíben fumar o muestran el precio de las consumiciones.

Varias pinturas representas escenas de los jinetes del Apocalipsis en plena acción. Batallas, ajusticiamientos, guillotinas, masacres, plagas, catástrofes y un toque moderno: un demonio al volante de un automóvil atropella a los viandantes desprevenidos. Una a una las figuran pintadas se desvanecen para convertirse en esqueletos.

En los ataúdes que sirven de mesa, una grieta se abre por la que surge una mano amarilla y helada que repta hasta apoderarse de los vasos.

La banda sonora es variada: Castañeo de dientes, respiraciones agitadas, congoja, sollozos, golpes en la pared. La mano araña desesperadamente el suelo. El clérigo amenaza: “¿Y si os entierran con vida? Imaginad el sufrimiento. Ved cómo las uñas arañan la tierra. Todo es inútil. Os aguardará la asfixia, porque la Muerte es la compañera definitiva”.

El efecto más potente aún estaba por llegar. Las sesiones eran ininterrumpidas y se celebraban cada media hora. Era necesario descender por una lúgubre escalera hasta un sótano en el que frío evocaba la temperatura de ultratumba. Un encapuchado abría la puerta con una llave descomunal y el chirrido ahogaba el ruido de los pasos de las quince o veinte personas que penetraban temblorosas. El encapuchado les invitaba a sentarse: “No os quejéis del frío. Más intenso será el de la tumba que será vuestra última morada”.

Es la sala de la Desintegración donde se representa el ritual de la muerte. La banda sonora ha cambiado. Comienza a escucharse en un tono que se incrementa poco a poco la “Marcha Fúnebre” de Chopin, de la Sonata para piano n. º 2, emotiva y solemne a un tiempo.

Un joven que viste igualmente de frac es cubierto con una mortaja. Dorville pregunta: “¿Habéis visto morir a alguien alguna vez? ¿Qué sabéis de la Muerte, pobres criaturas? ¿Podéis imaginar hasta el final el horror? Nadie cuidará de tu sueño”.

El joven que agoniza, se revela, pero las fuerzas le abandonan. Cae la cabeza a un lado, la boca entreabierta, el cuerpo adquiere muy pronto un tono cerúleo y, entonces llegaba el gran efecto final: de repente, se convierte en un esqueleto, para desaparecer por completo, dejando la mortaja suspendida de un clavo, agitada por el viento. La nada.

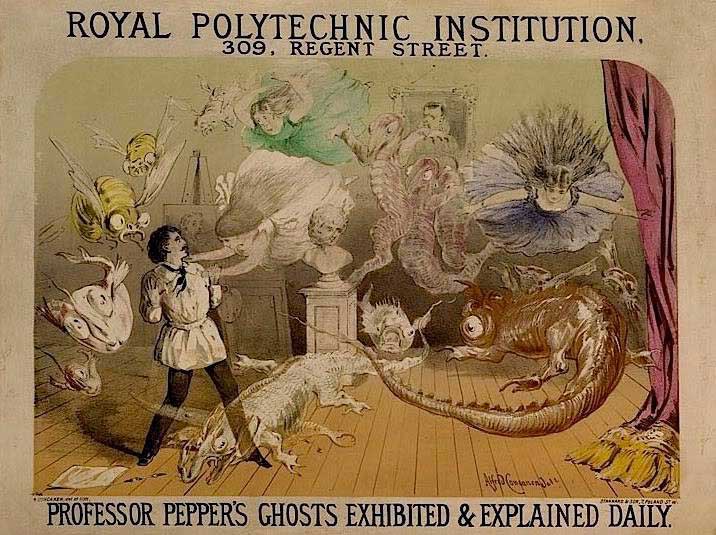

Esta transformación del cuerpo en esqueleto y su final desintegración, era un efecto de magia conocido con el nombre del fantasma de Pepper Se trata de una ilusión para realizar apariciones, desapariciones, metamorfosis y transformaciones de personas o cosas. Aunque tiene este nombre, su inventor fue Henry Dicks, quien lo presentó por primera vez en 1862. Su versión era muy aparatosa y exigía modificar íntegramente los teatros en los que se pretendía realizar. Se basaba en los principios de la ciencia catóptrica.

John Henry Pepper pudo verla cuando se mostró en Royal Polytechnic, institución científica de la que era director. Se puso manos a la obra e ideó una serie de modificaciones que la convirtieron en una ilusión operativa.

Estrenó su adaptación en una función de Charles Dickens. A partir entonces se incorporó al repertorio de las compañías de las llamadas Grandes ilusiones, la magia espectacular y en escena para amplios auditorios. Georges Mélies conoció versiones aún más elaboradas durante su estancia en Londres, cuando se inició en el ilusionismo bajo el magisterio de David Devant en el Egipcian Hall. Meliés concibió la versión que se ejecutaba en el Cabaret du Néant.

Se vislumbra una mesa y un esqueleto que hojea un libro. Un conejillo blanco juguetea a su lado lleno de vida. La visión solo dura un instante y se disipa. El aire pesado y siniestro y siniestro del sótano se adelgaza y refresca. Vuelve la luz y los gruesos y húmedos muros de piedra se muros de piedra se desvanecen como si nunca hubieran existido, dejando paso a una habitación blanca y sin carácter. Nuevamente la Nada en la que una flecha sangrienta señala la salida a la calle. Enfrente el Cabaret del Infierno. Al lado el ruido de las aspas del Moulin Rouge no hace enmudecer la música de baile.

Eugène Atget fotografió ese mundo de espectros. El culto a la muerte concebido como un espectáculo, no pudo resistir la gran carnicería de la primera guerra mundial. El Cabaret du Néant desapareció durante los dichosos veinte y Atget buscó su destello en los reflejos de los escaparates y las miradas vacías de los maniquíes, que le franquearían la admiración de Man Ray y los surrealistas.

En plena primera guerra mundial surgiría en Zúrich el Cabaret Voltaire: La presencia de la muerte, que andaba haciendo de las suyas en las trincheras, se escondía tras la máscara de la falta de sentido.

La historia se repetiría. La segunda guerra mundial supondría una carnicería aún más terrible. La muerte y la nada volverían a ocupar el primer plano en la sensibilidad de los existencialistas de la postguerra. Sartre publicaría El ser y la nada; Juliette Greco cantaría a las hojas muertas y Boris Vian escribiría Escupiré sobre vuestra tumba. En el gran cabaret de la Nada proseguía la función.

Copyright del artículo © Ramón Mayrata. Reservados todos los derechos.

Fotografías: Eugène Atget.