A finales de los años treinta y principios de los cuarenta, la cultura popular se vio sorprendida por el auge de lo que iba a convertirse en un género nuevo, hijo legítimo de la ciencia ficción, la fantasía, la aventura y el folletín: el superheroico, protagonizado por justicieros con vistosos uniformes y en posesión de capacidades sobrehumanas. Pero el tema del superhombre precedía en unos cuantos años a ese fenómeno todavía hoy vigente. Fue tratado en primer lugar en la literatura de ciencia ficción y con una profundidad y lucidez que el cómic tardaría décadas en alcanzar.

A finales de los años treinta y principios de los cuarenta, la cultura popular se vio sorprendida por el auge de lo que iba a convertirse en un género nuevo, hijo legítimo de la ciencia ficción, la fantasía, la aventura y el folletín: el superheroico, protagonizado por justicieros con vistosos uniformes y en posesión de capacidades sobrehumanas. Pero el tema del superhombre precedía en unos cuantos años a ese fenómeno todavía hoy vigente. Fue tratado en primer lugar en la literatura de ciencia ficción y con una profundidad y lucidez que el cómic tardaría décadas en alcanzar.

La idea del posthumano ha fascinado a la ciencia ficción moderna desde sus comienzos, suscitando cuestiones sobre el destino del hombre, la vida en el Universo y el sentido de ambas. Desde que Darwin enunciara su famosa y controvertida teoría, los autores más audaces se han apoyado en los dos puntales de la biología, la evolución y la genética, para desarrollar sus especulaciones.

A menudo se trataba de historias sobre el potencial humano, ya fuera como sociedad a la hora de enfrentarse a los problemas contemporáneos o como posible salto evolutivo que, vía nuevos atributos físicos o psíquicos, nos permitiera adaptarnos a entornos cambiantes y obtener una nueva perspectiva del cosmos. Pero, aunque no siempre se mencionaba, lo más interesante de esos relatos no era tanto la descripción del cambio biológico hacia una nueva especie humana, sino la tragedia y el sufrimiento inherentes al mismo.

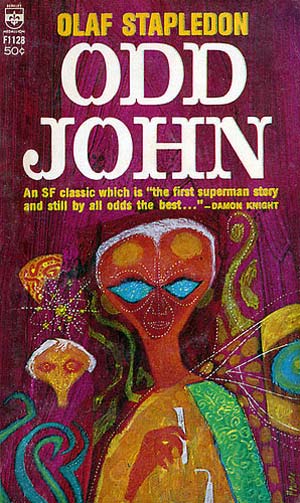

Ya comentamos en un artículo anterior la obra La maravilla de Hampdenshire (1911) de J.D. Beresford; Olaf Stapledon, conocedor de esa novela, exploró la cuestión en su libro Los últimos hombres en Londres (1932), en el que incluyó un pasaje donde lo que hoy llamaríamos mutantes, dotados de poderes mentales, prefiguran una forma superior de la humanidad.

Tres años más tarde, cuando Stapledon decide profundizar en ese tema con esta novela, Juan Raro, las implicaciones fascistas y raciales habían empezado ya a corromper el concepto del superhombre.

John Wainwright fue el tercer hijo de una familia perfectamente normal. Pero en él no había nada de normal, ni siquiera su gestación, que se prolongó once meses. Al nacer, su aspecto físico era el de un bebé extremadamente delicado, con un cabello corto y blanco y ojos oscuros de un tamaño anormalmente grande. Durante su niñez, su desarrollo físico fue más lento de lo normal, con problemas digestivos crónicos y un aspecto mucho más joven que el que correspondería a su verdadera edad.

Pero la evolución de su mente seguía un ritmo muy diferente: su cerebro demostraba ser capaz de abordar cualquier materia, asimilarla y llegar a nuevos avances que ni siquiera los expertos sospechaban, para luego acabar aburrido y pasar a otra área de conocimiento. Acaba dominando campos como las matemáticas, biología, economía, ingeniería o psicología al tiempo que su adolescencia le abre las puertas de la sexualidad y la telepatía.

No tarda en darse cuenta Juan de que pertenece a una especie nueva de humano, superior intelectualmente al sapiens. Sin embargo, su inmensa capacidad no le hace en absoluto reflexionar sobre su responsabilidad hacia la especie humana ni le insta a poner sus poderes al servicio del bien común. Todo lo contrario: lo aleja del Homo sapiens y su moralidad, hacia los que desarrolla un sentimiento a mitad de camino entre el desprecio y la conmiseración: «Veía ahora que, aunque no divina, esa criatura era, después de todo, una bestia noble y hasta seductora, en verdad la más noble y seductora de todas. Admitía que el ser humano era superior a los animales, pero afirmaba, a la vez, que estaba condenado a ser siempre infiel a lo mejor de sí mismo».

Juan decide entonces buscar a sus semejantes y emprende una búsqueda por todo el mundo sondeando con su mente a aquellos dotados de un cerebro superior. Al principio solo encuentra a superhombres alienados, locos, amargados o anclados en el pasado. Pero finalmente tiene éxito y reúne un grupo de seres similares a él con los que retirarse del mundo de los humanos y fundar una colonia utópica y libertaria en una apartada isla del Pacífico, donde intentan alcanzar una nueva y completa visión del cosmos. Pero las grandes potencias coloniales no tardan en percatarse de que allí pasa algo extraño, sentenciando el futuro de esa nueva e incipiente raza.

Stapledon convierte en narrador de su libro a un supuesto amigo de la familia Wainwright al que Juan, como si se tratara de una mascota, apoda afectuosamente «Fido». Éste trata de disculpar la amoralidad y depredación sexual de Juan en base a su superioridad evolutiva, pero lo cierto es que ello no hace que el protagonista resulte menos antipático al lector. Fido se convierte en un patético y servil ayudante de Juan, quien lo manipula a su antojo (como a todos los que le rodean excepto a su madre y a Judy, una vecina de corta edad a la que considera el epítome de la sencillez y la inocencia humanas).

Las historias de mutantes suelen abordar la cuestión del superhombre desde la posición de un individuo en una sociedad con pleno derecho a existir, pero que es inferior al grado de evolución de ese ser extraordinario. Este dilema darwiniano es intrínseco a gran parte de la ciencia ficción británica de la década de los cincuenta. Recordemos Los cuclillos de Midwich (John Wyndham, 1957), Más que humano (Theodore Sturgeon, 1953)…

Stapledon, sin embargo, era más abiertamente político que los autores mencionados, y la fuerza de su ficción reside en su forma de mezclar una poderosa imaginación con el compromiso político y social. Influyó en sus sucesores (la más notable de los cuales puede que sea Doris Lessing) gracias al uso del futuro como escenario para las vastas posibilidades filosóficas, morales, éticas y religiosas a que daba lugar su especulación científica en lugar de optar por el formato más frío y árido del ensayo.

A través de Juan, Stapledon nos brinda una amarga crítica al Homo sapiens, su naturaleza, su necesidad de religión, su deseo de amasar riqueza o el cáncer del nacionalismo. Tomemos uno solo de los muchos pasajes de este tipo: «Primero, la necesidad casi universal de odiar algo, con razón o sin ella, descargar en él nuestro propio mal, y luego destruirlo. Los espíritus enfermizos necesitan de ese odio. Odian así a sus vecinos, sus mujeres, sus maridos, sus hijos, o sus padres. Pero se exaltan sobre todo odiando a los extranjeros; al fin y al cabo, una nación es, principalmente, una sociedad fundada para odiar a los extranjeros, una especie de club del odio».

Y es que la situación internacional que se vivía en los años treinta estaba poniendo a prueba las bases del paradigma wellsiano en ámbitos muy diferentes y mucho más profundos que la mera coyuntura política. Stapledon, aunque admitía la influencia que Wells había ejercido en él, no veía un futuro prometedor en el mecanicismo, llegando a declarar en una conferencia que «Nuestras mentes apestan a maquinaria». Para él, la «lujuria por la mecanización» estaba al servicio de un sistema económico, el capitalismo, que trataba de acumular un inmenso poder al que nada podría oponerse. En Juan Raro, el protagonista avisa advierte que «la ciencia, la mecanización y la estandarización» están llegando a un punto crítico en Occidente, pudiendo provocar reacciones irracionales y violentas. En palabras de Juan: «No quiero decir que la gente dude del valor de la ciencia. Es algo más profundo. Sienten que la vida moderna es decepcionante. Hay algo de muerto en ella, algo estéril».

El narrador consigue transmitirnos la soledad y la angustia del personaje en su búsqueda de un propósito vital, de seres afines con los que compartir su visión del cosmos. Pero la posible simpatía que el lector pueda sentir hacia él queda empañada por la amarga rivalidad darwiniana entre la «raza superior» a la que John pertenece y aquellos –nosotros– a los que considera inferiores. Ello presenta un dilema moral relacionado con una de las cuestiones centrales en la filosofía utópica de Wells: la eugenesia. Hitler se encargaría de concretarla, dejando las abstractas ideas del famoso escritor británico en el lugar que le correspondían: si una especie, raza o grupo humano fuera realmente superior a otros, ¿estaría justificada la eliminación de los inferiores, por la fuerza si fuera necesario? O, por expresarlo de una forma más cercana a la ideología comunista de Stapledon (quien defendió la bondad de la Revolución Rusa de 1917), si un partido revolucionario fuera la vanguardia de un orden nuevo y superior, ¿podrían los errores y crímenes cometidos en el camino a ese nuevo orden estar justificados?

El trabajo de Stapledon se apoya, pues, en dos cuestiones de amplio alcance: primero, la naturaleza de la relación entre individuos y el empuje inmisericorde de la evolución darwiniana; y, segundo, la lucha contra el olvido del sufrimiento de los sujetos afectados por la nueva ideología. La cercana lucha contra el fascismo destruiría gran parte de los valores que Stapledon había defendido hasta entonces, lo que le llevaría a preguntarse: «¿Cómo hacer esto y al tiempo preservar la integridad de la mente, y jamás permitir que la lucha destruya en el corazón de uno aquello que trató de poner al servicio del mundo: la integridad espiritual?».

Pero ni siquiera antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial se hacía Stapledon ilusiones respecto a los sistemas políticos vigentes. Su personaje Juan se refería al «evidente desorden de la economía. Los poderosos tratan de gobernar el mundo para su propio beneficio. Hasta no hace mucho lo consiguieron, pero ahora la situación se les está escapando de las manos. El caos en que vivimos tiene esa raíz. Los pobres, naturalmente, odian a los ricos que han creado este caos y no pueden salir de él. Los ricos tienen miedo y por el mismo motivo odian a los pobres».

Aunque, como hemos dicho, simpatizaba con el comunismo, tampoco esquiva el ataque contra sus militantes: «Los comunistas e izquierdistas en general echan la culpa de todo al capitalismo, pero aceptan en su esencia la nueva cultura. Son racionalistas, mecanicistas». La consecuencia de las turbulencias políticas y económicas, auguraba Juan/Stapledon estaba clara: «cualquier truhán, cualquier ambicioso puede utilizar rápidamente esta mezcla de temor y odio. Así ocurrió en Italia y así ocurrirá en otras partes. Apuesto a que dentro de pocos años habrá en Europa todo un movimiento contra la izquierda, inspirado parcialmente en el temor y el odio, y en la vaga sospecha de que algo anda mal en la cultura científica. (…) ¿No lo sentiste en Alemania? (…) Una profunda repugnancia, todavía inconsciente a la máquina, la razón, la democracia y hasta la cordura. Un confuso deseo de enloquecer, de convertirse de algún modo en un poseído. Poco costará a los enriquecidos cultores del odio utilizar esas tendencias».

Curiosamente, el denso contenido filosófico de Juan Raro está articulado como una narración de estilo ligero y entretenido. Stapledon nos narra con viveza la evolución de Juan e imagina un rico pasado y personalidad para cada uno de los «superhumanos» con los que contacta. El soporte científico no está muy trabajado. El motor de cambio evolutivo es la mutación, aunque no se profundiza nada en ello ni tampoco en el funcionamiento de la telepatía, capaz de salvar no solo distancias planetarias sino de romper barreras temporales. Pero ello no importa, porque lo auténticamente relevante, como acabamos de ver, no es «cómo podría suceder», sino «qué ocurriría si sucediera». La perspectiva de que el metahombre no se limitaría a tener y utilizar sus poderes, sino que desarrollaría su propia moralidad y gobierno resulta tan inquietante como verosímil.

Stapledon toma otra decisión técnica acertada. Rechaza la narración en tercera persona por distante, y en primera persona porque nuestra mente de Homo sapiens, nos impediría penetrar en la mente de un ser superior. Será alguien «normal», muy cercano al protagonista, Fido, el que asumirá el papel de narrador. No llegará nunca a entender a Juan del todo, pero sí será quien mejor lo conozca y, por tanto y en la medida de lo posible, pueda transmitirnos no solo su vida pública, sino algunos de sus secretos y retazos de su íntima visión del mundo. Y, a la postre, resulta que lo que Juan ansía es amor, comprensión y necesidad de pertenecer a una comunidad de seres afines. Aunque ni él ni Fido se den cuenta de ello, eso es lo que, más allá de la extraordinaria capacidad de su cerebro, lo hace tan humano con nosotros y permite al lector hallar una identificación con él.

Estamos ante una obra más escandalosa y atrevida de lo que pueda parecer a simple vista. Y ello porque Stapledon no alecciona al lector sobre cómo debe sentirse ante la aparente amoralidad de John, qué debe pensar, ni emite juicios éticos al respecto. Será el lector quien deba detenerse a reflexionar sobre ello y llegar a sus propias conclusiones, lo que nos dice mucho del respeto intelectual que el escritor sentía hacia quienes le leían.

Juan Raro es, justificadamente, un clásico de la literatura de ciencia ficción. Ciertamente, el lector actual encontrará para su gusto ejemplos más sugestivos y modernos de «superhombres», desde Flores para Algernon hasta Muero por dentro pasando por Dune o los mismos X–Men . Pero esta novela de casi ochenta años de edad merece una atenta lectura, no sólo por la profundidad de su análisis, su capacidad para hacernos reflexionar sobre las incoherencias de nuestra mente individual y colectiva o la moralidad de nuestra especie, sino por la influencia conceptual que ejerció sobre futuros autores a la hora de abordar el siempre inquietante tema de la posthumanidad.

Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Descubre otros artículos sobre cine, cómic y literatura de anticipación en nuestra sección Fantaciencia. Publicado previamente en Un universo de ciencia ficción, y editado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.