El personaje de Isabel I de Inglaterra, llamada la Reina Virgen (no hace falta explicar el porqué), obtuvo un interés inusitado en la operística italiana del XIX. Y puede otorgarse a Rossini el punto de partida de tamaño interés, cuando en 1815 estrenó su primera ópera napolitana (Elisabetta Regina d’Ingliterra), aunque seis años atrás Stefano Pavesi ya se había medido con la soberana inglesa para un estreno turinés hoy olvidado.

Con Donizetti su presencia en el melodrama italiano se potenciaría: Elisabetta al castello de Kenilworth (1829), donde antes que en Lucia el compositor echó mano en su instrumentación de la etérea armónica de cristal, Maria Stuarda (1834) y Roberto Devereux (1837), sin olvidar su presencia latente en Anna Bolena (1830), ya que esta infeliz tuvo tiempo, antes de acabar en el patíbulo, de ser su regia madre.

Por otro lado, ya entrando de improviso en el asunto de este comentario, el libretista de Britten, William Plomer partiendo de Lytton Strachey, recuperó la esencia de aquellos antecesores argumentos del belcanto romántico italiano: la lucha de la reina Isabel entre sus sentimientos personales y sus deberes como soberana de un imperio, venciendo estos últimos desde luego.

Cuando subió al trono la actual reina británica, la número dos con ese nombre, siguiendo una costumbre tradicional entre las monarquías se le encargó al compositor británico más famoso, Benjamin Britten, una ópera que celebrara semejante acontecimiento. Britten, entonces en la cuarentena, contaba ya con tres éxitos incontestables en su haber: Peter Grimes(1945), The rape of Lucretia (1946) y Billy Budd (1951). Le quedaban por componer otras cuantas óperas de desigual fortuna, entre ellas The Turn of the Screw (1954), A Midsummer Night’s Dream (1960), Owen Wingrave (1971) o la algo penosa, pretenciosa y cursi Death in Venice (1973). Obra britteana en general, que viene actualmente mereciendo un interés internacional inesperado del que también participan nuestras programaciones líricas, en cabeza las de Barcelona y Madrid aunque también se apunten a ello Sevilla, Bilbao, Oviedo, Valencia, Tenerife, Las Palmas, Vigo, es decir, todas. Con un éxito siempre incuestionable. Su partitura infantil, El pequeño deshollinador, para más incidencia en el asunto, ha viajado por diversas ciudades españolas.

Precedida por las funciones liceístas de 2001 la obra del agasajo real, Gloriana, llegó al Real en la primavera de 2018 y en estreno capitalino, coincidiendo con un importante premio internacional a una de las producciones del escenario madrileño (justamente también de Britten, Billy Budd), junto a un aparatoso congreso mundial de ópera y con las protestas en torno a la decidida (y ya efectuada) absorción del teatro de la calle Jovellanos por el teatro de la plaza de Isabel II o de Oriente. Varias caras de una misma moneda.

Gloriana, protagonizada por Joan Cross y con dirección de John Pritchard, se estrenó en la Royal Opera londinense el 8 de junio de 1953, entre una Aida y una Norma, ambas triunfalmente protagonizadas por Maria Callas, no es para dejar de lado el dato. La nueva obra no gustó demasiado y la posteridad ha sido algo remisa con ella; no está entre las más representadas del compositor, no disfrutando de la periodicidad con que, por ejemplo, el Grimes o el Budd aparecen en las programaciones. Se detecta cercana en el tiempo una representación en el mismo Covent Garden 2013, con Susan Bullock.

No hay razones en general que expliquen esta desatención: es una ópera en general muy bien escrita por alguien que conoce su oficio y que se basa en unas fuentes musicales elegidas con astucia y precisión, con un libreto bien estructurado y escenas de variada teatralidad, con una orquestación a menudo más elocuente e interesante que la línea canora tendente a la aridez o monotonía y con un personaje central que facilita a una cantante-actriz amplio y franco lucimiento. Únicamente al final pierde fuerza el contenido, un remate que si bien dramática o teatralmente es bien eficaz musical o canoramente no lo es tanto.

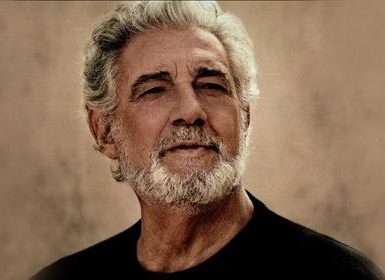

Ivor Bolton hizo una lectura impecable, aunque muy atento al foso tuvo tendencia a no controlar del todo el volumen orquestal. Anna Caterina Antonacci, la grandísima soprano ferrarense, defiende la obra con uñas y dientes, de paso, poniendo en cuarentena la mayoría de la óperas italianas antes recordadas donde, según ella, solo hay interés por el lucimiento vocal y poco más; personajes, afirma, cero, no hay. Esto se contradice un tanto al recordar la Anna Bolena de la Callas en la Scala 1957, con Visconti en la escena y Gavazzeni en el foso. Si allí no hubo un personaje bien claro, delimitado y poderoso ¿dónde los habrá? O de otra manera: esa carencia de “personalidad” da para preguntarse si es un defecto de la obra o, al contrario, una carencia del cantante que la interpreta.

A la función asistida, la última de las nueve en programa, pese a estar un poco mermada de medios, Antonacci realizó una caracterización extraordinaria canto, presencia, gestos, movimientos, matizando su parte con un realismo y una autoridad inatacables, amparándose en una dirección escénica que parecía hecha expresamente pensada en su favor. Un soberbio montaje de David McVicar, con un espacio único pero bien adaptado con sutiles detalles a cada diferente cuadro (Robet Jones) sostenidos ellos por una acertada y cooperante iluminación (Adam Silverman), un vestuario de excelente hechura (Brigitte Reiffenstuel) y con una origínalísima coreografía, capítulo en la obra bastante importante (Colm Seery). Un impactante, hermoso e inteligente espectáculo.

El coro (incluido el infantil) se preparó a conciencia la partitura y los resultados estuvieron claramente a la vista, mejor dicho al oído. El amplio equipo pareció seleccionado con mano minuciosa y maestra: todos estuvieron a la altura de las necesidades. Pero es preciso destacar, dada su importancia, al espléndido Devereux de Leonardo Capalbo, parte nada fácil resuelta por el tenor con cómodos medios, en especial en el reencuentro con la reina al principio del acto III uno de los mejores momentos de la obra; el Raleigh de David Soar tan bien caracterizado como traducido; el apuesto y seguro Mountjoy de Duncan Rock; un matizadísimo notario (Recorder en el libreto inglés) de Norwich de Scott Wilde, así como las dos damas Paula Murrihy (señora de Essex) y una muy sonora Sophie Bevan (Lady Penelope Rich). Una cita merecida para el resto: Leigh Melrose, Benedict Nelson, Elena Copons, James Cresswell, Itxaro Mentxaka, Sam Furness, Genaro López y Alex Sanmartí.

Imagen superior: Anna Caterina Antonacci como Isabel I en «Gloriana» © Teatro Real / Javier del Real.

Copyright del artículo © Fernando Fraga. Reservados todos los derechos.