Para unos cuantos millones de niños dispersos por el mundo y concentrados en las salas cinematográficas, la música empezó siendo Korngold. Sin prestar apenas atención a su nombre, porque en los créditos de las películas, normalmente, sólo se buscaba la constelación de las estrellas.

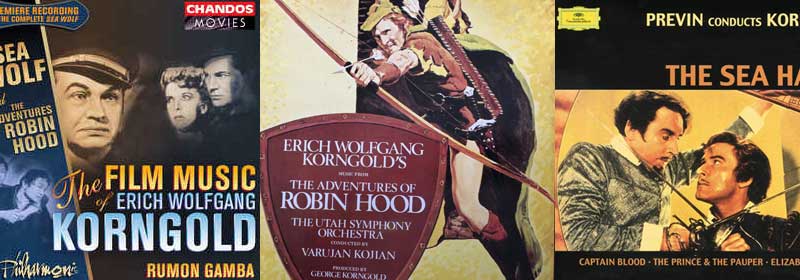

Pero allí estaba Erich Wolfgang Korngold (1897–1957), acechando desde su oscuridad sin palabras, las aventuras de Robin Hood o el Halcón del Mar, las desventuras de Antony Adverse o de Tessa, la ninfa constante, los delirios de la emperatriz Carlota de México en los ojos desorbitados de Bette Davis, perseguidos por los ojos entrecerrados de Paul Muni caracterizado de Benito Juárez.

Más aún: el modelo forjado por Korngold en Hollywood se convirtió, por décadas, en lo que entendemos por «música de cine», sin entrar a distinguir entre Alfred Newman, Max Steiner, Roy Webb, Victor Young o Franz Waxman.

Suyos son también los fantasmas que Hitchcock pidió a los pentagramas de Bernard Herrmann.

Nacido en la morava ciudad de Brno (entonces en el imperio austrohúngaro), nuestro músico llegó al sacro bosque californiano en 1934, cuando Max Reinhardt le pidió que arreglara la música de Mendelssohn para un filme sobre el shakesperiano Sueño de una noche de verano.

La gente confianzuda, la liberalidad femenina, el dinero descomedido, los rascacielos, los barrios vieneses de Los Ángeles y San Francisco, desconcertaron a Korngold (nada peor que un músico desconcertado) no menos que el compromiso de escribir música para el cine.

Los compositores de estudio trabajaban sobre metros de celuloide convertidos en minutos de sonido, y grababan con cascos en las orejas. Por el contrario Korngold memorizaba los diálogos y escribía como si estuviera haciendo una ópera, con voces habladas en lugar de cantadas. Y así trabajó en los Estados Unidos entre 1935 y 1947, obligado al exilio por la persecución nazi contra los judíos.

Volvió a Europa y estrenó su última obra para el teatro lírico, Kathryn, pero ya fuera de tiempo (ahora sabemos que también antes de tiempo), visto como anticuado en una posguerra dominada por las vanguardias y el compromiso político.

Aquejado de trastornos circulatorios, en sus últimos tiempos había perdido el habla pero conservaba la memoria musical. Las palabras habían desaparecido de su vida, las armonías perduraban. Le costaba reconocer a las personas pero seguía distinguiendo a sus músicos favoritos, Korngold entre ellos.

Todo ocurrió con veloz precocidad en su carrera. Siendo casi un niño estrenó sus primeras sonatas y la pantomima El hombre de nieve. Lo mimaron Weingartner, Schalk, Zemlinsky, Nikisch y todo el mundo musical vienes de preguerra. Lo entrenaron Bruno Walter y Otto Klemperer, lo cantaron la enérgica Lotte Lehmann, la acariciante María Jeritza y el seductor Richard Tauber.

Sólo conoció el aplauso para sus obras de cámara, sus canciones, su música de escena, sus óperas Violanta, El anillo de Polícrates, La ciudad muerta, El milagro de Heliane. Si algo le faltaba, llegó con la notoriedad y el dinero de Hollywood.

La muerte relativamente prematura y el desdén profesional ensombrecieron su obra durante años. Hoy se lo revisa. Algunas de sus óperas vuelven a los escenarios, sobre todo La ciudad muerta, y el compacto permite examinar su trabajo en distintos campos, incluido el cine, alguna de cuyas partituras, como Las aventuras de Robin Hood, se pueden gustar como suites orquestales.

El concierto para violín que le pidieron y se disputaron Huberman y Heifetz, es una antología que Korngold hace de sus propios filmes.

La estética vienesa del modernismo, que parte de la deformación exasperada y voluptuosa de los modelos románticos y llega al expresionismo, tiene en Korngold a un curioso representante. Está a medio camino entre Mahler y susalumnos reprobos de la atonalidad, allí donde todavía es posible silbar por la calle las ocurrencias de los Strauss y Lehar.

Inopinadamente, este niño prodigio y mimado nos dejó un retrato placentero y emponzoñado de aquella Viena esplendorosa situada en las fronteras de la locura contemporánea, que es una de las cifras de nuestro tiempo.

Copyright del texto © Blas Matamoro. Este artículo fue editado originalmente en Cuadernos Hispanoamericanos. El texto aparece publicado en Cualia con el permiso de su autor. Reservados todos los derechos.