Un verano recalamos en Nerja y corrimos a visitar sus grutas. En esas cuevas nos internábamos y se nos transtornaba el sentido de la orientación y del tiempo, allí nos sumergimos en abismos geológicos, en silencios cavernosos y oscuros que sólo se veían perturbados por nuestros pasos, por las corrientes de aire gélido, por el pausado goteo de las filtraciones de agua intemporal.

Avanzábamos con cautela adentrándonos en la semioscuridad y deslizando las manos por los carámbanos que emergían del suelo como lanzas afiladas o como pilares gigantescos. Era la época de El señor de los anillos —para ti, la trilogía fílmica de Peter Jackson; para mí, el gozoso libro de J.R.R. Tolkien, que disfruté también en esa feliz traslación cinematográfica—,uno de cuyos héroes es Gimli, el temperamental enano fanfarrón, hijo de Glóin, descendiente de Durin I el Inmortal, tan rudo como fraternal, que llevaba a gala despachar orcos a filo de hacha, así que paseando por las cuevas te conté historias de enanos que te creíste a pies juntillas y te dejaron maravillado.

Los enanos, esos seres pequeños y misteriosos, ceñudos y deformes, de negras cabelleras ensortijadas y descuidadas barbas entre las que apenas eran visibles unos rostros de piel pálida —amortajada por permanecer siempre tan ajena a la luz del sol—, habitantes minerales de las entrañas de la tierra, expertos en arrebatar industriosamente a las profundidades sus tesoros, hábiles herreros, señores del fuego, tan versados en el arte de la forja que los dioses siempre les encomendaban la fabricación de sus armas —sus espadas, sus corazas, sus yelmos, pero también el rayo—; los enanos, te susurraba, esos seres dominaban el fuego antes de que lo hubieran dominado los hombres primitivos; y también los enanos fueron mineros antes de que lo fueran los hombres, pues cuando estos todavía ignoraban cómo arrancar el hierro o el oro o incluso el carbón de la roca, ya lo hacían los enanos, cavando sin descanso y sin fatiga las galerías, túneles y oquedades en las que vivían.

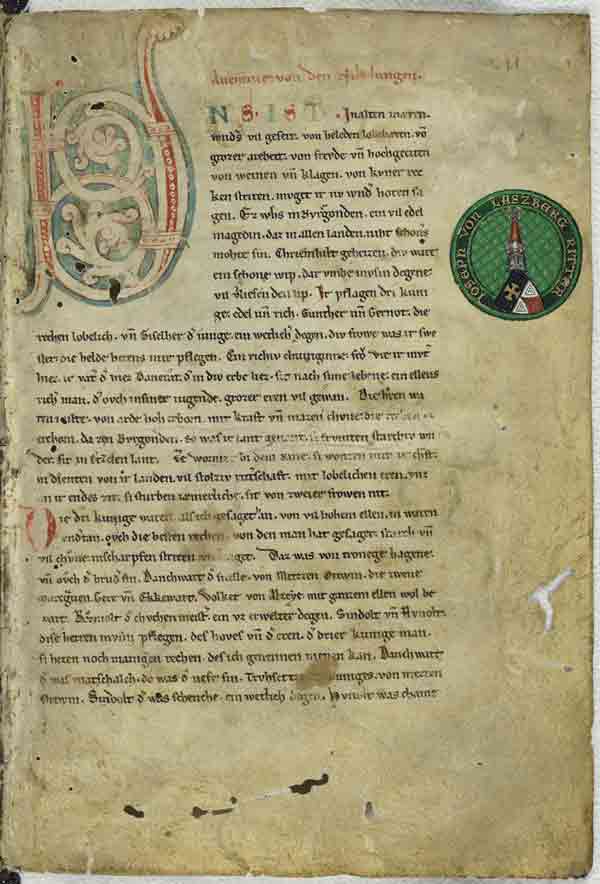

Imagen superior: Primera página de la obra (alrededor de 1220-1250). El ‘Cantar de los Nibelungos’ entreteje mitología, historia y ambición en una epopeya fascinante, inmortalizada siglos después por el compositor Richard Wagner.

En las grutas oscuras y laberínticas de Nerja te señalaba algunas estalagmitas, aprovechando sus siluetas imaginarias, sus formas sugeridas, y te narraba confusas historias de pueblos antiguos afectados por una maldición que los retenía encerrados en esos peñascos espejeantes; quizá todavía era posible, si pegabas la oreja a la piedra, escuchar un rumor de martillos, de fuelles, de yunques; acaso aún, si mirabas con fijeza la piedra y te concentrabas para mirar más allá de su superficie —como cuando haces el esfuerzo de ver el cristal de la ventana en vez mirar a través de él—, todavía podías vislumbrar el resplandor de las llamas en la forja, las chispas que restallaban al golpear el hierro candente.

(Yo aprendí en Mircea Eliade, y ahora te lo enseño a ti, que los hombres primitivos trabajaron el hierro incrustado en los meteoritos que caían del cielo incluso antes de aprender a utilizar los minerales ferrosos terrestres. Veían asombrados precipitarse a tierra un aerolito, y lo buscaban afanosamente, y cuando lo encontraban, una vez superaban el temor reverente que esa piedra de luz les inspiraba, se precipitaban a tratarla con sus martillos de sílex. Así es como los esquimales de Groenlandia fabricaban sus cuchillos, con hierro meteórico. Antiquísimos textos sumerios, hititas, egipcios, construyen los vocablos con los que designan el hierro mediante signos que mezclan las ideas de cielo y fuego, mediante expresiones que aluden a un metal estrella, con las que se refieren al hierro negro que descendió como un relámpago. Cuando Hernán Cortés preguntó a los jefes aztecas de dónde sacaban sus cuchillos, estos levantaron la vista y le señalaron el cielo).

Las tradiciones de los antiguos tiempos…

Años después, en las cuevas de Puente Viesgo y en las del Drach, el fulgor de esas historias ya había pasado. Te seguía gustando escucharlas, pero ya no te las creías, me seguías pidiendo que te contara una buena historia, pero ahora ya sabías que eran eso, cuentos afables y misteriosos. Seguro que te conté entonces la historia de los nibelungos, que era la historia a la que a mí, antes de que sucediera Tolkien, me remitían siempre las historias de enanos.

Sigfrido, el héroe de esa historia, llegó pronto a mi infancia en una recopilación de leyendas, y sólo más tarde —en las lecciones escolares de literatura— supe que su relato se contenía en ese Cantar de los nibelungos (cuyo glorioso comienzo reza: «Las tradiciones de los antiguos tiempos nos cuentan muchas maravillas de héroes dignos de alabanza, de audaces empresas, de fiestas alegres, de llantos y de gemidos; ahora podréis escuchar de nuevo la prodigiosa historia de aquellos arrojados guerreros»). Y también supe que éste es el gran poema nacional de Alemania, lisonjeado por algunos como la Ilíadadel Norte (aunque el propio Schopenhauer, alemán al fin y al cabo, sostuvo que esa comparación era una blasfemia, y que los jóvenes no deberían escucharla).

Con el tiempo a mí me atrajo menos ese Cantar que el conglomerado de tradiciones orales y canciones antiguas que lo preceden, porque la historia de los nibelungos deriva tanto de relatos germánicos como escandinavos, y a mí me gustó conocer las disparidades que presentan, esos detalles bifurcados que a veces te proporcionan la ilusión de estar escuchando una historia nueva y distinta, pero de la que no se ausenta el aliento de la historia de siempre: un tremendo fresco de lealtades y traiciones, de amores y odios, de heroicidades e infamias, también de criaturas extrañas que conviven con los hombres y de objetos prodigiosos que confieren poderes.

El oro rojo del Rhin

Borges, en sus Literaturas germánicas medievales, ya detectaba que la versión escandinava de la trágica historia del tesoro nibelungo es más mítica y bárbara, mientras que la trama germánica es más cortesana y romántica. Puede dolernos, añade, que el juglar del Cantar de los nibelungos haya suprimido o atenuado lo maravilloso, pero así ayudó a construir el camino que va del cuento de hadas a la novela. Yo encuentro que en la libre amalgama de los elementos escandinavos y germánicos cada uno encuentra la historia que más le satisface (no oculto que aquí me inclino más por el cuento de hadas).

He rastreado esa historia en el propio Borges, en la progenie de Sigfrido que reconstruye Otto Rank al explorar los mitos sobre el nacimiento del héroe, en ese vademécum inestimable: el Diccionario de argumentos de la literatura universal de Elizabeth Frenzel, también en la feliz recreación que hace Alejandro Casona en su Flor de leyendas, y a mí la historia que me sale contarte es la que sigue.

Los nibelungos eran los habitantes del submundo en una época en la que el mundo estaba compuesto por varios mundos. Por entonces, en las profundidades de la tierra, en el país de las tinieblas, vivían los nibelungos, un pueblo de gnomos oscuros cuyo nombre procedía de su rey Nibelung («hijo de la niebla»), que atesoraba todo el oro amarillo de las entrañas de la tierra, arrancado a las rocas de sus galerías, y también el oro rojo del Rhin, arrebatado a las ninfas.

Nibelung guardaba además otros tesoros: un anillo maldito, que atraía la desgracia sobre quien lo poseyera —incluso la muerte—, un yelmo encantado que producía el sortilegio de transfigurar el rostro de quien lo llevaba puesto, y la tarnkappe, un manto que tornaba invisible a quien lo echaba sobre sus hombros.

Héroes, dioses y dragones

Por encima de ese submundo, en la corteza de la tierra, vivían los gigantes y los héroes. Fafnir, el gigante más colosal y más temible, llegó a arrebatar a los nibelungos su oro y a desposeer a su rey de sus armas mágicas —el anillo, el yelmo y la capa de la invisibilidad—, y, revestido del aspecto de un dragón pavoroso e inexpugnable, custodiaba esas riquezas avariciosas en el bosque de Gnita.

De la otra raza que habitaba la tierra, la de los héroes, los welsas eran los más amados de los dioses: se llamaban así porque el primer héroe de la estirpe fue Welsa, rey de los francos, y había sido engendrado por Odín, dios padre de los ejércitos.

Finalmente, en la región de las nubes, Valhalla se llamaba su morada, vivían los dioses, y Odín, señor de las batallas, los presidía, señoreando el cielo y la tierra sentado en su trono con su lanza de fresno sobre las piernas.

El origen de Sigfrido

Por entonces nació Sigfrido, hijo del rey Sigmund de Tarlungaland, y Sisibe, hija del rey Nidung, de Hispania. Ser hijo de reyes no le garantizó, sin embargo, un nacimiento confortable ni una crianza acomodada. Así suele ser la génesis de los héroes, porque ninguno de ellos ha surgido de una infancia muelle. Todavía en el vientre de su madre, ésta fue acusada por un cortesano artero y libidinoso —cuyas proposiciones impúdicas la misma Sisibe había desdeñado— de mantener una pasión culpable con un lacayo, y el crédulo rey Sigmund, desengañado de la desmedida pasión que sentía por su esposa, resolvió desterrarla para desgajar de sí el trozo de corazón que se le había muerto de dolor. Sigfrido fue entonces dado a la luz en un bosque agorero, donde su madre murió de los dolores del desdén y del parto. Sin embargo, la criatura fue amamantada por una cierva y pudo, entre la fraternidad amenazante de los animales salvajes, crecer vigorosa e indómita.

En algún momento de su vagar por el bosque, el muchacho desembocó en un claro donde tenía su morada un encorvado y viejo herrero llamado Mimir —quien ocultaba su ascendencia nibelunga—, que conjeturó las hazañas a las que quizá estaba llamado el muchacho, lo acogió y le dio su nombre de Sigfrido.

Cuando éste alcanzó una previsible estatura hercúlea y un carácter tan arisco como su fortaleza, Mimir, sin desvelar las aspiraciones de su vieja raza, incitó a su ahijado a arrebatarle al dragón Fafnir las riquezas portentosas de los nibelungos. Para ello, pasó noches enteras en torno al fuego hablándole a Sigfrido del oro, de las diademas y pulseras y collares y anillos de plata y piedras preciosas, de las copas y platos y tapices y taburetes y otros ricos jaeces de mesa y lecho, de las espadas y yelmos y lorigas y escudos y espuelas de pulidos metales que componían el tesoro arrebatado por Fafnir a los antiguos hijos de la niebla, y le habló además de esos objetos prodigiosos: el anillo y el yelmo y la capa encantados, que harían rey a quienquiera que los tuviera en su poder.

La furia de Fafnir

Para acceder a esa aventura, Sigfrido, a quien esa enumeración opulenta de alhajas no ocultó la dificultad del adversario que las protegía, reclamó a Mimir que le forjara una espada capaz de hendir la roca y de quebrar los demás hierros. El enano, recurriendo a su sabiduría oculta de antiguo nibelungo, forjó una hoja con los restos hallados en el bosque de la espada Balmung, que un día forjara el propio Odín para el mismo Sigmund, padre de Sigfrido. Éste, por su parte, se hizo con el único caballo salvaje de una manada que no se espantó ante él, al que llamó Grani.

Así pertrechado, Sigfrido se enfrentó al dragón Fafnir. Lo venció pese a las colosales dimensiones de éste y a su terrorífica furia, pese a su baba venenosa, con la que salpicaba y corroía la carne y los huesos, pese a su coriácea cola de serpiente, que golpeaba las rocas quebrándolas como cristal, pese a los bramidos de fuego arrasador que brotaban de sus fauces, pese a los estremecimientos de la tierra que provocaban sus acometidas.

Tras la larga jornada de combate, Sigfrido, exhausto y hambriento, arrancó el corazón del dragón y lo puso a asar utilizando como espetón una espina de la cola de la bestia. Al tocarlo para comprobar si estaba bien asado, se quemó el dedo, y al llevarse éste a la boca para aliviarlo, cuando la sangre del dragón impregnó su lengua, pasó a comprender por arte de magia el lenguaje de los pájaros.

Sigfrido desconocía esta propiedad mirífica de la sangre de Fafnir, pero no ignoraba eso otro que se decía de ella: que sumergirse en su espesor volvía invulnerable cualquier cuerpo; de modo que se aventuró a ello para añadir más dones a todas las virtudes que ya lo adornaban y se impregnó entero con esa sangre reptiliana, aunque una insignificante hoja de tilo se desprendió y cayó sobre su espalda, dejando una porción de su piel sin empapar.

El corazón del guerrero

Sabiéndose dueño del tesoro de los nibelungos, Sigfrido, que también había adquirido otra lucidez y mayor determinación, suprimió a Mimir al conocer los verdaderos propósitos de éste, reivindicó el reino de su padre, encabezó un ejército ominoso que provocaba el mismo espanto que la niebla cuando flota por los bosques y se derrama ladera abajo por las montañas y trepa por los acantilados y borra las calles de las aldeas —pues quien seguía al conquistador del tesoro de los nibelungos, se tornaba él mismo un nibelungo y suscitaba idéntica aprensión—, y así labró su prestigio de guerrero invencible y conquistador de reinos.

Un día —aciago en todas las leyendas, porque es la ocasión en que al héroe le es revelado un destino fatal al que sin embargo no puede sustraerse, un destino que incluso el héroe buscará de propósito—, mientras descansaba del batallar reposando al pie de un árbol, un abejaruco del bosque reveló a Sigfrido su descendencia de los gloriosos welsas, le vaticinó más triunfos en combate, le auguró una fama tan perpetua como la duración del mundo, y le avisó de que la muerte sin embargo lo hallaría joven, y que se la inferiría el amor.

Sigfrido, jactancioso y feliz, sabiéndose un welsa y, por tanto, un favorito de los dioses, exigió al ave que le confesara dónde encontraría ese amor —es decir, la muerte—. El pájaro le relató entonces la hermosura de Krimhilda, que vivía en Worms, hermana del rey Gunther. Sigfrido se encaminó hacia allí y la halló en una fiesta en palacio: «Como la clara luna que, al surgir de las nubes, borra la luz de las estrellas, así estaba Krimhilda entre las mujeres alegrando el corazón de los guerreros».

El rey Gunther, admirando su fama guerrera, ofreció a Sigfrido la mano de su hermana a condición de que lo ayudara a conquistar a Brunhilda, reina de Islandia, que en otro tiempo fue una valquiria, mensajera de las batallas, desterrada a la tierra, transformada en mujer y desposeída de su divinidad por desobedecer a su padre Odín. La razón de que Gunther solicitara su ayuda a Sigfrido para ese cortejo es que Brunhilda, que dada su estirpe no sin fastidio quería unirse a un simple hombre, sometía a sus pretendientes a pruebas arduas.

Una doble boda y un destino trágico

Sigfrido, gracias a sus armas prodigiosas, como si moviera los hilos de una marioneta, diligenció las proezas que Brunhilda impuso a Gunther, unas veces remedando a éste desde la invisibilidad que le proporcionaba la tarnkappe y otras calándose el yelmo que le daba su mismo aspecto (y así levantó peñascos, taló bosques, atravesó corrientes tumultuosas, escaló cumbres nevadas).

Brunhilda, reconociéndose vencida, concedió su mano a Gunther y poco tiempo después, en Worms, las dos bodas, la de Sigfrido con Krimhilda y la de Gunther con Brunhilda se celebraron el mismo día. En esa jornada, esas mujeres, al disputar entre sí sobre el rango de cada una, fraguaron la tragedia de Sigfrido (que es la tragedia de tantos héroes: la caída necesaria de todos aquellos que siempre han sobresalido por encima de los simples hombres cuyas pasiones son mediocres). Krimhilda, esposa del invencible Sigfrido, el mejor de entre los hombres, y Brunhilda, antaño una preferida de Odín y ahora al menos esposa de un rey, rivalizaron por ver cuál de ellas había de entrar antes en la catedral.

Entonces Krimhilda, a quien Sigfrido le había confiado la forma en que había ayudado a su hermano a conquistar a Brunhilda, se lo reveló a ésta para humillarla. En mala hora lo hiciera. Brunhilda, afrentada, determinó que sólo la muerte de Sigfrido podría lavar el desprecio y el engaño que se le habían inferido. (En otra versión, Brunhilda no puede evitar sentir celos de Krimhilda a causa del héroe con el que ella consigue desposarse; ella, que sólo quería entregarse al más fuerte de los hombres, siempre hubiera querido como pretendiente a Sigfrido. En todo caso, se trata de una mujer despechada).

Un secreto mortal

El ejecutor fatal será Hagen, cuyo nombre engrosa la historia universal de los infames, un guerrero del séquito de Gunther, a quien su nueva señora, Brunhilda, en el festín nupcial, enardece llenándole la copa con vino profuso, dándole a comer abundante carne de lobo y murmurándole al oído cómo podrían hacerse con el tesoro de los nibelungos. Poco después, en el curso de una cacería que prolongaba los festejos, Sigfrido, que en el mismo bosque ha matado un jabalí, un león, un bisonte, un toro y un oso (algo que, al fin y al cabo, no es tan prodigioso como la existencia de una capa de invisibilidad), se inclina a beber en un arroyo.

Hagen, que trabajosamente lo había seguido en esa jornada agotadora, lo sorprende así y, de una forma indigna, consuma la traición que hace morir al héroe: desde su escondite, blande su lanza en el aire y quizá Odín —hay dioses que siempre han guardado inexplicables envidias contra los hombres— la conduce hacia el único punto vulnerable de la espalda de Sigfrido, esa despreciable porción de piel que la hoja de tilo escamoteó a la sangre de Fafnir.

También se cree que la propia Krimhilda, a quien se lo había revelado Sigfrido, se lo desveló a su vez a su súbdito Hagen en una indiscreción cortesana (pero yo siempre me he preguntado —las leyendas no lo datan— cómo Sigfrido, qué no debió percibir la hoja de tilo posándose en su espalda, llegó a ser consciente de su vulnerabilidad, cómo llegó a conocer la causa de la misma, y si lo hizo, por qué no la subsanó). Cuando el venablo ingresa en la espalda de Sigfrido rompiendo huesos y atravesando vísceras, todos los cuervos del bosque alzan el vuelo sobresaltados y agoreros. Entonces, «el hombre de Krimhilda cayó sobre las flores»y quizá el reguero de su sangre se deslizó hacia el arroyo lento.

Al enterarse de la muerte de Sigfrido, mientras Krimhilda se desgarra en un grito de dolor, Brunhilda prorrumpe en una horrible carcajada —pero una variante postula que después, desesperada, se arrojará a la pira funeraria de Sigfrido—.

Imagen superior: Gunther manda a Hagen que oculte el tesoro en el Rin. Pintura de Peter von Cornelius, 1859.

El tesoro de los nibelungos

La historia del tesoro de los nibelungos continúa, pero se resuelve ya en un epílogo sangriento. Tras la muerte de su amado, Krimhilda sólo encuentra consuelo en repartir entre sus súbditos el tesoro de los nibelungos que le lega Sigfrido, un tesoro de tal naturaleza que no podía agotarse, ni tan siquiera disminuir, por más que sus monedas se repartieran a manos llenas, pues gozaba de la virtud prodigiosa de regenerarse. Gunther, recelando de que con esa generosidad Krimhilda compre el favor de tantos vasallos que le arrebate el trono, encomienda a Hagen —otra vez ese gran traidor— que hunda el tesoro de los nibelungos en el Rhin.

Ahora a Krimhilda se lo han arrebatado todo, de modo que, habiendo sido gran amante, ahora quiere ser gran vengadora. Alimentando su luto y su resquemor, invertirá más de una decena de años en obtener su reparación: para ello, acepta entregar su mano al rey de los hunos, acepta marcharse lejos a ser reina de un reino ignoto, deja pasar el tiempo y un día decide invitar a su hermano Gunther a su corte. Hagen, suspicaz, teme una trampa, pero sigue a su señor, y con mil guerreros acuden a los dominios de Krimhilda. Ya durante la misma cena de bienvenida, miles de hunos se lanzan sobre los invitados, que se hacen fuertes en palacio. El combate se prolonga hasta la mañana siguiente, los sitiados sobreviven bebiendo la sangre de los muertos, pero al fin, sólo Gunther y Hagen quedan en pie.

Capturados, son entregados a Krimhilda, que los interroga por el paradero del tesoro de los nibelungos. Hagen contesta que no revelará el lugar del tesoro mientras viva su rey, de modo que Krimhilda, lacónica, hace decapitar a Gunther. Hagen, consciente de haber cometido un error, o quizá habiendo propiciado deliberadamente la muerte de su rey para sellar el secreto, contesta entonces desafiante: «Sólo Dios y yo sabemos ahora el lugar del tesoro». Krimhilda, esta vez, toma la espada de Sigfrido y ella misma corta la cabeza de Hagen. Pero el paroxismo de sangre no acaba aquí: la propia Krimhilda es asesinada por un caballero de la corte, horrorizado por la matanza que ella ha ordenado perpetrar.

«No puedo referir qué pasó después —se disculpa el juglar del cantar, consternado—. Caballeros, mujeres y nobles escuderos lloraron a sus queridos amigos muertos. Aquí tiene su fin la historia: ésta es la desdicha de los nibelungos».

Copyright del artículo © J. Miguel Espinosa Infante. Este artículo es un fragmento de Mapa del tesoro (Fragmentos para mi hijo). Publicado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.