En 1968, el biólogo Paul Ehrlich publica su bestseller The Population Bomb, un ensayo en el que advertía del inminente colapso demográfico a que el planeta estaba abocado, debido a la falta de control sobre la tasa de reproducción humana y las consiguientes hambrunas e inestabilidad social que ello iba a generar a nivel global. En la página de apertura, el autor afirmaba melodramáticamente: “La batalla para alimentar a toda la Humanidad, ha terminado. En los años setenta, cientos de millones de personas morirán de hambre a pesar de cualquier programa de choque que se ponga en marcha ahora mismo. Es demasiado tarde y nada puede impedir un incremento sustancial de la tasa de mortalidad”.

En 1968, el biólogo Paul Ehrlich publica su bestseller The Population Bomb, un ensayo en el que advertía del inminente colapso demográfico a que el planeta estaba abocado, debido a la falta de control sobre la tasa de reproducción humana y las consiguientes hambrunas e inestabilidad social que ello iba a generar a nivel global. En la página de apertura, el autor afirmaba melodramáticamente: “La batalla para alimentar a toda la Humanidad, ha terminado. En los años setenta, cientos de millones de personas morirán de hambre a pesar de cualquier programa de choque que se ponga en marcha ahora mismo. Es demasiado tarde y nada puede impedir un incremento sustancial de la tasa de mortalidad”.

Los méritos científicos de Ehrlich fueron objeto de controversia desde el principio y cincuenta y tres años después, parece que sus pronósticos no fueron muy certeros. Pero de lo que no cabe duda es de que la preocupación caló entre los autores de ciencia ficción de la época. Como ejemplos podemos mencionar Todos sobre Zanzíbar (1968), de John Brunner, una de las novelas más vanguardistas del género; o la antología de Kurt Vonnegut Bienvenidos a la Casa del Mono (1968). Antes incluso, otros grandes autores ya se habían adelantado a esta ansiedad demográfica en obras como The Wanting Seed (1962), de Anthony Burgess; Ciudad de concentración (1957) o Bilenio (1962), de J.G. Ballard; Bóvedas de acero (1954), de Isaac Asimov; Un mundo devastado (1965), de Brian Aldiss; Túnel en el espacio (1955), de Heinlein; y, sobre todo, ¡Hagan sitio, hagan sitio! (1966), de Harry Harrison.

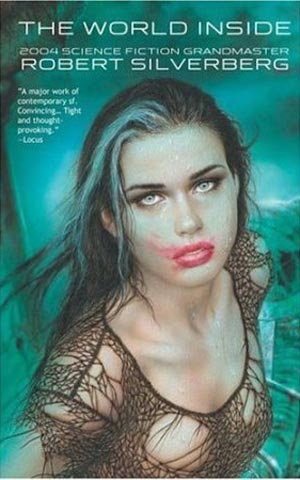

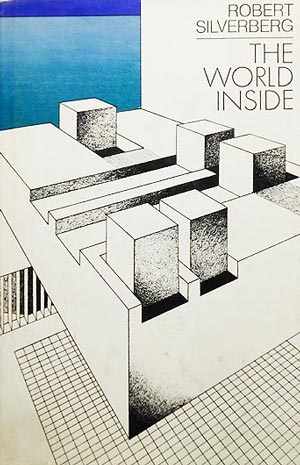

Robert Silverberg ofrece en El mundo interior un nuevo giro a este subgénero que, como vemos, ya tenía cierto recorrido. El autor reconoció el mérito de este libro al editor Horace L. Gold de la revista Galaxy Science Fiction, quien le recordó que “volver del revés algún concepto conocido de la ciencia ficción” a menudo daba como resultado historias nuevas e interesantes. En 1970, en La torre de cristal, Silverberg había contado cómo el obsesivo magnate Simeon Krug levantaba una estructura de 1.500 metros de altura (el equivalente a tres Empire State Buildings) que le permitiera comunicarse con las estrellas. Un año después, para su cuadragésimo quinta novela de ciencia ficción, El mundo interior, imagina una superficie de la Tierra erizada de agujas de cemento y cristal que harían empequeñecer la torre de su libro anterior y que sirven para contener la creciente población planetaria. Pero el verdadero giro que introduce es otro: una sociedad que no sólo tolera la superpoblación sino que la fomenta activamente. Entre 1970 y 1971 y con ese trasfondo, escribió para Galaxy una serie de cuentos protagonizados por diferentes personajes y que luego fueron compilados bajo el título antedicho.

En el año 2381, la Tierra ya alberga en su superficie una población de 75.000 millones de personas. A pesar de los siniestros augurios de los profetas del siglo XX, los humanos no han agotado los recursos del planeta y, de hecho, hay abundante comida para todo el mundo porque el 90% de la superficie está ocupada por granjas. ¿Cómo ha sido posible tal milagro? Mediante un cambio radical en la forma de organizar la vida social e individual: la inmensa mayoría de la gente vive en Monurbs, Mónadas Urbanas, que son inmensos edificios de tres kilómetros de alto y mil plantas en los que residen 800.0000 personas.

En las primeras páginas de la novela un personaje describe a otro la organización de la monurb: “El edificio está hecho con hormigón súper tensado. Ha sido construido alrededor de un eje central de servicios de doscientos metros cuadrados. Originalmente, los cálculos eran de que cada planta albergara cincuenta familias, pero hoy alcanzamos las ciento veinte, y los antiguos apartamentos han sido divididos en unidades de una sola pieza. Somos totalmente autosuficientes, con nuestras propias escuelas, hospitales, campos de deporte, casas de culto y teatros.

—¿Y los alimentos?

—No producimos ninguno, por supuesto. Pero tenemos acceso por medio de contratos a las comunas agrícolas. Estoy seguro que habrá visto usted que casi el noventa por ciento de los espacios libres de este continente es usado para la producción de alimentos; y existen también las granjas marinas. Oh, estamos llenos de comida en este planeta, y desde que hemos dejado de desperdiciar espacio construyendo horizontalmente hemos ganado gran cantidad de tierras cultivables.

—¿Pero no se hallan así a merced de las comunas productoras de alimentos?

—¿Acaso los habitantes de las ciudades no han estado siempre a merced de los agricultores? Parece como si usted contemplara la vida en la Tierra como un asunto de colmillos y garras. Actualmente la ecología de nuestro planeta está perfectamente engranada. Nosotros somos vitales para los campesinos: su único mercado, y su única fuente de productos manufacturados. Ellos son vitales para nosotros: nuestra única fuente de alimentos. Indispensabilidades recíprocas, ¿no? Y el sistema funciona. Podríamos mantener varios miles de millones de gente suplementaria. Algún día, dios bendiga, lo haremos”

Cada nivel está compuesto por agrupaciones de unos cuarenta pisos mayormente autónomos –esto es, que cuentan con todos los servicios esenciales para la supervivencia material y social– bautizados con el nombre de antiguas ciudades y que albergan población dedicada a actividades concretas y viviendo de acuerdo a culturas diferentes. Por ejemplo, en la parte superior están los pisos que componen Louisville, donde viven los líderes y administradores. Algo más abajo está Shanghai, hogar de los técnicos y burócratas; San Francisco es el ghetto cultural; Reykjavik, Praga o Varsovia, en la zona inferior, albergan a los obreros…

Esas inmensas estructuras verticales, a su vez, se organizan colectivamente en “constelaciones”. Entre mónada y mónada, la tierra se destina a cultivos, supervisados por granjeros organizados en sociedades más primitivas materialmente y que envían los alimentos a los edificios a cambio de bienes de equipo y de consumo fabricados en las plantas inferiores de las mónadas.

Obviamente, ha sido necesario un cambio radical de mentalidad para vivir en esas condiciones y aceptarlas como algo natural y hasta conveniente. Y así, la sociedad de las monurb ha sido modificada y diseñada para alcanzar el equilibrio y la armonía, reduciendo cualquier posible fricción entre sus miembros, ya que con tanta gente viviendo casi hacinada los problemas, discusiones y desencuentros podrían derivar en algo mucho más peligroso. La solución ha sido instaurar una cultura en la que todas las necesidades básicas están cubiertas, pero donde tampoco existe la propiedad privada: nadie posee cosas en exclusiva, las puertas están siempre abiertas, cualquiera puede entrar en el hogar de otro en cualquier momento, la desnudez o las abluciones personales frente a extraños no incomodan a nadie… y todo el mundo puede tener sexo con quien elija, animando a los matrimonios a compartirse sexualmente con terceros.

“Mi esposa está a su disposición. Dentro de la monurb es impropio rehusar una petición razonada, a menos que traiga aparejada consigo algún perjuicio. Ya debe usted saber que el evitar toda frustración es la primera regla de una sociedad como la nuestra, donde las menores fricciones pueden conducir a incontrolables oscilaciones de desarmonía (…) Las puertas no están cerradas en la Monurb 116. No tenemos bienes personales que deban ser guardados, y todos nosotros estamos socialmente ajustados. Por la noche es algo completamente normal el entrar en otros hogares. De este modo cambiamos parejas en cualquier momento; generalmente las esposas se quedan en casa y son los maridos los que emigran, pero no necesariamente. Cada uno de nosotros tiene acceso en cualquier momento a cualquier otro miembro de nuestra comunidad”.

Esas medidas, asumidas por la población como algo necesario y natural, han erradicado las guerras, los crímenes y delitos, la codicia y envidia por lo ajeno, los celos o la censura sexual. Los ciudadanos de las monurbs son felices… al menos, casi todos. Aquellos que expresan algún tipo de insatisfacción con el sistema, reciben tratamiento reprogramador por parte de los “Ingenieros Morales” o, si esa solución es ineficaz o su falta es muy grave, acaban arrojados a las “tolvas”, donde sus cuerpos son reciclados como combustible.

Por otra parte, los ciudadanos de esos colosales edificios no tienen permitido salir al exterior y muchos aspectos de la vida social están estrictamente monitorizados. Todo el mundo se casa a la edad de doce años y se anima a cada pareja a concebir tantos hijos como les sea posible ya que la fertilidad y los niños están considerados como bendiciones divinas. Aumentar todavía más la población es una meta compartida por todos y, de hecho, cuantos más hijos tenga un matrimonio, más elevado se considera su estatus social. La mayoría de las parejas tienen al menos cuatro o cinco hijos y llegar a los ocho es normal.

El concepto de “micromundos” verticales como solución al desaforado crecimiento horizontal de la población y la organización social que impera en estas comunidades muy extensas pero también cerradas y rígidas, es fascinante. Como también que una organización en la que casi todo el mundo se encuentra cómodo y conforme, nos parezca hoy algo aberrante e indiscutiblemente distópico. La inspiración de Un mundo feliz (1932) –y puede que incluso la de La fuga de Logan (1967); o Bóvedas de acero (1953) en cuanto a la agorafobia y las ciudades aisladas del mundo natural– es muy clara: no sólo los ciudadanos de las mónadas son muy jóvenes y gozan de excelente salud y aspecto físico, sino que son felices. Como en la obra de Huxley, las drogas y el sexo se consumen y práctican sin restricciones y han desaparecido las lacras que castigan al hombre del siglo XXI.

“¿Para qué tendría que ir a ningún sitio? El secreto de nuestra felicidad reside en la creación de núcleos autosuficientes de cinco o seis plantas dentro de ciudades de cuarenta plantas dentro de monurbs de mil plantas. No tenemos la menor sensación de estar saturados o apretujados. Conocemos a nuestros vecinos; tenemos centenares de apreciados amigos; somos amables y leales y agradecidos los unos con los otros”.

Por otra parte, la población no vive exclusivamente para el hedonismo. Existe una meta compartida, una especie de imposición divina en la que se vuelcan con entusiasmo: procrear, rápida y abundantemente.

“Nosotros mantenemos que la vida es sagrada. Crear nueva vida es una bendición. Uno de nuestros deberes ante dios es reproducirnos. Lo humano es enfrentarse a las dificultades con el ejercicio de la inteligencia, ¿no? Y una de las dificultades es la multiplicación de los habitantes en un mundo que ha sabido vencer las enfermedades y eliminar las guerras. Podríamos limitar los nacimientos, supongo, pero eso sería una pobre, mezquina, antihumana escapatoria. En su lugar, nos hemos enfrentado a la superpoblación y hemos triunfado, ¿no cree? Y continuamos así, multiplicándonos gozosamente, con nuestra población creciendo a un ritmo de tres mil millones por año, y proporcionamos sitio para todos, y alimentos para todos. Unos pocos mueren, y muchos otros nacen, y nuestro planeta se llena, y dios es bendecido, y la vida es próspera y hermosa, y como puede usted ver todos somos felices. Hemos madurado más allá de la necesidad infantil de levantar barreras de aislamiento entre hombre y hombre. ¿Para qué salir afuera? ¿Para qué añorar los bosques y desiertos? La Monurb 116 contiene suficientes universos para nosotros. Las predicciones de los profetas del desastre se han revelado falsas. ¿Puede usted acaso negar que somos felices aquí?”

El problema es, como he dicho, que sí hay infelices. Los personajes del libro repiten una y otra vez lo satisfechos que están con sus vidas, pero dan la impresión de que lo hacen para intentar convencerse a sí mismos y no atraer sobre sí los correctivos que la sociedad ha impuesto para tratar con los no adaptados. Pronto queda claro que esa sociedad supuestamente libre de fricciones está en realidad plagada de problemas larvados: celos e inseguridad sexual, descontento con el estatus social o dificultades para vivir perpetuamente entre cuatro paredes. En algunos casos, esto se manifiesta como un sentimiento difuso de insatisfacción, de desasosiego. En otros, la burbuja estalla en un colapso nervioso. A estos últimos se les denomina “neuros”

El problema es, como he dicho, que sí hay infelices. Los personajes del libro repiten una y otra vez lo satisfechos que están con sus vidas, pero dan la impresión de que lo hacen para intentar convencerse a sí mismos y no atraer sobre sí los correctivos que la sociedad ha impuesto para tratar con los no adaptados. Pronto queda claro que esa sociedad supuestamente libre de fricciones está en realidad plagada de problemas larvados: celos e inseguridad sexual, descontento con el estatus social o dificultades para vivir perpetuamente entre cuatro paredes. En algunos casos, esto se manifiesta como un sentimiento difuso de insatisfacción, de desasosiego. En otros, la burbuja estalla en un colapso nervioso. A estos últimos se les denomina “neuros”

En un planeta Tierra como el que describe Silverberg, en el que los ciudadanos están adaptados a la protegida vida que llevan en las mónadas, no cabe exiliar a los inconformistas al exterior. Y dado el hacinamiento en el que viven, su actitud negativa puede contagiarse y degenerar en una revuelta que desintegre el equilibrio. La solución es la ejecución sumaria, un castigo terrible que, sin embargo, no impide que más ciudadanos de los que a simple vista parece se sientan más infelices de lo que demuestran públicamente.

Y eso es precisamente lo que cuenta El mundo interior: las vivencias de varios habitantes de la Mónada Urbana 116, uno de los cincuenta edificios de que consta la constelación Chipitts (entre las antiguas ciudades de CHIcago y PITTSburgh) quienes, por una u otra razón, se sienten insatisfechos y decepcionados con sus vidas.

El primer capítulo es básicamente introductorio (originalmente una historia corta titulada “Un Día Feliz en 2381”) y en él, Charles Mattern, un sociocomputador, hace de guía a un recién llegado de las colonias venusianas, Nicanor Gortman. Venus se ha terraformado y ha conservado la clásica estructura urbana horizontal, por lo que para él, todo lo relacionado con las monurbs es tan nuevo y extraño como para el lector.

El segundo capítulo nos presenta al personaje de Aurea Holston, cómo y por qué la gente se torna “neuro” y lo que ocurre cuando una monurb sobrepasa su límite de población aceptable. En previsión de esta última situación, las constelaciones de monurb van levantando nuevos edificios, que luego poblarán con sus respectivos excedentes de ciudadanos. El problema es que muchos de éstos no quieren mudarse, empezar de nuevo en otro lugar, abandonar a sus amistades y trabajos. Sabedoras de ello, las autoridades lanzan una campaña de desinformación magnificando el número de voluntarios para animar a los indecisos. Aún así, llegado el momento, el cupo ha de cubrirse con un sorteo entre los matrimonios sin hijos. Y cuando Aurea y su esposo Memnon salen elegidos, ella experimenta un trauma, expresando vehementemente su oposición y tratando por todos los medios de evitar el traslado forzoso. Esa incapacidad para aceptar su destino la convierte automáticamente en paciente de los Ingenieros Morales, quienes la someten a un lavado de cerebro para que abrace con agrado su nueva situación.

El tercer episodio está protagonizado por Dillon Chrimes, un músico que toca el vibrastar en un “grupo cósmico” que hace giras por todo el edificio. Es la historia quizá más deudora del ambiente psicodélico y rockero de tan solo unos años antes de la publicación de la novela y narra básicamente la actuación del conjunto y la intensa experiencia del personaje al mantener sexo mientras disfruta de un “viaje” inducido por las drogas que le “fusiona” mentalmente con todo el edificio.

El cuarto capítulo está protagonizado por Jason Quevedo, un historiador que está investigando la tesis de que los humanos que llevan generaciones viviendo en el interior de las monurb han divergido genéticamente de sus antepasados del siglo XX debido al proceso de selección evolutiva que ha debido producirse para sobrevivir en un medio ambiente tan distinto del natural. Es una historia con una trama más endeble que el resto, pero su auténtico interés reside en el retrato de personajes y de la relación tóxica entre Quevedo y su manipuladora mujer, Micaela, creando una atmósfera de paranoia psicológica, alienación emocional e intelectual y crisis inminente.

Quevedo, como he dicho, cree que acostumbrarse a vivir en una estructura física y social como la de una mónada ha requerido cambios evolutivos a nivel genómico. Pero lo que se le pasa por alto o no quiere reconocer es que, sencillamente, no ha pasado el tiempo suficiente como para que tal salto biológico se haya producido y todo el mundo haya eliminado de su ADN la curiosidad por el mundo que se abre más allá de nuestros límites cotidianos, la necesidad de viajar y experimentar cosas nuevas y la esperanza de encontrar algo mejor en otro lugar.

Pero el miedo a la disidencia es tan grande que los líderes y la propia comunidad no van a permitir que nadie abra una senda que otros podrían seguir, en especial, en lo que se refiere a salir de la monurb y visitar el mundo exterior. La comida, la familia, los hijos, el soporte material y social… todo está en el interior de los edificios. No hay nada por lo que sus ciudadanos desearían permanecer fuera de la monurb más tiempo del necesario. Pero aún así, tal iniciativa se castiga con la muerte.

Y a eso es a lo que se enfrenta el protagonista del sexto capítulo, que narra la aventura en el exterior de un técnico de mantenimiento de ordenadores, Michael Statler, que sueña secretamente con respirar el aire fresco y ver el mar. Michael truca el sistema informático para obtener un pase que le permite salir del edificio, empezando entonces una aventura equivalente a la de un astronauta que llega a un planeta extraño y toma contacto con sus nativos, sólo que aquí los alienígenas son granjeros humanos y el planeta son las tierras de cultivo que rodean la mónada y la aldea en la que residen los agricultores, quienes, sin abandonar la tecnología de drones y robots, han experimentado una suerte de involución cultural a creencias y ritos mágicos y religiosos.

El quinto capítulo se centra en Siegmund y Mamelon, una pareja de jóvenes ambiciosos que se esfuerzan por medrar y ser aceptados en la élite de Louisville. El séptimo y último recupera a un Siegmund ya integrado en el círculo interno, pero profundamente decepcionado y deprimido por la oscura verdad que ha encontrado allí.

El autor hace una buena labor de caracterización de los diferentes personajes y permite que el lector acceda a sus pensamientos, emociones, ambiciones y temores. Para dar una sensación de conjunto y coherencia, Silverberg entrelaza los personajes de los distintos capítulos mediante relaciones de amistad, parentesco o encuentros sexuales aleatorios, presentándose en un episodio, protagonizando el siguiente o reapareciendo al final del libro.

El mundo interior es un tratado sobre los excesos del ser humano, la falsedad de las utopías y la futilidad de tratar de cambiar la naturaleza de nuestra especie. Además del entonces candente tema de la superpoblación, se subraya el de la estratificación social: incluso en las sociedades que presumen de igualitarias, las diferencias de clase son imposibles de eliminar, algo que Silverberg denuncia utilizando un elegante simbolismo espacial, colocando cada clase social en un nivel más o menos alejado de la cima, donde moran y gobiernan no tanto los más capaces como los más afortunados.

Un aspecto interesante de este libro es que, a pesar de ser una distopía de final pesimista, carece de algunos de los elementos que habitualmente se asocian a este subgénero. Así, aunque hay cierto control sobre las entradas y salidas de la mónada, que existe una especie de cuerpo de seguridad poco definido y que uno de los personajes es ejecutado, no se puede definir al sistema de las monurbs como “estado policial” al estilo de, por ejemplo, 1984 (1949). Asimismo, ostentando el poder una pequeña élite de gobierno, no existe la sensación de que sea una minoría tiránica opresora de las masas. De hecho, son los ciudadanos los que se controlan a sí mismos y al prójimo. Todo lo impregna una especie de “pensamiento único” que convence a los ciudadanos de las bondades del sistema, lo innecesario de alejarse del mismo y la imposibilidad de sobrevivir fuera de la monurb.

Muchos de los trabajos de Silverberg desde la segunda mitad de los sesenta presentaban un tratamiento abierto y entusiasta del sexo. De hecho, a comienzos de esa década y tras la contracción del mercado de la ciencia ficción, el autor se vio obligado, acosado por las deudas generadas por la compra de una espléndida casa, a tocar todo tipo de géneros de ficción y no ficción, incluyendo un buen número de novelas eróticas. Pero El mundo interior hace un hincapié todavía mayor en el amor libre, las drogas alucinógenas, la música psicodélica y las orgías, algo que no es solamente marca del autor en esta etapa de su carrera sino un recordatorio de que se trata de una novela publicada al final de la época hippie y que bebe en no poca medida de sus postulados. La excusa para introducir drogas, música y orgías es que inducen una mentalidad gregaria que ayudan a mantener unidos y en equilibrio a los habitantes de cada mónada, pero no puede evitarse la sensación de que el autor carga las tintas demasiado en ello y lo utiliza con el propósito de dar salida a una fantasía sexual propia y despertar de paso cierto cosquilleo en los lectores. ¡Tener sexo con quien uno desee, sin culpabilidad, remordimientos ni recriminaciones! ¿Quién no iba a desear vivir en semejante sociedad?

El problema es que Silverberg ya era un autor maduro cuando escribió esta novela (tenía 36 años) y su visión del sexo y el papel y actitud de la mujer no sólo resultan chirriantes para la sensibilidad actual, sino en varios aspectos incoherentes con la sociedad que él mismo describe. Si las costumbres de las monurbs son las propias del amor libre… ¿Por qué es obligatorio que todo el mundo se case a temprana edad? La obsesión por tener hijos continuamente y la ausencia de cualquier método anticonceptivo, ¿no margina a las mujeres de esa supuesta libertad sexual? Habida cuenta del trasiego que tiene lugar todas las noches y que la contracepción está contemplada como un severo pecado, ¿cómo se sabe quién es el padre de este o aquél hijo? ¿Importa eso algo?

Abundando en esto, las esposas (porque no hay mujeres solteras) parecen estar limitadas a quedarse en casa cocinando, ir a salones de belleza y cuidar de la progenie mientras azuzan la ambición de sus maridos para que ambos puedan ascender en el escalafón social. Y, de nuevo y en contradicción con la supuesta libertad sexual, las mujeres están confinadas –más por la costumbre que por las normas– a un rol pasivo: no merodean cada noche de lecho en lecho eligiendo a su partenaire, sino que permanecen en el hogar aceptando a quien cruza el umbral. Aparte del aleatorio y diario intercambio de parejas, se describen también orgías o incestos.

Todo lo cual puede resultar incómodo o molesto para la sensibilidad de algunos lectores, que opinen que se hace excesivo hincapié sobre este aspecto, en especial teniendo en cuenta que Silverberg no lo describe con excesivo gusto o sutileza. Tal rechazo es comprensible y respetable. Con todo, conviene recordar que el sexo es importante en esta sociedad dado que se utiliza como lubricante –perdón por el juego de palabras– social. Y el autor, además, nos quiere exponer cómo las circunstancias han hecho que el sexo deje de ser una actividad privada, restringida y hasta vergonzosa hasta el punto de convertirse en algo banal.

Pero quizá lo más inverosímil de la novela sea la edad de los personajes. No hay auténticos adultos. Todo el mundo parece tener menos de veinticinco años pero se comportan como personas maduras y desempeñan tareas para las que forzosamente son necesarios años de experiencia y adquisición de conocimientos que ellos no han tenido tiempo de vivir. Más allá de que no exista justificación en la historia para la ausencia de gente adulta, hubiera sido interesante analizar cómo el tipo de vida de las monurb del siglo XXIV afecta con el paso del tiempo a tales ciudadanos, cómo podrían subsistir y qué papel desempeñarían en esa sociedad sus individuos más ancianos.

El mundo interior es una novela triste. Sus frases de apertura (“Está comenzando un feliz día en 2381”) y cierre (“La vida prosigue. ¡Dios bendiga! Está empezando otro nuevo día”) están teñidas de un amargo sabor irónico. Silverberg acierta al presentar un mundo que puede que a nosotros nos parezca distópico, pero que, en el contexto descrito, resulta adecuado para la mayoría de sus habitantes. Hay pasajes en los que los personajes discuten sobre los pros y los contras de la vida en el siglo XXIV. Sí, se han sacrificado la individualidad, la privacidad, la libertad de disidencia o de elección sobre si permanecer o salir de esa sociedad. Pero a cambio y más allá del sexo libre y las drogas legales, no hay enfermedad, pobreza, carestía, crimen o guerras. Eso sí, el autor toma partido al convertir en protagonistas a los alienados, a los descontentos y los infelices, haciendo que el lector sienta simpatía por estos inconformistas y rebeldes.

En el fondo, acaso no podemos encontrar paralelismos con nuestras propias sociedades actuales? La creciente permisividad sexual (con un sexo omnipresente y carente de componente afectivo) y las drogas ofrecen para mucha gente una forma de escapar a la vacuidad espiritual e intelectual de una sociedad cuyo pegamento parece ser el consumismo. Como sucedía en las monurbs, los miembros de un estrato social son remisos a mezclarse con los de otro al que consideran inferior.

También podría pensarse que difícilmente podrían convivir dos fuerzas contrapuestas como son unas condiciones de vida de extremo hacinamiento con el impulso de tener hijos y formar grandes familias. Pero esto es algo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo en nuestro propio mundo. En numerosos países las clases más humildes, residentes en los barrios más congestionados e insalubres, se reproducen sin control y sin considerar el problema global de superpoblación. Incluso hay quienes niegan que exista tal problema o cínicamente descargan la tarea de solucionarlo en las generaciones venideras. Muchas ciudades de países en América, Asia o África, continúan creciendo sin que las autoridades puedan ya suministrar a sus ciudadanos los servicios básicos. ¿Es, por tanto, la sociedad de las monurb más irracional que nuestro mundo actual? Puede que no tanto. Y, después de todo, “Un Mundo Interior” cumple la premisa principal de la buena ciencia ficción: tomar un problema del mundo actual y llevarlo a sus últimas consecuencias.

Llaman la atención los cambios de tono que se producen de relato en relato, o incluso en el curso de uno solo de ellos. En el capítulo dedicado al músico Dillon Chrimes, se narran con detalle las sensaciones despertadas en el público por un concierto de rock “cósmico”, utilizando un estilo poético que bordea en ocasiones el flujo de conciencia; otros fragmentos, en cambio, adoptan la forma de sátiras o crítica social dirigida contra políticos hipócritas, autoridades religiosas o psicólogos; hay segmentos que parecen extraídos del pulp más convencional, enumerando las asombrosas invenciones del futuro, como las nuevas drogas psicotrópicas o la tecnología de la información (cuando uno de los personajes reflexiona sobre la mejor forma de obtener datos, bien podría estar refiriéndose al motor de búsqueda de Google: “Puede tener acceso a ese enorme depósito de información general siempre que lo necesite, y de forma casi instantánea. El único problema es formular correctamente la petición para recibir los datos solicitados”).

Este eclecticismo, incluso dispersión, ha hecho siempre a Silverberg un autor difícil de clasificar. Sus obras de esta época nunca le permitieron dar el salto al pelotón de vanguardia en el que marchaban Aldiss, Delany, Ballard o Disch; tampoco pone todo su interés en emular la capacidad satírica de Vonnegut, la lírica prosa de Bradbury o el surrealismo de Dick. Y ello aun cuando elementos de todos ellos salpican sus mejores trabajos y que, de proponérselo (o de haber dispuesto del tiempo necesario en lugar de tener que escribir a toda velocidad para satisfacer las exigencias de sus editores), hubiera conseguido sobresalir en cualquier estilo porque poseía las virtudes necesarias: una prosa elegante, una rica imaginación y un buen ojo tanto para lo cómico como para lo trágico, tal y como demuestra El mundo interior.

En aquel mismo año 1971, el prolífico Silverberg escribió otros tres libros más, El hijo del hombre, Tiempo de cambios y El segundo viaje. El mundo interior y Tiempo de cambios fueron nominadas para el Premio Hugo de 1972, aunque perdieron frente a Mundo Anillo, de Larry Niven (Tiempo de cambios sí ganó el Nébula).

El mundo interior, más que una novela con una trama lineal clásica, es una historia coral cuyo principal atractivo consiste en sus ideas, personajes y ambiente y que, pese a su breve extensión, consigue tocar muchos temas importantes y dignos de reflexión utilizando una prosa refinada pero accesible. Además, y aprovechando tanto su experiencia como escritor como las nuevas libertades que brindaba el zeitgeist de la época, Silverberg carga contra el puritanismo sexual del siglo XX y ofrece una exploración tan sombría como fascinante sobre los contradictorios ingredientes de nuestra naturaleza que nos convierten tanto en humanos como en animales sociales.

Una novela, en fin, imprescindible dentro de la bibliografía del autor y clave dentro del subgénero de superpoblación.

Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Descubre otros artículos sobre cine, cómic y literatura de anticipación en nuestra sección Fantaciencia. Publicado previamente en Un universo de ciencia ficción, y editado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.