Esta semana me ha pasado algo muy desconcertante: sucedió al tomar prestado un libro de la biblioteca de un amigo, la añeja edición Orbis de Fahrenheit 451. Al sentarme a leer la novela, ojeé el nombre del tipo al que Bradbury dedica su obra en 1953 y entonces pensé: «Yo le conozco».

El vértigo me invadió. Pero sí, era cierto. No es que supiera quién era ese hombre: es que le conocí en persona.

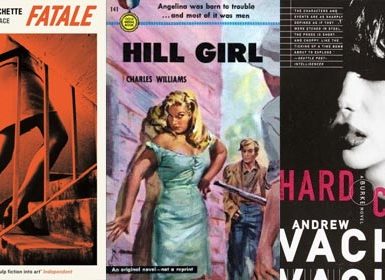

Se llamaba Don Congdon y era un venerable anciano de casi 80 años, la mañana de 1997 que le visité en su despacho de Nueva York: se trataba del único vínculo rastreable que había en torno a mi escritor favorito, Charles Williams, cuya tumba ese verano traté de encontrar para presentarle mis respetos, debido a lo mucho que me había impresionado en la infancia su novela El arrecife del escorpión.

Yo era, soy, una persona de pasiones irracionales y obsesiones compulsivas. Alguien me comentó por aquella época que Congdon había sido agente literario de Williams. Luego resultó que también fue uno de sus mejores amigos.

Don Congdon me recibió y habló durante una hora y media de Charles Williams, quien por entonces ya llevaba más de veinte años suicidado. El no del todo jubilado agente me trató con una extrema amabilidad, reforzada por la agradable sorpresa que le daba descubrir a un loco español de 25 años interesado por la vida y obra de un autor, su gran amigo que, después de vender millones de novelas en los 50, en los 90 ya no interesaba a casi nadie. Sí, recuerdo que me mencionó que también había sido agente de Bradbury.

Luego, Congdon me puso en contacto con la hija de Williams y facilitó que pudiera escribir el único libro existente en torno a este autor, incluyendo cien páginas de cartas que Williams remitió a lo largo de casi tres décadas a su representante y que traduje con paciencia de idólatra. Pero ésa ya es otra historia.

Lo que me inquieta y no me deja tranquilo, como si se me escapara alguna clave del sentido de mi sino, es esa inconsistencia de la realidad aparente: cómo la vida se las arregla para que en el año 2015, de sopetón, yo, entendiendo ese «yo» como un ente venido de otro universo ajeno a las letras, sin antecedentes familiares relacionados con el mundo literario, ni con la élite económica, ni cultural ni pública, abra un clásico escrito por Ray Bradbury más de sesenta años atrás y me quede absorto mirando un nombre mecanografiado en una de sus primeras páginas, y mi cerebro reconozca el orden y forma de esas letras impresas que un desconocido tecleó en castellano sobre una vieja máquina de escribir, y logre evocar a quién hacen referencia esos símbolos, y en efecto piense: «Yo conozco a este tipo.»

¿Qué plan oculto ha designado que yo tuviera que conocerle? ¿Qué extraña pauta inasible ha querido que me tope con su recuerdo, su vestigio apresado por diez desleídas letras mayúsculas en un desgastado papel, dieciocho años después?

Copyright del artículo © Hernán Migoya. Reservados todos los derechos.