Escribir una reseña sobre un libro de Lovecraft es tan complicado como cantar sobre comida o escribir acerca de la música: espinoso, impreciso, y con frecuencia, inútil. Eso no ha desanimado a infinidad de articulistas, intelectuales y aficionados, hasta el punto de que este autor es, sin duda, uno de los escritores de fantasía del siglo XX más analizado, comentado, glosado y diseccionado.

Escribir una reseña sobre un libro de Lovecraft es tan complicado como cantar sobre comida o escribir acerca de la música: espinoso, impreciso, y con frecuencia, inútil. Eso no ha desanimado a infinidad de articulistas, intelectuales y aficionados, hasta el punto de que este autor es, sin duda, uno de los escritores de fantasía del siglo XX más analizado, comentado, glosado y diseccionado.

Howard Phillips Lovecraft fue, en el ámbito del terror fantástico, sucesor de Edgar Allan Poe y precursor de Stephen King, un puente entre los ensueños góticos propios del siglo XIX y la carnalidad que impregna el terror contemporáneo.

Considerado como el más destacado autor de la revista pulp Weird Tales, fue también un individuo misántropo, hipocondriaco, reaccionario, misógino y tan anglófilo como racista. No es que fuera completamente asocial, tal y como demuestran las decenas de miles de cartas que intercambió con otros escritores. Simplemente, no disfrutaba ni necesitaba del contacto personal.

Esa falta de empatía emocional se transmitió, inevitablemente, a su obra de ficción, siempre narrada en primera persona por un protagonista del que no se nos cuenta nada acerca de su pasado, su carácter o sus relaciones personales. Todos sus personajes –nunca mujeres– eran tabulas rasas sin desarrollo alguno, meras herramientas con las que articular la acción que quería contar.

Los mórbidos escenarios evocados por su imaginación –Lovecraft era una persona que sufría pesadillas prácticamente todas las noches– dejó para la posteridad un legado literario que, aun en la actualidad, sigue gozando del aprecio de multitud de aficionados. Su nombre es hoy una leyenda para adolescentes, intelectuales, jugadores de rol, apasionados del género del terror, y en general, cualquiera mínimamente relacionado con la ficción fantástica.

Sin embargo, Lovecraft no fue un escritor particularmente apreciado en su momento. Fue sólo tras su muerte cuando empezó a acumular una legión de seguidores, fascinados por lo que se ha dado en llamar –aunque el propio autor nunca utilizó tal denominación genérica– los Mitos de Cthulhu.

Su premisa fundamental es que una raza de antiguos seres, provenientes del espacio exterior, se asentó en la Tierra durante la prehistoria más remota, para acabar siendo expulsados más adelante por un panteón de dioses aún más antiguos. Aunque gran parte de sus relatos no guarda relación con esa particular cosmología, sí lo está la novela que ahora comentamos, una buena introducción para los lectores que se quieran familiarizar con los terroríficos seres que, según Lovecraft, aguardaban su regreso a nuestro mundo, acechando tras un frágil velo dimensional.

En este caso, el narrador es William Dyer, un académico de la ficticia universidad de Miskatonic, sita en la igualmente ficticia población de Arkham, en Nueva Inglaterra.

Dyer es el líder de una expedición a la Antártida que se topa con una serie de misterios, incluyendo unos grotescos seres congelados pero intactos, y finalmente, una antiquísima e inmensa ciudad, asentada en las laderas de la cadena montañosa que da título al libro y cuya construcción tuvo lugar mucho antes de la aparición del Homo sapiens. El examen de la arquitectura y los bajorrelieves de sus muros revela a Dyer que sus habitantes fueron los Primordiales, unos seres que dominaron los secretos del tiempo y del espacio, pero que hoy están extintos… ¿o no?

En las montañas de la locura sintetiza perfectamente el tipo de literatura fantástica que Lovecraft cultivó de forma obsesiva, relato tras relato, en su última etapa creativa: una continua sensación de terror al acecho, misterios más allá de la comprensión humana, personajes llevados al límite de la cordura por las experiencias que atraviesan, las ciencias naturales aproximándose a las pesadillas de lo desconocido, y pistas inquietantes de la existencia de unos seres tan inmensamente poderosos como inhumanos.

La idea de partida del libro es muy atractiva, pero, a pesar de figurar como una de las novelas de terror fantástico más importantes del siglo XX, no puedo decir que sea una obra de la que todo el mundo pueda disfrutar.

Y es que, como alguien dijo muy acertadamente, Lovecraft fue el mejor de los malos escritores. Para muchos –entre los que me cuento– sus narraciones son dignas de admiración al tiempo que difícilmente digeribles. Ello es debido, en primer lugar, a su estilo literario, lastrado por unas excesivas verbosidad y adjetivación, así como de una pomposidad innecesaria y la total ausencia de diálogos –todo ello, por otra parte, muy común en el ámbito de la literatura pulp de los años veinte y treinta–. Toda su atención se centraba en las largas y concienzudas descripciones de lugares y las lúgubres sensaciones que ejercían sobre unos personajes planos y tan reaccionarios como el propio Lovecraft.

Su afán por sugerir en lugar de mostrar podía llegar a ser anticlimático y contraproducente para la creación de suspense. Por ejemplo, cuando parte de la expedición desaparece y sus compañeros encuentran lo que ha quedado de ella, ven que ha sucedido algo «horrible» de lo que el narrador «no puede hablar», pero que «ha arruinado su vida»… A continuación, pasa a describir la falsa historia que contarán a los medios, lo que hacen a continuación… y sólo 40 páginas después, cuando ya se encuentran en otro lugar, empieza a dar pistas sobre lo que vieron. Es una forma de narrar que puede exasperar a algunos lectores.

Sin embargo, siendo un libro cuyas páginas soportan ya más de setenta años, En las montañas de la locura aún conserva una innegable capacidad de evocación. Todo él desprende una sensación onírica, alucinada, como si el lector estuviera navegando entre las nieblas de una pesadilla. Además, constituye un punto de inflexión dentro de la particular mitología creada por Lovecraft: antes de ella, los «horrores que acechaban desde el más allá» tenían un corte netamente sobrenatural, místico; se trataba de una especie de colosales demonios o dioses primigenios conjurados mediante hechizos y rituales.

Pero en esta historia el autor toma una dirección diferente, más orientada hacia la ciencia-ficción, lo que para muchos ha constituido la clave para su supervivencia hasta nuestros días.

Efectivamente, las criaturas que según la mitología de Lovecraft dominaron una vez la Tierra eran, en realidad, entidades alienígenas inteligentes, aunque totalmente inhumanas –si bien esto se contradice con el tipo de ciudad y arte que los exploradores encuentran en la Antártida–. La cosmogonía de Cthulhu, por tanto, se puede explicar en términos racionales y «científicos».

El origen extraterrestre de las horrendas criaturas imaginadas por Lovecraft en esta obra es, naturalmente, lo que me ha llevado a su inclusión en este espacio. Y ello aunque En las montañas de la locura sea fundamentalmente una obra de terror. No sólo porque su intención sea despertar un sentimiento de incomodidad y desasosiego en el lector, sino por su aproximación a lo desconocido.

La ciencia-ficción se ha basado primordialmente en el amor al descubrimiento, la curiosidad inquisitiva por lo misterioso, el deseo y la necesidad de aprender todo lo que de maravilloso tiene nuestro Universo. El Terror, en cambio, adopta hacia lo oculto y secreto una actitud opuesta: hay cosas en este y otros mundos que es mejor no conocer; lo inexplorado es peligroso y debe evitarse su contacto.

Así, lo que el narrador de En las montañas de la locura está haciendo en realidad es escribir una crónica de sus experiencias que sirva, y así lo manifiesta expresamente, para desalentar futuras expediciones científicas. Ciertamente, ese ansia por mantener escondido un descubrimiento de semejante calado denota una cerrazón intelectual más propia del líder de un culto esotérico que de un sabio con un puesto académico, pero sí casa con el pensamiento del propio Lovecraft y la filosofía del género terrorífico en general.

Por otra parte, el escenario elegido por el autor relaciona esta obra con el subgénero de los Mundos perdidos, abundantemente tratado en este espacio. Incluso hoy el gran continente austral sigue siendo un lugar lleno de misterios y maravillas, así que imaginemos lo que constituía para los exploradores y científicos ochenta años atrás.

Al fin y al cabo, la conquista del Polo Sur se había llevado a cabo en fecha tan relativamente próxima a la publicación de la novela como 1911, los años de la Primera Guerra Mundial habían paralizado casi todas las expediciones, y tan sólo se había arañado la región costera de lo que era un territorio inmenso, en cuyo interior podían esperarse prodigios sin cuento.

El propio Lovecraft, aun cuando siempre se mostró reacio a poner un pie fuera de Nueva Inglaterra, sintió desde su niñez una especial fascinación por ese lugar, uno de los últimos territorios inexplorados del globo.

No fueron las únicas razones que llevaron al escritor a narrar una historia cuya acción transcurría tan lejos del familiar marco geográfico en el que emplazó casi todos sus relatos: Nueva Inglaterra. Se ha sugerido, por ejemplo, que algo tuvo que ver su propia aversión a las bajas temperaturas, consecuencia de su enfermiza constitución física. Influencia declarada fue también la novela La narración de Arthur Gordon Pym (1838), de Edgar Allan Poe, un escritor clave en la formación literaria de Lovecraft. De hecho, la peripecia del protagonista de ese libro aparecía implícitamente incluida en la historia de En las montañas de la locura .

Autores asiduos en la literatura pulp de la época, como Edgar Rice Burroughs (Pellucidar), Abraham Merritt (El estanque de la luna) o M.P. Shiel (La nube púrpura) han sido también citados como posibles fuentes de ideas para esta novela, sin que de ello se derive necesariamente la existencia de plagio. Al fin y al cabo, como vimos en muchos artículos, el subgénero de Reinos Perdidos fue inmensamente popular y cultivado en aquellos años.

A pesar de su prosa caduca, la peculiar interpretación del terror de Lovecraft, subjetivo y poco concreto, extraído de las oscuras visiones que le acosaban en sueños y que ocupaban la mayor parte de sus pensamientos, ha superado la prueba del tiempo.

Sus inquietantes ideas, su capacidad de evocación de un pavor acechante, omnipresente e invisible, sigue fascinando hoy a las nuevas generaciones.

En las montañas de la locura quizá no sea su mejor relato (personalmente, prefiero El caso de Charles Dexter Ward o La sombra sobre Innsmouth), pero sí es uno de los más accesibles para el lector moderno que quiera comenzar la exploración de esta particular cosmología, a mitad de camino entre la ciencia-ficción y la fantasía terrorífica.

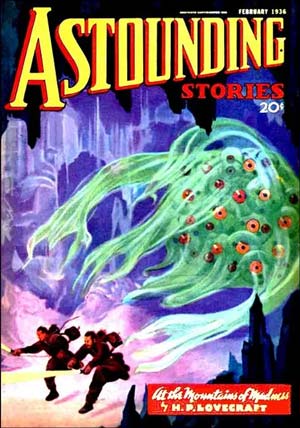

Imagen superior: ilustración de François Baranger que aparece en la portada de su edición de «Las montañas de la locura» («Les Montagnes Hallucineés Tome 1».

Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Publicado previamente en Un universo de ciencia ficción y editado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.