No hablo de oídas. Aún guardo recuerdos de aquella década. Además, supongo que recuperar la mirada de la infancia es un buen modo de evocar los setenta. Sorprendentes y excesivos, fueron años de radicalidad e ilusiones. Entreabrir sus puertas también nos permite acceder a un almacén de ideas ‒con buena intención y sin ella‒ en el que nadie en sus cabales se aventuraría.

Por aquellos días, muchos se dedicaron a explorar el desván del subsconsciente. A veces, empleando drogas indefinidas e indefinibles. Otras, pinchando psicodelia en el tocadiscos o alistándose, sin más rodeos, en el hippismo y demás disidencias.

Cuadrando el círculo, hubo más de uno que celebró la era de Acuario cambiando de religión. No estaba de moda seguir con la misa dominical, por mucho que ya sonase alguna canción protesta junto al altar.

Por las buenas, estos conversos pasaron a practicar un culto a la carta, con retazos de budismo zen, yoga, meditación trascendental, psicoterapia junguiana y lecturas como el Siddhartha de Hermann Hesse, el Libro tibetano de los muertos o el I Ching. Sin olvidar, por supuesto, las lecciones de algún gurú indio, al estilo de Maharishi Mahesh Yogi.

Aquel exótico mejunje espiritual ya se había puesto de moda en los sesenta, sobre todo entre la progresía que pretendía alcanzar una nueva conciencia colectiva. Rechazaban el mundo industrial, como los hobbits de Tolkien, y creían que el perfeccionamiento sólo era posible a través de las culturas originarias.

Las iglesias más poderosas eran algo detestable, pero un chamán indígena podía ganarse el afecto de cualquier militante contracultural.

En realidad, llovía sobre mojado. Los escritores de la generación beat, como Allen Gingsberg y Jack Kerouac ya habían inaugurado ese supermercado místico, lleno de productos budistas e hindúes. Por su parte, El retorno de los brujos (1960), de Louis Pauwels y Jacques Bergier, había puesto de moda el esoterismo y las ciencias ocultas, abriendo así otro boquete en la religiosidad clásica.

En realidad, todo formaba parte del mismo objetivo. La contracultura rechazaba con fiereza el orden establecido y buscaba alternativas homologables. Aunque tuviera que inventárselas, transformando a curanderos y a humildes chamanes en poderosos taumaturgos, conscientes de cualquier forma de vida es sagrada.

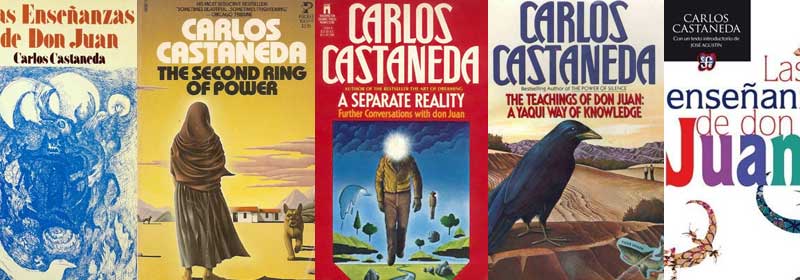

Yo era demasiado niño para entenderlo, pero mi primer contacto con aquel fenómeno fue un viejo volumen, publicado por Fondo de Cultura Económica a mediados de los setenta: Las enseñanzas de Don Juan (The Teachings of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge, 1968).

Escrito por Carlos Castaneda, el libro relataba sus experiencias en Sonora junto a un hechicero yaqui, don Juan Matus, a comienzos de los sesenta.

Aunque en sus páginas se hablaba de drogas rituales como el peyote o la yerba del diablo, el relato de Castaneda podía leerse como una historia de fantasía, con sus correspondientes magos, guerreros y regiones de ultratumba. Podías imaginarte a don Juan como una especie de Obi Wan Kenobi, y al propio Castaneda como un aspirante a Jedi, sometido a poderosas visiones gracias a la fuerza.

En dura competencia con Lobsang Rampa, este y otros títulos de Castaneda se convirtieron en superventas, a tal extremo que uno podía encontrárselos en la biblioteca de cualquier vecino o familiar. No me sorprende que su éxito ‒calculando por lo bajo, diez millones de libros vendidos‒ tuviera tanto impacto en la cultura popular (recuerden: George Lucas inventó a Yoda a imagen de don Juan).

Los éxtasis y el viaje al corazón propuestos por Castaneda eran un recurso inagotable para creadores como John Lennon o Jim Morrison. Pero como el autor se presentaba como antropólogo y la editorial era seria ‒University of California Press o el FCE, poca broma‒, podías fiarte de que aquello era auténtico.

Seguramente ‒nos decíamos‒ también fuese verdad que la sabiduría del chamán yaqui abría una puerta entre dos mundos. ¿Por qué dudar de ello?

Es cierto que la cosa se ponía cuesta arriba cuando los seguidores de Castaneda recibieron el apoyo coordinado de indigenistas y ocultistas. Uno se enteraba, entonces, de que don Juan era un depositario de la toltequidad (toltecáyotl): el pensamiento filosófico precolombino. Ponerlo en duda equivalía a insultar a los pueblos de Mesoamérica.

Los argumentos eran contundentes. ¿El camino del guerrero? ¿Encuentros con lo invisible? Forman parte de la realidad indígena. ¿Mitos asentados sobre la realidad? Cualquier hispano debe aceptarlos por derecho de ascendencia.

Alguno hasta presumía de que el toltecáyotl hundía sus raíces en la Atlántida, con lo cual, ya perdíamos pie de forma inexorable. Con el añadido atlante, la obra de Castaneda empezaba a parecerse ‒por favor, que nadie se ofenda‒ a un cuento de Robert E. Howard o de Clark Ashton Smith, con esos paladines capaces de convertirse en cuervo o charlar con un coyote, y por supuesto, con viejos hechiceros que custodian saberes ancestrales.

Afortunadamente, pasaron los setenta, y con ellos, los años de gloria de Castaneda. Sin embargo, su impacto en el pensamiento de la Nueva Era aún pervive, sobre todo en esa síntesis de cultos que tantas veces adorna a los herederos del hippismo y a la izquierda contracultural.

Todo esto no pasaría de ser una anécdota nostálgica si no surgieran un par de dudas bastante graves. ¿Fue Carlos Castaneda un embaucador? Y peor aún, ¿puso en marcha una comunidad de adeptos, quizá sectaria, con trágicas consecuencias?

Para responder a la primera pregunta debemos retroceder a 1972. La escritora Joyce Carol Oates enviaba una carta al New York Times para protestar por una reseña que clasificaba la obra de Castaneda como «no ficción». Un año después, Time publicó un reportaje en el que se detallaban las mentiras ‒lo han oído bien‒ que difundía Castaneda sobre su pasado.

Hoy sabemos que el creador de don Juan nació en 1925, en Perú. Tras estudiar arte en Lima, probó suerte en los Estados Unidos. Allí contrajo matrimonio con Margaret Runyan, que compartía su afición a la parapsicología y al ocultismo. En 1959, se matriculó en la UCLA, donde recibió clases de etnografía en el aula del arqueólogo Clement Meighan. Uno de los deberes que Meighan encomendó a sus alumnos consistió en entrevistar a un indígena. Aunque Castaneda no dijo el nombre de su interlocutor, hablaba en su trabajo de un chamán que usaba ceremonialmente el estramonio.

De ahí en adelante, la pista es confusa. Parece que Castaneda trabajó en una licorería y como taxista. Runyan dice que solía perderse en el desierto, y quienes creen ese testimonio, ven claro que ese fue el origen de Las enseñanzas de don Juan, el libro que publicó años después.

Fue el profesor Meighan quien le animó a llevar el manuscrito a las oficinas de University of California Press. El editor Jim Quebec sabía que la psicodelia estaba en boga, y aunque tenía dudas sobre la autenticidad del relato, estaba seguro de que sería un éxito.

Gracias a Quebec, Castaneda, ya entonces apodado el Nagual, conoció a Ned Brown un agente experto en la promoción de best-sellers. Michael Korda, un avispado editor del sello Simon & Schuster sería su siguiente aliado.

El resto es historia ya conocida. Aunque los investigadores más serios denunciaron las inconsistencias y falsedades de la obra ‒por ejemplo, Weston La Barre, experto en rituales indígenas, o el psicólogo Richard de Mille‒, todo eso importó poco a sus lectores. Tampoco les afectó que Castaneda se hubiera inventado su biografía: para empezar, era peruano y no brasileño, como había dicho. Su familia de Cajamarca nada tenía que ver con los padres que él había descrito en público. Y tampoco parecía ser cierto que hubiera sido profesor en la Beverly Hills School District.

Ni siquiera cuando De Mille descubrió que había plagiado (además, a diestro y siniestro) los fanáticos del Nagual se dieron por aludidos.

Entiendo que era duro admitir que todo fuese un timo, adornado, eso sí, con citas académicas. Don Juan nunca existió, o acaso era una mezcla literaria de invenciones y medias verdades. Pocos dudan hoy de que se trata de una criatura de ficción. Es más, en uno de sus obituarios se cita a su esposa, Margaret Runyan, quien dice que el nombre del brujo, don Juan Matus, proviene de Mateus, el vino portugués que solían comprar los Castaneda.

Recuerden que también les hablé de una corriente a la que algunos acusaron de sectaria. En 1973, tras retirarse de la vida pública, Castaneda perfeccionó los principios de la tensegridad: una serie de respiraciones y pases mágicos, enseñados a lo largo de las generaciones por los chamanes toltecas. Dicho de otro modo, rituales para comunicar con el mundo invisible.

Cosas del marketing: para difundir los beneficios de la tensegridad, se creó una corporación, Cleargreen, y a sus talleres acudieron ‒y acuden‒ miles de seguidores de Castaneda.

Como suele ocurrir en este tipo de agrupaciones, fue definiéndose un círculo de confianza, formado en este caso por mujeres muy próximas ‒en el sentido literal‒ al fundador. Ese puñado de favoritas ocultaba su identidad y rompía cualquier lazo con su pasado. Se las conocía familiarmente como «las brujas».

Dicen que un líder espiritual o un hechicero no pueden enfermar, y por eso el Nagual ocultó, en la medida de lo posible, que le habían diagnosticado un cáncer de hígado. En 1998, un día después de su muerte, desaparecieron dos de las «brujas», Florinda Donner-Grau y Taisha Abelar. También se esfumaron la presidenta de Cleargreen, Amalia Márquez, y el instructor de tensegridad Kylie Lundahl.

Poco después, se perdió el rastro de la hija adoptiva de Castaneda, Patricia Partin, y tampoco se supo más de su pareja.

Los restos de Patricia fueron identificados en 2006, en el Valle de la Muerte, California. Aunque no podemos fiarnos de las especulaciones, todo apunta hacia el suicidio. Como sucede en ciertas hermandades, es más que probable que Patricia y el resto de las «brujas» se quitaran la vida.

La abogada de Castaneda, Deborah Drooz, siempre negó que alrededor de su cliente se hubiera formado una secta. Para atizar el misterio, surgieron sospechas en torno a la muerte del Nagual, y la posibilidad abracadabrante de un asesinato llegó a los tabloides.

En todo caso, parece evidente que Castaneda se creyó su papel de mesías del neonahualismo tolteca: una mística inventada, muy remotamente inspirada en el chamanismo real, que idealizó y deformó para siempre el misticismo indígena mexicano.

Como suele suceder en casos parecidos, la ficción adquirió el estatuto de verdad indiscutible. De ese modo, una estafa muy exitosa ha pasado a incorporarse a las creencias de muchos ingenuos, incluso en ciertas facultades de antropología.

Sin duda, la mentira sobre el neonahualismo juega un papel de peso en este relato. No obstante, traten de convencer de ello a un indigenista occidental. Sobre todo a uno de esos que reinventa el pasado porque tiene que hacerlo, y punto.

Aunque podría ser peor. Sobre todo su uno se topa con el típico iluminado que, aun desconociendo la verdadera historia de América, se siente legitimado para hablar de tú a tú con los dioses precolombinos.

A esos buscadores de realidades alternativas, que creen nadar contra corriente y ensalzan la pureza de los pueblos originarios, convendría recordarles lo que dijo Walter Kotschnig en 1940: hay que tener la mente abierta, pero no tanto como para que se te caiga el cerebro.

Ya me entienden ustedes…

Copyright del artículo © Guzmán Urrero. Reservados todos los derechos.