¿Cómo verán los espectadores de dentro de cien años esas películas de Michael Bay que hoy atraen a millones de espectadores ansiosos por sumergirse en una ducha de efectos especiales y sonido atronador? Si queremos hacernos una idea, echemos la vista atrás, hasta 1929 por ejemplo. Ya entonces había productores dispuestos a cautivar a las salas de cine con los efectos visuales en detrimento de la historia. La isla misteriosa es un buen ejemplo.

Lionel Barrymore interpreta aquí a un aristócrata exiliado, el conde Andre Dakkar, que no sólo ha eliminado las diferencias de clase en la ficticia isla sobre la que ejerce un gobierno benevolente–¿para qué entonces su título nobiliario?– sino que ha inventado un bonito sumergible con el que explorar las profundidades marinas. Su vecino, el barón Falon (Montagu Love), pretende usurpar el trono de la cercana Hetvia y visita a Dakkar solicitando su colaboración en la conspiración. Pero el buen conde sólo está interesado en sus investigaciones científicas. Falon depone al rey de Hetvia, se corona monarca de ese país y vuelve a visitar la isla pero esta vez, además de por el submarino, su interés –y lujuria– se centra en la hermana del conde, Sonia, quien, a su vez está enamorada con un ingeniero, Nicolai Roget (Lloyd Hughes), ajeno totalmente al mundo de la nobleza. De un solo golpe, Falon invade la isla y captura al conde y su hermana con la intención de hacerse tanto con el submarino como con una consorte.

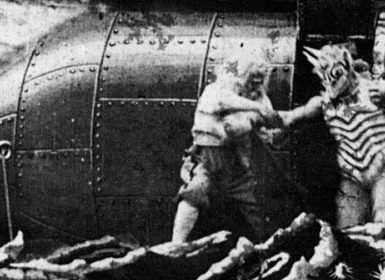

Pero, afortunada coincidencia, su ofensiva coincide con una inmersión de prueba del submarino queestaba llevando a cabo Roget con su tripulación. El interés romántico en disputa, Sonia, acaba jugando su esperado papel de dama en apuros; Dakkar es rescatado y se une a Roget mientras Sonia cae en las garras de Falon. Descubierto por el malvado barón, éste los persigue en otro sumergible. Héroe y villano se enfrentarán sobre el lecho marino enfundados en unos trajes de buzo –lo que hace la acción más confusa ya que no se identifica quién es quién–, encontrando una grotesca raza humanoide que mora en una ciudad submarina. Estos seres no desean compañía y por si los contendientes no tuvieran ya pocos problemas se ven acosados por un ejército de enanos con agallas acompañados por su mascota –un pulpo gigante– y un gran dragón marino que habita en las proximidades.

A continuación, todo el mundo vuelve a casa y Dakkar destruye su laboratorio porque no quiere ser recordado como el individuo que trajo el mal al mundo en la forma de un submarino –cuyo papel en todo esto es bastante marginal–. Sin tener en cuenta que, al fin y al cabo, la máquina les había salvado la vida a todos, Dakkar, mortalmente herido, se embarca en ella y se interna en el océano para destruirla y morir. Luego, la isla es atacada por una especie de piratas cosacos.

Está claro que esta historia nada tiene que ver con la novela homónima de Julio Verne por mucho que compartan el título y aparezca un submarino. Lo cierto es que La isla misteriosa –el libro–, a pesar de su atractivo título, es una novela lenta y bastante aburrida que difícilmente puede trasladarse tal cual a la pantalla sin dormir a toda la sala. El relato comienza bien: durante la Guerra de Secesión, cinco soldados nordistas liderados por el ingeniero Cirus Harding, se fugan de una prisión sudista a bordo de un globo. Arrastrados por una tormenta, acaban aterrizando en una isla aparentemente desierta en el trópico. No saben dónde están ni llevan consigo herramientas ni suministros, por lo que deben recurrir a su ingenio y conocimientos –en realidad los de Harding– para sobrevivir. Casi toda la novela discurre a base de lecciones que el sabihondo Harding imparte a sus solícitos compañeros sobre química aplicada, botánica, geología, etc. que les permiten sobrevivir cómodamente recurriendo a los sencillos materiales que tienen alrededor. La historia se anima cuando una serie de extraños acontecimientos dan lugar al descubrimiento de un envejecido capitán Nemo, cuyo submarino Nautilus se halla escondido en una inaccesible cueva de la isla.

Así, en virtud de la presencia del capitán Nemo, La isla misteriosa de Verne se convirtió en realidad en una secuela de su exitosa Veinte mil leguas de viaje submarino. En otra entrada examinamos esta obra en el contexto de la ciencia-ficción y ya comentamos cómo Verne se había visto obligado a oscurecer el origen de su más famoso personaje a instancias de su editor, Efectivamente, el escritor había imaginado que el capitán Nemo era un noble polaco exiliado tras la invasión de su país por el ejército ruso y la subsiguiente represión. Pero dado el estatus de aliado de Francia que Rusia tenía en aquel momento, al editor no le pareció adecuado presentar a los rusos como los responsables de la amargura del inventor del Nautilus. Cuando cuatro años más tarde Nemo volvió a aparecer en La isla misteriosa, la coyuntura internacional había cambiado y la tradicional enemistad con los vecinos ingleses parecía estar cobrando nuevas fuerzas. Así que Nemo pasó de ser polaco a convertirse en indio y los causantes de su odio hacia la raza humana fueron los brutales imperialistas británicos. Se nos revelaba además que su verdadero nombre era Dakkar. Sí, como el protagonista de la película.

Por otra parte no es difícil identificar a Hetvia con Polonia. Andre Dakkar comienza siendo un científico idealista que no quiere involucrarse en política y lo único que desea es que su pueblo sea libre para perseguir su propio destino; sin embargo, poco a poco, se convierte en un amargado enemigo de la tiranía. Su principal invento es un submarino futurista y lo último que vemos de él es su embarcación alejándose hacia las inmensidades del océano. En resumen, La isla misteriosacinematográfica bien podría ser una precuela de la novela Veinte mil leguas de viaje submarino, un relato sobre el origen de Nemo, su odio hacia la opresión y el nacimiento del maravilloso Nautilus.

Comprar los derechos de una famosa novela para su adaptación cinematográfica y luego prescindir totalmente de la misma para conservar sólo el nombre y, quizá, algún personaje o episodio aislados, no es el único mal hábito que Hollywood cultivó desde sus inicios. Para el público de los años veinte, esta película resultó ser un acontecimiento espectacular y en buena medida ello se debió al cuidado que el estudio había dedicado a los efectos visuales.

La idea había surgido tres años antes, cuando el éxito obtenido por First National con El mundo perdido (1925) llevó a los ejecutivos de la MGM a pensar que lo que necesitaban era su propio taquillazo de ciencia ficción. Y lo harían a lo grande. Planificaron una historia épica de tres horas, con filmaciones submarinas de alta calidad presentadas en el reciente sistema Technicolor. Para dirigir la película contrataron a un ilustre expatriado francés, Maurice Tourneur, padre del aún más ilustre Jaques Tourneur y que vivía en Hollywood desde 1914 al frente de su propia productora. Las escenas submarinas se encomendaron al mejor experto de la época, J. Ernest Williamson, quien junto a su hermano ya había colaborado en los rodajes acuáticos de un film anterior,la versión de Veinte mil leguas de viaje submarino que Stuart Paton rodó en 1913. Éste viajó a las Bahamas para aprovechar la claridad de sus aguas… todo parecía estar en marcha. El único problema es que no había guión, así que todas estas grandes ideas eran aún prematuras. Como vemos, casi un siglo después, las cosas no han cambiado mucho en el mundo del cine.

En fin, el guión se escribió, se reescribió y se volvió a escribir. Los meses pasaban y para cuando los productores dieron el visto bueno, había comenzado la temporada de huracanes en el Caribe. Sin dejarse amedrentar por tan poca cosa, Williams puso a su equipo a trabajar. Tres huracanes después, lo único que habían podido rodar era un montón de ruinas submarinas. Hubo que reconstruir las costosas maquetas, el presupuesto subió aún más… todo para nada, puesto que el montaje final sólo incluyó unos pocos minutos de la filmación de Williams.

Aunque no había huracanes, las cosas no iban mejor en el estudio. Maurice Tourneur resultó ser un director intratable que se negaba a obedecer las instrucciones de los productores e insistía en hacer las cosas a su manera y a su ritmo. Acabó dimitiendo –o bien lo despidieron, el resultado fue el mismo– y fue sustituido por otro europeo de renombre, Benjamin Christensen, que resultó tan lento y molesto como su predecesor.

Terminó 1926 y comenzó 1927 y La isla misteriosa parecía cada vez más lejana. La silla de director fue finalmente ocupada por Lucien Hubbard, un director de la casa, menos proclive a morder la mano que le alimentaba. Las instrucciones que se le dieron fueron las de acabar con aquella sangría como fuera, aunque hubieran de recortarse sensiblemente las ambiciones iniciales. Así, el metraje se redujo de tres horas a noventa y cinco minutos y las escenas submarinas acabaron rodándose en una piscina en vez de en el mar. Hubbard cumplió la misión. La isla misteriosa se terminó a finales de 1928. O casi.

Por si el rodaje no hubiera sido lo suficientemente accidentado, surgieron otros problemas derivados del largo periodo transcurrido desde el inicio del proyecto y el más grave de todos fue el del sonido. Tras el estreno de El cantor de jazz en 1927, la industria y el arte cinematográficos se transformaron completamente. En cuestión de meses, la demanda de películas mudas se evaporó. Charlie Chaplin se convirtió en una figura extravagante que operaba fuera de la industria cuando se empeñó en seguir rodando comedias mudas hasta 1931 (Tiempos Modernos fue estrenada en 1936 pero ya tenía secuencias sonoras).

Irving Thalberg, a la cabeza de la prestigiosa MGM, no podía dejar que una película como La isla misteriosa, tan publicitada y esperada y en la que tanto dinero se había invertido, se estrenara sin sonido. Desde el punto de vista empresarial la idea de grabar rápidamente unos cuantos diálogos y meter con calzador un puñado de efectos sonoros aquí y allá podía tener sentido. Desde el punto artístico era otro cantar porque todas las decisiones clave al respecto habían sido adoptadas al comienzo del rodaje, tres años atrás, y jamás se había tenido en cuenta el sonido. ¿Les suena de algo? Porque hasta hace poco ha ocurrido algo similar. Baste recordar las películas a las que, en el último momento y para aprovechar la moda, se les añadió con calzador el efecto 3D sin que ello mejorara la película en ningún aspecto sustancial.

El caso es que hubieron de sacarse las cámaras del almacén y volver a rodar a los actores hablando. ¡Sorpresa! El actor Warner Oland, que interpretaba al barón Falon, resultaba ahora totalmente inaceptable debido a su fuerte acento sueco. Hubo de buscarse otro actor, Montagu Love y desembolsar aún más dinero. Y, además, había un límite a la cantidad de metraje que podía volver a rodarse por lo que, finalmente, cuando los espectadores pagaron su entrada para ver la película a finales de 1929, se encontraron con una historia mayormente muda sobre la que se habían grabado –no siempre con acierto– efectos sonoros, murmullos de multitudes e intercalado extrañas escenas con los actores hablando que parecían extraídas de otra cinta diferente.

¿A alguien puede extrañar que la película resultara un monumental fiasco? Había costado más de un millón de dólares. Recaudó 55.000. El melodrama aventurero era tan convencional y previsible que la gente no se dejó seducir por los efectos especiales. Era la confirmación de una tendencia inquietante: las películas de ciencia ficción eran caras, técnicamente complejas y poco rentables. Fritz Lang en Alemania ya había tenido ocasión de comprobarlo. En Estados Unidos, los estudios lo empezaban a tener claro. El clavo final lo pondría un año después Una fantasía del porvenir, de la que hablaremos en un artículo posterior. Salvo excepciones muy puntuales, la ciencia ficción quedaría relegada a la serie B y marcada como maldición para la taquilla.

¿Y hoy? ¿Es La isla misteriosa una película que pueda disfrutarse más de ochenta años después? ¿Fue injusto el tratamiento que le dio público del momento? ¿Fue incapaz de apreciar algo que hoy parece evidente?

En lo que se refiere al guión, como ya dijimos, nadie debe esperar el menor parecido con la novela original. Es cierto que una trasposición literal de esta daría como resultado una película con al menos una hora de gente hablando, gente escuchando y gente construyendo cosas. No puede extrañar que los guionistas de la mejor adaptación cinematográfica de la novela, la que dirigió Charles Schneer en 1961 para Columbia, se vieran obligados a embellecer la historia con una chica sexy y un catálogo completo de monstruos diseñados por Ray Harryhausen. En el caso que nos ocupa ocurrió lo mismo. Los ejecutivos de la MGM se encontraron con el problema mucho antes que los de la Columbia, pero aquí demostraron tener menos escrúpulos con el libro de Verne y, a excepción del submarino, resulta imposible reconocer nada del relato original.

Pero eso no tendría por qué ser un necesariamente un problema si la historia es entretenida, discurre con buen pulso y los personajes están bien diseñados y desarrollados. Por desgracia, lo único que tenemos aquí son noventa y cinco minutos de celuloide lento y aburrido incluso en las secuencias supuestamente emocionantes. Es un argumento absurdo de folletín cuyo único propósito es servir de excusa para el despliegue de unos efectos especiales que, eso sí, para su época resultaron brillantes a decir de las favorables críticas al respecto. Los comentaristas resaltaron el vestuario, los decorados, los trucos visuales, las miniaturas… pero con la historia se mostraron menos entusiastas. Hoy los elogiados efectos no despiertan más que bostezos, igual que las intermitentes secuencias sonoras.

La interpretación es muy irregular, con un mostachudo Montagu dando vida a un histriónico baron Falon y un rígido Lionel Barrymore que solo parece esforzarse en hacer muecas y ansiosos gestos que se antojan tics nerviosos. Aunque, para ser justos, hemos de decir que esto tenía su explicación: la técnica del sonoro era tan primitiva que los actores no podían salirse de unos cuadros muy estrechos ni realizar movimientos bruscos que los sacaran del campo del micrófono. Ese encorsetamiento no supondría un inconveniente durante mucho tiempo para Barrymore, que supo salvar la transición al sonoro con elegancia gracias a su experiencia teatral mientras veía a otros muchos actores que, de la noche a la mañana y por culpa bien de sus voces bien de su amanerado estilo interpretativo, pasaban a engrosar las filas del paro.

Por no ser completamente negativos, destaquemos la interpretación de Jacqueline Gadsden como la condesa Sonia, la típica heroína cuya candidez le lleva a abrir los ojos desmesuradamente pero a la que la actriz aporta cierto carisma redentor. La isla misteriosa fue la última película para esta profesional, quizá porque el cine sonoro no encontró un lugar para ella. Moriría cincuenta y siete años después sin haber vuelto a tener contacto con la industria cinematográfica.

Desgraciadamente, si quitamos los efectos especiales –que hoy ya no sorprenden a nadie– lo que tenemos es hora y media de historia convencional y mediocre. Recomendable o bien a los incondicionales del cine mudo o a aquellos que sientan interés por el diseño, apartado este sí, de una calidad muy por encima de la media gracias al trabajo de Cedric Gibbons.

Copyright del texto © Manuel Rodríguez Yagüe. Sus artículos aparecieron previamente en Un universo de viñetas y en Un universo de ciencia-ficción, y se publican en Cualia.es con permiso del autor. Manuel también colabora en el podcast Los Retronautas. Reservados todos los derechos.