El hombre siempre ha soñado con volar. Ícaro, símbolo temprano de ese anhelo, forma parte de nuestro legado cultural. Escritores, artistas e inventores como Leonardo da Vinci mantuvieron vivo el sueño hasta que a finales del siglo XVIII los hermanos Montgolfier elevaron sus primeros globos, primero con animales a bordo y, después, en octubre de 1783, con pasajeros humanos. Se había abierto un nuevo camino no solo para los sueños, sino para la ciencia y la tecnología.

El hombre siempre ha soñado con volar. Ícaro, símbolo temprano de ese anhelo, forma parte de nuestro legado cultural. Escritores, artistas e inventores como Leonardo da Vinci mantuvieron vivo el sueño hasta que a finales del siglo XVIII los hermanos Montgolfier elevaron sus primeros globos, primero con animales a bordo y, después, en octubre de 1783, con pasajeros humanos. Se había abierto un nuevo camino no solo para los sueños, sino para la ciencia y la tecnología.

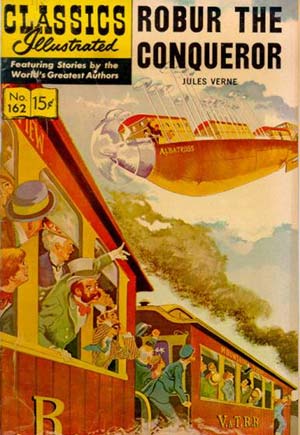

Julio Verne había explorado, tal y como hemos visto en entradas anteriores, diversos aspectos de la ciencia de la época, algunas veces ajustándose a lo que en su momento ya existía (Cinco semanas en globo, La ciudad flotante); imaginando artefactos e ingenios que eran evoluciones perfeccionadas de inventos aún en una fase primitiva, como el submarino «Nautilus» de Veinte mil leguas de viaje submarino; o, en menos ocasiones, desarrollando conceptos netamente futuristas, como en su serie de la Luna. En Robur el Conquistador, el escritor galo aborda el tema de la navegación aérea, que por entonces comenzaba a cobrar ímpetu, si bien los avances efectivos eran aún escasos.

Como de costumbre, un misterio abre esta novela. Por todo el planeta, misteriosos sonidos, vagas luces provenientes del cielo y banderas que aparecen clavadas en lugares inaccesibles desconciertan a los habitantes de ambos hemisferios. Ningún observatorio parece ser capaz de confirmar o explicar el fenómeno. Se nos presenta a continuación un club muy peculiar, creado a semejanza del Baltimore Gun Club que Verne había ideado para De la Tierra a la Luna: el Instituto Weldon de Filadelfia, un nido de lunáticos, apasionados defensores de los globos y dirigibles aerostáticos cuyo objetivo autoimpuesto es encontrar la manera de idear un método para maniobrarlos con eficiencia. Durante uno de sus debates, aparece un extraño personaje que dice llamarse Robur y que de forma insultante se burla de sus teorías defendiendo que el único medio de volar es con máquinas más pesadas que el aire. Los ánimos se soliviantan y Robur desaparece misteriosamente cuando los miembros del instituto se disponían a agredirle.

Aquella misma noche, el presidente y secretario del Instituto Weldon y el criado negro del primero, son secuestrados y llevados a lo que resulta ser una nave voladora, el Albatros. Básicamente se trataba de una especie de navío con hélices en sus mástiles en lugar de velas y que, como ocurre en un helicóptero, mantienen al aparato en el aire. Dos hélices, una a proa y otra a popa actúan como propulsores. La energía eléctrica necesaria para mover los motores provenía de unas pilas eléctricas de composición química desconocida. La nave, además, es invulnerable gracias a que su fuselaje está construido de papel comprimido y tratado para resistir cualquier ataque.

El ingenio resulta ser propiedad de Robur, quien lo maneja con ayuda de media docena de silenciosos y anónimos tripulantes. Ha llevado a cabo el secuestro de los dos sabios –que eran acérrimos enemigos entre sí hasta que se encuentran unidos en su papel de víctimas– con el supuesto propósito de demostrar la genialidad de su invención. A tal fin, durante tres semanas, recorre los cielos de todo el mundo, desde Norteamérica hasta Asia, desde Europa hasta África, llegando incluso al Polo Sur. El presidente y secretario, hartos de su cautividad y frustrados por ver sus teorías superadas por las de Robur, le exigen que les ponga en libertad. Ante la negativa de éste, urden un plan para destruir el Albatros.

Robur el Conquistador no es una novela brillante o novedosa, al menos en lo que se refiere a su estructura y desarrollo. Verne seguía aquí un esquema que había probado su éxito en novelas anteriores pero cuyos elementos eran ya de sobra conocidos. Las líneas generales son demasiado parecidas –por no decir iguales– a las de Veinte mil leguas de viaje submarino: el misterioso fenómeno que resulta ser una máquina avanzada, el secuestro de los protagonistas, el enigmático capitán de oscuro pasado, el largo viaje alrededor del mundo, … Pero a diferencia de aquella, aquí no encontramos emoción, drama, personajes cautivadores o momentos inolvidables (me remito a la entrada en la que comentaba esa novela). Robur, el trasunto de Nemo, carece de personalidad alguna. Van pasando las páginas y lo único que sucede es que el Albatros viaja de un sitio a otro sin detenerse en ninguna parte y, por tanto, sin dejar que sus pasajeros interactúen con los paisajes que van contemplando desde el aire. Hacia el final, cuando estalla una tormenta y el aparato volador se encuentra atrapado en un peligroso ciclón, las cosas se animan algo más. El desenlace, aunque inverosímil, tiene también algo más de gracia pero, por lo demás, el conjunto es bastante soso.

Los defectos de Verne, ya comentados en otras ocasiones, siguen ahí: su manía de llenar páginas con fechas y nombres que no aportan nada a la narración; o su racismo, aquí representado por Frycollin, el criado negro. Como en obras anteriores, podemos entender que Verne no hacía sino reflejar unos prejuicios comunes en la época, pero hoy resultan ofensivos a nuestra sensibilidad. La obra tiene todos los visos de tratarse de un encargo solventado deprisa y con pocas ganas.

Si el libro tiene tantos defectos, ¿por qué entonces dedicarle un espacio en esta selección de obras de ciencia-ficción? Pues porque aunque el desarrollo es desacertado, el tema sí es novedoso. Verne fue, también aquí, un pionero en plantearse de manera seria el asunto de la navegación aérea. Hemos visto en artículos anteriores (Hans Pfaal) el uso de globos para volar e incluso alcanzar otros cuerpos celestes, pero la visión de Verne supuso una novedad al plantear un debate interesante aunque hoy ya superado: los defensores de aparatos más ligeros que el aire –globos aerostáticos y dirigibles– dirigidos por hélices y timones; y aquellos que, como Robur, abogaban por la utilización de máquinas más pesadas que el aire impulsadas por motores. El escritor no contempló en esa pugna (aunque sí los menciona con poco convencimiento) los inventores que trataban de desarrollar aquellos ridículos aparatos que querían imitar el vuelo de las aves.

Aún faltaban casi veinte años para que los hermanos Wright hicieran volar por primera vez un avión y Verne llegaría a vivir aquel suceso trascendental. Pero en 1886, todavía quedaban por realizar muchos experimentos y no estaba claro qué camino seguiría la ingeniería. El Albatros –o cualquier cosa que se le pareciera–, sin embargo, nunca llegaría a construirse. Verne no acertó en esta ocasión con el ingenio que acabaría ganando la carrera: el avión. Lo más cercano que jamás existió al Albatros son los grandes helicópteros de transporte. La máquina de Robur era un trasunto de «Nautilus» volador, una plataforma movida por hélices que muchos ilustradores plasmarían en sus fantasías futuristas –el animador japonés Hayao Miyazaki, por ejemplo, ha utilizado en varias de sus películas artefactos inspirados en esos diseños– nunca saldría de los tableros de dibujo.

Hay otras curiosidades relacionadas con esta novela. Por ejemplo, que Verne la integrara en la misma corriente temporal que Los quinientos millones de la Begún, a cuyos acontecimientos hace referencia en las primeras páginas. Por otro lado, el escritor francés nunca fue muy preciso a la hora de situar cronológicamente sus novelas pero, con excepción de la entonces inédita París en el siglo XXI, siempre quedó claro que la acción transcurría en el presente (el suyo, claro). Aquí, sin embargo, Verne hace referencia a la Torre Eiffel como un edificio construido en el pasado. No la llama por ese nombre, claro, puesto que esa denominación la recibiría algún tiempo después de finalizada, pero menciona la gran torre metálica de 300 metros de altura que había sido construida para la Exposición Universal de 1889. Como esta novela se publicó en 1886, en el momento de escribirla, Verne conocía únicamente el proyecto y había visto el comienzo de los trabajos, pero no sólo dio la construccion por terminada, sino que asumió que se convertiría en el edificio más representativo de la ciudad.

Y aún hay una derivación curiosa más. Como hemos dicho, el libro se abría con misteriosos avistamientos acompañados de sonidos y luces. Pues bien, en 1896, empezaron a producirse en Estados Unidos informes de barcos voladores o, mejor, dirigibles. Aunque el fenómeno se dio sobre todo en Norteamérica, hubo también otros avistamientos en diferentes países por la misma época. Más de 1.500 periódicos en Estados Unidos dieron cuenta de sucesos similares. Cincuenta años más tarde, cuando las novelas y películas de ciencia ficción formaban ya parte de la cultura popular, nació el fenómeno OVNI. A finales del XIX, no se soñaba aún con extraterrestres, claro, pero las fantasías humanas eran las mismas. En lugar de platillos volantes, veían misteriosas aeronaves. Quinientos años antes habían sido vírgenes, santos o demonios.

Algunos afirmaron haber visto a sus ocupantes o incluso haber entablado contacto con ellos: aunque humanos, su comportamiento, maneras y vestidos eran extraños. Tres testigos de Texas informaron que los cinco tripulantes les habían dicho ser descendientes de las tribus perdidas de Israel y que habían aprendido inglés de una expedición que en 1553 había intentado llegar al Polo Norte. Huelga decir que, en un momento dado, esas fantasías fueron sustituidas por otras y que las conclusiones a las que llegaron los investigadores –tanto los que indagaron sobre la cuestión en el momento como los historiadores que la revisaron a posteriori– apuntaban a confusiones en el avistamiento de planetas, estrellas o formaciones nubosas, bromas o simples estafas. Los últimos informes se produjeron en Inglaterra en 1913.

Años más tarde, poco antes de morir, Verne continuó la aventura de Robur en Dueño del mundo (1904) sobre premisas similares. De nuevo un misterio: luces y sonidos en lo alto de una montaña de los Apalaches, un vehículo que recorre las carreteras a tanta velocidad que no se le puede ver y que amenaza a peatones y carruajes, barco avistado en las aguas costeras del Atlántico que se mueve a gran velocidad evitando cualquier aproximación por parte de militares o civiles, un esquivo ingenio submarino localizado en un lago encerrado entre montañas… El inspector Strock, miembro de una rama especial de la policía y narrador de la aventura, recibe el encargo de solucionar el enigma.

Esta secuela, como era habitual en Verne, reconfigura la concepción original: Robur regresa, pero ya como criminal más que como una especie de Nemo benevolente aunque equivocado. Su Albatros es reemplazado por otra nave llamada L’Epouvante (Terror), un aparato más pequeño pero más poderoso, que combina las capacidades de un autómovil, un barco, un submarino y un avión –ahora ya con alas, no con hélices, como el Albatros–, desarrollando en cualquier medio una velocidad vertiginosa. El libro cuenta básicamente los intentos de las autoridades por derribar y atrapar al escurridizo Robur.

Cuando los hermanos Wright hicieron volar la primera máquina más pesada que el aire en Kitty Hawk, en 1903, se habían inventado ya miles de extraños aparatos voladores. Habían pasado 18 años desde la primera publicación de Robur el Conquistador y ahora Verne se adaptaba a los tiempos con un nuevo ingenio polivalente que, como el Albatros, nunca llegaría a existir más que en la imaginación de los escritores y dibujantes de ciencia-ficción. La ingeniería se decidió por el campo de la superespecialización: coches, barcos, aviones y submarinos se fueron diseñando cada vez más eficientemente para que ejecutaran sus respectivas tareas, pero sin pretender que realizaran proezas en otros medios distintos a los que les eran propios. Además, leído hoy, resulta gracioso comprobar cuán erróneas eran algunas ideas de la época, como que un vehículo que se moviera a 300 km/ resultaría invisible para el ojo humano, o que la velocidad reduciría el peso. Por lo demás, se trata de un libro más corto, más ligero y más entretenido que Robur el Conquistador. Aunque los personajes carecen igualmente de profundidad y propósito, la intriga de las pesquisas que llevan hasta Robur le dan más dinamismo a la narración.

En los años que siguieron, hasta que la aviación alcanzó su «mayoría de edad» durante la Primera Guerra Mundial, las visiones de aparatos aéreos continuaron apareciendo en los relatos de CF. Sin embargo, esas ensoñaciones se empeñaban en cerrar los ojos ante las cada vez más claras leyes físicas que regían la aeronáutica: eran grandes aparatos, de dimensiones colosales, herederos de una época anterior. Los escritores de ciencia-ficción no supieron ver que lo que iba a cambiar el mundo no era el tamaño de los ingenios aéreos, sino la velocidad que alcanzarían. El mundo no iba a tardar en convertirse en un sitio más pequeño.

Imagen superior: «Effluvium», de Didier Graffet (Bragelonne, 2019).

Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Este texto apareció previamente en Un universo de ciencia ficción y se publica en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.