Cuando escribo estas líneas, estamos celebrando el octogésimo aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Nada como recurrir al testimonio de quienes padecieron su horror y vivieron para contarlo: nada como recurrir a los libros que nos dejaron. Nada como recurrir, sobre todo, a Primo Levi.

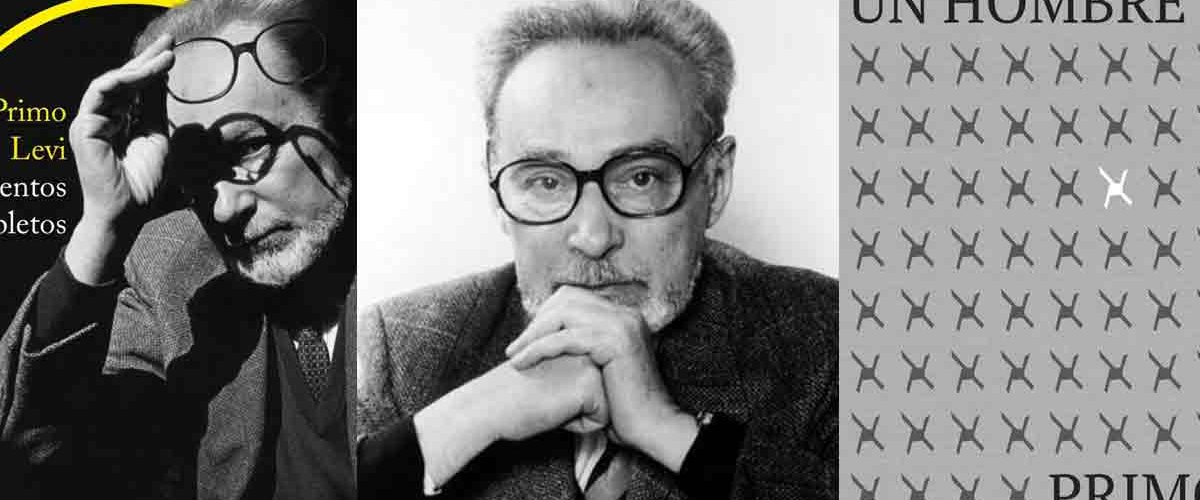

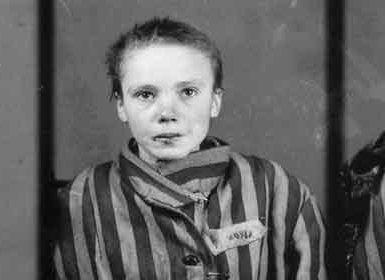

Primo Levi (1919-1987), considerado fundador de la «literatura concentracionaria», arrastró precisamente ese estigma, ser considerado un escritor de «campos de concentración»: sus memorias del tiempo vivido en Auschwitz (Si esto es un hombre), donde fue recluido en diciembre de 1944 con veinticuatro años, se han convertido en una obra fundamental del siglo XX, quizá porque en ellas, como él mismo dijo: «He asumido deliberadamente el lenguaje tranquilo y sobrio del testigo, no el lamento de la víctima ni la voz airada de quien busca venganza».

No quiso enumerar las atrocidades infinitas que presenció y padeció, sino «proporcionar documentación para el estudio sereno de algunos aspectos del alma humana», pues acaso sólo quien ha estado en Mauthausen o Auschwitz puede intentar explicar aquel horror radical; la sola literatura no podría nunca representarlo de manera adecuada.

Como remarcaba Magris, Thomas Mann o Brecht, por ejemplo, grandes escritores, no habrían podido escribir más que edificante literatura de segunda fila frente a Si esto es un hombre. El propio Brecht admitió que la literatura no está preparada, no ha desarrollado medio alguno para describir los acontecimientos de Auschwitz, de Buchenwald o del gueto de Varsovia. Incluso es posible que ni siquiera los testimonios de las víctimas sean los más próximos a esa realidad, pues quien cuenta con ira o piedad embellece sin querer lo narrado, transmite a la página una carga espiritual que atenúa, en el lector, el choque de esa monstruosidad; es posible que sólo los testimonios de los verdugos, como la autobiografía de Rudolf Höss, Comandante en Auschwitz, puedan explicar lo que era realmente aquel infierno, pues esto sólo puede contarse al pie de la letra, sin comentarios y sin humanidad.

Tras su liberación, desde Katowice, Levi escribió: «Llevaré (espero) a Italia el número de matrícula tatuado en el brazo izquierdo, certificado de infamia no para nosotros, sino para aquellos que ahora comienzan a expiar». Sin la oscura vivencia que había tras ese número de registro, el mismo Levi admite que es probable que jamás se hubiera dedicado a la literatura.

El improbable suicidio de un superviviente

Se dice de él que se suicidó —murió astillado contra el pavimento roto del portal de su casa tras una extraña caída por el hueco de la escalera—, pero es imposible que se suicidara alguien que desafió las leyes raciales de Mussolini para estudiar ciencias químicas pese a su condición de judío; alguien que, sabiéndose a sí mismo un hombre de ciencias o de letras, un hombre reflexivo, desde luego no un hombre de acción, tuvo sin embargo el coraje de engrosar un grupo de partisanos para formar parte de la resistencia.

Es imposible que se suicidara alguien que en un lugar como Auschwitz burló azarosamente a la muerte dos veces, la primera al ser elegido para trabajar en las fábricas de laI.G. Farben gracias a su preparación como químico, la segunda gracias a hallarse enfermo de escarlatina cuando los alemanes evacuaban el campo ante el avance imparable de las tropas rusas, lo que provocó que lo dejaran abandonado a su suerte.

Es imposible que se suicidara alguien que sobrevivió a la decepción descorazonadora de ver cómo en 1946 apenas si recababa el interés de los editores y de los lectores el libro que, con la esperanza de que su testimonio cambiara las conciencias, había escrito denunciando la degradación y el horror de los campos de concentración.

No es posible que se diera muerte a sí mismo alguien que sobrevivió al repentino éxito desconcertante que el mismo libro comenzó a tener diez años después.

Es improbable, en fin, que se suicidara, sobre todo, alguien que ya llevaba más de cuarenta años sobreviviendo al recuerdo de la abyección y entregado a la sagrada misión de atestiguarla para que no vuelva a repetirse (aunque es posible que Primo Levi se suicidara al fin y al cabo, porque, como dice Muñoz Molina, la tarea de sobrevivir y al mismo tiempo no olvidar nada está más allá de las fuerzas de casi todo el mundo).

Ese hecho de sobrevivir —repetía Levi— no fue un mérito, mucho menos una experiencia espiritual ennoblecedora, sino un azar. El nazismo ha sucedido y, por consiguiente, puede volver a suceder. Esto es la esencia —dijo— de lo que tenemos que decir. «La historia de los campos de destrucción debería ser entendida por todos como una siniestra señal de peligro». No podía suicidarse, por tanto, alguien que se sabía uno de los últimos testigos.

«Pensad que esto ha sucedido»

Muñoz Molina, en el prólogo a la Trilogía de Auschwitz —Si esto es un hombre, La tregua y Los hundidos y los salvados— teme, como Primo Levi, que a las nuevas generaciones el nazismo y el genocidio se les vayan antojando cosas muy lejanas, crueles, desde luego, pero casi tan ajenas como las matanzas de Gengis Khan o las guerras napoleónicas. Pero entonces habrá que gritarles las palabras de Levi que sirven de frontispicio a su obra: «… Pensad que esto ha sucedido: / Os encomiendo estas palabras. / Grabadlas en vuestros corazones / Al estar en casa, al ir por la calle, / al acostaros, al levantaros; repetídselas a vuestros hijos. / O que vuestra casa se derrumbe, / La enfermedad os imposibilite, / Vuestros descendientes os vuelvan el rostro».

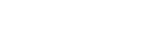

En sus últimos días en el infierno, cuando Auschwitz ya era un cementerio enterrado en las propias cenizas de sus crematorios, un lugar desolado donde apenas se escuchaba el susurro apagado y ronco de los estertores de los enfermos que habían sido abandonados, Primo Levi había escrito: «26 de enero. Estamos solos, abandonados en un universo de muertos y larvas. El último rastro de civilización ha desaparecido a nuestro alrededor y de nuestro interior. La obra de bestialización emprendida por los alemanes triunfantes ha sido cumplida por los alemanes derrotados. Es hombre quien mata, es hombre quien sufre o comete una injusticia: no es hombre quien ha perdido toda decencia y comparte su lecho con un cadáver. Quien ha esperado que su vecino acabara de morir para quitarle un pedazo de pan puede ser inocente, pero está señalado, condenado, maldito».

La perversidad de Mengele

Levi había escrito esto, pero también escribió, decenas de años después, varios libros de relatos, y en alguno de ellos sigue sin ahorrarnos el horror, como cuando su capacidad de fantasear se detiene en las posibilidades de la manipulación del hombre (en Mariposa angelical y Versamina), quizá porque Levi no tuvo más remedio que respirar el mismo aire infectado que respiraría Josef Mengele, un monstruo del que tienes que saber algo, hijo, para guardar siempre memoria alerta de la infamia de la que somos capaces.

El Ángel de la Muerte, llamaban a ese desecho intelectual y despojo de humanidad que frecuentó las universidades para estudiar biología hereditaria e higiene racial, genética y eugenesia, medicina y antropología, se afilió sucesivamente a las juventudes hitlerianas, a los camisas pardas, a las SS, se doctoró con una tesis sobre la fisura labial-mandibular-palatal en ciertas tribus, medró como oficial médico de los campos de exterminio y, en el corolario de su carrera de infamia, pretendió en su laboratorio de Auschwitz probar la superioridad de la raza aria.

Cada día asistía a la llegada de los trenes de mercancías que arrojaban en el campo su carga de miedo y desesperación, seleccionaba no con displicencia sino con fervor a los sujetos que consideraba idóneos como conejillos de Indias hasta completar su periódica colección particular de judíos y gitanos, personas con enanismo o con síndrome de Down, mellizos y embarazadas, y luego perpetraba en ellos experimentos pseudocientíficos escalofriantes: quiso cambiar el color de los ojos o la tonalidad del cabello mediante inyecciones de tintura en los globos oculares y en el cuero cabelludo; quiso crear siameses uniendo mediante cirugía las venas de dos hermanos gemelos; quiso saber hasta dónde alcanzaba la sensibilidad de las extremidades de un cuerpo humano cercenando poco a poco su médula espinal; quiso averiguar qué compuesto químico era más útil para la castración esterilizando venenosamente a centenares de personas; quiso conocer la resistencia del ser humano a la hipotermia condenando a la congelación progresiva a docenas de presos; hizo resquebrajarse con lentitud cerebros incontables para datar qué presión intracraneal podría soportarse en un avión; diseccionó vivos a docenas de gemelos para cotejar sus fascinantes similitudes y acaso hallar sus sorprendentes diferencias, a fin de extraer de ello la clave que le permitiera diseñar y multiplicar una raza con un diseño superior.

(La historia concede a veces, no obstante, alguna escueta reparación, y es justo que el cadáver de ese inhumano perseguidor de una despiadada raza perfecta fuera en último término identificado, en la autopsia, gracias a un defecto dental: la notoria separación entre sus incisivos superiores que afeaba su, según parece, aristocrático rostro).

Después de Auschwitz

El envilecimiento que para el ser humano en general y, en particular, para la civilización occidental, supusieron los campos de exterminio, hizo balbucear a Theodor W. Adorno, desalentado, que «después de Auschwitz, nunca más habrá poesía».

Adorno aspiraba a comprender, según él mismo confesó, por qué la humanidad, en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano, se había hundido en un nuevo género de barbarie, pero le tocó vivir en una época que no pudo darle respuesta. Pániker, no obstante, opinaba que lo extraordinario no era que después de Auschwitz aún hubiera poesía, sino que siguiera habiendo teología.

También Magris aclara que esa sentencia de Adorno no deja de ser falsa, no sólo porque después ha seguido existiendo la poesía, sino porque ya antes del nacionalsocialismo existieron los Conquistadores y la trata de negros, y luego existieron los gulag o Hiroshima, y después de todo ello, aunque la rima flor-amor es muy problemática, no obstante la poesía ha seguido cultivándose. Sin embargo, admite, también es una sentencia paradójicamente verdadera, porque los campos de exterminio son un ejemplo extremo de anulación del individuo, de esa individualidad sin la cual no hay poesía.

Copyright del artículo © J. Miguel Espinosa Infante. Este artículo es un fragmento de Mapa del tesoro (Fragmentos para mi hijo). Publicado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.