Para Martín Llade, con cariño

Una pradera a orillas del Escalda, en las cercanías de Amberes. Al fondo, el río forma un meandro cuya visión queda interrumpida por una arboleda, reapareciendo aquél nuevamente a lo lejos (Wagner, Lohengrin, escena I, Acto I).

Acusada en falso de la desaparición de su hermano Gottfried, Elsa de Brabante espera frente a las aguas la llegada de un caballero al que apenas ha podido vislumbrar entre los vapores del sueño. La joven dama, toda vestida de blanco en mitad de la vasta llanura verde, insiste ante la multitud en el paladín que los heraldos parecen llamar en vano… hasta tres veces en dirección a los cuatro puntos cardinales… sin respuesta…

Imagen superior: Wagner/Bassani, Lohengrin, acto I (1917)

Pero todos contienen el aliento cuando la sonoridad de unos dulces agudos tremolados preludia la aparición de una barca guiada por un cisne, con pálidos reflejos azul-plata que entre la bruma anuncian al defensor de la honra de Elsa de Brabante. La deslumbrante escena obliga a apartar la mirada de tan ígneo resplandor. Sin embargo, una vez atravesada la bruma fluvial, sobre la embarcación se dibuja la silueta de las orejas de una burra que pace con pasmosa calma en la orilla, yo me remendaba, yo me remendé, ante el estupor de la concurrencia y de la propia Elsa, absolutamente horrorizada, que huye antes de reconocer su error y recibir, a continuación, una muerte segura.

La burra se había equivocado de río en mitad de tan enorme estuario, por ir al sur fue al norte, llegó al Escalda en lugar de al Rin, cuyo curso seguiría, como Siegfried, con su molinillo y su anafe, en pos del epicentro de una nueva religión musical que habría de seducir al más variopinto público: un rey enamoradizo, un virtuoso devenido en religioso, la hija del susodicho virtuoso, diversos maridos engañados, entre ellos, un famoso director de orquesta, un filósofo helenista y también, por qué no decirlo, numerosos israelitas vilipendiados por el propio compositor, nacido en Leipzig pero consagrado en Bayreuth, la ciudad de la margravine Guillermina, hermana de Federico el Grande y depositaria de buena parte de la obra de Johann Sebastian Bach. Y así, paso a paso, yo me remendaba, yo me remendé, la burra se encaminó, cargada de chocolate, hacia el corazón de Alemania, al son de un cadencioso rin-rin desafinado, como el organillo del caminante invernal de Schubert, que se deformaba hasta una especie de rhein–rhein, yo me eché un remiendo, yo me lo quité, con un delicioso efecto de chapoteo.

***

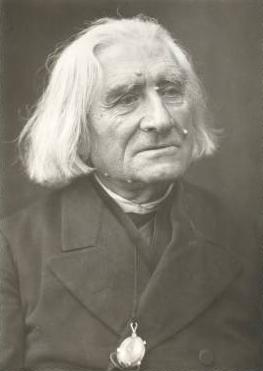

Entre las apolíneas facciones de la Villa Wahnfried, inspiradas en la áurea perfección de la arquitectura griega, el anciano pianista, camarada del insigne compositor en mil batallas y… tras un enfado monumental, nuevo yerno del sublime artista, dispendiaba ya los últimos compases de su vida bajo la atenta mirada de su hija, suma sacerdotisa de la nueva fe operística de Bayreuth. Sentado al piano, con el consabido roce del manteo negro del hábito religioso, el mayor virtuoso del siglo tras Paganini, ya septuagenario, se había convertido en abate después de una vida larga y azarosa, que habría de finalizar, sin saberlo, en el fabuloso feudo de su yerno tras una representación de Tristan und Isolde. Había caído presa de una leve ensoñación mientras era retratado con un novedoso ingenio mecánico, mucho más fiable que el daguerrotipo, la llamada cámara fotográfica, capaz de revelar las imágenes más fidedignas jamás creadas. Querría recordar después que había sido una anécdota de su ya lejana juventud… el inesperado enfado de Chopin (con gritos y todo…, aunque jamás había podido sospechar que un ser tan etéreo como aquél pudiera dar voces), al enterarse de que le había usado el piso para una cita galante sin su permiso…, cuando le pareció oír la voz de Held, el fotógrafo, en la lejanía, preguntando si deseaba que eliminase en las verrugas en el revelado de la imagen.

‒¡Retráteme tal como soy! ¡Si quita una sola de las verrugas no recibirá ni un céntimo! –contestó el anciano airado, que había sido durante su juventud, sin embargo, uno de los varones más atractivos del mundo.

Imagen superior: Held, Liszt.

Esa misma tarde, la súbita aparición de la burra de las aguas, como empezaba a ser llamada por su característico rhein–rhein, con su molinillo y su anafe, le hizo recordar los cánticos que había escuchado durante su viaje a España entre 1844 y 1845 y, junto a fandangos, jotas y seguidillas, enseguida tuvo ganas de recrearlos de la manera más virtuosa posible, casi al estilo de su célebre Campanella, articulada sobre un tema del propio Paganini, a quien seguía admirando tantos años después de su muerte en 1840.

Y, precisamente, entre los muros en que empezase a vivir Parsifal, padre de Lohengrin, paladín del cristianismo, pero también de la nueva fe wagneriana irradiada al mundo entero desde Bayreuth, Liszt empezó a tocar en su piano de larga cola caoba una obra furiosamente virtuosa, con octavas en ambas manos y saltos por movimiento contrario, donde se entremezclaban, como en la improvisaciones mundanas de su juventud, el motivo de Lohengrin y el de Parsifal… junto al impasible trotar de la burra rhein–rhein, yo me eché un remiendo, yo me lo quité, recién llegada a Wahnfried. Cosima, que venía de ordenar la preparación del chocolate para las visitas vespertinas, encontró a su padre en tal estado de excitación, que hubo de apartarlo del piano con extrema discreción y calmarlo hasta que fue capaz de valerse por sí mismo de nuevo.

A la vista de la extrema debilidad del buen abate, la dama habría de recordar el último día de su marido, Richard Wagner, la deidad encarnada de Bayreuth, a orillas del Gran Canal. Aquel 13 de febrero de 1883, oscuro y triste, ella había presentido el fatal desenlace desde el amanecer, después de varios amagos previos, incluso, antes de abandonar Alemania en favor de un clima más favorable. Desde las ventanas de Ca’ Vendramin, el agua cenicienta devolvía los reflejos apagados de un sol enterrado entre nubes, mientras Cosima se sentaba al piano ante su hijo Siegfried, quien nunca hasta entonces la había oído tocar. Rehuyó la compañía de los grandes héroes creados por su esposo –todos trasuntos suyos, por supuesto–, Lohengrin, Parsifal, Tannhäuser, Tristan o el propio Siegfried, y también la inmensa obra pianística de su padre, el abate Liszt –cuyo carácter cosmopolita aborrecía en secreto–, y del piano arrancó un sencillo lied de Schubert, Lob der Träner [Elogio de las lágrimas], con texto de Schlegel, mientras lloraba desconsolada a la par de los agudos del piano.

Imagen superior: Schubert, ‘Lob der Tränen’ D. 711

En efecto, tal y como había presentido, el ataque final llegó antes de comer, el médico no pudo llegar a tiempo y sólo habría ya de certificar una muerte largamente anunciada, tan lejos de Alemania y del germen de su obra.

Y mientras evocaba la hermosa música de Schubert sobre los canales de Venecia, entre brisas cálidas y fragantes flores, Cosima Wagner observó por la ventana cómo Liszt paseaba afablemente por los jardines de Wahnfried bajo el pálido sol del mediodía, camino ya de su última Navidad, en animada charla con aquel ser pequeño, peludo y suave, tan blando que se diría todo de algodón, yo me remendaba, yo me remendé, con la misma plenitud que San Francisco había derrochado en su prédica a los pájaros.

Copyright del artículo © Marta Vela. Reservados todos los derechos.

Copyright de la grabación © Alberto Menjón. Reservados todos los derechos.