Todos tenemos nuestros recuerdos, y nos servimos de ellos lo mejor que podemos. Por eso, a medida que los años van pasando, y absorbemos nueva información, valoramos cada vez más lo que se instaló en nuestros corazones cuando éramos unos críos.

Todos tenemos nuestros recuerdos, y nos servimos de ellos lo mejor que podemos. Por eso, a medida que los años van pasando, y absorbemos nueva información, valoramos cada vez más lo que se instaló en nuestros corazones cuando éramos unos críos.

El caso es que sigo recordando ahora, y supongo que lo haré toda mi vida, lo que leía entre los nueve y los trece años. Para mí es una sensación imprescindible, que se repite con las pocas canciones que me sé de memoria, y con viejas películas que aún me maravillan,

¿Qué leía a esa edad? Pues novelas juveniles, claro. E infinidad de tebeos. La mayoría con un país de procedencia muy concreto: México.

Debo aclarar que, durante mi infancia, «México» fue siempre una palabra superlativa. Más que un país, venía a ser el foco de fantasías desaforadas. Un agujero temporal en el que todo era posible. El perfecto patio de recreo. Un lugar donde evadirse y saber todo lo que hay que saber.

Tampoco me malinterpreten: yo era consciente de que existía un México real, bien localizado en el mapa. Sin embargo, al imaginarlo desde lejos, servía a propósitos que solo una mente infantil puede entender.

Como tantas otras familias de España, la nuestra tenía parientes que habían emigrado allá. Mi abuelo, con un orgullo contagioso, solía contarme la historia de un tío suyo, Gregorio Peña. Su mayor hazaña fue unirse al ejército de Pancho Villa. Al parecer, Gregorio murió joven, al poco de cumplir los treinta años. Era comerciante y viajaba a los ranchos con su mercancía. Quiso la mala suerte que en uno de ellos se iniciase un tiroteo, y eso, por desgracia, le costó la vida.

En mis fantasías, Gregorio caía tras disparar su último cartucho. Con un fusil en la mano y las cananas cruzadas. Condenado a muerte, pero dispuesto a llevarse por delante a sus adversarios. Para añadirle épica ‒así era yo‒, en mi mente sonaba la melodía de «Degüello», tal y como la compuso Dimitri Tiomkin para Río Bravo.

Muchas veces pensé en aquel pariente mío. Sobre todo, cuando manoseaba otro fetiche familiar: un peso de plata. Creo que era de los años cincuenta. En el anverso, aparecía el perfil de José María Morelos y Pavón. Por aquel entonces, no tenía ni idea de quién era Morelos. Ignoraba su papel en la Guerra de Independencia Mexicana. Yo solo era un crío español que veía en aquella moneda a un tipo valiente, duro, con un pañuelo en la cabeza. Acaso el capitán de un barco pirata. Uno de los Hermanos de la Costa, pero esta vez noble, incapaz de huir con el botín.

Por supuesto, mi espejismo mexicano tenía otros matices. Ninguno era casual. Las rancheras de Jorge Negrete. El rock de Enrique Guzmán. Las comedias de Cantinflas. La mirada de María Félix. El doblaje de Los Picapiedra y de Bugs Bunny. Y por encima de todo, los tebeos de la editorial Novaro.

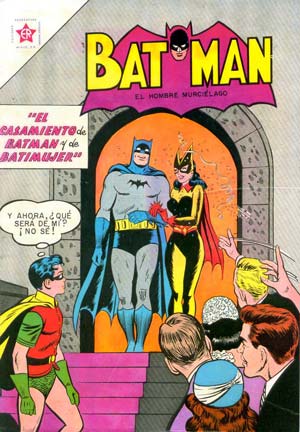

¿Recuerdan? Ya lo comenté al principio. Leía cómics sin parar. Me encantaban los de Ediciones Recreativas ‒sobre todo, Dumbo y Películas‒. También los de Bruguera ‒Capitán Trueno, Tío Vivo, Mortadelo y Joyas Literarias Juveniles, por mencionar algunos‒. Y desde luego, los de la Editorial Valenciana ‒Roberto Alcázar y Pedrín, El Guerrero del Antifaz, El Pequeño Luchador, Purk, el hombre de piedra, Pumby…‒. Pero lo cierto es que aún asocio mi infancia a las historietas de Novaro. Quien haya disfrutado de ellas lo entenderá.

La Editorial Novaro, con sede en la Ciudad de México, fue fundada en los años cincuenta por dos hermanos, Luis y Octavio Novaro. Su catálogo, no les quepa duda, era descomunal, y lo mismo puedo decir de su área de influencia, que abarcó todo el ámbito hispanohablante.

La Editorial Novaro, con sede en la Ciudad de México, fue fundada en los años cincuenta por dos hermanos, Luis y Octavio Novaro. Su catálogo, no les quepa duda, era descomunal, y lo mismo puedo decir de su área de influencia, que abarcó todo el ámbito hispanohablante.

En las revistas de Novaro, podías encontrarte con historietas de Disney, superhéroes DC, series biográficas ‒Vidas ilustres o Aventuras de la vida real‒, adaptaciones televisivas ‒La dimensión desconocida, Perdidos en el espacio, Lassie, Mi marciano favorito, Jim West‒ y tebeos de la Warner Bros. ‒El Conejo de la Suerte, Porky y sus amigos y Piolín y Silvestre‒. De propina, Novaro también editaba cómics de Félix el Gato, Popeye el Marino, El Pájaro Loco, Tom y Jerry o Daniel el Travieso. Y aún había mucho más donde elegir. ¡Incluso aventuras de Tarzán y de El Príncipe Valiente!

Gracias a Novaro, descubrí que «¡Recórcholis!» y «¡Zambomba!» son cosas que uno debe decir cuando la vida le sorprende. También descubrí que Bruce Wayne se llama Bruno Díaz, que Gotham City es la Ciudad Gótica y que Luisa Lane está enamorada del Hombre de Acero.

Cada lector de Novaro tenía sus predilecciones. Entre las mías, sobresalían cuatro. Pero no crean que era un capricho de coleccionista. Más bien, sucedió por casualidad. Estos eran los tebeos que había en mi casa y en la de mis abuelos. No quedaba otra opción. En los setenta, la mayoría de los niños no tenía tanto donde escoger. Pasarse las horas muertas, releyendo la misma historieta, era casi lo acostumbrado. Al final, siempre aprendías a apreciar lo que te tocaba en suerte.

Los cómics no eran precisamente baratos. En muchos casos, los heredabas, o algún familiar te compraba algún ejemplar suelto. Pero rara vez los coleccionabas.

Quiero decir con esto que, del mismo modo que la nostalgia manipula otros recuerdos, también agranda aquellos humildes lotes de tebeos. Unos lotes que, antes o después, desaparecían de mil maneras. Durante una mudanza. Prestados a este o aquel primo que se hacía con esa preciada caja de cartón. O ‒que Dios nos asista‒ eliminados por decisión de una madre rigurosa, preocupada por la falta de espacio en el hogar.

Quiero decir con esto que, del mismo modo que la nostalgia manipula otros recuerdos, también agranda aquellos humildes lotes de tebeos. Unos lotes que, antes o después, desaparecían de mil maneras. Durante una mudanza. Prestados a este o aquel primo que se hacía con esa preciada caja de cartón. O ‒que Dios nos asista‒ eliminados por decisión de una madre rigurosa, preocupada por la falta de espacio en el hogar.

El caso, les decía, es que fueron cuatro los cómis de Novaro que siempre me acompañaron. Dos de ellos, westerns. Como plato principal, El Llanero Solitario, a partir de la edición que publicó Dell Comics en los años cincuenta. Y de complemento, otro antídoto contra la rutina: las aventuras del vaquero pelirrojo Red Ryder (1938-1965), obra de Stephen Slesinger y Fred Harman.

El tercero de mis títulos de cabecera, Tomahawk, era un tebeo de la DC, creado por Joe Samachson y Edmund Good en 1947.

El tercero de mis títulos de cabecera, Tomahawk, era un tebeo de la DC, creado por Joe Samachson y Edmund Good en 1947.

¿Sus protagonistas? Un invencible trampero, Tom Hawk ‒para los hispanos, Tomajauk‒, y su eterno camarada Daniel Hunter.

Ambos ayudan a las fuerzas de George Washington contra los ingleses. En su tiempo libre, les dan a los villanos donde más les duele, o exploran lugares inaccesibles y muy, muy peligrosos.

En los tebeos de Tomahawk, no faltan los elementos fantásticos, y el paisaje se anima con seres sobrenaturales, hechiceros, criaturas antediluvianas, o alguna tribu de trogloditas que habita en cavernas subterráneas.

Por cierto, ya que entramos en materia, les diré que esos elementos prehistóricos eran todavía más frecuentes en el cuarto cómic del que quiero hablarles.

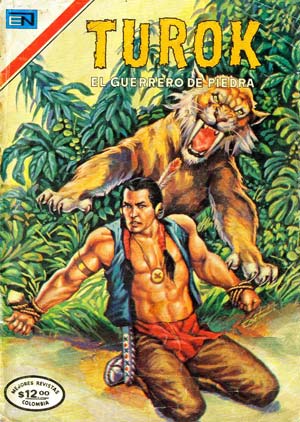

¿Cómo definirlo? Turok (1954) venía a ser un western, pero ambientado en una era remotísima. Saqueando viejos mitos, sus creadores, sobre todo el dibujante Rex Maxon, se inspiraron en las novelas del ciclo de Pellucidar, de Edgar Rice Burroughs.

¿Cómo definirlo? Turok (1954) venía a ser un western, pero ambientado en una era remotísima. Saqueando viejos mitos, sus creadores, sobre todo el dibujante Rex Maxon, se inspiraron en las novelas del ciclo de Pellucidar, de Edgar Rice Burroughs.

Esta vez los héroes son dos nativos americanos ‒con sus plumas y sus pantalones con flecos‒: Turok, el guerrero de piedra, y su hermano Andar. La gracia del asunto es que, en lugar de luchar con soldados del Séptimo de Caballería, ambos tienen que plantar cara a tiranosaurios y triceratops.

Nada que ver con un reflejo fiel del Cuaternario, ni con la paleontología científica. A Turok y Andar les basta con sobrevivir en un valle misterioso y crepuscular. El suyo es un escenario arcaico, en los márgenes de lo conocido, repleto de bestias colosales. Como ya se imaginarán, aquí se alternan los rebaños de mamuts, los monstruos con escamas y las persecuciones increíbles.

Cualquier lector veterano de Novaro sabe que sus relatos más populares procedían del sello DC. Doy por hecho que cuando algún estudioso hable de esta editorial, insistirá en figuras como Batman o Superman. Sin embargo, si hubiera que elegir hoy un personaje de Novaro, yo propondría a estos héroes ya olvidados, a los que tengo el orgullo de recordar. Entre ellos, los ya citados Turok o Tomajauk, tan secundarios y entrañables como Hopalong Cassidy, como el Guardián del Espacio o como el bravo Korak, hijo de Tarzán.

Sigo asociando a Novaro, de forma irresistible, con la fantasía mexicana de mi niñez. Es algo que también vinculo a otros recuerdos comiqueros de la misma época. Por ejemplo, las tiras de Roldán el Temerario (Flash Gordon) y de El Hombre Enmascarado, que leía en las páginas de El Correo Español-El Pueblo Vasco (Todo tiene su arte: los ejemplares atrasados servían de envoltorio en la ferretería de mi abuelo, pero antes de eso, sin pedirle permiso a nadie, yo me entretenía recortando cada historieta).

En el fondo, este mundo mítico de Novaro aún me tranquiliza. Sigo encontrando en él magia, encanto y camaradería. Vuelvo a sus viñetas una y otra vez, buscando el júbilo que los años me han ido robando. Satisfecho, supongo, porque todo cuanto he sido y cuanto me espera tiene algo que ver con esas imágenes. Nostalgia, se llama a eso.

Copyright del artículo © Guzmán Urrero. Reservados todos los derechos.