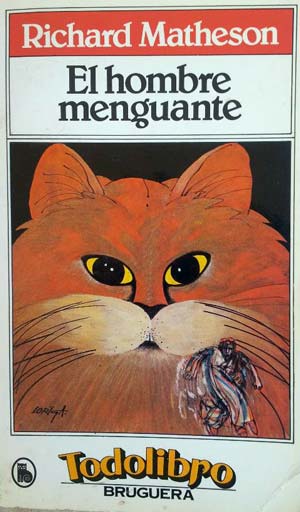

A los trece años tuve mucha, mucha suerte. Un verano de soledad cayó en mis manos El hombre menguante, en edición juvenil (pero íntegra) del clásico cifi de Richard Matheson. Fue así como supe que no era el único ser raro del universo, que había más personas como yo, como ese Scott Carey que veía reducido su tamaño progresivamente (¡3’6 milímetros diarios!) hasta convertirse en menos que un muñeco.

A los trece años tuve mucha, mucha suerte. Un verano de soledad cayó en mis manos El hombre menguante, en edición juvenil (pero íntegra) del clásico cifi de Richard Matheson. Fue así como supe que no era el único ser raro del universo, que había más personas como yo, como ese Scott Carey que veía reducido su tamaño progresivamente (¡3’6 milímetros diarios!) hasta convertirse en menos que un muñeco.

Me di cuenta de que había escritores que entendían y probablemente compartían mi propia alienación.

Acostumbrado a los autores españoles que recomendaban en la escuela y que parecían más preocupados por demostrar su inteligencia y superioridad intelectual que por contar una buena historia ‒tristemente, por eso los recomendaban‒, El hombre menguante me enseñó que era mejor usar una metáfora sobrenatural para explicar la realidad que limitarse a reflejarla literalmente. Una realidad literal suele ser más menguante todavía que el protagonista de esta novela.

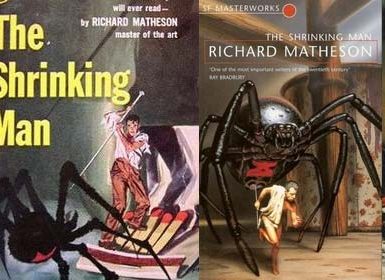

El envoltorio de esta historia es sobrenatural, pero su contenido nos alcanza a todos. Vale, el libro estaba repleto de escenas alucinantes, como la odisea cósmica o zona de “desconfort” que planteaban los nuevos escenarios vitales a cada reducción radical de anatomía o aquel espadeo desesperado con la viuda negra…; pero el mayor impacto causado por sus páginas, con diferencia, lo provocó en mí la escena en la que Scott, transformado ya en un niño de apariencia, se enfrenta abiertamente a la soledad absoluta en su hogar y al desentendimiento conyugal.

Como en esa época no existían series de Netflix que suministraran a las parejas algo que poder compartir y con lo que llenar los vacíos de la convivencia, el aniñado Scott se vio atraído naturalmente hacia el ambiente circense y allí traba relación con una enana, lo más parecido a él en su pasajera coyuntura. No recuerdo los términos de sus encuentros ‒y a mis apamplanados trece años poco iba a adivinar yo de sus connotaciones sexuales‒, pero la lectura de ese episodio dejó en mí un poso devastador.

Apenas saliendo de la niñez, nunca había conocido personas tan solas como la enana y Scott intentando consolarse ante lo despiadado del mundo que les rodea. El que pronto me rodearía, asfixiante, a mí.

Si añadimos un “final sorpresa” que podría servir como base espiritual del enfoque global de nuestras vidas (sólo superado por el propio Matheson en Soy leyenda, cuya imbatible conclusión podría asimilarse como riel moral de todos nuestros actos), nos hallamos ante una novela maravillosa que en España alguien tuvo la genial idea de incorporar a una colección juvenil.

Si yo tuviera hijos, sería tan tonto que les regalaría esta obra en su décimo tercer cumpleaños y probablemente les jodería la vida. Pero si ya la sienten jodida, creo que no hay mejor libro para empezar a soñar.

Artículos relacionados

El hombre menguante (The Shrinking Man, 1956), de Richard Matheson

El increíble hombre menguante (1957), de Jack Arnold

Copyright del artículo © Hernán Migoya. Reservados todos los derechos.