Hoy cumplo 48.

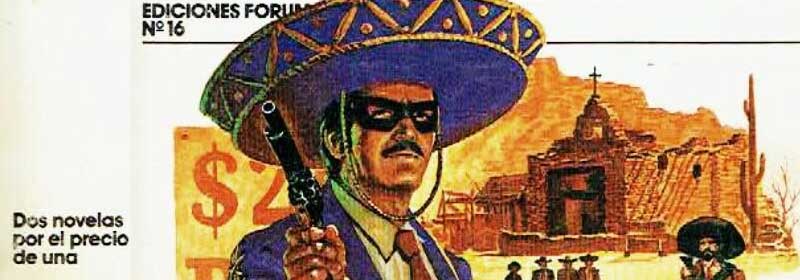

Y cada vez que reparo en ello, sólo se me ocurre que 48 fue la edad escogida por El Coyote para retirarse como justiciero enmascarado. Y que cuando leí sus novelas yo tenía una cuarta parte de esos 48 y que, a mis doce años, al leer aquel dato pensé: “¡Qué viejo cuelga las pistolas este jodido!”. Ahora creo que es una buena edad para colgar las pistolas y dejar lo de vaquero heroico, una edad razonable para la época. El tipo aún se aguantaba, pero no iba a seguir el hombre arrastrando por ahí sus pellejos y dando pena en su jaco como un Will Penny cualquiera. Por abundar en las coincidencias numéricas, mi edad hoy es la mitad de las novelas que leí de El Coyote, 96, a su vez la mitad de las 192 que existen del personaje y que compré religiosamente desde 1983.

El Coyote mataba al malo si no había otro remedio, pero normalmente le volaba de un tiro el lóbulo de una oreja para dejarlo marcado de por vida: todos en la California de la segunda mitad del XIX sabían que si te faltaba un lóbulo, habías sido un desalmado o cometido una acción tan deleznable que había resultado merecedora del castigo de este implacable jinete. Acertar a un lóbulo tiene su mérito. Si yo hubiera sido El Coyote, hubiera matado a todos los malos sin excepción. Pero no por encono, sino porque intentando atinar al puñetero lóbulo le habría dado antes a una frente, a un pómulo, a un cielo de paladar. No se me puede exigir tanto.

No llegué a conocer nunca a su autor, José Mallorquí, porque se suicidó un año y dos meses después de mi nacimiento, cuando yo aún no tenía posibilidades de saber quién era, quiénes éramos. Sé que quise ser escritor desde los ocho o nueve años, pero con seguridad poco tiempo después su carrera me sirvió de inspiración. Mi primera “novelita”, que diría el Poeta, fue una libreta entera para mi clase de EGB y se titulaba Las aventuras de Ricardo Cinceles, una imitación de las novelas del Oeste de El Coyote, donde el protagonista se basaba más en su amigo y doble de disfraz, Ricardo Yesares (su Jim Rhodes, para que me entiendan los niños).

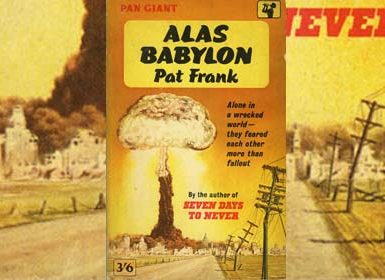

Echando la vista atrás, compruebo que siento debilidad por los escritores que se pegan un tiro: dediqué uno de mis libros a Robert E. Howard, que se disparó a los 30; dediqué el contenido entero de otro de mis libros a Charles Williams, que se descerrajó una escopeta en la boca a los 65; y dedico este modesto cumple mío al gran José Mallorquí, que nos dejó a los 59 tras apretar el gatillo de una pistola Astra. Tanto Howard como Williams eran tejanos. Mallorquí era como yo, catalán. Los dos soñábamos con los cielos americanos y yo he acabado bajo uno de ellos.

No le conocí, pero le estoy muy agradecido por la pasión que me legó.

Me tortura pensar que los suicidas no van al Cielo. Yo he sido buena persona, así que pienso que iré al Cielo seguro. Por tanto, no puedo quitarme del medio cuando me plazca, aunque me fastidia no poder encontrarme allí con mis tres admirados autores.

Pero no puedo suicidarme porque tengo una misión inspirada por Mallorquí y su criatura. Quiero subir al Cielo y mirar a Dios a los ojos cuando me reciba. Y luego sacar un Colt escondido y volarle, por lo menos, uno de sus malditos lóbulos.

Sé que fallaré el tiro.

Copyright del artículo © Hernán Migoya. Reservados todos los derechos.