Cuando se busca información acerca de Oscar Wilde, lo más frecuentemente reseñado son sus ingeniosos epigramas, o bien ese clásico del terror gótico que es El retrato de Dorian Gray (1890). Los más eruditos puede que citen sus obras teatrales o la epístola De Profundis (1905), pero la calidad de sus cuentos fantásticos suele, en cambio, ser olvidada. Esta ceguera resulta llamativa porque esa obra es considerablemente mejor que su recargada poesía, y ni mucho menos son esos relatos, como a menudo se les califica, un simple producto de un efímero brote de sentimentalismo durante la infancia de sus hijos. De hecho, no tienen nada que envidiar a los cuentos de los Hermanos Grimm o Hans Christian Andersen.

Cuando se busca información acerca de Oscar Wilde, lo más frecuentemente reseñado son sus ingeniosos epigramas, o bien ese clásico del terror gótico que es El retrato de Dorian Gray (1890). Los más eruditos puede que citen sus obras teatrales o la epístola De Profundis (1905), pero la calidad de sus cuentos fantásticos suele, en cambio, ser olvidada. Esta ceguera resulta llamativa porque esa obra es considerablemente mejor que su recargada poesía, y ni mucho menos son esos relatos, como a menudo se les califica, un simple producto de un efímero brote de sentimentalismo durante la infancia de sus hijos. De hecho, no tienen nada que envidiar a los cuentos de los Hermanos Grimm o Hans Christian Andersen.

Ese olvido es algo que supo reconocer P. Craig Russell, el gran adaptador de la ópera y la literatura al mundo de las viñetas (a esas alturas, además de varias obras líricas, ya había trasladado al cómic Elric, El Libro de la Selva o Viaje a la Luna, por ejemplo). En 1992, tras abandonar Eclipse Comics a raíz de las desavenencias creativas con la editora Cat Yronwoode sobre la adaptación de un cuento de Clive Barker que se iba a incluir en la antología Tapping the Vein, ofrece a la editorial NBM otra adaptación muy diferente que ya tenía preparada: El gigante egoísta, de Oscar Wilde.

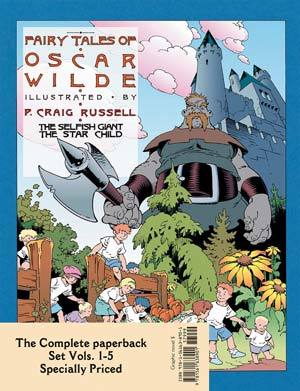

Para poder darle salida más fácilmente, le sugirieron que además de colorearla realizara otra más hasta completar las 48 páginas estándar de un álbum. Ese fue el inicio de una serie que, espaciados a lo largo de los siguientes años, acabaría constando de cinco volúmenes en los que se adaptaban todos los cuentos infantiles de Wilde, siendo el primero de ellos el que comento aquí, un álbum que comprende “El gigante egoísta” y “El niño de las estrellas”.

Los niños se han acostumbrado a jugar en el jardín abandonado del gigante pero cuando éste regresa, los echa y levanta un muro alrededor para que nadie pueda entrar. Encerrado en su propiedad y aislado del mundo y el contacto con la alegría y la inocencia de los niños, la nieve, el hielo y el granizo del invierno se hacen los dueños del lugar, impidiendo que el resto de las estaciones entren en el jardín. Pero cuando finalmente ayuda a un niño en apuros, todo cambia: se da cuenta de su error y pasa el resto de sus días disfrutando de la compañía de los más pequeños y anhelando volver a ver a aquel pequeñín, el más desvalido de todos.

Como todo buen cuento de hadas, la moraleja es que el egoísmo tiene consecuencias pero Wilde no era Hans Christian Andersen y, dando un giro al relato, lo hace terminar felizmente. Como siempre hay quien gusta de levantar polémicas donde no se necesitan, “El gigante egoísta” ha sido objeto de ciertas discusiones en tiempos recientes. Dejando aparte la gente a la que, por tristes razones de actualidad, le incomoda la idea de un adulto jugando con niños, el motivo de disputa es precisamente la extraña conclusión en la que se introduce la inequívoca figura de un Jesucristo redentor, niño y estigmatizado. Mezclar fantasía y religión cristiana no parece ser hoy la opción más popular, pero en el siglo XIX y en su contexto cultural no tenía nada de inusitado ni controvertido. Por otra parte y sea cual sea la opinión que se tenga al respecto, nadie puede negar la belleza y emotividad con la que está narrada la historia y el talento de Russell para introducir soluciones visuales para ideas sobre las que el escritor daba pocas pistas, como las personificaciones de la Nieve, el Hielo o el Granizo.

En “El niño de las estrellas”, un bebé envuelto en un rico manto es recogido de las frías nieves invernales por un matrimonio de humildes leñadores. El muchacho llega a la adolescencia adornado por la belleza física y el carisma, pero su espíritu es mezquino y malvado. Cuando averigua que su auténtica madre es una andrajosa y anciana mendiga, reniega de ella y la expulsa de la casa. Por supuesto, ello conlleva un castigo y cuando él mismo amanece transformado en un niño de repulsiva fealdad, se ve obligado a vagabundear por el mundo sufriendo humillaciones y rechazos y entrando al servicio de un perverso mago que le obliga bajo amenaza de muerte a realizar servicios para él y que le presentan una disyuntiva moral: o cumplir con su cometido o dejar morir a una criatura inocente.

Aunque no tan conocido como “El gigante egoísta”, su moraleja sobre la piedad, la humildad y la empatía queda perfectamente expuesta. Se trata de una narración problemática por cuanto su protagonista no es una figura positiva sino alguien verdaderamente malo (mientras que el Gigante era tan sólo gruñón y amargado) que debe descender a un infierno personal para luego alcanzar la redención, y que es retratado como una incómoda fusión de Dorian Gray y el propio Jesucristo (cae de los cielos, en pleno invierno y es criado por gente humilde antes de conocer su auténtico y poderoso linaje).

Es más, esta historia cruel de desgracias y alienación tiene un componente alegórico puesto que no resulta difícil ver aquí las propias experiencias de Wilde, los secretos que le atormentaban y que aún no habían salido a la luz cuando escribió el cuento (a saber, su homosexualidad, revelada pública y escandalosamente en 1895). El conocimiento de su biografía añade una capa adicional de significado para el lector maduro, quien probablemente se quedará tan sorprendido como el lector niño con la cínica coda final, quizá otro reflejo de la forma que Wilde tenía de ver el mundo.

Para esta ocasión, Russell abandona su hasta entonces característico estilo barroco dominado por el realismo y cierto amaneramiento para adoptar las líneas artísticas de los ilustradores de cuentos infantiles de los años veinte y treinta del XX. Sus dibujos tienen menor acabado del que suele ser habitual en él y una línea más fluida y caricaturesca, lo cual es coherente con el espíritu del propio material, destinado sobre todo a un público infantil aun cuando pueda ser perfectamente disfrutado por un adulto.

Puede que los fondos y las figuras sean más esquemáticos de lo que estamos acostumbrados en sus comics, pero su composición y su narrativa son tan depuradas como siempre, elegantes y precisas sin caer en el esteticismo vacío de utilidad narrativa. Como ejemplo podemos citar la introducción al primer cuento del volumen, “El gigante egoísta”, en la que se nos dice que éste ha permanecido ausente de su castillo siete años visitando a su primo en Cornualles. Tras un periodo tan largo, su conversación se ha agotado y el gigante decide regresar. Russell resume esto en tan sólo tres viñetas: dos de ellas en raccord con las caras de los gigantes enfrentadas y una tercera en la que sólo se muestra un taburete tirado en el suelo junto a la mesa y una puerta abierta al exterior en el fondo. Una capacidad de síntesis y dosificación de información muy trabajada pese a su engañosa simplicidad y de la que encontramos múltiples ejemplos en ambos cuentos.

Y también en el aspecto gráfico, reconocer por último la impresionante labor de coloreado que realizó Digital Chamaleon, el estudio canadiense dirigido por Lovern Kindzierski, colaborador habitual de Russell y que sabe entender a la perfección tanto su dibujo como el espíritu de la historia. En una época en la que el color digital estaba en mantillas, este comic ofrece una amplia variedad de tonalidades suaves que enriquecen el resultado final y redondean la necesaria atmósfera de fantasía maravillosa que envuelve sus historias.

El único inconveniente que le veo a este cómic, sobre todo a “El niño de las estrellas”, es que Russell, probablemente queriendo demostrar su fidelidad al texto de Wilde más allá de reproducir la trama y los personajes, recurre a una prosa excesiva e innecesaria habida cuenta de que sus viñetas ya nos están transmitiendo todo lo que es necesario saber. Son textos demasiado prolijos para un cómic infantil, que ralentizan el ritmo de lectura y la descompensan, dado que el ojo se distrae continuamente yendo del texto a la considerablemente más atractiva visión de los bellos dibujos que lo acompañan.

Un cómic, en definitiva, muy bello gráficamente, apto para niños y mayores y una excelente forma de conocer a un autor clásico de la talla de Wilde.

Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Publicado previamente en Un universo de viñetas y editado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.