Son los últimos minutos del día 5 de febrero de 1914. En el Trianon Palace de Madrid, actual teatro Alcázar, el segundo pase se anuncia a las once y tres cuartos de la noche. Antes de iniciar su actuación, a Mac Norton le gustaba recordar el momento en el que descubrió su extraña facultad.

Son los últimos minutos del día 5 de febrero de 1914. En el Trianon Palace de Madrid, actual teatro Alcázar, el segundo pase se anuncia a las once y tres cuartos de la noche. Antes de iniciar su actuación, a Mac Norton le gustaba recordar el momento en el que descubrió su extraña facultad.

Fue en el Jardín de Plantas de París. Era sólo un niño extasiado ante los distintos animales del Parque Zoológico. De repente, contempló un elefante que sorbía cubos y cubos de agua y devolvía el líquido a presión, regando al público. Sin saber por qué decidió imitarle. Se percató de que podía hacer lo mismo. Estalló una guerra de chorros de agua entre el elefante y él, mientras los espectadores se partían de risa. Volvió una y otra vez. Por entonces, no imaginaba que acabaría siendo su oficio.

Desde luego, no entraba dentro de sus planes, por muy divertido que fuera. De hecho, se inició en el comercio. Y de no ser por la traición de su socio que le condujo a la ruina, hubiera acabado sus días siendo un pacífico y acomodado burgués. Tuvo que echar mano de su extraordinaria facultad para salir adelante.

Aunque tardó en caer en la cuenta de que poseía un tesoro. Cuando se subió por primera vez a un escenario, fue en un teatro de Variedades, el Bataclán, en París. Y lo hizo como cantante. Se puso el nombre artístico de El Lionés y formó dúo con un cantante cómico. Pero no salían de pobres.

Una noche asistió a la exhibición de José Puchol, el pedómano, en el Moulin Rouge. Se dio cuenta de que las multitudes estaban ansiosas de prodigios. Si aquel espectáculo había logrado encandilarles, ¿por qué él no iba a conseguir otro tanto al mostrar su rara facultad?

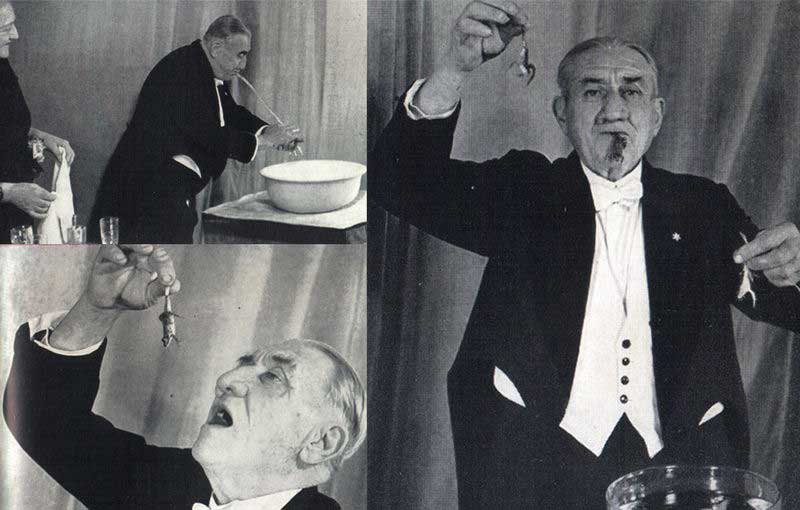

En pocos minutos, remojaría su estómago con dosis pantagruélicas de cerveza. Ya no era el Lionés, sino Mac Norton. Tras las bambalinas se había formado una cola de camareros con las bandejas repletas de bocks, de los que se decía que era capaz de beber hasta doscientos. Él sabía que sólo eran cincuenta, pero el ritmo, el exceso y la confusión, los multiplicaba en el recuerdo.

“Pasen y vean, damas y caballeros…”. Sentado junto a una mesa de mármol, similar a las de las cervecerías, empezaba explicando en qué consistía su particularidad. “Debo tener cerca del estómago una bolsa parecida a la de los rumiantes, de manera que devuelvo todo lo que trago”.

“Pasen y vean, damas y caballeros…”. Sentado junto a una mesa de mármol, similar a las de las cervecerías, empezaba explicando en qué consistía su particularidad. “Debo tener cerca del estómago una bolsa parecida a la de los rumiantes, de manera que devuelvo todo lo que trago”.

Y tras apurar la cerveza a un ritmo endiablado se fumaba despaciosamente un cigarrillo.

Quería demostrar que se había bebido todo el líquido y que no le provocaba ningún problema. Hacía algunas bromas y de repente se detenía. Se producía un silencio hasta que anunciaba que iba a provocar una fuente. Y así lo hacía.

Su boca proyectaba un chorro de cerveza que no cesaba de salir durante varios minutos. A veces, lo hacía con agua y salía tan cristalina que se lavaba con ella las manos.

Sin embargo, una proeza así no bastaba para sostener un espectáculo que impresione de verdad a los espectadores. Era sólo un adelanto del número fuerte.

«Pasen y vean, asistan al mayor de los prodigios. Les voy a explicar por qué me llaman el hombre acuario. Un acuario no tiene razón de ser si no sirve de morada a los peces y a otros animales.»

Acercaba su mano a un recipiente del que extraía cinco ranas y seis peces rojos, todos ellos vivos. Sonreía y los iba tragando uno por uno, lentamente.

Después encendía un nuevo cigarrillo y realizaba algunos juegos de manos. “¿Creéis que podrán resistir todo este tiempo en el interior de mi estómago? Ya os he dicho que es un perfecto acuario. Siento que no podáis ver cómo nadan plácidamente en su interior. Por desgracia, no soy transparente. Pero os voy a mostrar que han permanecido ahí dentro y siguen vivitos y coleando”.

Uno por uno, los regurgitaba, alternando un pez rojo con una rana verde. Rojos y verdes palpitaban un instante entre sus dedos, mientras la orquesta Trianon Palace, especializada en el género frívolo, subrayaba la espectacularidad del momento.

Su nombre de pila era Claude Louis Delair. Su extraño número apenas duraba veinte minutos, pero aseguraba que podía mantener vivos a los animales en su interior durante dos horas. Las ranas podían resistir mucho más, pero los peces no, a causa de la temperatura de sus cuerpos.

Tuvo una larga carrera. En la época del auge de las Variedades, en los teatros de París: en el Olympia, en el Casino de Paris, en el Empire, en el Bovino, el en Luna-Park.

En Madrid se mantuvo diez meses seguidos, hasta noviembre del 14. En julio le sorprendió el estallido de la Primera Guerra Mundial. No me consta que prosiguiera su gira por otros lugares de España.

En abril del 15 triunfaba en Buenos Aires, en el Teatro Casino. Allí se decía capaz de ingerir 100 jarras de cerveza en diez minutos, 210 litros de agua en dos horas y media y 62 panes en cuatro horas. La propaganda concluía: «Norton tiene cuatro estómagos. Traga pescados, tortugas y ranas vivas.»

Paz Calzado y Lola Bravo, dos bailarinas españolas; los Minervini, duelistas italianos; los Hukolins, acróbatas, y Krik Krol, humorista, completaban la función.

Norton realizó una sesión especial para la comunidad médica, a la que asistió la prensa. En ella se tragó dos tortugas y las devolvió al exterior con la suavidad y elegancia de un escamoteo, según escribió el cronista de Caras y Caretas.

Un empresario norteamericano le contrató para una gira por América del Norte. Cuando iba a debutar en Nueva York, en el Victoria Theater, la gira fue anulada debido a las denuncias de la Sociedad protectora de animales.

El efecto se venía practicando desde la más remota Antigüedad. Ya era conocido de los magos de los faraones y se hace eco de él la Biblia cuando Yahvé, a través de Moisés, amenaza al faraón con una plaga de ranas.

En el Renacimiento, Giambatista Della Porta se hace eco de un juego de Dalmau el Tortosino que consistía en sacar de la boca un gran número de batracios, ranas y serpientes .

También Reginald Scott, el autor de uno de los primeros libros que tratan específicamente de ilusionismo, se fija en este juego de Dalmau.

Mac Norton, se consideraba a sí mismo un fenómeno científico.

Fuera de Estados Unidos continuó trabajando ininterrumpidamente. Cuando echaron el cierre los teatros de variedades, adaptó su número al Music-hall y, en sus últimos años, a la televisión. Sus últimas actuaciones tuvieron lugar en Inglaterra, en 1950, cuando tenía más de 70 años.

Su extraño trabajo le convirtió en un hombre misterioso y extravagante, que viajaba por el mundo cuidando permanentemente una vasija de cristal en la que se zambullían sus peces y batracios. De ellos dependía su vida y creía tener una especial complicidad con ellos.

“No tengo secretos para mis peces y mis ranas – le había confesado a la escritora Colette, que trazó de él un retrato en L´homme aux poissons– me reconocen por fuera y, también, me conocen perfectamente por dentro”. La confidencia se produce durante un breve encuentro en la cantina de una estación, una estancia acristalada en la que tiembla la luz dudosa de la mañana. Cuando el hombre acuario se marcha, la escritora se empeña en descubrir en su vaso de cerveza tres peces de colores.

Copyright del artículo © Ramón Mayrata. Reservados todos los derechos.