La vida es interesante porque existe la posibilidad de fracasar. Johann Wolfgang von Goethe y Jacques de Vaucanson sobreviven en nuestra memoria porque no se propusieron nada razonable. Ambos compartían una verdadera fascinación por la capacidad de crear. ¿Equipararse a Dios? Es una manera de verlo. No cabe duda. Pero no debemos desdeñar el impulso de añadir algo a lo que ya existe. A Goethe, como a Vaucanson, puedo imaginarles saboreando esa punta de espuma deliciosa sin la cual la vida pierde su sabor de aventura.

Ambos crean seres de artificio utilizando procedimientos distintos. El primero incorpora la fábula del homúnculo a la leyenda de Fausto. Wagner, el ayudante de Fausto, crea uno de los seres más prodigiosos que se pueden concebir. Un ser que existe, pero que no tiene forma. “No carece de ninguna cualidad espiritual, pero sí le faltan, lo tangible y lo real”. Vive dentro de una redoma cuyo armazón de cristal le proporciona la consistencia y la forma que no tiene.

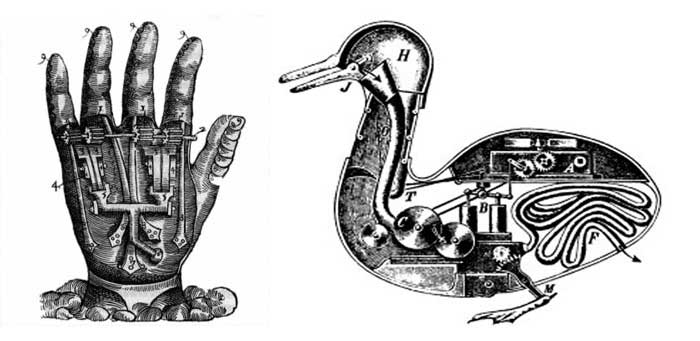

Vaucanson construyó exactamente lo contrario: un cuerpo desprovisto de alma. Primero un autómata de madera. Tenía el tamaño de un ser humano y era capaz de tocar la flauta. Para ello requería un notable desarrollo anatómico, mecanismos que le permitieran controlar con precisión el manejo de los dedos que estaban recubiertos de piel y dosificar la respiración, asegurada por unos fuelles a modo de pulmones.

Vaucanson construyó exactamente lo contrario: un cuerpo desprovisto de alma. Primero un autómata de madera. Tenía el tamaño de un ser humano y era capaz de tocar la flauta. Para ello requería un notable desarrollo anatómico, mecanismos que le permitieran controlar con precisión el manejo de los dedos que estaban recubiertos de piel y dosificar la respiración, asegurada por unos fuelles a modo de pulmones.

El personaje incendió la imaginación de la época tras la publicación de su descripción minuciosa en el artículo dedicado al «androide» en la Enciclopedia de D´Alambert y Diderot. Si el autómata era capaz de tocar música… ¿Hasta dónde podía llegar en su emulación del cuerpo humano?

El homúnculo de Goethe constituía una sublimación del entendimiento humano, emancipado de la necesidad, desprendido de la materia. Libre, volátil, etéreo y sutil como son, a veces, los pensamientos. Por supuesto el homúnculo de Goethe no hacía la digestión, ni defecaba. Lo que perseguía Wagner, el ayudante de Fausto, con esta sublimación, era extirpar definitivamente del hombre su naturaleza animal. Para ello, deseaba erradicar lo que llamaba “el viejo estilo de procrear”, en el que el ser humano manifiesta su animalidad, por un procedimiento más noble y elevado, en la asepsia del laboratorio.

Por el contrario, Vaucanson seguía una senda fisiológica. Buscaba fabricar un auténtico cuerpo humano y, para ello, empezó subrayando su naturaleza animal y construyendo un pato. Su intención era hacer realidad la idea de Descartes de que las distintas funciones del cuerpo humano no se determinan por causas sobrenaturales, sino que, a la manera de un reloj de pared, el cuerpo “dispone en su interior todas las piezas requeridas para lograr que se mueva, coma, respire y, en resumen, imite todas las funciones que nos son propias» (1).

Vaucanson había intuido esta concepción mecanicista de la vida de manera prodigiosa. Siendo un crío, en su Grenoble natal, disfrutó de pocos esparcimientos y diversiones. Su madre era extremadamente devota y se hacía acompañar por el muchacho a los oficios religiosos. Pasó muchas horas conjurando el tedio en el vestíbulo de un convento próximo a la guantería que regentaba el padre. Mientras aguardaba a que su madre concluyera sus rezos, tuvo una revelación. No fue una revelación religiosa, a la manera de las experiencias espirituales de Santa Teresa o San Juan de la Cruz. Fue una revelación mecánica. En su caso, la contemplación mística se transformó en observación científica.

Vaucanson había intuido esta concepción mecanicista de la vida de manera prodigiosa. Siendo un crío, en su Grenoble natal, disfrutó de pocos esparcimientos y diversiones. Su madre era extremadamente devota y se hacía acompañar por el muchacho a los oficios religiosos. Pasó muchas horas conjurando el tedio en el vestíbulo de un convento próximo a la guantería que regentaba el padre. Mientras aguardaba a que su madre concluyera sus rezos, tuvo una revelación. No fue una revelación religiosa, a la manera de las experiencias espirituales de Santa Teresa o San Juan de la Cruz. Fue una revelación mecánica. En su caso, la contemplación mística se transformó en observación científica.

Había en aquel vestíbulo un gran reloj que le fascinaba, cuyo funcionamiento y mecanismos trató de desentrañar. Y lo logró. El hecho no pasó desapercibido para las damas que solían a acompañar a su madre. Las piadosas señoras descubrieron que el muchacho era capaz de reparar cualquier reloj y muchas otras máquinas y artilugios. Desde aquel día, no le faltaron encargos. Su fortuna varió. El tedio desapareció y gozó una infancia dorada. ¿Qué mejores juguetes? ¿A qué niño no le encantaría que los adultos acudieran a él con toda clase de artefactos para que los desmontara, hurgara en sus tripas y los volviera a poner en marcha?

Es curioso: Goethe es un ser dotado de una imponente realidad que crea criaturas de artificio. Vaucanson parece, más bien, un personaje literario que crea seres casi reales. Umberto Eco hubiera dado un brazo por escribir su vida. Cuando alcanzó la edad, profesó en la Orden de los Mínimos. Encerrado en un convento de Lyon construyó la mayoría de sus androides mecánicos. Iban a visitarle prelados y hombres de ciencia, y alguno de ellos describió una comida servida por los autómatas.

La literatura crea seres de artificio mediante palabras. Pero las palabras hablan de nosotros mismos y delatan nuestros odios, frustraciones, placeres, tormentos y deseos. La leyenda original de Fausto, la historia del aprendiz de brujo o el mito de Prometeo insistían en los riesgos que entrañaba disputar a Dios o a los dioses la facultad de crear.

En su Fausto, Goethe nos introduce en el universo enigmático, en plena edad de la Razón, de un homúnculo que es solo intelecto, ávido de cuerpo, hambriento de estómago, anhelante de pies y de manos, ansioso de una forma que no sea a la que se adapta en la redoma. Todo aquello que Vaucanson proporcionó a su pato de artificio.

Cuando Vaucanson colgó los hábitos, mostró sus autómatas a cambio de una bonita suma por la visita. Alquiló para el pato una habitación en el Hotel de Longueville en París. Muchos de los que hacían cola para verle percibían en el inventor a un nuevo Prometeo, alguien que había logrado apropiarse de los secretos de la creación, hasta entonces fuera del alcance de los seres humanos.

¿Por qué el pato se hizo célebre en toda Europa y logró atraer el interés de Goethe? Sin duda, por las expectativas que suscitaba el hecho de que hiciera la digestión y defecara. A diferencia del homúnculo de Goethe, el pato de Vaucanson comía, bebía, estiraba el cuello, batía las alas, nadaba, graznaba y defecaba tras hacer la digestión del grano ingerido, a través de un sistema de evacuación elaborado con tubos de caucho, un material recién introducido en Europa. Estas dos últimas funciones fueron las que más impresionaron a Goethe y a los doctos de la época porque constituían una réplica de dos funciones del cuerpo humano. Los principios mecánicos que hacían funcionar al pato eran válidos al ser aplicados el cuerpo del hombre.

Se trataba de un primer paso para reproducir el resto de las funciones fisiológicas. Pero un primer paso determinante, pues la transformación de la materia en tejidos vivos era considerado un proceso vital crucial y misterioso. Es cierto que a lo largo del siglo XVIII se establecería la tarea de los jugos biliares en la digestión de las grasas, el papel de la saliva y el mecanismo químico del jugo gástrico. Pero la visión de Vaucanson, al igual que la de Descartes, no se apoyaba en la biología sino en la mecánica. De manera que reproducir el proceso digestivo por medios mecánicos permitía acariciar la posibilidad de replicar igualmente otros procesos vitales.

Pero Vaucanson renunciaría a seguir el camino de imitar la naturaleza animada, y a los seres vivientes, para limitarse a reproducir las funciones que realizan. Es decir, dejó de construir autómatas y empezó a construir máquinas.

En este sentido, su creación más notoria fue un telar aplicado a la industria de la seda que estuvo a punto de costarle ser apedreado por los obreros de las manufacturas, a partir de ese momento innecesarios.

Lo cierto es que el pato metabolizador no se hallaba tan ajeno a la magia como aparentaba. En el siglo XVIII el ilusionismo –la magia desacralizada– y la ciencia no se habían separado del todo. Al igual que algunos ilusionistas se apropiaron del título de físico y dieron a entender que realizaban experiencias científicas, algunos hombres de ciencia, cuando topaban con un espacio que la razón no alcanzaba a colonizar, recurrían a los procedimientos de los magos.

Muchos años después, Goethe relata en sus Diarios y anales su encuentro con el célebre pato. Durante un viaje, al pasar por la ciudad universitaria de Helmstedt, se detuvo para visitar el gabinete de curiosidades de Gotlfield Cristoph Beires.

El excéntrico personaje le hace pasar a la estancia donde guarda sus autómatas. La visión es desoladora. Los autómatas de Vaucanson están totalmente paralizados. El flautista tiene el porte de un pordiosero. El cilindro que le permitía tocar está roto. Beires mantuvo en su casa a unos constructores de órganos durante largos años, pero murieron antes de lograr hacer un cilindro nuevo.

El aspecto del pato es aún más deprimente. Sin plumas, es sólo un esqueleto. Sigue comiendo avena con glotonería. Pero ya no la digiere, ni por supuesto defeca. Goethe masculla entre dientes: “No nos engaña. Nos engañamos”, pensando, tal vez, en los sueños que la existencia del pato le hizo concebir en otro tiempo,

¿Estaba en lo cierto? Unos años más tarde, encargaron a Robert-Houdin la reparación del Pato, para presentarlo en la exposición Universal del Palais Royal de 1844. El ilusionista, inventor y habilísimo mecánico descubrió un compartimento oculto donde se almacenaban las heces, formadas con una sustancia pegajosa. Mediante un dispositivo mecánico se hacían aparecer en el momento oportuno.

“El maestro Vaucanson – anotó en su diario de trabajo – también acudió a la magia”.

Notas

(1) R. Descartes: Tratado del hombre, Traducción de Guillermo Quintás. Madrid, 1980.

Copyright del artículo © Ramón Mayrata. Reservados todos los derechos.