Hubo una época que puede llamarse de los vendedores de enciclopedias, cuando éstas eran un bien preciado en los hogares modestos: los padres eran capaces de adquirirlas con esfuerzo, pagándolas a plazos, sacrificando quién sabe qué otras necesidades de la subsistencia material y cotidiana quizá más perentorias, como si fueran la llave de un conocimiento que emanciparía a sus hijos de los trabajos en el campo, de las ataduras a las fábricas, de las servidumbres de los oficios manuales, que los catapultaría más allá de los jornales fatigosos y los trabajos mecánicos.

Hojeando, leyendo a salto de mata esos tomos, prendándonos de sus ilustraciones —fotografías, dibujos, grabados, mapas— uno concebía la ilusión de adquirir todos los saberes universales posibles, los que te convertirían en algún literato afamado, un historiador prestigioso, un sabio antropólogo.

Las primeras enciclopedias

Vosotros disponéis ahora de Wikipedia, pero debéis saber que ésta no deja de ser la versión moderna, actualizada, de esa práctica antigua (romana, árabe, medieval) de recopilar misceláneas, florestas de conocimientos del mundo natural, silvas de varias lección, colecciones de anécdotas de las cosas de los hombres, ese hábito primitivo, recurrente y fetichista de compilar, en fin, enciclopedias, que tantas muestras del esfuerzo de los hombres nos ha legado.

Así, está la Naturalis Historia que Plinio elaboró en el siglo I, recogiendo, como él mismo dice en el prefacio, veinte mil informaciones leídas en cerca de dos mil libros, tan dignas de atención que todavía en el siglo XVI era reverenciada como fuente autorizada del conocimiento universal —pues contenía la cosmología y la geografía, la antropología y la zoología, la botánica y la mineralogía, la medicina y las artes—.

Están las Etymologiae que Isidoro de Sevilla compuso en el siglo VII, donde se atrevió a tratar la gramática, la retórica y la dialéctica, las matemáticas y la geometría, la música y la astronomía, la medicina y el derecho, el lenguaje y los reinos, pueblos y ciudades del mundo, el hombre, las bestias de la tierra y los pájaros, las piedras, los metales y la agricultura, la construcción de los edificios y los vestidos de las personas y sus utensilios y muebles, la guerra y la cronología de las naciones, y finalmente las jerarquías del Cielo y de la Tierra, con las instituciones de la Iglesia e incluso —para identificarlas, combatirlas y saber huir de ellas—, las herejías y las costumbres paganas.

Están el De Universo que Rabano Mauro, en el siglo IX, escribió inspirándose en Isidoro; la islámica Kitab ‘uyun al-Akhbar (El libro de las mejores tradiciones), compilada en el siglo IX;el Didascalion con el que Hugo de San Víctor quiso compendiar en el siglo XII todo el saber sagrado y profano; la Instauratio Magna con la que Francis Bacon, en el siglo XVII, propuso una recopilación de los saberes dividiendo las ramas del conocimiento según las capacidades de percepción humanas (la vista remitía a las artes visuales, el oído remitía a la música, el olfato y el gusto a los olores y sabores y, en definitiva, a la química).

En esas enciclopedias (su etimología es griega: enkiklios paideia, la cadena del conocimiento), lo mismo había entradas dedicadas a la Nobleza, al Ascetismo, a la Amistad o a las Mujeres, que se dedicaban capítulos a Dios y a los Ángeles o a las Matemáticas, o se abordaba la historia del mundo desde la caída de Satanás.

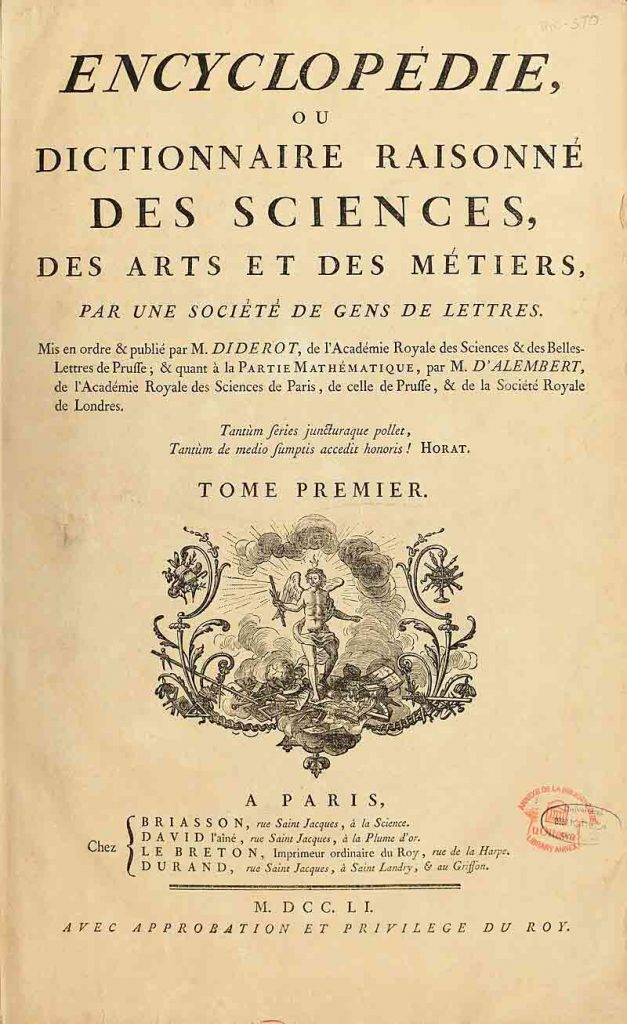

Imagen superior: La ‘Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers’ (‘Enciclopedia, o Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios’), editada entre los años 1751 y 1772 bajo la dirección de Denis Diderot y Jean le Rond d’Alembert. | Wikimedia Commons

El gran proyecto de Diderot y D’Alembert

Los teólogos llevan siglos preguntándose la razón por la que Dios habría creado tantas formas de vida, y quizá esta pregunta sea la razón última de la fascinación que sobre el hombre han ejercido siempre las enciclopedias: instintivamente, deseamos poseer para nuestro uso, tener a nuestro alcance, todo el saber sobre el mundo; acaso así cultivamos la aspiración de ser como el dios que lo creó.

Quizá por eso, la enciclopedia por antonomasia, la que redujo a Dios a una palabra y lo convirtió en un vocablo más entre los que integraban el gran libro de la cadena del conocimiento, la enciclopedia que sustituyó a Dios por el contenido de su propia creación, haciendo a ésta más relevante que a su creador, la dieciochesca y luminosa —o luciferina— Encyclopédie de Diderot y D’Alembert, el paradigma de las enciclopedias, sufrió durante décadas amenazas, persecuciones, ataques, encarcelamientos, incendios, asaltos, exilios y confiscaciones —las sufrieron no sólo sus autores, sino también los ejemplares que trabajosamente se iban editando, hasta el punto de que la historia de su elaboración constituye una de las mejores novelas de intriga, pasión, terror, aventura, romanticismo y, en suma, épica, que puedas llegar a leer, tanto, que Diderot, al anunciar la publicación de los últimos volúmenes, compendió: «Todo lo que la historia nos enseña acerca de las difamaciones de la envidia, la mentira, la estupidez y el fanatismo, todo eso lo hemos conocido por propia experiencia»—.

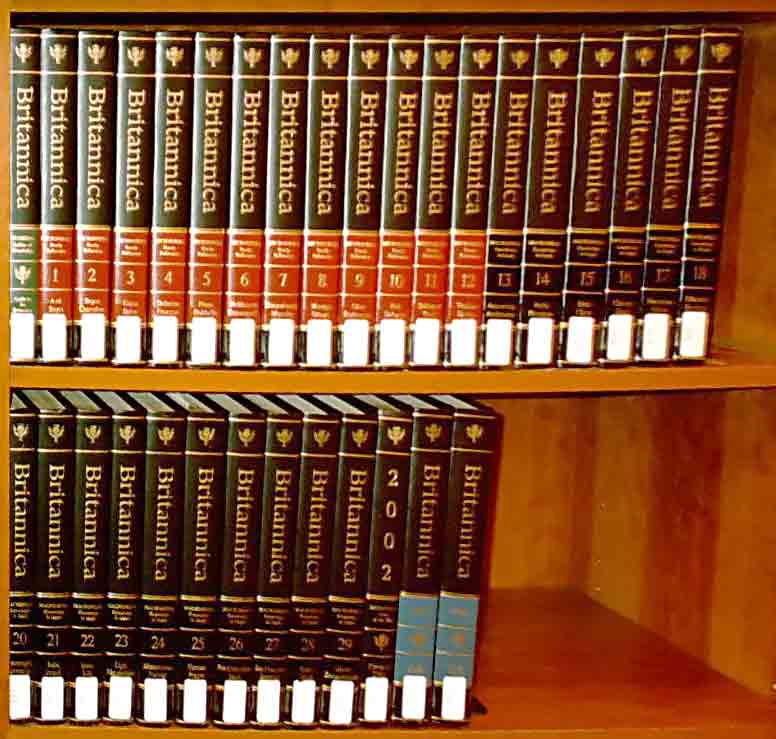

Imagen superior: La ‘Enciclopedia Británica’ (‘Encyclopædia Britannica’) emprendió su andadura en 1768. La última edición impresa fue la de 2010, que incluía 32 volúmenes. A partir de 2016, solo está disponible en línea. | Wikimedia Commons

La Enciclopedia Británica

Luego vinieron las enciclopedias modernas, las que todavía nos ilustran a nosotros, pero ya todas son deudoras de aquélla del Siglo de las Luces, aunque algunas han alcanzado un prestigio parejamente mítico.

Aldous Huxley, que no conoció Google —aunque con toda probabilidad lo intuyó—, tras tantear las cualidades que, a su juicio, debe reunir un buen libro de viaje (una obra de un tipo tal que uno pueda abrirla en cualquier parte y estar seguro de encontrar algo interesante, completo en sí mismo y susceptible de ser leído en breve tiempo, para contrarrestar el ocio escaso y teñido de fatiga física, la mente distraída y la incapacidad de realizar esfuerzos mentales dilatados), tras recomendar como «géneros» de viaje las antologías de poesías o las colecciones de máximas o aforismos, confiesa que su mejor libro de viajes es un volumen de la Enciclopedia Británica.

Ahora quizá el mejor libro de viajes pudiera ser una tableta electrónica conectada permanentemente a la Red, pero, bien mirado, Google presenta una diferencia esencial con cualquier enciclopedia —por añadidura, con los libros—, una desventaja decisiva, y es que no ofrece la posibilidad de hojear sus contenidos como sí podemos hacerlo en las páginas de aquéllas.

La Red, con su sola conexión, sólo con el encendido de la pantalla, no consigue entregarnos el azar sorprendente de una porción alfabética del mundo, sólo nos depara una arcana página en blanco donde hay un cursor intermitente que es la llave de un motor de búsqueda de datos.

La servidumbre de Internet es que previamente hemos de saber qué ignoramos; su carencia, que es la nuestra, es que de antemano hemos de determinar qué estamos buscando, no se nos permite hojear azarosa, caprichosamente, entre una primera y una última página que contuvieran el alfabeto de lo universal desde la A a la Z.

Por eso Huxley habría seguido prefiriendo hoy la Enciclopedia Británica —en libro, puesto que ahora también está en la Red—, porque permite pasar las páginas, «chapotear en un vicio mental»: hojear la innumerable cantidad de datos curiosos e improbables que contiene, bucear entre los tesoros de anécdotas tan fantásticas como diversas que depara el caprichoso orden alfabético.

Borges ha encumbrado también por eso la Enciclopedia Británica como paradigma del lugar fecundo donde se atesora la maravilla. Contaba impenitente cómo, cuando se separó de su primera esposa, el austero equipaje con el que salió de casa sólo contabilizaba, junto a su ropa, los treinta y dos tomos de la edición que entonces poseía de la Enciclopedia Británica. Y celebraba en ella su capacidad de albergar inacabables sucesos que provocan la admiración de quien se asoma a sus páginas, sus continuas oportunidades de asombrar, esa sencillez de pasar una página y acceder a lo extraordinario.

Borges afirmó incluso que, entre los géneros literarios, la enciclopedia era su preferido, un género proteico regido por la inflexible arbitrariedad de lo alfabético. De ese género extrajo, además, buena parte de los asuntos de la filosofía y de la historia y de la mitología y de la literatura con que se entretejen las tramas de sus relatos, de sus poemas, de sus disquisiciones, aunque en buena medida y para ello Borges —no entrelazando textos ajenos, como dice Houellebecq, sino reelaborando o recreando, como es virtud de las imaginaciones privilegiadas de inteligencia— los haya distorsionado, entreverado, mudado su esencia o los hechos o los personajes o los títulos de las obras o las leyes o las metáforas o las épocas.

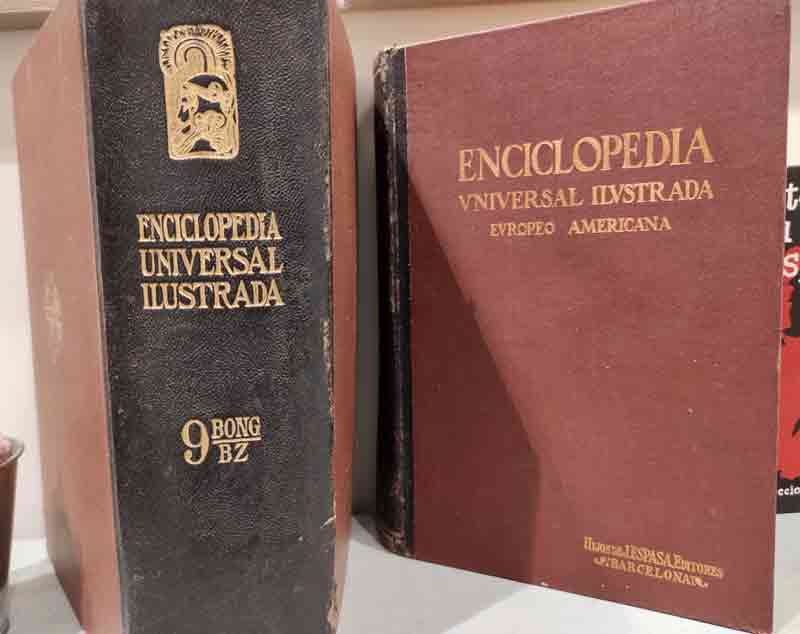

Imagen superior: La ‘Enciclopedia Espasa’, publicada por la editorial Espasa-Calpe, llegó a numerosos hogares españoles entre 1905 y 2011. Entre sus antecedentes, destacan la ‘Enciclopedia moderna: Diccionario universal de literatura, ciencias, artes, agricultura, industria y comercio’ (1851-1855), del editor Francisco de Paula Mellado, y el ‘Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano’ (1887-1899), de la Editorial Montaner y Simón. | Wikimedia Commons

La enciclopedia como viaje de descubrimiento

Álvaro Cunqueiro, que también de forma admirable injertaba los doctos conocimientos imaginarios en las historias de los historiadores, conforme pasaban los años se notaba cada vez más proclive y fiel —como el propio Borges— a la invención de erudiciones, y proclamaba no temer a ningún bachiller que saliera por ahí diciendo que no hay tal griego como él citaba, que tampoco sabio chino alguno dijo tal verso, que en la Heimskringla no muere de amor ninguna doncella rubia; porque a él le parecía que, con tales invenciones, se le da al mundo un rostro más complejo, y, por ende, más veraz.

(A mí me gustan mucho esas dos opiniones críticas que definen tan bien a Cunqueiro, la de Darío Villanueva: «Cunqueiro es maestro en presentar los mirabilia como naturalia», y la de Pere Gimferrer: «Lo suyo no es realismo mágico sino magia de las palabras»).

Mi admiración reverencial por las enciclopedias la refrendo en otras admiraciones. Muñoz Molina se asombra ante la Espasa, ante la Enciclopedia Británica, esas tentativas desaforadas de resumir el mundo entero en palabras, esos delirios imposibles de exactitud, esos sueños de clasificación, donde tan fácil es dar rienda suelta al simple gusto de encontrar historias de países y mapas de ciudades, relatos de exploraciones, biografías de gente desconocida, oscuras celebridades menores que habrían desaparecido definitivamente en el olvido si no fuera por la hospitalidad generosa de las enciclopedias.

También me gusta mucho ese homenaje que Juan José Millás rinde a la enciclopedia, cuando habla de ella como un país remoto por cuyas páginas te puedes perder igual que por entre las calles de una ciudad desconocida, hasta el punto de que la idea del viaje está siempre asociada a la enciclopedia, como que nunca se visitan lugares tan peligrosos ni tan exóticos como cuando se consultan sus páginas.

Y es que sus entradas son ventanas o balcones a horizontes oceánicos o a simas terrestres, sus láminas son como recalar en una bahía, como llegar por sorpresa a una desembocadura, sus columnas de palabras obligan a escalar un promontorio o a vadear un río crecido; la Espasa, por ejemplo,es una perfecta representación del mundo tanto como un mundo en sí misma, y si no ha logrado encerrar el universo entre sus páginas, se ha convertido a sí misma en un universo; puede uno sentarse a leerla como quien se atreve con una novela gigantesca, caleidoscópica, que se pudiera empezar a leer por cualquier lado; puede buscarse en ella un artículo concreto tanto como navegar al azar hasta quedar atrapado en uno de ellos; y al salir de sus páginas —pues, como dice Millás, uno se introduce literalmente en ellas— puedes tardar unos cuantos minutos en reordenar la realidad inmediata, la cotidiana, la realidad real, que es más inconsistente que aquella que se acaba de abandonar.

Copyright del artículo © J. Miguel Espinosa Infante. Este artículo es un fragmento del libro Mapa del tesoro I (Fragmentos para mi hijo), en adaptación libre del autor. Publicado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.