El acto de tomar el sol. Como se recetaba antigua y más literariamente, darse baños de sol. Los hay que sólo vienen a eso. Durante horas dorándose, todos los días repitiendo el mismo cometido, hasta quedárseles las pieles de una mezcla entre mueble de pino y tesela bizantina.

Esta mañana, uno que se tapaba la cara con un sombrero fedora. Pero la parte de arriba estaba rajada, porque no hay sol sin decadencia.

*

A propósito de las bañistas al sol, la pieza para piano de Déodat de Séverac. El inicio que hace ver a las figuras cogiendo carrerilla, dibujar una pirueta en el aire y terminar dentro del agua, espumando el ánimo tanto como el artificio.

*

Cuando salimos de la pasarela, las huellas de gaviotas sobre la arena. Algunas marcando una senda, otras enroscándose dando a entender que entre ellas mismas cunde la indecisión. No porque les esperen preocupaciones ni sospechen que vayan a quedarse con hambre. Cerca de las dos de la tarde, ahí aparecen, en tríos o escalonadamente. Su canto, que ya no es ni siquiera lírico, le recuerda a uno que toca relevo, que recoja y ahueque. Son ellas las que turistean a gusto, mirando todo con señorío. O quietas, empezando a sospechar nosotros entonces.

*

El tiempo por matar. La cantidad de revistas del corazón y libros y pasatiempos, con todos esos famosos y personajes de ficción y crucigramas y sudokus pisando la playa, protegiendo del tedio como la crema solar.

*

Otros famosos por sus playas. Marguerite Duras caminando por la de Trouville, abrigada y menuda, rodeada por los lavajos cuando la marea ha descendido, pensando que hay cosas que no reconoce en sus escritos, que deben venir de otra parte; que, cuando escribe, no lo hace sola, que eso lo sabe, que es pretencioso creer que lo estás cuando viene a ti de todas partes: de ti, de otro, del exterior; cuando viene a ti en la escritura y es simplemente la suma de experiencias.

*

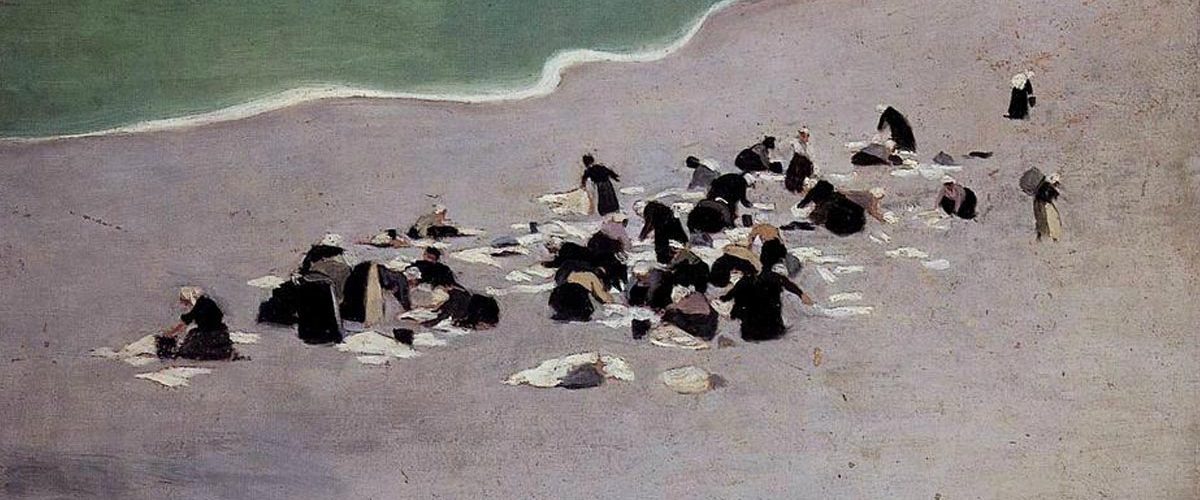

Las playas de Joaquín Sorolla, de Félix Vallotton, de Gustave Courbet, de Manuel Antonio Benítez Reyes.

También la acuarela de Ramón Gaya con Luis Cernuda de espaldas, tumbado y joven, pensando ya qué era perdurable y qué un afán soñoliento.

*

A lo largo de la costa, la poca vegetación que crece a duras penas. Arbustos cardados, tallos secos, muchos refugios de la sequedad y algunas aves.

Del lado de la costa, de Agnès Varda: una estatua grecorromana con la mano derecha pareciendo recibir el olivo que junto a ella crece.

*

Los veraneantes, los turistas, los playeros, los nudistas, los bronceados, cada uno desde su término compitiendo por quién puede dar más de sí.

*

La playa con palacio, casona, venta, fortín abandonados. El abrazo que hace siglos empezó fundiendo vaharadas de salitre y galerías de cristales rotos, terrazas, jardines sin domar de literaturas, fiestas clandestinas y otros redobles negros, que diría Rilke.

*

Las mareas, incomprensibles sin un cuadrante de Excel que permita memorizarlas y organizarse. O un mareómetro, para los de receta antigua y más literariamente.

*

La playa de la infancia y en la que acordarse de alguien que no proceda. Todo ánimo y calor perdidos, mejor que la marea suba cuanto antes.

*

La playa de Julián Ayesta. La de Helena y su mar de todos los veranos.

*

En la que puedan sacarte una foto mirando al horizonte, con la puesta de sol, con los ribetes blancos que el aire de mar adentro forme sobre las olas. Subidos o apoyados al pretil de piedra, ensayando la mejor postura.

Pienso en una, en blanco y negro, de un joven que mira al mar sentado, rodeándose las rodillas con los brazos, fija su vista en la línea de azules que divide el lugar del ensueño del que ahogarse. Las melancolías que irradiase bien valían ese retrato para volver a él dentro de cinco, diez, veinte años. Tantos como profunda fuese la herida que ni él atrevió a cerrarse.

*

A lo largo de la costa, la vegetación que asegura intimidades. Las hiedras y almendros, las palmeras y piceas, y otras enredaderas que, caprichosas, siempre salvan algún resquicio por el que el ojo del que va cargado de trastos pueda asomarse y saciar su curiosidad antes que el sofoco bañándose.

*

El rojo de los hibiscos. La carne en sus pétalos que nada presupone la consideremos débil.

*

Algo que puede oírse bastante: ‘¡Qué cansado estoy! ¿De qué? De esto, de tanta playa. ¡De que no hagamos nada!’

*

La tormenta desde la orilla. El cambio en la mar de azulino a verdoso, después a ultramar y gris, hasta la cortina blanca que desaloja por fría lluvia y lleva rato advirtiéndonos.

*

Los versos finales de un poema de Yeats: ‘Tengo cincuenta años, y ahora/ he de sufrir la timidez del sol.’

*

Cuando agosto se acaba y la población va haciendo mutis. La soledad de las sombrillas. Los escenarios que morían de comunes se revalorizan. Ahora no queremos irnos. El calor nos es indiferente, poco aprieta. Entrar a bañarse o quedarse en la punta de la toalla. Minutos para recordar y redimirse. Nada más que sacarle dificultades al tiempo, pero este ya ha empezado a marcharse.

*

Los filamentos de sal por el vello. Lo que espejean y saben.

*

Para cerrar estos fragmentos, unos últimos versos, también de Yeats: ‘Si tuviera las vestiduras bordadas del cielo,/ entretejidas de luz dorada y color plata,/ las azules, las opacas, las oscuras/ vestiduras de la noche y la luz y la penumbra,/ tendería a tus pies las vestiduras:/ pero, siendo pobre, sólo tengo mis sueños;/ he tendido mis sueños a tus pies;/ pisa suavemente, pues caminas sobre mis sueños.’

Copyright del artículo © Luis Bravo. Reservados todos los derechos.