A mediados de los años cincuenta y con periodicidad anual, los aficionados a la ciencia ficción empezaron a realizar votaciones en las World Science Fiction Conventions (o Worldcons) para otorgar la que todavía hoy es la principal distinción del género: el Premio Hugo, así llamado por Hugo Gernsback e ideado a partir de los Oscars, Edgars, Grammys y Emmys propios de otros medios. A diferencia de los anteriores, no obstante, aquí son los lectores, los aficionados y no los profesionales, los que deciden qué obras componen la mejor ciencia ficción del año.

A mediados de los años cincuenta y con periodicidad anual, los aficionados a la ciencia ficción empezaron a realizar votaciones en las World Science Fiction Conventions (o Worldcons) para otorgar la que todavía hoy es la principal distinción del género: el Premio Hugo, así llamado por Hugo Gernsback e ideado a partir de los Oscars, Edgars, Grammys y Emmys propios de otros medios. A diferencia de los anteriores, no obstante, aquí son los lectores, los aficionados y no los profesionales, los que deciden qué obras componen la mejor ciencia ficción del año.

El Hugo a la mejor novela de 1958 lo ganó Fritz Leiber por El gran tiempo, una novela corta serializada en Galaxy Science Fiction y que en 1961 se ampliaría para ser publicada en formato libro. En ella se describía un pasado alternativo en el que el mundo estaba dominado por “Un imperio nazi que se extendía desde las minas de sal de Siberia a las plantaciones de Iowa, de Nizhni Novgorod a Kansas City”.

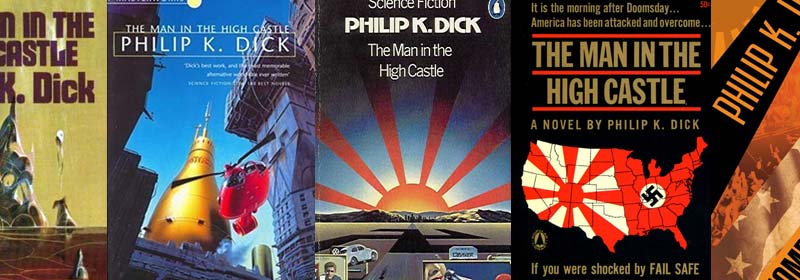

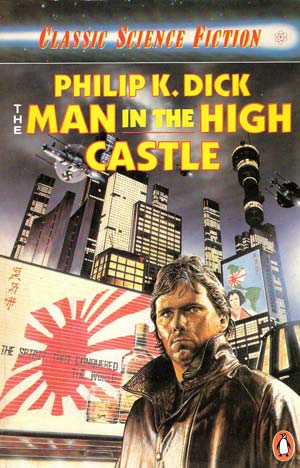

Curiosamente, cinco años después, en 1963, el Hugo en la categoría de mejor novela fue a parar a una obra que no sólo planteaba otra realidad alternativa, sino que ésta seguía las mismas premisas que la de Leiber: El hombre en el castillo, escrita por Philip K. Dick. Como la mayoría de sus novelas, El hombre en el castillo es tan difícil de resumir de forma mínimamente coherente o atractiva para quien desconozca la novela como rica en conceptos y niveles de lectura.

La acción tiene lugar en 1962, el mismo año en el que se publicó el libro. Años atrás, los Estados Unidos perdieron la Segunda Guerra Mundial y sufrieron la humillación de ver su territorio dividido en tres grandes zonas. La costa oeste, ahora llamada Estados del Pacífico, ha sido ocupada por un imperio japonés sorprendentemente benigno y diplomático, reminiscente de la ocupación americana de Japón que tuvo lugar en nuestro mundo tras ese conflicto. La mayoría de la población se ha adaptado a la nueva situación y se gana la vida trabajando con o para los invasores japoneses. Esa alianza de conveniencia, sin embargo, es incómoda y está lastrada por diferentes grados de ansiedad psicológica al tratarse de dos formas totalmente diferentes de entender el mundo y las relaciones sociales.

La vertiente atlántica en cambio, es dominio de los nazis, fanáticos, inhumanos y todavía embarcados en una cruzada territorial y racial que les ha llevado a Marte y a aniquilar con bombas nucleares a casi toda la población africana y rusa, y desecar el Mediterráneo para convertirlo en tierras de cultivo. Por último, haciendo de amortiguador entre ambas potencias, la zona central, entre las Rocosas y los Apalaches, que ha conseguido mantener una precaria independencia gracias a la neutralidad y a costa del declive económico.

Sobre ese gran marco político general, Dick se centra en el retrato de un San Francisco ocupado por los japoneses, con sus bicitaxis, dispensadores automáticos de té operados con monedas y tiendas de antigüedades falsas para los ocupantes. La fusión de la cultura norteamericana y oriental ha empezado a producir un curioso híbrido en el que los nipones sienten una obsesión desaforada por la historia de los antiguos Estados Unidos, desde los recuerdos de la Guerra Civil hasta los relojes de Mickey Mouse. Por su parte, los americanos adoptan ideas filosóficas orientales, como las consultas cotidianas al I Ching (el ancestral método chino de adivinación) para decidir el camino a tomar en los ámbitos más diversos de sus vidas, desde el financiero hasta el sentimental. Pero esta es una novedad que genera no pocos problemas porque, dado que se trata de un elemento nuevo en la cultura occidental y ajeno a su filosofía tradicional, los protagonistas tienen dificultades a la hora de interpretar los crípticos resultados que arroja ese método, tomándolos como base para decisiones aparentemente irracionales e incluso surrealistas.

Sin embargo, por las esquinas de esa ahora apacible sociedad acecha la amenaza de una Alemania irredenta en su intolerancia hacia cualquier otra cultura que no sea la propia. Exigen la entrega de cualquier judío que se descubra residiendo en territorio japonés y conspiran con espías y asesinos para alcanzar su objetivo de dominar el mundo. Japoneses y alemanes están, por tanto, embarcados en su propia guerra fría. Los alemanes envían al continente americano un ejército para invadir los estados títeres de los japoneses en Sudamérica. A través de un diálogo entre dos burócratas japoneses, Dick incluso ofrece una inteligente estimación sobre la forma en que la carrera espacial interviene en ese delicado contexto:

“Las Islas (Japón) opinan que la pretensión alemana de reducir las poblaciones de Europa y el norte de Asia a la condición de esclavos, esquema completado con el asesinato de intelectuales, elementos burgueses, jóvenes patriotas, etcétera, ha sido una catástrofe económica. Sólo se han salvado gracias al formidable progreso tecnológico de la ciencia y la industria alemanas. Un arma milagrosa.

—Sí (…), Como las otras armas milagrosas de la guerra, las bombas V-1 y V-2 y los cazas.

—Es todo un juego de manos. La utilización de la energía atómica los ha ayudado a mantener el equilibrio. Y también la diversión circense de esos cohetes que viajan a Marte y a Venus. (…) aunque esos viajes han encendido la imaginación popular no han producido ningún beneficio económico importante.”

Quizá mejor que ningún otro escritor de ciencia-ficción de su tiempo, Dick comprendió que este género no tiene como misión predecir el futuro, sino examinar el presente.

Pero El hombre en el castillo no es en realidad un libro que verse sobre los grandes hechos políticos y sociológicos del mundo de ficción que plantea. La poderosa corriente de la historia sólo asoma en ciertos momentos de la novela a través de conversaciones, pensamientos, noticias… No, lo que realmente le interesa a Dick es la vida del hombre normal bajo el gobierno ocupante. Son los personajes, todos ellos claramente insignificantes frente al delicado tapiz histórico sobre el que se desenvuelven, los que a través de sus dilemas e inseguridades nos informan tanto o más sobre su mundo que si leyéramos un libro de historia trufado de hechos y fechas.

Mr. Tagomi es un funcionario japonés de bajo nivel destinado en San Francisco. Robert Childan es un traficante de antigüedades y objetos pop americanos que se aprovecha de la ignorancia de sus compradores. Frank Frink es un artesano que intenta ocultar sus orígenes judíos, al tiempo que trata de rehacer su vida de acuerdo a su talento. Y su exmujer, Juliana, es una profesora de judo emigrada a la América de más allá de las Rocosas en busca de una vida mejor.

Aunque las vidas de todos ellos se cruzan brevemente con la de un oficial alemán que conspira contra el régimen nazi y la de un asesino de la misma nacionalidad, sus actos en la novela no cambiarán el mundo en absoluto. Éste sigue su marcha y ellos sólo pueden mirar (algunos, eso sí, desde más cerca, como Mr. Tagomi) cómo se desenvuelven los acontecimientos sin tener poder para intervenir en el proceso.

Lo que buscan estos personajes no es cambiar el futuro de su mundo, sino algo igualmente arduo: en unos tiempos difíciles, hallar una forma digna de vivir, encontrar un sentido a lo que hacen; un propósito para el que también deben armarse de valor: el comerciante que descubre trastornado cómo le han estado engañando y trata de hallar una nueva dirección honorable para su negocio; el funcionario abrumado por su insignificancia en el gran orden de las cosas; el talentoso pulidor que abandona el adocenado y tiránico mundo industrial para dar rienda suelta a su capacidad como artesano; la mujer sentimentalmente fracasada que huye para encontrar una nueva vida lejos de todo lo que conoce… Todos ellos tienen sus propios sueños e inseguridades, muestra de la simpatía que Dick siempre sintió por los débiles y los perdedores, y que, contra todo pronóstico y sometidos a una situación extrema, consiguen sobrevivir. Precisamente una de sus mayores destrezas como escritor fue la de explorar las implicaciones que sobre los individuos tenían las extrañas situaciones que servían de fondo a sus relatos.

Lo que buscan estos personajes no es cambiar el futuro de su mundo, sino algo igualmente arduo: en unos tiempos difíciles, hallar una forma digna de vivir, encontrar un sentido a lo que hacen; un propósito para el que también deben armarse de valor: el comerciante que descubre trastornado cómo le han estado engañando y trata de hallar una nueva dirección honorable para su negocio; el funcionario abrumado por su insignificancia en el gran orden de las cosas; el talentoso pulidor que abandona el adocenado y tiránico mundo industrial para dar rienda suelta a su capacidad como artesano; la mujer sentimentalmente fracasada que huye para encontrar una nueva vida lejos de todo lo que conoce… Todos ellos tienen sus propios sueños e inseguridades, muestra de la simpatía que Dick siempre sintió por los débiles y los perdedores, y que, contra todo pronóstico y sometidos a una situación extrema, consiguen sobrevivir. Precisamente una de sus mayores destrezas como escritor fue la de explorar las implicaciones que sobre los individuos tenían las extrañas situaciones que servían de fondo a sus relatos.

Entrelazando las diferentes tramas encabezadas por estos personajes como si de una comedia de costumbres se tratara, Dick va dejando que las entrañas del libro vayan emergiendo poco a poco de una forma que resulta poco evidente hasta bien entrado el libro. A diferencia de una de esas películas de Hollywood en la que los guionistas se obsesionan por atar todos los cabos al final, Dick opta por una estrategia menos obvia: el devenir de los diferentes personajes transcurre independientemente unos de otros y aunque pudiera pensarse que en un momento dado sus caminos se cruzarán de forma dramática, lo cierto es que las cosas se desenvuelven con bastante sosiego a excepción de un par de estallidos violentos.

Es esta una novela de ansiedad y reflexión, no de acción, una historia en la que la angustia se deriva de algo tan cotidiano como elegir el regalo adecuado para una ocasión formal o de descubrir que los nazis están planeando un holocausto nuclear y no poder hacer nada al respecto.

El de las realidades alternativas es uno de los subgéneros de la ciencia ficción más fascinantes por las infinitas posibilidades que ofrece, pero también de los más complejos de abordar con éxito.

El concepto de mundos o realidades paralelas surgió en primer lugar en el ámbito del género fantástico, desde el mito medieval del mundo de las hadas a la exploración que hizo Lewis Carroll de enloquecidos universos al otro extremo de la madriguera de un conejo. Pero sólo comenzó a ser explorado con una perspectiva científico-histórica cuando el tema cayó en manos de escritores de ciencia ficción. H.G. Wells firmó una de las primeras ucronías futuristas modernas en Hombres como dioses (1923), en la que se introduce el concepto de multiverso: universos paralelos conviviendo en espacios dimensionales cercanos.

Hubo de llegar la Nueva Ola de la Ciencia Ficción en los sesenta para que los mundos alternativos empezaran a adquirir una mayor base “científica”. Contemplado anteriormente como una variante del viaje temporal o un ejercicio intelectual sobre los mecanismos del devenir histórico, en la Nueva Ola este tipo de historias alcanzaron por fin su madurez, presentando escenarios sociopolíticos de altos vuelos y, muy a menudo, distópicos: ¿Qué habría sucedido si Hitler ganara la guerra? ¿Y si los racistas confederados hubieran triunfado en la Guerra de Secesión americana? ¿O Washington hubiera sido asesinado y la Revolución jamás hubiera tenido lugar? ¿Y si Mahoma no hubiera existido? ¿O si la Armada Española hubiera tenido éxito y conquistado Gran Bretaña?

La ciencia ficción se internaba en campos destinados a la filosofía y a ello le acompañó un fuerte deseo de convertirla en una forma de plantear –y, en algunos casos, tratar de responder– a muchas de las grandes preguntas que el ser humano se plantea desde la aparición de la autoconciencia. La nueva hornada de autores quería, en definitiva, elevar a la ciencia ficción al nivel de la Literatura más y mejor reconocida por las élites.

En otro orden de cosas, la ciencia fue en esta ocasión especialmente lenta a la hora de alcanzar a la ficción. En 1957, Hugh Everett III publicó en el nº 29 de Reviews of Modern Physics (junto a un laudatorio artículo de su director de doctorado, John Wheeler) una interpretación de la teoría cuántica que contemplaba la existencia de universos paralelos. Sin embargo, su aproximación fue ignorada durante más de una década y se dejó a la ciencia ficción la tarea de explorarla.

Escritores como Michael Moorcock, J.G. Ballard, Joanna Russ, Keith Roberts o Philip K. Dick se encargaron de recuperar y popularizar el concepto de realidades alternativas y universos paralelos. Hasta 1970, cuando Bryce DeWitt escribió un artículo sobre el trabajo de Everett para la revista Physics Today, la comunidad científica no empezó a prestar atención. El propio DeWitt reunió una antología de trabajos sobre el multiverso en la mecánica cuántica, publicándolo con gran éxito a finales de 1973. El círculo se completó cuando la influyente revista de ciencia ficción Analog incluyó un artículo sobre el trabajo de Everett. ciencia y ciencia ficción, una vez más, se habían alimentado la una a la otra enriqueciéndose en el proceso.

Desde el comienzo de su historia como género diferenciado, la ciencia ficción ha estado dispuesta a acoger y desarrollar conceptos y principios que el establishment científico más conservador ha despreciado. Cuando Everett conoció en Copenhague a Niels Bohr, el padre de la mecánica cuántica, para hablar sobre su trabajo, Bohr lo consideró irrelevante. Pero un concepto que ya había cautivado tanto la imaginación pública gracias a la ciencia ficción no podía ser menospreciado con ligereza. Como Philip K. Dick y otros tantos demostraron en multitud de ocasiones, la idea de las realidades alternativas no iba a desaparecer.

La propia vida de Dick parece uno de sus cuentos en los que la naturaleza de la humanidad, la identidad y la realidad se ponen en cuestión. Hombre problemático, pasó buena parte de su vida luchando contra la enfermedad mental, un tema que encontraría reflejo en muchas de sus obras. También como los personajes de sus libros, Dick trató de buscar alivio a sus tormentos en el consumo de sustancias químicas, legales o no. Esto, unido a la cadena de fracasos sentimentales que jalonaron su vida, acabaron convirtiendo su existencia en una de esas realidades fracturadas que tanto utilizaba en sus novelas. Auténtico discípulo y maestro de la Nueva Ola, Dick hizo de su existencia un ejemplo de las contradicciones inherentes a la esquizofrénica época que le toco vivir.

Habida cuenta de que Philip K. Dick es considerado hoy uno de los grandes maestros de la ciencia ficción de todos los tiempos y que ha sido uno de los autores del género más veces llevado al cine, resulta paradójico –aunque no extraordinario en el mundo del arte– que en vida pasara verdaderos apuros económicos. Dick gozaba de un gran prestigio entre la crítica y los aficionados (ya dijimos que ganó un premio Hugo por esta novela) pero el público en general se resistía a comprenderlo y disfrutarlo. En una ocasión comentó que estaba tan falto de dinero que no se podía permitir devolver con retraso un libro a la biblioteca y pagar la pequeña multa.

Sus primeros trabajos, publicados sin demasiado éxito a finales de los cincuenta, bebían directamente de la tradición pulp, centrándose en exploraciones sociológicas y políticas de futuros posibles. Pero Dick era en el fondo un intelectual esperando encontrar su oportunidad, y la halló en el cuestionamiento de la realidad, un tema que abordó en sus obras mediante la construcción de realidades artificiales o alternativas, fabricadas bien mediante las drogas, bien mediante el uso de la tecnología o incluso la intervención de una divinidad. En sus novelas las cosas nunca son lo que parecen. Sus territorios preferidos son aquellos que se extienden entre la vida y la muerte, en los que gobierna la alucinación, la paranoia y los infiernos personales.

Sus relatos y novelas son originales y desconcertantes. Durante los sesenta, Dick publicó diecinueve novelas, muchas de ellas directamente en libro. Semejante producción solo fue posible con un ritmo de trabajo frenético que inevitablemente tuvo una repercusión negativa en el estilo y coherencia de algunas de ellas.

De una forma u otra, las historias de Dick satirizan virtualmente todos los aspectos de la sociedad norteamericana (y de la propia “realidad”, como veremos). En el caso de El hombre en el castillo, su historia alternativa subraya sutilmente los paralelismos entre los triunfantes nazis y las tendencias imperialistas que su propio país estaba desarrollando en el Sudeste Asiático, poniendo los cimientos para el desastre de Vietnam. En una época de conservadurismo y nacionalismo como forma de autodefensa ante el comunismo, hay que alabar la osadía de Dick a la hora de mostrar a un pueblo norteamericano tan humillado y servil como los países del Tercer Mundo víctimas del colonialismo.

A través de la relación entre los personajes americanos y los japoneses se plantea una cuestión de desarraigo cultural. Los primeros, convertidos en ciudadanos de segunda clase, tratan de encontrar algún tipo de experiencia verdaderamente americana que les proporcione un sentido de sí mismos y de su historia, mientras que la nueva cultura dominante, la nipona, trata todo lo americano como curiosidades irrelevantes objeto de interés sólo para coleccionistas. De esta forma, Dick propone un debate acerca de las diferentes visiones que sobre el arte y la cultura tienen las distintas clases sociales (ejemplificadas en el libro por la élite japonesa y los proletarios norteamericanos).

Pero sobre todo, las novelas de Dick cuestionan las bases sobre las que se asienta la realidad y la diferencia entre lo original y la copia, y en este caso lo hace de una forma que tiene claras implicaciones para el propio proceso creativo.

Uno de los protagonistas es, como hemos dicho, Robert Childan, un comerciante que vende falsificaciones de artículos históricos americanos, desde pistolas Colt a revistas pulp, a los ocupantes japoneses, desesperados por tener entre sus manos un pedazo de auténtica historia. Cuando una de sus armas falsificadas es utilizada con éxito por un cliente para defenderse de agentes nazis, se plantea la cuestión de lo que es real y lo que no lo es, de la importancia absolutamente subjetiva que otorgamos a determinados objetos “auténticos” frente a otros, artificiales y realizados en cadena, pero más útiles. Uno de los personajes involucrados en el negocio de las falsificaciones de objetos históricos, reflexiona con lucidez sobre este punto:

“Bueno, te explicaré. Todo este condenado asunto de la historicidad es un disparate. Estos japoneses no se dan cuenta. Te lo demostraré —Se incorporó, corrió al estudio, y volvió enseguida con dos encendedores que dejó en la mesita de café—. Míralos bien. Parecen iguales, ¿no es cierto? Bueno, uno es histórico, el otro no (…). Uno vale… cuarenta o cincuenta mil dólares en el mercado de coleccionistas. (…) Uno de esos encendedores estaba en el bolsillo de Franklin D. Roosevelt el día que lo asesinaron. El otro no. Uno tiene historicidad, mucha. El otro nada. ¿Puedes sentirla? (…) No, no puedes. No sabes cuál es cuál. No hay ahí «plasma místico», no hay «aura». (….) Los coleccionistas se estafan a sí mismos. El revólver que un soldado disparó en una batalla famosa, como la de Meuse-Argonne, por ejemplo, es igual al revólver que no fue empleado en esa batalla, salvo que tú lo sepas. Está aquí. —Se tocó la frente—. En la cabeza, no en el revólver”.

Esa obsesión por la autenticidad se extiende a lo largo de toda la novela. Baynes, el escandinavo, es en realidad un agente de contrainteligencia alemán; Joe, el camionero italiano, resulta ser un asesino de la Gestapo; Frank Frink finge no ser judío; Childan, el comerciante, imita los modales y tics culturales de los japoneses, mientras que éstos tratan de ser más americanos.

Pero Dick extiende la noción de lo real y lo falso más allá de los objetos y las personas, hasta abarcar nada menos que toda la realidad en la que éstas habitan y la forma en que toman sus decisiones. Varios de los personajes consiguen hacerse con un ejemplar de una popular novela vendida clandestinamente y titulada La langosta se ha posado, en la que se describe una realidad alternativa en la que las potencias del Eje perdieron la guerra frente a los aliados, un resultado mucho más parecido a nuestra propia historia que la que sirve de marco a la narración principal de la novela. La langosta se ha posado ejerce una profunda fascinación en todo aquel que la lee, hasta tal punto que su mensaje –que otra realidad es posible– empieza a revitalizar el espíritu de algunos de los derrotados norteamericanos. También se sugiere la posibilidad de que sólo el autor es capaz de ver claramente que su ficción es la auténtica realidad y que todos los demás contemplan el mundo “a través de un cristal oscurecido”.

En este nivel, El hombre en el castillo puede considerarse una reflexión sobre la estética y el metalenguaje literarios interpretando el arte de la escritura como constructora de realidades. Tal y como explicó el propio Dick, uno de sus objetivos a la hora de escribir esta novela fue mostrar cómo el mundo subjetivo de una sola persona con talento creativo puede invadir el de otra, ejerciendo el mayor poder que un ser humano puede tener sobre los demás. Naturalmente, este “gran poder” es el de los escritores, cuyas obras, aunque solo sea momentáneamente, son capaces de desplazar la realidad y los marcos de referencia de los lectores y hacerles soñar con otro mundo posible; o incluso motivarles para alcanzar esa realidad. Esto no es un simple artificio dialéctico. Hemos visto abundantemente en este espacio –y lo seguiremos viendo en futuros artículos– cómo la ciencia ficción ha sido un género especialmente influyente en científicos que, según sus propias declaraciones, obtuvieron de ella sus grandes ideas, ideas que cambiaron el mundo: Leo Slizard y la reacción nuclear en cadena (La liberación mundial, de H.G. Wells); el astrónomo y divulgador Carl Sagan (John Carter, de E.R. Burroughs); Robert Goddard, pionero del viaje espacial (La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells); Hermann Oberth, precursor de la astronáutica (De la Tierra a la Luna, de Julio Verne); Martin Cooper, inventor del teléfono móvil (Star Trek)…

El juego de realidades que plantea Dick va aún más allá. El autor de esa novela dentro de la novela, La langosta se ha posado, es un tal Hawthorne Abendsen, un individuo que vive recluido en la zona de las Rocosas, entre las dos franjas ocupadas por las potencias del Eje. Él es El hombre en el castillo del título, pero, de hecho, no sólo no vive en un castillo, sino que ni siquiera puede considerársele responsable del argumento de su novela, puesto que la escribió guiándose, como los otros personajes, por el I Ching: “fue armando el libro pedazo a pedazo en miles de consultas, por medio de las líneas. Período histórico, tema, caracteres, argumento. Le llevó años. Hawth llegó a preguntarle al oráculo si el libro tendría éxito, y el oráculo le contestó que sería un gran éxito, el primero de su carrera”.

El I Ching es el auténtico nexo común de todos los personajes. Para aquellos que buscan guía espiritual, proporciona las claves del futuro o de una vida mejor. Para otros, como Abendsen, abre las puertas a una realidad alternativa que podría ser mejor que aquella en la que viven, cuyo porvenir no parece muy esperanzador.

En un curioso paralelismo con su propio trabajo, Dick afirmó que él mismo había utilizado ese sistema para escribir El hombre en el castillo. De esta forma, reconocía explícitamente la influencia que las nociones taoístas del equilibrio (personificado en el binomio Ying-Yang) tuvo en su estilo, nociones que comparte con su contemporánea Ursula K. Leguin (quien admitió tal ascendiente en la creación de La mano izquierda de la oscuridad, 1969). Esta es una característica de las obras adscritas al movimiento de la Nueva Ola: el espacio interior, la mente, es tan importante como el espacio exterior, el cosmos.

Además, mientras que la novela de Abendsen presenta una historia muy próxima a la que nuestros propios antepasados vivieron, también contiene diferencias significativas, dejándonos a los lectores que consideremos nada menos que tres realidades: la nuestra, la de El hombre en el castillo y la descrita en La langosta se ha posado. Es más, esas tres realidades se cruzan de diferentes formas, como en el momento en el que uno de sus personajes principales, Tagomi, parece meditar en una especie de trance en el que “ve” no el San Francisco ficticio ocupado por los japoneses en el que él vive, sino la ciudad contaminada e invadida por las autopistas con la que estamos más familiarizados nosotros.

Con sus abundantes y chocantes giros, su ausencia de foco argumental y ese estilo inconexo tan propio de Dick, El hombre en el castillo no es una lectura fácil. Se trata de una historia extraña que no parece dirigirse a ninguna parte y que termina con un final totalmente abierto que puede dejar al lector poco acostumbrado a la obra de Dick con una sensación de desconcierto. Pero lo que no podrá negar es que se trata de una novela original que formó parte de un movimiento que pronto cambiaría la ciencia ficción: la Nueva Ola (recordemos que aquel mismo año se publicaron, por ejemplo, El mundo sumergido, de J.G. Ballard, o Invernáculo, de Brian Aldiss, también escritores de difícil estilo adscritos a la misma corriente estética).

En una carta escrita a mediados de los sesenta, Dick afirmó que no se sentía especialmente satisfecho de El hombre en el castillo. Quizá, como es el caso de otros escritores, ambicionaba el éxito al tiempo que tendía a minusvalorar aquellas obras que se lo habían proporcionado. Independientemente de su propia valoración, esta novela fue la que marcó su paso a la madurez estilística y hoy sigue estando considerada como una de las mejores historias sobre realidades alternativas jamás escritas. Dick nos muestra lo frágiles que son las raíces sobre las que se asienta nuestra realidad y lo fácilmente que las cosas pudieron haber transcurrido de una forma muy diferente. Pero también que el hombre puede soñar con un mundo distinto a través de la ficción y, aún más importante, hacerlo real.

Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Descubre otros artículos sobre cine, cómic y literatura de anticipación en nuestra sección Fantaciencia. Publicado previamente en Un universo de ciencia ficción, y editado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.