El Siglo de las Luces dispersó claridades por donde pudo. Las hubo de la ilustración, pero también del iluminismo. Tal es el caso del sueco Swedenborg, un hombre de ciencia que decidió retirarse de los laboratorios y excavaciones para visitar el Cielo y el Infierno con el auxilio del éxtasis.

Los románticos lo tuvieron por visionario; los positivistas, por chiflado, víctima de fiebres cerebrales y una implacable dieta de pan y agua.

Hoy podemos prescindir de esos entusiasmos y acercarnos a Swedenborg desde la incredulidad y un doble amor a las simetrías de lo fantástico. Así lo leyeron, con llamativo interés, Valéry y Borges. En efecto, es posible advenir en nuestro hombre la inclinación dieciochesca al progreso indefinido. Swedenborg niega la muerte y, a partir de ello, concibe el universo como obligado a un inmortal proceso de mejoramiento, en este mundo y en el otro.

Si somos buenos, caritativos, misericordes, generosos, nos volvemos ángeles, bellos y bellas, según los detalles, aspirantes a una suprema inocencia desnuda y a ver, de vez en cuando, a Dios enmascarado como nuestro semejante.

Si, por el contrario, hemos preferido el amor a nosotros mismos, la codicia y la fraternidad del latrocinio, vamos sin intermediarios al Infierno, donde el calor ilumina nuestras fealdades y el humo nos sumerge en una perdurable noche maloliente.

Swedenborg nos describe los paisajes del más allá con encantadora certeza y la parsimonia y la claridad de un viajero ilustrado. Las simetrías de sus cielos y sus infiernos, las comunidades de ángeles, espíritus intermedios y diablos, los jardines de follaje inmarcesible, las regias cortes de las alturas y las administraciones de las mazmorras inferiores, todo está expuesto con la serenidad de un botánico sueco que alterna la tundra con la selva tropical,

Como buen hombre de su siglo, Swedenborg elude patetismos y de sazones. Nos incita a creer en la se creta armonía del universo, en cuyo más allá nos espera una vida de hermosura que no envejece ni enferma, una diferencia sexual sin empellones genitales, una fraternidad sin peloteras de familia, un Estado sin cárceles ni hospitales. La Ciudad de Dios no es una utopia, es el país fronterizo.

También nos exhorta a creer que Dios nos quiere y que llevamos en nuestro interior las bondades virtuales de nuestro Creador.

Nunca sabremos si Swedenborg estuvo realmente en el Cielo y el Infierno. Sí, en cambio, sabemos que su minuciosa y pulida arquitectura nos permite deleitarnos si estamos dispuestos a seguirlo en su viaje. Sin las atrocidades alegóricas ni las disputas teológicas de Dante, sin Virgilio ni Beatriz, llegaremos, igualmente, al centro geométrico de todo, al trono de Eros, el amor que todo lo mueve y no hay manera de que se quede quieto.

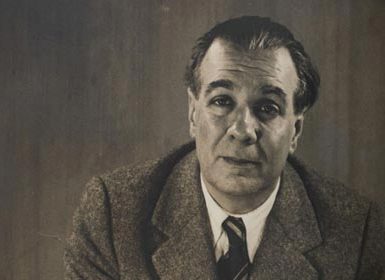

Imagen superior: Frans Francken II (1581-1642).

Copyright del artículo © Blas Matamoro. Este artículo fue publicado previamente en ABC y se reproduce en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.