Como de todas las grandes instituciones del poder, de la Iglesia católica siempre se ha sospechado que es una trama de secretismo y corrupción. Al libertinaje sexual de sus sujetos se han consagrado –nunca mejor dicho: con-sagrar es volver sagrado algo profano– libros y todo tipo de imágenes.

Como de todas las grandes instituciones del poder, de la Iglesia católica siempre se ha sospechado que es una trama de secretismo y corrupción. Al libertinaje sexual de sus sujetos se han consagrado –nunca mejor dicho: con-sagrar es volver sagrado algo profano– libros y todo tipo de imágenes.

Ahora mismo recuerdo un volumen de Roger Peyrefitte, Las llaves de San Pedro, que hacia 1960 causó escándalo. Era la obra de un diplomático homosexual, cotillero y divertido, un montador de atractivas anécdotas basadas en conversaciones en voz baja tenidas en un pasillo de embajada.

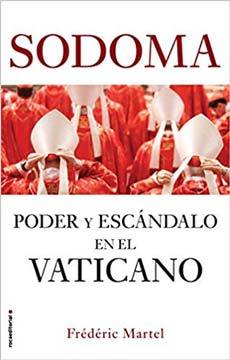

Muy otro es el perfil de Sodoma. Poder y escándalo en el Vaticano, de Frédéric Martel (traducción de Juan Vivanco y María Pons, Roca Editorial, Barcelona, 2019, 634 páginas). Se trata de un estudio de extremada seriedad informativa, producto de años dedicados a viajar, entrevistar, consultar documentos y confrontar opiniones, críticas, juicios y prejuicios acerca de la presencia homosexual masculina en la Iglesia católica. Si sostengo el adjetivo masculino es por la obviedad de que masculina es la institución en juego. También subrayo lo de juego porque a veces parece que ciertos personajes purpurados fueran adictos a determinado ludismo sexual.

Martel ha acudido a todo tipo de fuentes y las ha sometido a su zarandeo crítico. Hay trascendidos orales, testigos directos, cartas, cuadernos, grabaciones de sonido, filmaciones, fotografías y, lo que más puede llamar la atención: un visible dispositivo interno de la Iglesia que funciona como informador de la intimidad cotidiana detrás del altar y del confesionario. Martel conforma el rostro de un verdadero lobby sodomita en la corte vaticana, del que no quedan exentos ni siquiera algunos Papas. Hay conjuras, favoritismos, lealtades, traiciones y prostitución, lo cual obliga a Martel a subir por la escalera de los palacios cardenalicios y descender a las penumbras de los parques y las tabernas romanas de los barrios bajos.

Todo tiene un sesgo aristocrático. El clero católico hereda a las antiguas noblezas tituladas: suntuosidad de las apariencias, actitudes ceremoniales, jerarquía, un mezcla de sumisión y artería, ley del silencio, noción de que la casta dominante se lo puede permitir todo a la vez que a las plebes todo se lo prohíbe. Premia sus vicios propios y castiga los vicios ajenos, por lo cual no se sabe bien qué es eso de la virtud, como no sea la virtud maquiavélica, es decir el talento de seleccionar los medios para adquirir, conservar y ensanchar el poder. Esto es fatal: toda organización impone grados jerárquicos, estatuye poderes y, de cajón, se torna política.

El libro está escrito con una sutil simpatía por el Papa Francisco. Es un jesuita capaz de decir algo y lo contrario, mal visto por el extremo ultraico de la jerarquía, que juega con lucidez política a retratar una Iglesia de las periferias, o sea de las zonas del mundo donde subsiste un pueblo católico de Dios: América Latina y algunos países africanos. Europa se ha secularizado y en ella la Iglesia es una institución telonera y decorativa, prestigiosa en lo estético y nula en cuanto a vida cotidiana. En Asia, el catolicismo nunca ha logrado penetrar con importancia.

Francisco tiene audacias y limitaciones. Pone en la superficie pública los debates sobre temas urticantes: corrupción económica de sus funcionarios, nuevos modelos de familia, celibato eclesiástico, protección y encubrimiento sistemático de la pederastia. Cree en la necesidad histórica de actualizar la institución, de diseñar el nuevo Cristo acorde con los tiempos.

Políticamente, lleva razón pero desde el punto de vista doctrinal, el franciscanismo chirría. En efecto ¿quiere Francisco reformar la Iglesia, en cuyo caso será una especie de nuevo Lutero? ¿Quiere convertirla en una enésima secta protestante, como en aquella novela de anticipación de Guido Morselli, Roma sin Papa? Tendremos, quizá, curas casados, sacerdotisas, pastores de almas gais unidos a otros pastores igualmente gais, contracepciones para evitar abortos, divorcios de común acuerdo y fiestas palaciegas con teólogos y efebos que se quieren mucho e intercambian carnalidad por intelecto. O, de lo contrario, un par de opciones extremas: endurecer la aristocracia palatina como último refugio de la Verdad Revelada, es decir inmutable por ser eterna, o trasladar el Vaticano a un aldea andina o sahariana donde los curas lleven la caridad cristiana a los condenados de la Tierra, con la mirada en las difusas alturas de lo infinito. El tiempo lo dirá, si es que se digna decir algo.

Copyright del artículo © Blas Matamoro. Reservados todos los derechos.