Aunque notorio en España, sólo en su país de origen conoció el ser una suerte de gran figura nacional, un cargo único como el de presidente de la República o el capitán de la selección de fútbol. La Argentina tiene una cultura proclive a los personajes de estatura mítica y carácter exclusivo pero el caso de Alfredo Alcón es sensiblemente distinto porque parte de un severo escrutinio que dominó su carrera y se convirtió en la base de su popularidad.

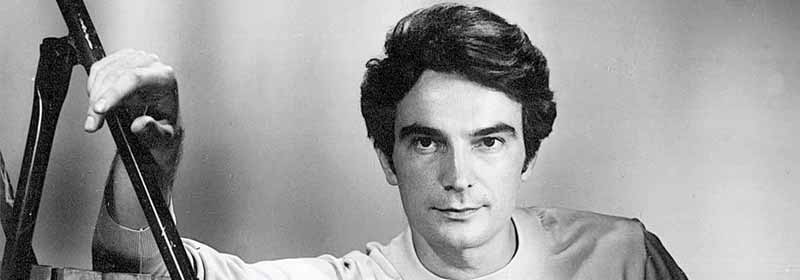

En efecto, a mediados de los años cincuenta del siglo pasado, Alcón disponía de un fácil lugar en el estrellato: el galán joven, bonito y con aire de chico de barrio de buenas maneras. Una suerte de promesa generacional, el muchacho argentino a quien todos reconocen y que lleva su privilegio con modestia.

No obstante estas facilidades, Alfredo eligió un repertorio arduo y exigente: Lope de Vega, Osborne, Synge, Dostoievski adaptado por André Gide, Shakespeare (a distintas edades: Romeo, Hamlet y el Rey Lear), el estreno de un costoso Valle-Inclán, donde hacía de Montenegro en Romance de lobos, hasta el final, cuando trastornos circulatorios le impedían caminar normalmente y se mostró casi inmóvil en Fin de partida de Beckett.

Fue su propio fin de partida o el saludo de la partida que se produce al fin: el de un severo trabajador de la escena, con un aura de timidez que evitó siempre las extravagancias, desequilibrios y malos histrionismos de los divos.

En sus numerosas películas se podrá ver su evolución aparencial, desde aquellos años en que era un niño grande de belleza ingrávida, sutil, todo lo contrario del joven impetuoso y sexy que imponía el cine americano de la época. Pero su apostura escénica, una presencia que tenía mucho de sugestión interrogante, su voz timbrada de oscuridad, se dicción impecable, todo eso se ha ido con la partida del fin.

Queda un ejemplo de buena conducta, de evidente decencia, de artista que se respeta a sí mismo y, a través de su arte, respeta a los demás.

Copyright © Blas Matamoro. Reservados todos los derechos.