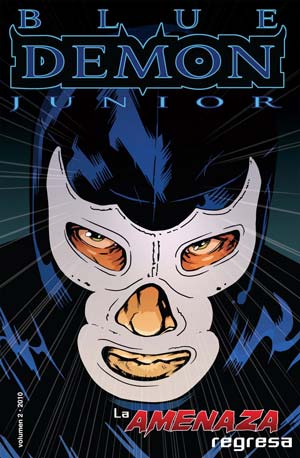

Desde un principio, mi visita como autor invitado a Expocómic (Madrid, 2008) contaba con el atractivo extra de poder asistir al espectáculo Todo X el Todo, un evento de lucha libre intensamente anunciado en las semanas previas, donde se prometía la participación de lo más granado de esta modalidad mexicana, empezando por el Hijo oficial (imagino que ha de haber muchos espurios) de El Santo y Blue Demon Jr. (a su vez, reimagino, Hijo de Blue Demon: pero bautizarlo tal cual empastaría demasiadamente los nombres artísticos de entrambos herederos).

Desde un principio, mi visita como autor invitado a Expocómic (Madrid, 2008) contaba con el atractivo extra de poder asistir al espectáculo Todo X el Todo, un evento de lucha libre intensamente anunciado en las semanas previas, donde se prometía la participación de lo más granado de esta modalidad mexicana, empezando por el Hijo oficial (imagino que ha de haber muchos espurios) de El Santo y Blue Demon Jr. (a su vez, reimagino, Hijo de Blue Demon: pero bautizarlo tal cual empastaría demasiadamente los nombres artísticos de entrambos herederos).

Junto al Hijo del Santo y Blue Demon Jr. se publicitaba la actuación de diez luchadores más: entre ellos, me arrancaba especial interés el bautizado como Cassandro, una suerte de drag queen , o mejor dicho, vedette de lo más exótico. Y, de hecho, en la web oficial se le denominaba como “luchador exótico”. Al principio, creía que tal epíteto se aplicaba a todos los luchadores por igual (tal como en Estados Unidos se define indistintamente a las strippers como “bailarinas exóticas”), pero hurgando en Internet comprendí que sólo los luchadores gays (o quizá habría que decir transformistas) reciben la coletilla de “exóticos”.

Pese a que nunca he visitado México, soy un gran fan de la cultura mexicana y especialmente de su nada pueril folclore. No tanto de Santo el Enmascarado de Plata y toda la imaginería popular que le acompaña; de hecho me fastidia bastante la pamplinería con que se celebra en España la iconografía santera (percibo en tal reacción la misma condescendencia de trato que el ciudadano occidental dedica a otros fenómenos populacheros como el Bollywood de la India , manifestaciones culturales que seguramente menospreciarían por horteras, incluso odiarían, si pertenecieran a nuestro país… tal como odian la copla o las jotas), pero tenía claro que se trataba de una oportunidad única de contactar con un show de procedencia y sustancia genuinas.

Gonzalo me pidió como favor que me presentara allá en el Teatro Circo Price hacia las siete o siete y media de la tarde (el espectáculo subía telón a las 21.00 horas) con unos pequeños carteles de cartón pluma que debían ser colgados en el vestíbulo, referentes a cómics antiguos de El Santo y la lucha libre (incluida la serie de cómic que publicaba Glénat y que estaba ligada promocionalmente a gran parte de la campaña publicitaria del acontecimiento), para que el público asistente los pudiera contemplar de camino a las gradas. Accedí sin recato y me llevé los ligeros carteles, disponiéndome a acudir esa noche a la primera de las tres sesiones programadas (las otras dos se celebrarían a lo largo del día siguiente, domingo) de Lucha Libre Madrid, en compañía de Julián y Man.

Gonzalo me pidió como favor que me presentara allá en el Teatro Circo Price hacia las siete o siete y media de la tarde (el espectáculo subía telón a las 21.00 horas) con unos pequeños carteles de cartón pluma que debían ser colgados en el vestíbulo, referentes a cómics antiguos de El Santo y la lucha libre (incluida la serie de cómic que publicaba Glénat y que estaba ligada promocionalmente a gran parte de la campaña publicitaria del acontecimiento), para que el público asistente los pudiera contemplar de camino a las gradas. Accedí sin recato y me llevé los ligeros carteles, disponiéndome a acudir esa noche a la primera de las tres sesiones programadas (las otras dos se celebrarían a lo largo del día siguiente, domingo) de Lucha Libre Madrid, en compañía de Julián y Man.

Uno se hace mayor y perezoso. Esa tarde, tras un tardío y abundante almuerzo en el atestado Vips de Gran Vía, la pasé en casa de Julianín, gorroneando su deuvedeteca: nos pusimos concretamente a disfrutar de Noche de miedo, que ambos no veíamos desde su estreno en 1985, pero de la que guardábamos recuerdos imborrables. Julián me instruyó sobre las claves homoeróticas de la película: allá en el cine Euterpe de Sabadell, hace casi 25 años, jamás se me hubiera ocurrido que el amigo del prota fuera marica… ¡ni que su intérprete terminara convertido en estrella del porno gay! Se aprende mucho con Julián.

El tiempo se nos esfumó visionando la peli (en la que perviven escenas jugosas, por cierto, y un fastuoso Chris Sarandon: merecía mejor suerte que solamente ser recordado por ceder el apellido a su ex Susan), así que cuando Emilio Gonzalo me llamó al móvil a las siete y media de la tarde, supuse que era para comprobar si ya había llegado al Teatro Circo Price: siempre amabilísimo, me comentó que en cuanto me hallase allí, distribuyera los carteles, porque el responsable del montaje se estaba poniendo muy nervioso. Llamé a este señor en concreto, y la pelotera auricular recibida por mi tardanza fue tal (¡aseguró que me esperaba a las cinco!), que interrumpimos Noche de miedo a diez minutos de su conclusión y salimos pitando.

A la salida del metro Embajadores nos encontramos con Man y continuamos en trío hasta el Teatro Circo Price, adonde llegamos a las 20.20 horas, justo cuando se abrían puertas y taquilla. El encargado de la instalación (después me explicó Gonzalo que en realidad se trataba de un inversor en el evento, de ahí su nerviosismo) me recibió con una bronca descomunal, en parte justificada: los carteles debían estar colocados ANTES de que entrara el público, no MIENTRAS ni DESPUÉS. Intenté razonarle, tartamudeando, que yo no era empleado de Expocómic, que yo traía los carteles conmigo por hacerles un favor ‒o por devolverles el suyo, en puridad‒, pero el hombre no me concedió crédito: “¡Si tienes algún problema en tu contrato con Expocómic, lo discutes con ellos, PERO AQUÍ HAY QUE HACER EL TRABAJO BIEN!”. Aquello no admitía réplica. Acto seguido, nos indicó a mí y a Julián (debió de suponer que era mi ayudante) las brillantes y desnudas cristaleras donde adherir los carteles.

Julián y yo, sumisos y apocados, nos plegamos a sus órdenes y, más obedientes que sendos caniches, nos dispusimos a ejecutar la faena, sintiéndonos personajes de españolada en uno de esos absurdos equívocos que, por sentido del pudor y por miedo a resultar inconvenientes, nunca se atreven a desenmarañar: yo era José Luis López Vázquez y Julián, Manolo Gómez Bur. Los dos nos concentramos en la tarea, incluso desarrollamos un sistema para desempeñarla con mayor eficacia: Julián despojaba el celo de su capa protectora y me iba pasando los carteles, que yo pegaba con amor de madre repudiada. Mientras, un asombrado Man esperaba en la cola para recoger las invitaciones.

Julián y yo, sumisos y apocados, nos plegamos a sus órdenes y, más obedientes que sendos caniches, nos dispusimos a ejecutar la faena, sintiéndonos personajes de españolada en uno de esos absurdos equívocos que, por sentido del pudor y por miedo a resultar inconvenientes, nunca se atreven a desenmarañar: yo era José Luis López Vázquez y Julián, Manolo Gómez Bur. Los dos nos concentramos en la tarea, incluso desarrollamos un sistema para desempeñarla con mayor eficacia: Julián despojaba el celo de su capa protectora y me iba pasando los carteles, que yo pegaba con amor de madre repudiada. Mientras, un asombrado Man esperaba en la cola para recoger las invitaciones.

En menos de diez minutos habíamos dispuesto todas las reproducciones de cartón pluma, justo cuando la primera oleada de público entraba en el hall. Misión cumplida.

Man se nos unió con las invitaciones en mano y nos deslizamos hacia la segunda fila de asientos a pie de ring, intentando pasar lo más desapercibidos posibles: ¡nos aterrorizaba que aquel iracundo gerente nos volviera a encontrar! Poco a poco, las gradas se fueron vistiendo de humanidad: no se llenaron, pero los españoles y mexicanos que allí se personaban demostraron, durante las tres horas siguientes, ganas de sobras de pasarlo bien.

Hacía tiempo que no veía un público tan participativo, guasón y agradecido.

Los luchadores también pusieron mucho de sí. El presentador, único español sobre la lona, intentó con más voluntad que eficacia manifestarse en la onda del espectáculo, cambiando de traje (o su color, al menos) a cada combate, bailoteando his way y animando al público a que rugiera como se ve en las películas: el momento más bochornoso lo vivimos cuando, a mitad del programa, anunció que las dos sesiones del día siguiente, dependientes de los resultados de esa noche, desembocarían en una gran final. “¿¡Vais a volver mañana!?”, rugía sediento de gloria y clientes repetidores. Un “¡Noooo!” general empañó su empeño; pero él no desistió, reincidiendo en la pregunta con mayor ahínco. “¡NOOOO!”, volvió a bramar el público. “Pues entonces, ya leeréis el resultado mañana en algún diario”, remató el desinflado maestro de ceremonias, escaldado en su amor propio.

Los luchadores también pusieron mucho de sí. El presentador, único español sobre la lona, intentó con más voluntad que eficacia manifestarse en la onda del espectáculo, cambiando de traje (o su color, al menos) a cada combate, bailoteando his way y animando al público a que rugiera como se ve en las películas: el momento más bochornoso lo vivimos cuando, a mitad del programa, anunció que las dos sesiones del día siguiente, dependientes de los resultados de esa noche, desembocarían en una gran final. “¿¡Vais a volver mañana!?”, rugía sediento de gloria y clientes repetidores. Un “¡Noooo!” general empañó su empeño; pero él no desistió, reincidiendo en la pregunta con mayor ahínco. “¡NOOOO!”, volvió a bramar el público. “Pues entonces, ya leeréis el resultado mañana en algún diario”, remató el desinflado maestro de ceremonias, escaldado en su amor propio.

En realidad, el público no exhibía mala intención en su respuesta: sólo era sincero. El show gustó y mucho, pero de ahí a pretender que cada asistente pagara de nuevo de 20 a 50 euros al día siguiente (¡dos veces!) por un espectáculo de lucha ensayado, era pedir demasiado.

Sin embargo, aquel tropezón no impidió que los presentes en aquella función concreta disfrutáramos al máximo: el primer luchador que apareció en escena, a cara descubierta, fue el entusiástico Corazón de Barrio, aportando la viril voz de sus campechanos pectorales a los acordes de una de mis canciones favoritas: «Yo el aventurero», del compositor Paco Michel. La letra es impagable: “Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco: cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas; las flacas, las gordas y las chiquititas; solteras y viudas y divorciaditas; me encantan las chatas de caras bonitas…”. No cantaba mal.

La puesta en escena de este primer duelo nos desconcertó un poco: quedaba clarísima la escenificación de la pugna y la artificialidad de algunos golpes nos resultaba burda en exceso. Sin embargo, pronto entramos en la fantasía circense de sus actores: algunas piruetas y llaves llamaban al asombro y la admiración y a nadie le costó dejarse llevar por el clima festivo de la propuesta.

Detrás de mí, una niña enmascarada gritaba como poseída por el espíritu del mismísimo Santo. La atmósfera evolucionó hasta la locura colectiva cuando, hacia el segundo combate, uno de los luchadores grandotes salió disparado de la lona e impactó contra la primera fila de espectadores, aplastando la valla metálica que les separaba. El aparatoso aterrizaje se produciría dos veces más, con diferentes protagonistas, pero sobre el mismo punto, amenazando la rutina (y la vida) de una pareja madura que ya no sabía dónde sentarse para estar a salvo de aquellos proyectiles humanos.

Había luchadores “serios”, con fisonomía y figura acordes a los torsos anchos, morenos y pétreos que uno relaciona con la lucha mexicana: con esa complexión más carnosa que estilizada, típica de las moles latinas; y, por otro lado, los luchadores “circenses”: enanos contrahechos como Octagonín o Mascarita Sagrada (una especie de Holly One de la Lucha Libre ), figurines disfrazados como Lobo y los mencionados exóticos, que en este caso se limitaban al inigualable Cassandro.

Había luchadores “serios”, con fisonomía y figura acordes a los torsos anchos, morenos y pétreos que uno relaciona con la lucha mexicana: con esa complexión más carnosa que estilizada, típica de las moles latinas; y, por otro lado, los luchadores “circenses”: enanos contrahechos como Octagonín o Mascarita Sagrada (una especie de Holly One de la Lucha Libre ), figurines disfrazados como Lobo y los mencionados exóticos, que en este caso se limitaban al inigualable Cassandro.

Por lo carismático y amoroso, fue sin duda nuestro favorito de la noche. Cassandro es una mezcla de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal. Su pelo cardado y su palmito rechoncho causaron sensación y, sobre todo, una empatía inmediata en el público, que se puso de su lado al instante, y en contra de Incógnito, su ortodoxo rival. El recurso payasesco de perseguir a su contrario con la intención de darle un beso y propinárselo por error a un asqueado árbitro, arrancó nuestras carcajadas como si fuéramos críos o espectadores vírgenes de cine mudo.

Su mejor gag fue aprovechar un placaje de Incógnito para encaramarse a la cuerda superior y, aferrado del brazo por su enemigo, recorrerla regalona, cual si fuera pasarela y ella modelo, la más cotizada. Todo el público jaleó a Cassandro entonces: todos la quisimos y aplaudimos, por su arrojo y clase.

Cassandro ganó de mentirijillas y bailó de verdad: se fue danzando «A quién le importa». Nosotros nos quedamos, danzando también.

El combate cumbre, organizado de a cuatro, involucró por fin a las estrellas épicas de la noche: al Hijo del Santo (un poco fondón y talludo ya, me sabe mal decirlo) y Blue Demon Jr. (bastante más apuesto y de mirada contundente), acompañados por sendos aliados: el socio de Blue Demon Jr, apodado El Hijo del Solitario, también presentaba una apostura envidiable, con bailoteo de tetas incluido: la espectadora situada delante de mi asiento, sin duda movida por un impulso de generosidad espontánea, llegó a meterle mano en el trasero, ganándose un falso reproche del susodicho…

El cénit de la noche cumplió, hubo muchas concertadas bofetadas y coreografías de alto voltaje, incluso un “pique” final de lo más exaltado (la coletilla to be continued, hecha carne para enganchar al espectador afín); pero, en mi opinión, el mejor regusto de la noche, junto a las desopilantes caídas desde el cuadrilátero contra el público despistado, nos lo dejó Cassandro y sus contoneos… más libres que su lucha.

Copyright del artículo © Hernán Migoya. Previamente publicado en Comicsario, un blog para la fenecida editorial Glénat España. Reservados todos los derechos.