La vida de Charles Lutwidge Dodgson (Daresbury, Cheshire, 27 de enero de 1832 – Guildford, Surrey, 14 de enero de 1898), más conocido como Lewis Carroll, ha dado lugar a innumerables estudios. Tal vez uno de los trabajos más sólidos sea la biografía escrita por Morton N. Cohen (Lewis Carroll, traducción de Juan Antonio Molina Foix, Anagrama, Barcelona, 1998, 691 páginas).

El libro es de una infatigable probidad documental, prolijo, reiterativo y a menudo intratable. Cabe lamentar su desmesurada e innecesaria extensión (con un tercio de páginas habría bastado) porque Cohen conoce al personaje y lo sigue bastante lejos, sobre todo cuando prescinde de minucias repetidas, que le han costado su trabajo y no quiere desperdiciar, sin contar con la (im)paciencia del lector.

Dual y curioso personaje británico es Dodgson–Carroll. Riguroso y extravagante, como suelen plantearse los extremos del prototipo insular.

A través de los años, las fotografías insisten en mostrarlo igual a sí mismo: pensativo y triste, delicado. y sensible, de una austeridad casta con algo de femenino. En algunas de sus caricaturas se autorretrata como un ser de ambigua identidad, vestido con falditas que tal vez sean de paje o de doncella.

Estricto en sus trabajos científicos, de geometría y lógica formal, que compuso con ánimo didáctico, pero que los especialistas han valorado como rigurosos y avanzados, cuando dejaba de ser el profesor Dodgson y se convertía en Lewis Carroll, daba soltura a una imaginación poética disparatada, según lo demuestran sus textos más conocidos sobre Alicia y sus viajes a lo maravilloso, pero más aún La caza del Snark, aventura inclasificable que desconcertó a los críticos de su tiempo y entusiasmó a tantos escritores de vanguardia.

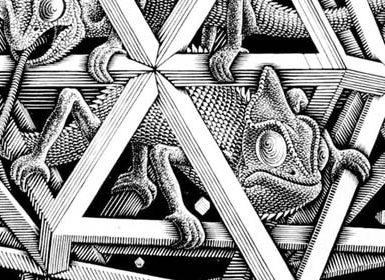

Ilustración de Henry Holiday para la primera edición de La caza del Snark (Macmillan Publishers, 29 de marzo de 1876). La caza del Snark, nos dice Cohen, «como los libros de Alicia, es un relato de aventuras. Pero a diferencia de ellos, está todo en verso, 141 estrofas de cuatro versos rimados (…) La caza del Snark es un viaje en busca de verdades universales, en busca de pruebas de que la vida tiene significado y que la muerte, aunque misteriosa, es el motor de una fuerza mayor, inescrutable».

Sociable e introvertido a la vez, Carroll entretenía a las niñas con sus juegos de sociedad y se sumía en duros ejercicios de aislamiento y meditación que alternaba con preocupadas sesiones de burocracia escolar.

Fue profesor y predicador, aunque una acendrada timidez lo había convertido en tartamudo. Su amor a las ciencias exactas, llevado al extremo, lo condujo al ocultismo, lo parapsicológico (dijo haber fotografiado a varios fantasmas, por ejemplo), el espiritismo y lo esotérico.

En sus diarios muestra su hondo sentimiento de culpa y autodesprecio, proponiéndose como siervo sin voluntad al señorío de Dios. Pero, al tiempo, busca el éxito y la notoriedad (y vaya si lo obtuvo con sus Alicias) y lleva minuciosa contabilidad de sus negocios como autor reconocido.

Ilustración de Harry Furniss para la edición original de Silvia y Bruno (Macmillan and Co., 13 de diciembre de 1889). Los libros de Silvia y Bruno, en opinión de Cohen, «nos muestran las posibilidades del mundo exterior, lo que sabemos de la realidad, y abogan en favor de una eternidad para todos». Añade que «estos libros no son geniales, pese a algunos detalles inventivos de pirotecnia intelectual, ingenio, poesía y disparate».

Nuestro diácono era ávido de saberes pero apenas viajó. Fuera de las islas, una sola vez y al continente. Sus numerosos documentos personales (nueve tomos de diarios y unas cien mil cartas, nada menos) lo muestran indiferente a los acontecimientos políticos y militares; no obstante, se manifestó partidario de la teología liberal de Coleridge y Maurice y realizó estudios sobre la representación proporcional.

No tuvo familia propia y, al tiempo, hizo vida familiar con vecinos, nenas que viajaban en ferrocarril, nenas que tomaban el sol en las playas, nenas que jugaban al croquet, nenas que hacían comedias escolares. Pero ya volveremos con las nenas del reverendo.

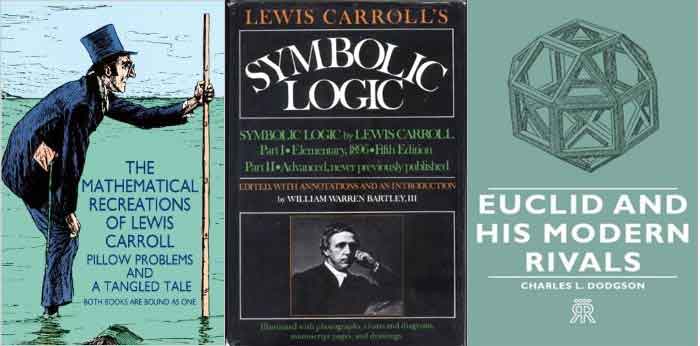

Entre los estudios de Carroll ajenos a la literatura destacan el ensayo matemático Euclid and his Modern Rivals (1879), el texto sobre criptografía The Alphabet-Cipher (1868) y The Game of Logic (1886). Sus primeros textos sobre matemática fueron manuales para estudiantes, como A Syllabus of Plane Algebraical Geometry y Notes on the Firs Two Books of Euclid, ambos de 1860. En el prólogo español a El juego de la lógica, Alfredo Deaño se pregunta: «¿Cuál es el sentido de la obra lógica de Carroll? A la vista de lo que hemos dicho parece que ha de tratarse de una obra fronteriza, crucial, de una obra-maletín en la que se dan cita y se inmiscuyen Charles Dodgson, profesor de matemáticas, y Lewis Carroll, teórico de manicomios».

Cabe enumerar sus características personales: era pulcro, autodominado, obsesivo, maniático, mojigato, generoso, documental (sus parientes quemaron buena parte de sus archivos, pero mídase la magnitud de lo salvado). Personalidad dual, como se ve, de una esquizoidia muy bien articulada y más que productiva. A tanto llegaba la escisión que intentó ocultarse como Dodgson bajo el pseudónimo de Carroll, devolviendo las cartas que le llegaban a nombre de éste. Más al fondo, un larvado síndrome epiléptico lo condujo a ataques espasmódicos en sus últimos años.

Parece haber muerto plácidamente, entre sus colecciones de aparatos y juguetes, sus sacos de papeles y sus álbumes de fotografías, que tomó en abundancia hasta que dejó de hacerlo, abruptamente, en 1880.

Paisajes, edificios, retratos de familia, pasan a ser anecdóticos ante las placas que dedicó a sus amiguitas. Nenas vestidas, disfrazadas o desnudas, en poses infantiles o de precoz molicie juvenil, son la clave de la vida sentimental y acaso sexual de nuestro personaje.

Lewis Carroll junto a los hijos del escritor George MacDonald en 1863. «Él nunca se casó ni tuvo hijos ‒escribe Morton N. Cohen‒. en su lugar, pasó toda su vida buscando amistades entre las niñas. En sus propios términos, tuvo éxito cuando, en la flor de la vida, pudo contar en su círculo con docenas de jóvenes amiguitas. Alcanzó su apogeo con su relación con las tres hijas del deán de su college, las hermanas Liddell, y especialmente con la que siempre fue su amiguita favorita, la hermana mediana Alice». «No existen indicios de que Carroll tuviera conciencia de otra cosa que de la más pura inocencia en sus relaciones con las niñas ‒añade Martin Gardner‒, ni existe la más mínima falta de decoro en ninguno de los cariñosos recuerdos que docenas de ellas han escrito después sobre él. Había en la Inglaterra victoriana una tendencia, reflejada en la literatura de la época, a idealizar la belleza y la pureza virginal de las niñas».

El reverendo Dodgson y sus amiguitas

Carroll vio en la infancia la imagen de una supuesta bondad natural humana (Blake, Rousseau) perdida en la madurez. La niñez se convirtió en su ideal ético: había que ir hacia ella, volver a los primeros años, tiempo presexual, o parasexual, con algo de la indefinición sexual de los ángeles. Y, además, modelo del artista, ese niño ambiguo que tiene acceso a todas las libertades, estrictamente ingenuas, de la imaginación, sin sujetarse a los deberes de racionalidad objetiva del adulto.

El artista es un niño fantástico que revé el mundo como si pudiera recuperar su origen sin perder su historia. Pero a Carroll no le interesaba cualquier infancia, sino exclusivamente la femenina. Más aún: la niña desnuda es para él algo sacro. Así lo dice en carta a los Henderson (31 de mayo de 1880): «Su inocente inconsciencia es muy hermosa y proporciona una sensación de reverencia, como si estuviéramos en presencia de algo sagrado».

¿Dios bajo las especies de una niña desnuda? El reverendo solía invitar a sus amiguitas a tomar el té, pero también las sacaba de la cama, en camisón, las sentaba en sus rodillas, las acariciaba y las besaba, les contaba cuentos y retenía algún fetiche que llevaba a sus labios nostálgicos en horas de soledad (un bucle de cabello, por ejemplo).

Desde luego, se detenía al llegar a la zona sagrada. La foto, el texto ornado por dibujos y viñetas, quizá la misma escritura poética, fueran fetiches eróticos de este juego sutil con el cuerpo de la niña y su inalcanzable intimidad.

Morton N. Cohen, atinadamente, en mi opinión, vincula esta abundancia de niñas con la ausencia de madres, tanto en la literatura como en los textos autorreferentes de Dodgson.

Alice Liddell, en torno a 1860. El 4 de julio de 1862, durante un paseo en barca por el Támesis, Alice le pidió a Charles Dodgson (Carroll) que les contase un cuento a ella y a sus hermanas, Edith (8 años) y Lorina (13 años). Mientras el reverendo Robinson Duckworth remaba, él fue inventándose la historia que más tarde se convertiría en libro. «Allí estaban ‒escribe Cohen‒, solos en el santuario acuoso, aislados del mundo en su bote, autosuficientes, próximos unos a otros, lejos de la familia, de la institutriz, de la sociedad, del deber, unidos por sus bromas, su jovialidad, sus risas sencillas. ‘Cuéntenos un cuento’, solicitaron las pequeñas sacerdotisas. Y surgió a raudales la historia de Alicia tras colarse en la madriguera del conejo».

La palabra madre no aparece en los relatos de Alicia ni hay referencias a su madre en sus diarios. Sólo una vez, en sus cartas. Su heroína, Alicia, llega a ser reina, pero desde la soledad, sin pareja. Los padres, en cambio, autoritarios y crueles, o las figuras paternas que los sustituyen, aparecen en sus cuentos. La relación del reverendo con su padre ‒el archidiácono anglicano de Richmond, Charles Dodgson (1800–1868)‒ fue intensa y dolorosa, sin duda. Siguió la carrera del progenitor, aunque no se ordenó sacerdote y se apartó del tradicionalismo conservador de la Iglesia Alta.

Amó el teatro y la poesía, actividades que el padre repudiaba. Y adoptó un apodo tramado con el anagrama de su madre, Frances Jane Lutwidge. Escribir, sin duda, fue para Lewis Carroll, un ejercicio de liberación, entendida a partir de esta figura oprimente y de la ausencia de un apoyo materno.

No casarse, no tener hijos, fue otra manera de distanciarse de su padre. Dodgson hijo fue muchos otros. Lo prueban sus obras pero, especialmente, esa habilidad para inventar o imitar caligrafías (hay un billetito donde se hace pasar por la Reina Victoria): escritos para leer en un espejo, de abajo hacia arriba del papel, con renglones en espiral o líneas entrecruzadas. Un tejido muy del gusto de una dama victoriana. Que fuera, a la vez, una niña intacta y sagrada.

Alice Liddell a la edad de dieciocho años, fotografiada por Lewis Carroll (25 de junio de 1870). Años más tarde, Alice evocó lo que había sentido al escuchar el cuento de Alicia por vez primera, durante aquella excursión junto a sus hermanas y el escritor. «Creo que el principio de Alicia nos lo contó una tarde de verano en la que el sol quemaba tanto que tuvimos que poner pie en tierra en medio de los prados del camino de vuelta, abandonando la barca, para refugiarnos en el único trozo de sombra que pudimos descubrir, que se encontraba bajo una hacina de heno recién cortado (…) Otro día, me parece, la historia empezó en la barca y el señor Dodgson, en la mitad misma del relato, pretendió, ante nuestro gran desánimo, que iba a dormirse inmediatamente…»

Las aventuras de Alicia ocurren en Wonderland. Por el relato sabemos que se trata del país del sueño, pero la etimología nos precisa un tanto más el perfil onírico de los hechos. Wonder es, por una parte, maravilla, prodigio o milagro, es decir: lo que excede de la legalidad natural. Pero es, de otra parte, perplejidad y pregunta. En el sueño y en el cuento se ponen en cuestión las líneas de la identidad: toda certeza se vuelve interrogación.

Exagerando en la busca se puede pensar que, en alemán, por ejemplo (por no alejarnos del inglés), Wunderland se parece a Wundeland: el país de los prodigios y el país de la herida. La historia de Alicia empieza cuando la niña, aburrida de asistir a la lectura de su hermana («¿Para qué sirve un libro sin ilustraciones ni diálogos?»), sigue a un conejo que habla y desciende por un espacio que no parece tener fin.

La grieta por la que cae Alicia en el país de la perplejidad se parece, efectivamente, a una herida. El conejo evoca el sexo femenino. Alicia cae en la convicción de que se dirige al centro de la Tierra.

Ve a los Antípodas cabeza abajo y llega al «más adorable jardín». Es como si en el centro de la Tierra, de la Madre Tierra, se hallara ese jardín único y amabilísimo que tiene, al menos en esto, una marcada familiaridad con el Paraíso.

John Tenniel ilustró la edición de «Alicia en el País de las Maravillas» publicada por Macmillan el 26 de noviembre de 1865.

De algún modo, ingresa en un espacio prenatal, paradisíaco, donde obviamente, su identidad del mundo cotidiano y la vigilia entrará en crisis y será sometida a cuestión. A pregunta, a wonder. Ahora bien: ¿cómo accedemos al sueño de Alicia? No es ella quien lo cuenta, sino una voz exterior al evento, un narrador impersonal que, como sujeto, es el texto mismo.

Esta voz, con intermitencias, actúa como control, como censura de los hechos soñados. Es la voz realista de quien considera los sucesos del relato como sucedidos «realmente» en una alucinación onírica. Es la vigilancia de la vigilia sobre el sueño: la verosimilitud que sirve para situar al lector frente a la calidad de lo narrado. «Muchas cosas extraordinarias que luego empezaron a ocurrir hicieron pensar a Alicia que eran imposibles (…) Con la cara oculta por las manos, Alicia se preguntaba si, alguna vez, de nuevo, ocurriría algo de una manera natural».

Las ilustraciones de Arthur Rackham aparecen en la edición de 1907. «El último grado de la metáfora contenido en los libros de Alicia ‒escribe Martin Gardner‒ es este: que la vida, observada racionalmente y sin ilusión, parece un disparate contado por un matemático idiota».

Frente a esta lógica de la lucidez, Alicia parece aplicar una lógica de la confusión, propia del sueño. Alicia confía en los prodigios que se le ofrecen, por ejemplo cuando bebe y come sustancias desconocidas sin temor a envenenarse, con la consecuencia de cambiar de tamaño bruscamente y perder la noción de identidad personal, desobedeciendo «las simples reglas que los amigos le habían explicado».

A lo largo de un día, Alicia se encoge y se estira, lo cual pone en crisis su espejo imaginario, hecho que agrava la imaginería del sueño, donde el que sueña no ve nunca su propia cara. No sabe quién es, si son dos personas en lugar de una, si será capaz de sostener una identidad múltiple, cuando apenas puede con una singular. Alicia pierde su identidad porque pierde las referencias objetivas y habituales. La rodean unos personajes desconocidos, se mueve por lugares nunca vistos, ha perdido el contacto con las cosas cotidianas. Alegoría de esta ruptura de reconocimientos es el té con el Sombrerero Loco y la Liebre de Marzo, que hablan del tiempo sin saber en qué día, mes ni año viven, ni en qué lugar están.

Alicia recupera, apenas, la noción del tiempo recordando el tempo que marcaba en sus lecciones de música. La única referencia que conserva Alicia es el lenguaje. Más precisamente la lengua inglesa. Esta nos permite acceder a los hechos relatados, pero también le permite conservar su nombre (único elemento de continuidad eidética de su persona) y percibir lo que le dicen los diversos animales con los que se encuentra.

En este orden, es notable observar que Alicia nunca evoca a su familia. Ni en el sueño ni al despertar sabemos nada de ellos. Alicia recuerda a su hermana, el nombre de algunas amigas y a su gata Dinah. Todas mujeres, acaso una instancia materna, pero no la madre ¿Y el padre? ¿Es, acaso, la voz del relato? ¿Es el sueño una manera de prescindir de él, de matarlo simbólicamente, de sumergirse en el adanismo telúrico anterior al nacimiento?

¿Son los padres de Alicia inmencionables porque son ilegítimos? ¿Les ha desconocido ella toda legalidad? Wonderland parece ser un mundo donde no hay lugar preparado para este personaje que cambia de tamaño y al cual las casas de los demás personajes le resultan gigantescas o minúsculas.

Los animales que aparecen de cualquier parte hablan en inglés, pero violentan los usos cotidianos del lenguaje por medio del nonsense, espacio verbal donde las palabras pierden sus significados fijos y liberan unas cargas significantes imprevisibles. La letra te se confunde con la sustancia del té (te, tea), la cola con el relato (tail, tale), el higo con el cerdo (pig).

A la pérdida de la identidad subjetiva corresponde esta pérdida de la identidad semántica de las palabras, correlato de otra catarsis, la del mundo objetivo. Es el famoso quid est de los metafísicos: «Y ahora, ¿qué es qué?».

Puede leerse esta crisis como una alusión a la pubertad, al paso de la infancia a la juventud, el momento de la maduración sexual de la doncella, cuando las referencias corporales, cambiantes y, por lo tanto, efímeras más que nunca, quebrantan la identidad infantil.

La vuelta a la madre podría ser un rechazo de la maduración, una defensa ante el terror de la vida sexual adulta y la pérdida de la protección familiar. «¿Nunca hallaré a alguien mayor que yo? ¿No seré nunca una mujer adulta? ¡Cómo me gustaría tener lecciones que repasar!» Estas preguntas de Alicia corresponden a la voz del relato, que la mira desde un final donde la niña es una mujer madura: las etapas de la evolución se cumplen y las reglas se instauran (regla: norma y menstruación).

La voz del relato, en efecto, confía en que Alicia, en cierto momento, recobre su «altura habitual» (sic). Evidentemente, la voz del relato conoce cuál es dicha altura. Pero la problematización de la identidad en Alicia va más allá de la alegoría psicológica. Se dirige a una descripción del sujeto como plural y advenedizo.

De movida, como se vio, porque se escinde entre sujeto despierto y sujeto del sueño, habitante de Wonderland. Luego, porque se trata de encontrar, no ya la cara propia en el espejo, sino, antes, el espejo adecuado para reflejar la cara propia: «¿Soy la misma de esta mañana? ¿Quién, en el mundo, soy yo? ¡Ah, ése es el gran enigma!»

Entonces: el relato no se constituye, como quiere la voz del narrador, en un cuento sobre la formación de la identidad, sino en la descripción del enigma (puzzle) de la identidad. Un espejo roto, como esos juegos rompecabezas donde el mundo aparece, precisamente, como algo puzzled.

Alicia tiene la noción de no ser Fulana y Mengana, ni la de antes ni la de después, sino sólo un nombre que el relato sostiene con una constancia verbal y que ella intenta identificar con una abstracción y un género: el Yo.

Una identidad distinta de ella misma, una nueva estructura de escisión. Alicia es una constancia de la voz narrante, que nosotros oímos. Pero «ella» que intenta ser Yo, no nos oye, ni (suponemos) oye al relator. «Puedo contar mis aventuras desde esta mañana, pero ayer era otra». O sea: la identidad no sólo es diversa en la coetaneidad, sino también en la sucesión, ambas supuestas.

Cuando el gusano la interpela, ella afirma: «No puedo explicarme. Temo que es porque yo no soy yo misma, según usted ve». En ese momento, el cuello de Alicia ha crecido y el gusano la identifica con una serpiente. «¡No soy una serpiente! ¡Déjame sola! (…) No soy una serpiente, soy… soy…»

Múltiple e inconsecuente, la identidad es imposible de fijar, sobre todo porque, en el mundo de los animales parlantes y del nonsense, nadie la llama por su nombre. La cosa cambia cuando empiezan a aparecer unos personajes con formas humanas.

El primero es la Duquesa, que tiene algo de maternal, con su niño en brazos. Es la frontera entre dos secciones del relato: de allí en adelante, éste se humaniza y se desanimaliza paulatinamente. Se «normaliza», si se quiere, pues aparecen elementos formativos e iniciáticos bastante más caracterizados.

La Duquesa, por ejemplo, es una maestra, que adoctrina sobre ética: «Todas las cosas tienen su moral, si sabes hallarla… Cuida el sentido, los sonidos se cuidan solos». No obstante, cuando aparece la Reina, la Duquesa tiembla y calla.

Como sabemos, las fábulas de iniciación introducen al héroe (iniciando) en una doctrina del orden. En Wonderland, este episodio se sitúa en la Corte de los Naipes, donde imperan el Rey y la Reina de Corazones.

El corazón es el órgano del sentimiento, la memoria y lo histórico. La Reina es el único personaje que pregunta a Alicia su nombre, es decir que da lugar a su identidad. Los naipes, por otra parte, pueden ser vistos como una alegoría del orden cósmico, una síntesis de azar y jerarquía, clasificación y regla del juego. La Reina y el Rey actúan, de hecho, como instancias parentales ante Alicia. La Reina es una suerte de madre, cuya legalidad es el instinto, la ocurrencia.

El Rey intenta hacer de padre, distinguir una legalidad objetiva y previa al acto. Alicia recibe algunas lecciones (el Grifo y la Tortuga le enseñan dibujo, francés, higiene y baile: dominio sobre su cuerpo y su lenguaje), aprende a jugar al criquet y asiste al juicio contra el Infante por el hurto de las tartas. Aunque desconoce las normas procesales, intuye que existen y accederá a ellas.

En el cielo aparece la cabeza gigantesca del gato de Cheshire (la gata es el símbolo de la memoria hogareña de Alicia), tal vez un animal totémico que personifica el orden sobre la Corte de los Naipes. Lo decisivo en este tramo final del relato es que Alicia crece y discute la ley con los Reyes. Es decir: se transforma en adulta, no sólo físicamente (lo cual le permite huir de la Corte) sino porque puede razonar la ley.

La disputa con la Reina (sobre si la sentencia ha de ser posterior o anterior al veredicto) es la prueba de su madurez. El sueño ya no tiene lugar: el viento se lleva a la Corte y Alicia comprende que sólo son una baraja.

Como esquema de iniciación, el relato de Lewis Carroll recoge unos elementos típicos. Lo que produce su crisis es que Alicia es una mujer (en la épica clásica, el héroe es siempre un varón) y que no existe un espejo parental previo, es decir una pareja padre–madre con la cual identificarse.

Alicia se transforma en una mujer adulta sin la mediación de sus padres ni, lo que es más significativo, de ningún personaje viril. Es la hija del sueño, la que todo lo aprende en el país de las maravillas y escoge a sus padres en lugar de heredarlos. Tampoco su proyecto posterior al sueño aparece ligado a ningún varón: no es esposa ni madre, no aguarda al Príncipe Encantador ni quiere asistir al baile de Palacio, a ver si cae algún título.

Copyright del artículo © Blas Matamoro. Este artículo fue editado originalmente en la revista Cuadernos Hispanoamericanos. El texto aparece publicado en Cualia con el permiso de su autor. Reservados todos los derechos.