La meta del pensamiento utópico consiste en tratar de imaginar una sociedad en la que las dificultades y conflictos sociales, políticos y económicos que afligen al mundo real hayan sido solucionados, dando lugar a un espacio ideal dominado por la justicia y la paz.

La meta del pensamiento utópico consiste en tratar de imaginar una sociedad en la que las dificultades y conflictos sociales, políticos y económicos que afligen al mundo real hayan sido solucionados, dando lugar a un espacio ideal dominado por la justicia y la paz.

Todas las ficciones, puesto que proyectan un mundo diferente del real, tienen un componente utópico potencial. De hecho, los intentos de imaginar un mundo mejor que el nuestro han sido reconocidos como una de las funciones primordiales de toda la Literatura.

Sin embargo, algunas obras están más específicamente centradas en la proyección de visiones utópicas que otras. Hay, de hecho, todo un subgénero literario, a menudo integrado de forma íntima con la ciencia-ficción o la fantasía, que trata de diseñar sociedades ideales, generalmente alejadas de la del autor geográfica y/o temporalmente.

Islandia fue una de las más interesantes e inusuales ficciones utópicas de los años cuarenta, en tanto que no ponía su fe en el avance tecnológico, sino que, al contrario, emplazaba su paraíso en una idílica isla del Pacífico Sur en la que la tecnología era virtualmente inexistente.

La historia comienza cuando John Lang, a la sazón cursando sus estudios en Harvard a comienzos del siglo XX, conoce en una fiesta a Dorn, un estudiante de intercambio algo extraño de origen islandés (entiéndase la mencionada Islandia ficticia del Pacífico, no el país europeo actual). Pronto descubren una sintonía mutua que se transforma en amistad y, en el caso de Lang, auténtica fascinación. Su interés por Dorn le lleva a aprender los rudimentos lingüísticos y culturales de Islandia, lo que le facilita el nombramiento de cónsul de Estados Unidos en ese territorio y reencontrarse con su amigo.

La presencia de Lang en Islandia se hace posible gracias a la conjunción de dos factores, ninguno de ellos tranquilizador: por un lado, la influencia de su tío, un importante tiburón empresarial que quiere establecer relaciones comerciales con esa isla; por otro, que en la propia Islandia ha surgido un partido que aboga por la apertura del país al mundo exterior y la abolición de su tradicional aislacionismo.

Cuando Lang llega a la isla, descubre una sociedad agrícola que se mueve a un ritmo pausado y cuyas costumbres, expectativas y forma de mirar al mundo no tienen nada que ver con cualquier cosa que él hubiera conocido antes. Dorn, por su parte, pertenece a la familia que abandera la oposición a la apertura de fronteras. Y aunque de forma involuntaria y en su calidad de cónsul extranjero Lang está trabajando para el campo antagonista a las ideas de su amigo, no tarda a apreciar y comprender la manera de vivir de lo que aparentemente es un pueblo subdesarrollado. Es más, Dorn no tiene reparo alguno en acogerle entre los suyos, puesto que, como buen islandés, valora más la amistad que cualquier diferencia política.

Lang viaja, observa, aprende y se sumerge en la cultura isleña, se enamora, es rechazado… Pero cuando el partido aperturista gana el debate político, se ve enfrentado a un dilema: debe ser leal a su país y a los motivos que en primer lugar le llevaron hasta allí, pero ello será a costa de todo lo que sus mejores amigos isleños aman tanto.

Islandia se ha clasificado a veces como una obra de fantasía. Es así, en tanto en cuanto se trata de una vívida descripción de una tierra imaginaria. Pero en realidad el núcleo de la historia reside en seguir a su aburrido protagonista y utilizarlo como explorador de ese mundo de ficción, haciendo que el lector lo acompañe en su periplo y descubra al mismo tiempo que él las peculiaridades de esa isla paradisíaca.

Además de la mera descripción de la estructura y funcionamiento social de la isla, la novela desarrolla otros dos temas. Por una parte, la crisis identitaria y política a la que se enfrentan los islandeses por el enfrentamiento de dos actitudes ante la vida irreconciliables entre sí: el aislacionismo y la defensa de la tradición o la apertura al exterior que permitiría la entrada de influencias extrañas. Por otra, la historia de John Lang, que atraviesa el doble proceso de descubrirse a sí mismo y su destino en la vida al tiempo que el extraño país al que ha sido destinado.

El problema de la novela es doble. No es ya que no se trate de una aventura épica repleta de acontecimientos y acción: es que no se cuenta demasiado más allá del lento discurrir diario de un forastero en una sociedad agraria cuyo nivel tecnológico es equiparable al de la Europa de la Edad Media. Y además, una parte no despreciable del argumento se desarrolla de una forma excesivamente lenta, especialmente en los primeros capítulos. Y es que Wright estaba más interesado en construir una sociedad modélica que en contar una historia, por lo que los elementos puramente narrativos del libro son su punto débil, incluso para los estándares de un subgénero a menudo criticado por la escasa solidez de sus narraciones y personajes.

Es probablemente esta la razón por la que las utopías han estado ausentes del cine de ciencia-ficción, si bien cabría señalar, por ejemplo, que la Tierra del futuro que sirve de fondo para las diversas series de televisión de Star Trek es básicamente una sociedad utópica en la que los problemas económicos y sociales parecen haberse resuelto gracias al uso de tecnologías avanzadas.

El segundo problema es que, dada su lentitud y carácter expositivo más que narrativo, se trata de un libro excesivamente largo: más de mil páginas. Y eso que se trata sólo de una parte de lo que su autor llegó a imaginar en lo que se convirtió en la obra de toda una vida.

Imagen superior: ilustración de Ted Relph.

Aunque Wright desarrolló una exitosa carrera como abogado de alto nivel y profesor universitario de derecho, sus raíces se hallaban en una familia muy relacionada con el mundo literario: su padre era un intelectual especializado en el mundo clásico y su madre fue la novelista Mary Tappan Wright. Su primera publicación de cierto interés fue 1915? una sátira de la mentalidad mercantilista norteamericana aparecida en el mismo año que le da título, y en la que describe la ocupación de una ciudad sin nombre (pero claramente norteamericana) por parte de una despiadada fuerza extranjera.

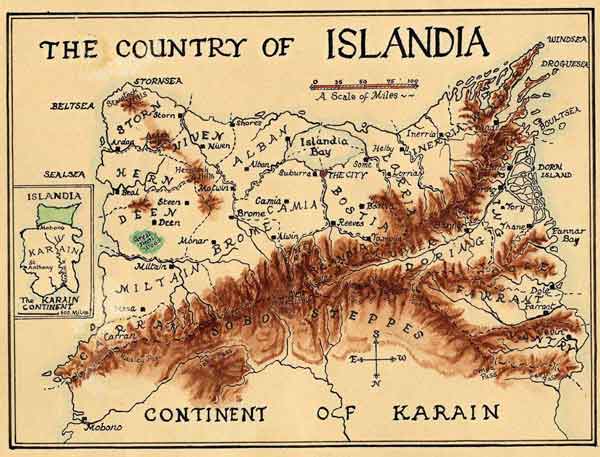

Wright consagró en riguroso secreto la mayor parte de sus tiempos libres de toda su vida adulta a escribir multitud de borradores sobre un enorme territorio imaginario, el Continente de Karain, cuyo centro era la utópica Islandia.

La profunda disociación entre la profesión de Wright y lo que realmente gustaba de hacer en su intimidad creativa se ha puesto a veces en paralelo con J.R.R.Tolkien y su creación de la Tierra Media, o con el poeta modernista Wallace Stevens, que se ganaba la vida como ejecutivo de una compañía de seguros. A diferencia de éstos, sin embargo, Wright murió de forma prematura en un accidente de coche en 1931, a los 48 años, antes de poder ordenar y publicar el fruto de su gran fertilidad creativa.

Fue su mujer, Margaret Garrad Stone, la que descubrió las 2.300 páginas escritas por su marido narrando las aventuras de John Lang en un mundo tan ricamente construido como la Tierra Media tolkeniana (recordemos que Wright murió años antes de la publicación de El Hobbit, en 1937).

En una muestra de amor y devoción poco habitual, Margaret dedicó el resto de su vida a conservar el legado creativo de su marido, y durante los siguientes diez años ella y su hija Sylvia se dedicaron a ordenar y mecanografiar toda aquella dispersa información, condensándola en un manuscrito con la longitud de una novela. Fue un trabajo oscuro y anónimo para el que sólo recibieron el apoyo de un joven editor de Farrar and Rinehart, Mark Saxton (quien, fascinado por la creación de Wright, se ocuparía de escribir las tres secuelas que seguirían).

Funcionó. Islandia se convirtió en un best seller, o al menos uno de esos libros de compra obligatoria que todo el mundo debía poner bien a la vista en la mesilla de su sala de estar… pero que casi nadie leía por las razones arriba aducidas. Con todo, consiguió acumular y conservar un leal grupo de seguidores que ha ido manteniendo el nombre de la novela hasta la actualidad, aunque ahora ya no sea más que una obra minoritaria.

Como en el caso de Tolkien, lo que acabó publicándose no fue más que la punta del iceberg de todo su trabajo: quedaron inéditos textos en los que se detallaba la geografía, historia, idioma, costumbres y mitos de ese mundo de fábula. Y lo interesante de este libro no es, como ya hemos dicho, la historia que se cuenta, sino que se trata de una de las más detalladas descripciones de toda la historia de la Literatura de una sociedad utópica.

Aunque resulta difícil de analizar y sintetizar, podemos decir que la cultura islandesa esta regida por un equilibrio entre la familia y la tierra. Solo existe una Ciudad y una Universidad, que no tienen nombres puesto que no hace falta diferenciarlas de otras. Ningún islandés considera a la Ciudad su hogar permanente; pueden pasar parte de su vida o trabajar en la Ciudad o la Universidad, pero siempre acaban regresando a la granja familiar.

A pesar de su aversión a la tecnología, los islandeses han construido una sociedad liberal y avanzada en muchos aspectos. Son moderados en su proceder y las mujeres son tan autosuficientes como los hombres. Es una cultura pacífica cuyo ethos reside en la consecución de la felicidad por medios sencillos no basados en la acumulación material, una especie de «hedonismo de corazón amable» en el que no se dejan a un lado las emociones, el sentimiento y la moderación. Así, por contraste, Islandia constituye una clara crítica a la supuesta modernidad del mundo civilizado del siglo XX, representada por Estados Unidos y basada en la rentabilidad económica y todo lo que ello conlleva: rapidez, codicia, ansiedad, insatisfacción, incertidumbre y devaluación de las relaciones personales.

Los pilares fundamentales de la sociedad inventada por Wright eran, en primer lugar, el amor por el lugar de uno en el mundo, entendido este como la conjunción del espacio geográfico y la familia. Ese amor se traduce en la ausencia de egoísmo o intereses personales y la interpretación del papel de uno mismo en la vida como parte de un largo proyecto de mejora que abarca generaciones enteras. En segundo lugar, el amor por el cónyuge, alguien con quien se debe sentir una conexión especial más allá del mero aspecto sexual.

Y por último, la sintonía con la propia vida, la satisfacción con lo que se es y el rechazo a aspirar y luchar continuamente por lo que no se es, que es precisamente lo que caracteriza al espíritu norteamericano, en el que «padre e hijo pertenecen a civilizaciones diferentes y son extraños el uno con el otro. Se mueven demasiado rápido para observar nada más que el brillo superficial de una vida demasiado ligera para ser real». Wright admite que lo contrario a esto puede llevar al estancamiento y a una falta de oportunidades para quien realmente tenga talento, pero no quiere profundizar demasiado en ello. O bien prefiere dejar su inocente construcción utópica a salvo de proyectiles lógicos, o bien es consciente de los peligros que entrañaría esa construcción social pero piensa que es un precio que merece la pena pagarse ¿Es acaso mejor un progreso material continuo que aliene a su población, dejándola cada vez menos satisfecha?

En conclusión, ¿consigue Wright crear una verdadera utopía? Bueno, supongo que tanto como todo aquel que alguna vez haya intentado algo semejante. Algunas características de Islandia son seductoras e incluso convincentes, pero también hay otras que están lejos de resultarlo. Y es que, a pesar de su obvia fe en que un mundo construido de acuerdo a los principios islandeses sería mucho mejor que el que tenemos, Wright rebaja hasta cierto punto su amor por esa utopía dejando claro lo extraño que esa sociedad resultaría para un hijo de la civilización occidental. Hasta tal punto es así que muchos de los extranjeros que aparecen en el libro no pueden soportar el lugar, sufriendo una aversión casi física a todo lo islandés. El propio Lang ha de soportar un largo y doloroso camino de comprensión y asimilación de Islandia, tanto en su faceta de país como en la de conjunto de ideales sobre los que basar una nueva vida.

Y es que, como sucede con cualquier utopía, la Islandia de Wright exigiría para funcionar que el ser humano se comportara voluntariamente de manera no ya muy distinta a lo que consideramos normal, sino en contra de su propia e inconformista naturaleza. Además, como todas las utopías, se asienta en un frágil equilibrio que cualquier grupo de disidentes, aunque se tratara de una diminuta minoría, podría echar abajo; y resulta difícil de creer que tal cosa no hubiera ya sucedido en toda su historia. Probablemente, Wright era muy consciente de todos estos problemas utópicos –valga la contradicción–, pero prefirió obviarlos para centrarse en su crítica contra el mundo real y sugerir alternativas.

Islandia es tanto una construcción utópica como una novela sobre el crecimiento y el cambio, individual y colectivo, y las decisiones y consecuencias que ambos conllevan. Es una obra que puede enamorar tan fácilmente como despertar rechazo (entendido este como aburrimiento tras unos cuantos capítulos). Como orientación sobre en qué bando podría militar el lector, recuerde si es de los que prefirió saltarse los apéndices de El Señor de los Anillos. Si la respuesta es sí, probablemente debería también saltarse Islandia.

Pero de lo que no cabe duda es del amor y dedicación que su autor volcó en la construcción de este mundo, así como de su excepcional carácter en unos tiempos, los de la Segunda Guerra Mundial, tras los cuales se perdería mucha de la inocencia necesaria para imaginar mundos perfectos.

Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Publicado previamente en Un universo de ciencia ficción y editado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.