El 4 de julio de 2008 se suicidó Thomas M. Disch. Para quienes no lo conozcan, Disch era un eximio representante de esa rama de la ciencia-ficción que mantiene una vocación social, que pretende mostrar en claves fantásticas los lados más feos de nuestras sociedades actuales.

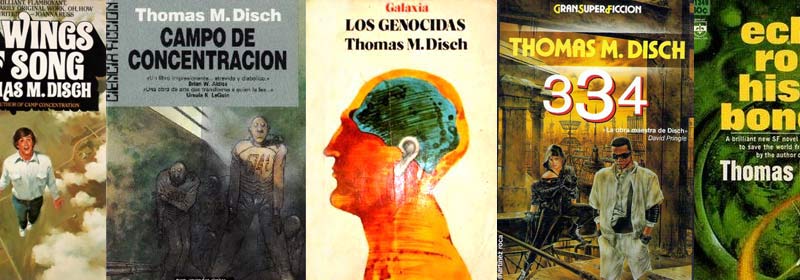

Recuerdo cómo lo leía yo hace muchos años. Libros como Los genocidas (1965) o Campo de concentración (1968), que llegaban a España en ediciones argentinas; ejemplares sueltos que, como restos de naufragios, cruzaban el mar para acabar en mesas de saldo de la Cuesta de Moyano, y de ahí, por veinte duros, a manos de gente como yo.

Por lo visto, se había gastado todo su dinero en atenciones médicas a su pareja enferma, que de todas formas acabó falleciendo. Autor poco prolífico, por lo visto con problemas para encontrar editor, sin fondos, estaba a punto de ser desahuciado por su casero, así que optó por quitarse la vida. O eso es lo que leí en la red. Ya puestos, acudí a foros y allí, de forma inevitable, había gente que se llevaba las manos a la cabeza, metafóricamente, preguntándose cómo es posible que ocurriese algo así, cuando Disch era uno de los grandes autores y debía haber ganado un montón de dinero.

Leer esas cosas a uno le llena de ternura un poco ácida. Disch sería uno de los grandes para los lectores de ciencia-ficción y nada más, y eso no es decir mucho, ya que ese mundillo es muy pequeñito.

Hace unos años, cuando dirigía la revista Galaxia, justamente de ciencia-ficción y fantasía, Sue Burke escribió para nosotros un artículo sobre el estado de la ciencia-ficción estadounidense y ahí quedaba muy claro que, para los autores de ese país (considerados la élite por deslumbrados fans españoles), era, como mucho, sacarse un sobresueldo, algo con lo que pagarse extras, caprichos y vacaciones. Y nunca debió ser mejor.

Quien se lea las Memorias de Isaac Asimov, podrá encontrar en ellas cómo el patriarca de la ciencia-ficción de la Edad Dorada comenta que, en realidad, vivía de su sueldo de químico primero y de conferencias y libros divulgativos después, y que la ciencia-ficción, a nivel económico, siempre fue un aporte muy secundario, pelotazos aparte.

Pero en fin, los mitos (y eso de que los autores estadounidenses de ciencia-ficción viven todos de sus novelas lo es) son duros de pelar y a algunos les cuesta mucho morir. A alguna gente en cambio no, quizá porque son reales, de carne y hueso, y no de la materia de los sueños.

Copyright del artículo © León Arsenal. Reservados todos los derechos.