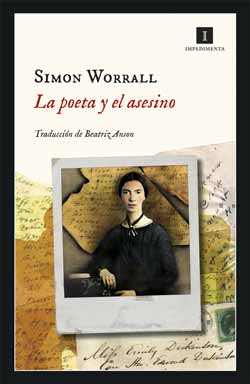

La publicación de La poeta y el asesino, el libro de Simon Worrall que en traducción de Beatriz Anson ha editado Impedimenta en Madrid, implica rememorar a un famoso falsificador literario, Mark Hofmann, cuyo trabajo más afortunado fue exhumar unas páginas de la poeta Emily Dickinson, manuscrito incluido, perfectamente fabricadas por él. El asunto, acaso ya una mera anécdota, replantea una cuestión más amplia, consistente y perdurable: la autoría de un texto como prueba de su autenticidad. Dicho de otra manera: ¿en qué medida la literatura manifiesta una actitud auténtica si es que, como toda obra de arte, se trata de un artificio? ¿Es un autor realmente alguien auténtico o un elemento ficticio más de una ficción llamada texto?

La publicación de La poeta y el asesino, el libro de Simon Worrall que en traducción de Beatriz Anson ha editado Impedimenta en Madrid, implica rememorar a un famoso falsificador literario, Mark Hofmann, cuyo trabajo más afortunado fue exhumar unas páginas de la poeta Emily Dickinson, manuscrito incluido, perfectamente fabricadas por él. El asunto, acaso ya una mera anécdota, replantea una cuestión más amplia, consistente y perdurable: la autoría de un texto como prueba de su autenticidad. Dicho de otra manera: ¿en qué medida la literatura manifiesta una actitud auténtica si es que, como toda obra de arte, se trata de un artificio? ¿Es un autor realmente alguien auténtico o un elemento ficticio más de una ficción llamada texto?

Cervantes, buen barroco que especula con estas categorías, nos dice a lo largo del Quijote que el texto es suyo (el yo que dice no querer recordar el nombre del lugar de la Mancha, etcétera), que es de un cronista manchego y de un escritor árabe cuyo manuscrito se encontró casualmente en un armario toledano y se ofrece traducido. Desde luego, los tres no pudieron meter mano. Elegir a uno solo, el “auténtico” autor, resulta imposible. Más aún cuando en la segunda parte de la obra, el personaje dice que ha leído la primera y sale del texto para ponerse mano a mano con el lector que, de manera simétrica, se convierte en un personaje más de la ficción.

Antonio Machado ha jugado también con estas cosas. No sólo porque atribuye unas prosas a Juan de Mairena y a Abel Martín sino que en unos apuntes exhumados póstumos como Los complementarios da una lista de escritores apócrifos entre los cuales figura, justamente, Antonio Machado. Ya en algún lugar, a propósito de El burlador de Sevilla y su discutida autoría, en general atribuida a Tirso de Molina, Machado hace razonar a un heterónimo acerca de lo calderoniano de esta obra. De tal modo, poco importa el redactor. El texto cabe atribuirse a Calderón aunque él no lo haya escrito.

La apocrifia es toda una zona de la historia literaria. Fernando Pessoa ha puesto en escena a más de sesenta apócrifos de modo que, al final, él mismo pasa a ser uno de ellos. Y autores ficticios han sido la obra de Valery Larbaud y Pierre Louys. Hay quien atribuye El lazarillo de Tormes a Hurtado de Mendoza o a Juan Luis Vives. ¿Otro caso de fantasiosa colaboración entre esos dos y un tercero, el Autor Anónimo, uno de los más celebrados del siglo XVI español?

El asunto se roza con otras categorías que se detienen en esa esquina peligrosa de la literatura que es la autoría: la imitación y el plagio. Son tan parecidas que a veces se confunden. Si escribo como Homero o como Shakespeare soy Homero o soy Shakespeare, dos pilares de nuestras letras cuya existencia biográfica se ha cuestionado repetidamente. Borges corta el nudo gordiano diciendo que no es el autor quien hace al texto sino al revés: poco importa que Shakespeare sea una impostura imposible de probar o negar, basta admitir que llamamos Shakespeare a un sujeto imaginario que firma con tal apellido.

Como de ampliar panoramas se trata, cierro apelando a una categoría esencial para la existencia de la literatura: la confianza del lector. Quizá sea lo único auténtico de esa ilustre y asombrosa actividad del lenguaje. Si el lector no confía en lo que lee, adiós literatura. Si confía, entonces aparece lo verosímil y el texto adquiere la calidad de lo verdadero. El señor Hofmann falsificó unos versos de Dickinson, es decir unos versos que muy bien pudo escribir Emily Dickinson. ¿Entonces?

Imagen superior: «Phosphorescence – An Emily Dickinson Documentary»

Copyright del artículo © Blas Matamoro. Reservados todos los derechos.