Al prestigioso antropólogo Claude Lévi-Strauss, que consideraba que los viajes en masa estaban asesinando la diversidad del planeta, le habría sido simpática la figura de aquel «viajero inmóvil», Louis de Rougemont, un aventurero que causó sensación en Londres y, por ende, en el mundo entero, publicando en Wide World Magazine, entre 1898 y 1899, las espectaculares crónicas de sus agitadas experiencias viajeras.

Louis de Rougemont, de profesión tramposo, o falsario, había nacido en Gressy, en la región de Vaud, Suiza, pero se hizo pasar por parisino —quizá pensó que esta ciudadanía aportaría rigor cosmopolita a sus invenciones—. Según parece, como criado de una reconocida actriz, Fanny Kemble, la acompañó en su gira por los Estados Unidos y a su lado aprendió el idioma que después le permitiría fabular sus periplos.

Se desconoce cómo un hijo de granjeros suizos pudo obtener ese desempeño al lado de una artista londinense hija de una célebre familia de actores, pero esto también forma parte de la leyenda.

Una existencia inaudita

Louis de Rougemont viajó después al continente oceánico como mayordomo del nuevo gobernador británico de Australia Occidental, pero a los pocos meses debió de considerar finalizada su anodina etapa como sirviente, y comenzó a idear su nueva vida.

Transcurrieron veinte años antes de que su existencia inaudita comenzara a ser conocida a través de sus artículos en Wide World Magazine.

Las enciclopedias han conseguido reconstruir las auténticas andanzas del suizo en ese tiempo: en realidad, fue lavaplatos y agente inmobiliario, vivió en Sídney, fue camarero y vendedor de concesiones mineras, adujo llamarse en realidad Henry Louis Green, contrajo matrimonio con Eliza Jane Ravenscroft, fue carnicero, tuvo siete hijos, fue fotógrafo y espiritista, abandonó a su mujer Eliza y a sus siete hijos, fue de nuevo espiritista —quizá la ocupación que mejor satisfacía su talante impostor— esta vez en Nueva Zelanda, y para terminar embarcó hacia Londres e insistió en el espiritismo, hasta que —se dice que había robado a un tal Harry Stockdale el diario que éste compuso sobre su vida en el seno de una tribu selvática— consiguió presentarse como Louis de Rougemont, aventurero, ante el editor de Wide World Magazine, para comenzar a publicar inverosímilmente las empresas y contingencias de su vida.

En lo más profundo de la jungla

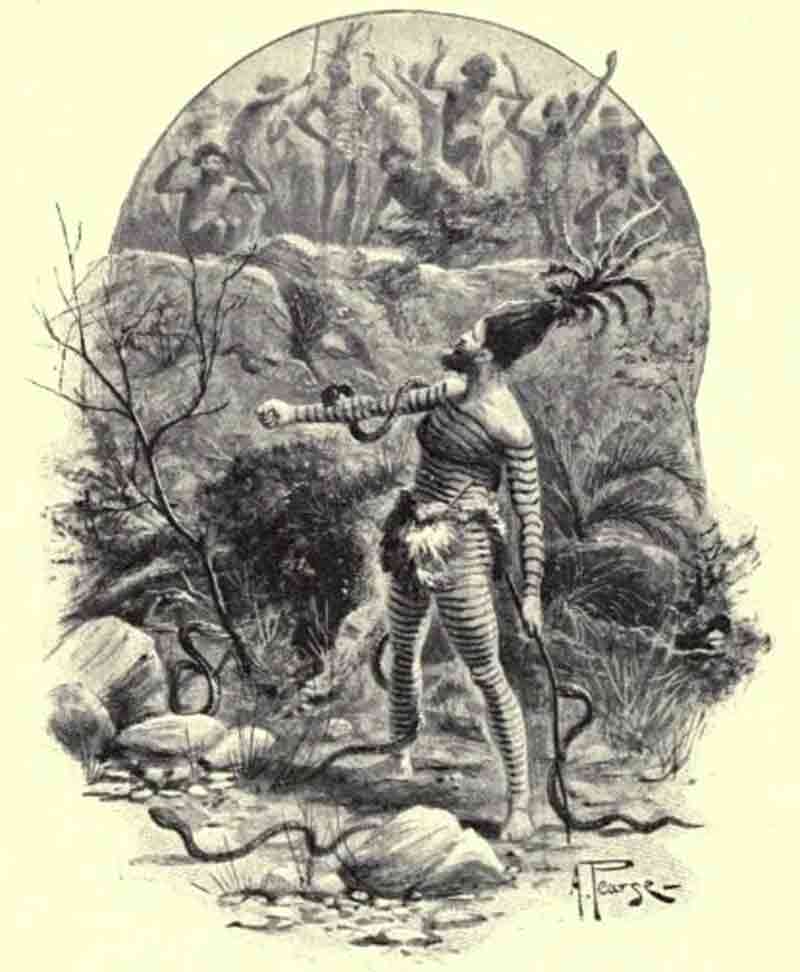

En ellas, narradas capítulo a capítulo en los números de la revista publicados a lo largo de diez meses, no hay rastro del Henry Louis Green de vida azarosa pero doméstica, sino el minucioso relato de un pescador de perlas, un náufrago, un superviviente de los ataques de los aborígenes, alguien que vivió durante tres décadas en el seno de una tribu de caníbales en los insondables manglares del norte de Australia, que viajó a lomos de tortugas gigantes, fue curado de alguna enfermedad por el chamán de la tribu siendo obligado a dormir en el interior de un búfalo muerto, tuvo varios hijos con varias nativas que luego éstas devoraron delante de él porque algún oscuro ritual así lo prescribió, aprendió docenas de lenguas aborígenes que luego —vuelto a la civilización— no quiso hablar delante de nadie para preservar la magia de aquellas palabras, y se negó a revelar los emplazamientos y las rutas de los lugares que había recorrido porque, decía, le obligaba un acuerdo de confidencialidad con una compañía minera que quería explotar el oro que él había encontrado.

Explorador y conferenciante

Esas peripecias colorearon de exotismo la rutina de los lectores de periódicos ingleses. Las primeras planas de los rotativos, en grandes letras exclamatorias, difundieron la fama del sedicente explorador. Era previsible que éste iniciara enseguida su carrera de conferenciante sobre temas de geografía y antropología.

Las sociedades científicas de más fuste, las mentes más preclaras de Inglaterra y del resto de Europa, se apasionaban con esas aventuras y descubrimientos. Los foros universitarios y científicos disputaban por contar con la presencia del autor en sus estrados.

Los artistas más célebres —pintores, fotógrafos, escultores— deseaban retratar su imagen. La British Association for the Advancement of Science se atrevió a celebrar un congreso en Bristol donde corroboró el valor de los datos de Louis de Rougemont.

No faltaron científicos que se asombraron de la precisión con que el viejo náufrago trazaba mapas de una Oceanía ignota que nadie había aventurado.

Se descubre la verdad

Pero siempre hay voces que se inquietan cuando el excesivo fulgor de la imaginación pretende asemejarse demasiado a la realidad. The Daily Chronicle se avino a públicar todas las opiniones disidentes, las que descreían de los relatos de Louis de Rougemont, el Daily Telegraph lo secundó, y ambos solicitaron la colaboración del Sydney Evening News.

La esposa abandonada, Eliza Jane Ravenscroft, en una de las publicaciones de Louis de Rougemont, identificó como su marido a ese hombre alto y de talle delgado, de cara endurecida de arrugas y afinada con distinción por una perilla puntiaguda, que no había perdido todavía una cabellera rizada, que miraba desde las fotografías a través de unos ojos obsesivos.

En realidad, Henry Louis Green, o Louis de Rougemont, la mayor parte de esos diez meses durante los cuales estuvo narrando con regularidad los treinta años de su vida anterior, no se había movido de las salas del Museo Británico, que por entonces era también la Biblioteca Británica y el Museo de Historia Natural.

Es fácil imaginarlo atravesando todos los días, quizá muy de mañana, la galería porticada del palacio, pasar bajo su frontón neoclásico e introducirse en sus morosas salas, pasear entre bustos de emperadores romanos, estatuas de diosas griegas, tallas de chacales, de gatos, de cocodrilos que eran dioses egipcios, inclinarse sobre las vitrinas que contenían manuscritos en lenguas antiguas, examinar hojas de árboles y raíces con usos medicinales expuestas en los armarios de cristal de las culturas antiguas, fantasear con animales exóticos que gracias al arte de la taxidermia poblaban numerosos rincones aupados en pedestales, quizá recorrer con sus dedos la piedra de Rosetta, dejarse vagar en definitiva, e inventar numerosas vidas, entre monedas, alfanjes, medallas, vasijas, máscaras, vestimentas, relojes, momias, lanzas, bajorrelieves, ajuares funerarios, sellos reales, alfombras, joyas.

Es fácil imaginarlo sentándose en una mesa de la biblioteca —quizá siempre la misma—, un rincón que fuera su habitual lugar de ensoñación, es fácil verlo orientar la tulipa verde de la lámpara de su escritorio sobre el papel, circunscribir con su haz de luz la frontera más allá de la cual, difusamente, se extendía su vida real, y aplicarse a escribir su vida soñada plegándose a los caprichos de cuanto su imaginación había acopiado esa mañana en su paseo previo. Es fácil imaginarlo perseverando con gusto en esa tarea de inventar patrañas todos los días.

El Robinson del siglo XIX

Los severos ingleses lectores de periódicos de la época victoriana no perdonaron, sin embargo, la impostura, ni siquiera la disculparon por lo que tenía de fastuosa obra de la inventiva, no se mostraron dispuestos a darla por buena ni siquiera como literatura, no aceptaron tener a Henry Louis Green como novelista refugiado bajo el seudónimo de Louis de Rougemont. Lo reprobaron como embustero.

Algunas voces todavía se atrevieron a considerar que sus aventuras, verdaderas o fingidas, eran en cualquier caso extraordinarias, y que por ellas su autor y protagonista merecía con toda justicia el calificativo de Robinson del siglo XIX, pues aun siendo fruto de la imaginación, tales hazañas no habrían estado al alcance ni del mismísimo Daniel Defoe.

Pero el prosaico Henry Louis Green no quiso ya auparse ni siquiera a ese nimio pedestal y, atribulado, intentó limpiar su nombre enviando una carta al The Daily Chronicle en la que mostraba su consternación por haber sido confundido con ese tal Louis de Rougemont. Después de eso, no volvió a saberse de éste —quizá la cobarde abdicación del personaje mató a su autor—.

Se dice que Green acabó sus días vendiendo cerillas en la avenida Shaftesbury, un pobre anciano de andar macilento, apenas vestido con un sobretodo viejo y raído, que entregaba los fósforos con manos temblorosas cubiertas por mitones mugrientos. Es misericordioso pensar que su mejor cliente, que acaso no fumaba pero que de esa manera contribuía a su manutención, fue cada día el director de Wide World Magazine al que tanta gloria diera en su momento.

Copyright del artículo © J. Miguel Espinosa Infante. Este artículo es un fragmento del libro Mapa del tesoro I (Fragmentos para mi hijo), en adaptación libre del autor. Publicado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.