En torno a 1920, el comentarista y filósofo Walter Lippmann nos advertía de un hecho que hoy se ha convertido en epidemia: “Las personas que han perdido la capacidad de comprender los hechos más substanciales de su entorno ‒escribía ‒ son víctimas irremediables de la propaganda. El curandero, el charlatán, el patriotero y el terrorista sólo pueden florecer allá donde se le priva a la audiencia de un acceso independiente a la información”.

En torno a 1920, el comentarista y filósofo Walter Lippmann nos advertía de un hecho que hoy se ha convertido en epidemia: “Las personas que han perdido la capacidad de comprender los hechos más substanciales de su entorno ‒escribía ‒ son víctimas irremediables de la propaganda. El curandero, el charlatán, el patriotero y el terrorista sólo pueden florecer allá donde se le priva a la audiencia de un acceso independiente a la información”.

Por alguna razón, reflexiones como la de Lippmann han sido siempre reconfortadoras. Al leerlas, da la impresión de que aún existe un remedio para esta sociedad que, por voluntad propia y con la ayuda de una legión de manipuladores, ha decidido encerrarse en una sala recreativa universal, celebrando su adicción a esas máquinas tragaperras que vienen a ser la redes sociales.

Con esa concentración descuidada con la que se suele consultar el móvil cada dos por tres, el moderno homo sapiens fuerza los ojos, tomándose unos segundos para hacer memoria de la última simpleza que se deslizó en su pantalla. Ya lo ven: el siglo XXI se abre para nosotros como la era del despiste permanente. Hemos olvidado lo que es leer un texto mínimamente complejo, nos encanta el modo en que Twitter despliega su arsenal ofensivo, y para que no falte de nada, celebramos nuestra pertenencia a una de esas dos tribus digitales ‒siempre son dos, en permanente discordia‒ que amenazan con derribar las puertas del sentido común y la racionalidad. No hay mucho que añadir: nos hemos vuelto más estúpidos justo en el momento en que el mundo ha incrementado su patrimonio científico y su bienestar.

Cuando el progreso técnico de nuestra civilización nos permite atisbar un horizonte prometedor, optamos por hacer caso a quienes nos conducen, a paso de cangrejo, en dirección opuesta: los políticos populistas, los promotores de la mediocridad y el infantilismo, los estafadores seudocientíficos y los agitadores profesionales. Y para que el desastre sea completo, enarbolamos la bandera posmoderna para ser equidistantes entre unos y otros, incluso cuando el debate se produce entre ilustrados y cavernícolas.

La estupidez humana también puede ser un motor de la humanidad, no lo niego, pero sus letales efectos no han sido tan estudiados como corresponde. De ahí que este breve ensayo de Ricardo Moreno Castillo sea perfecto para entender por qué tantos seres humanos deciden hacer justo lo contrario a lo que recomendaba aquel viejo proverbio indio: «Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio». Y es que el estúpido ‒con razonamientos tan desordenados como su vocabulario‒ tiende a opinar de forma incontenible. Por supuesto, también resulta peligroso en ese punto, especialmente en estos tiempos en los que se le sube a una tarima en los medios de comunicación.

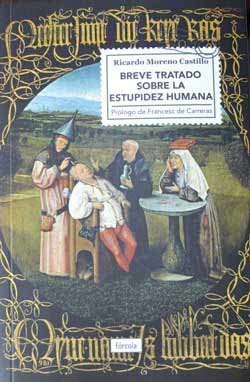

Con la misma contundencia intelectual con la que demostraba el deterioro de la enseñanza en La conjura de los ignorantes, Moreno Castillo nos invita aquí a entrar en el túnel de otra feria: una especie de dimensión alternativa que se ha ido adueñando de esta con inquietante naturalidad. Escrito con suma inteligencia y con un pensamiento vibrante e irónico, este Breve tratado es uno de esos libros que permanece en la memoria del lector, tanto por su finura expositiva como por el consuelo que produce tenerlo entre manos.

Que el apogeo de la estupidez es grave lo sabemos al encender el televisor o al visitar cualquier panfleto digital. Pero justo por eso, esta descripción del virus que hace Moreno Castillo nos invita a creer que aún hay maneras de combatirlo.

Sinopsis

Prólogo de Francesc de Carreras

A la estupidez, que no conoce límites, solo cabe combatirla, por muy desigual que resulte la lucha y mucha sea la pereza que nos venza. Es preciso sacudírsela permanentemente para no tener que deplorar males mayores, porque es más dañina que la maldad. Este breve tratado sobre la estupidez humana va dirigido contra los idiotas, tontos y necios que nos rodean, y contra las ideologías que contribuyen poderosamente cada día a incrementar sus filas y fomentar la estupidez: son jaulas de las que no se puede salir, que impiden pensar, discurrir, dudar y razonar. Los inteligentes tienen ideas, cambian de ideas, incluso argumentan por qué cambian de criterio; los tontos, en cambio, se esconden tras una ideología y así, cómodamente, resuelven su carencia de ideas propias. En eso consiste lo que hoy se denomina políticamente correcto: sostener lo que dice todo el mundo para no crearse problemas con los demás. La estupidez es amnésica, y propicia lo intelectualmente fácil, lo personalmente cómodo, lo socialmente inútil.

En tiempos del más obtuso populismo, de las frivolidades de la posverdad, de los estragos del nacionalismo, de los desvaríos del nuevo lenguaje presuntamente inclusivo, de la ciega militancia del animalismo y del postureo de cierto feminismo de sofá, Ricardo Moreno, ejemplo de lúcido escéptico racionalista, firma un libro muy oportuno y actual, pero sobre todo inteligente y con grandes dosis de sentido del humor.

Ricardo Moreno Castillo (Madrid, 1950), licenciado en matemáticas y doctor en filosofía especializado en historia de la ciencia, ha sido catedrático de instituto hasta su jubilación y profesor asociado en la facultad de matemáticas de la Universidad Complutense.

Es autor de más de una veintena de obras sobre matemáticas y su historia, sobre pensamiento y filosofía –Diccionario semifilosófico, Nosotros y Voltaire, y Trece cartas a Dios–; sobre educación –Sobre la buena y la mala educación y Panfleto antipedagógico–; y la novela La llave perdida.

Copyright del artículo © Guzmán Urrero. Reservados todos los derechos.

Copyright de imágenes y sinopsis © Fórcola. Reservados todos los derechos.