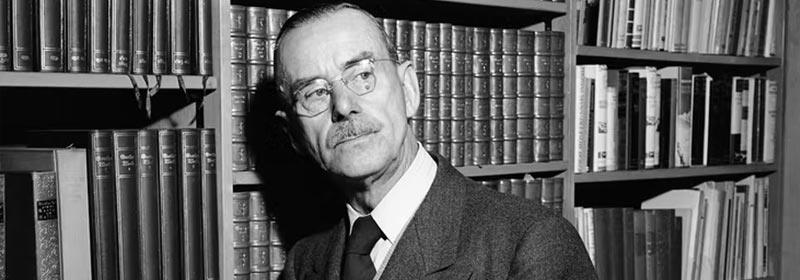

La edición de los textos escritos por Thomas Mann sobre Richard Wagner (Richard Wagner y la música, traducción de Ana María de la Fuente), con no ser exhaustiva, permite acercarnos a un conjunto de páginas y a una peripecia vital que vinculan a uno de los músicos decisivos del siglo XIX con uno de los escritores decisivos del actual.

La relación Mann–Wagner tiene un modelo: el vínculo Nietzsche–Wagner. Para ambos escritores, el músico fue, a la vez, imprescindible e insoportable. Imprescindible, porque definió el campo en que se debate la escritura moderna: una especulación sobre los valores sonoros del lenguaje como significantes, como inventores de significados. Insoportable, porque Wagner representa toda la entrañable y siniestra aportación de Alemania a la barbarie moderna, desde Cosima Liszt hasta Adolf Hitler.

A partir de Wagner, es posible que la poesía occidental trabaje con la música como modelo necesario e inalcanzable: Mallarmé y Valéry están allí para probarlo. Nietzsche, que es uno de los nudos garduños del pensamiento contemporáneo, es un filólogo que intenta ser músico, tanto como Wagner es un músico que intenta refundar la filología y recuperar los valores pedagógicos y trágicos de la fábula griega, a través del tinglado mitológico germano. Thomas Mann, según propia confesión, es un músico extraviado en el mundo de la literatura. Todos estos equívocos han permitido a la literatura contemporánea exacerbar sus potencias irónicas y convertirse en una perpetua cuestión acerca del alcance de sus medios expresivos.

Wagner está en el cruce de caminos entre el sentido y el sonido, allí mismo donde tiembla enmarañada la oscura raíz del grito. En la vida de Mann, por su parte, la presencia wagneriana es la que, de algún modo, articula periodos y momentos. Cuando el adolescente Thomas Mann escucha, en una pálida versión provinciana, en la ópera de Lübeck, el Lohengrin, más concretamente, aquella música «azul y plateada» del primer preludio, recibe la promesa de dicha que lo animará el resto de sus días: hay un lugar en que un caballero conducido por un cisne viene a salvar a una doncella, desde el cielo y contra las acechanzas de la historia.

El caballero será la Alemania guillermina. portadora de valores nobles frente a la irrupción democrática y plebeya de la Europa civilizada, de modelo francés. Luego, será la humanidad rescatando a Alemania, destrozada por la posguerra de 1918, de su aislamiento soberbio y demencial.

Una de las últimas cosas que le ocurrirán al viejo y glorioso lubequés, será, a los ochenta años, volver a escuchar el infatigable preludio wagneriano, en que ha habitado durante siete décadas, en el mismo y vetusto teatro de su adolescencia.

Pero hay más: Wagner señala la más dramática ruptura de Thomas Mann con Alemania: su conferencia Penas y grandeza de Richard Wagner, leída en el Auditorium Máximum de la universidad de Múnich, el 10 de febrero de 1933, poco antes de las elecciones que llevarán a Hitler al poder y que señala el comienzo de su exilio. Un destierro definitivo, la ruptura con un país imprescindible e insoportable, como el mismo Wagner.

Comienza entonces un duro proceso de revisión de Wagner a cargo del escritor, proceso que involucra su relación con Alemania y con algunos componentes míticos de su personalidad: su mitad telúrica y maternal, la música, lo demoniaco, el principio del placer, con una fantasía de transgresión sexual al fondo, que alcanzara las formas del incesto en relatos como Sangre de Welsas y El elegido, y una enfermiza y mortal manera imaginaria de la homosexualidad en La muerte en Venecia.

Mann comprende a Wagner como un antecesor del nazismo, en tanto su rudeza nacionalista, articulada en su mitología germánica, supone la construcción de un pueblo a expensas de la destrucción de un mundo. Por fin, el aniquilamiento de éste lleva al del otro, según la escena final del Crepúsculo de los dioses, con un Wotan inerte que asiste, con divina indiferencia, a la hoguera en que desaparece la historia. Pero, al tiempo, la revisión implica un rescate crítico.

Wagner es, también, el poeta libertario que estuvo, aunque no sea más que de visita, en las barricadas de 1848. Lo buscó la policía sajona y contó a Bakunin entre sus amigos. En cierto sentido, perdura en Sigfrido, el héroe que se insurge contra la ley tradicional y la autoridad del padre de los dioses, intentando fundar un mundo sin miedo. Sigfrido, hijo del incesto y secreto descendiente irregular de su oponente, Wotan, habría de ser reivindicado como héroe socialista por Bernard Shaw, en El perfecto wagneriano.

Lo que fascina a Mann en la obra de Wagner es el espacio creado a partir de una música hecha para la palabra y viceversa. Un espacio que no es estrictamente musical ni literario, en el cual se producen significancias a partir del contrapunto entre el verbo y el leitmotiv. La música que no tiene este parentesco con la palabra, aunque siempre interesó viva y cotidianamente a Mann, no le suscitó apenas nada como escritor. Músicos como Brahms, Mozart o Bach le produjeron observaciones muy laterales: con ninguno de ellos tenia el compromiso que lo hostigaba desde el corpus wagneriano. En ese intento de síntesis entre palabra y música, entre la certeza oscura del sonido y la incertidumbre lúcida del verbo, en ese tercer reino, ni celestial ni telúrico, se ubica la fantasía conciliatoria que anima toda la obra de Mann. Él la traslada al psicoanálisis, cuando, estudiando algunos pasajes wagneriano s, advierte que la música anticipa lo que el personaje dirá, como si fuera el recuerdo de lo no vivido, el inconsciente.

Con una mezcla de elementos racionales (lo psicológico) y primitivos (lo mitológico), Wagner y Freud exploran lo que en el hombre es progreso, unido a aquello que es recurrencia e insistencia de lo primario. Un poco, lo que será el drama de Alemania: un corazón de barbarie rodeado por la muralla de la más moderna sociedad industrial.

Wagner es, además, el poeta del deseo como lo no natural, el deseo humano condicionado por una cultura de la prohibición original, la culpa y la transgresión. No natural como el amor, que pertenece al orden de lo imaginario y no al orden de la experiencia. El deseo que lo quiere todo, que anhela una inexistente totalidad, el deseo schopenhaueriano que es como el hambre de lo universal, genera objetos sustitutos que calman provisoriamente su anhelo, finalmente apacible sólo en la muerte, como proclama Isolda que es el supremo placer de la vida.

En otro texto fundamental (Richard Wagner y «El anillo del Nibelungo» leído en la universidad de Zürich el 16 de noviembre de 1937) Mann se ocupa de las relaciones entre el artista y la sociedad en la óptica wagneriana. El artista se distancia de la burguesía y ocupa un espacio sin arraigo, plenamente imaginario. Es como el holandés volador, que sólo toca la ciudad de los hombres una vez cada siete años, o como Sigfrido, criado en un bosque solitario y destinado a perderse en los laberintos del poder ajeno.

Si bien Wagner pasó de la critica inerte a la conciliación snob con el poder, transformando el templo de Bayreuth en un lugar de reunión de la aristocracia de la sangre, el dinero y las armas, en algunas de sus fábulas queda flotando el conflicto trágico y sin salida del poeta en el mundo social de la burguesía.

El drama wagneriano funge, así, como el espacio utópico donde la sociedad puede ser regenerada por el arte, como la religión de la modernidad. Lo que Nietzsche proponía por un retorno a la paganía clásica, Wagner lo encaminaba hacia el ensueño incestuoso de la mitología nórdica.

Si Goethe es el principio de la renuncia y Schiller, de la libertad, Wagner opta por el peligroso lema de la salvación, que suele encolumnar a los revolucionarios, pero también a los sacerdotes de las diversas liturgias. Finalmente, Tristán es la epopeya del hombre que se redime tras descender a su propio infierno, la busca de lo moral en lo inmoral, y Parsifal es una alegoría de la misa, la comunión de los iguales que echan de! templo a la hembra, tentadora infernal, rosa de la tiniebla, madre iniciática que, tras intentar seducir al casto adolescente con la memoria de un incesto no vivido, se convierte en la servidora del fuerte varón que sanará al rey enfermo y juntará al antepasado muerto con su propio fantasma.

Lo rechazable de Wagner no es su utopismo, el diseño de un espacio imposible, palabras musicales y música literaria, donde habita el artista. Lo rechazable es la realización de su utopía, la traducción del lugar fantástico a lugar real. Wagner joven intentó redimir a la sociedad materialista contándole fábulas arcaicas. Quería un teatro donde la gente entrara gratis a largos festivales catárticos que la devolvieran a la inocencia paradisiaca.

Logró construir Bayreuth, suerte de Lourdes de la batería wagneriana, pompa de los poderosos rodeada de ciudades industriales donde los obreros vivían en cuevas. Luego vino Nietzsche, que aplaudió desde la claque y silbó desde el paraíso. Y, por fin, vinieron Winifred Wagner y su amigo Adolf Hitler, que convirtieron del todo el templo en un comité patriótico y antisemita.

El mayor gesto simbólico de Thomas Mann ante la imagen de Wagner fue rechazar, tras la guerra de 1939, la presidencia de un patronato que se encargaría, sustituyendo a Winifred por Franz Beidler, el yermo democrático del músico, de lavar la cara al festival, enrarecido por tanta celebración hitleriana como pesaba sobre él.

Para Mann, que había conocido las representaciones wagnerianas de Bayreuth en 1909, cuando el fervor lo paralizaba durante semanas para seguir su propia obra, el intento era anacrónico. Wagner, el Wagner que profetizaba el triunfo bismarckiano de una Alemania industrial y guerrera sobre la empavorecida Europa de las democracias, había muerto y no merecía la pena resucitar su voz, como una suerte de nuevo Tilurel que incordiara en la vida de sus herederos, impidiéndoles madurar y reinar.

No obstante sus dimes y diretes, Thomas Mann nunca se resistió al encanto del arte wagneriano. Lohengrin producía sobre él un mágico efecto: cada vez que lo escuchaba, recobraba sus dieciocho años. La Walkiria era el modelo de la obra realizada. Ciertos momentos de Parsifal (la escena de la transformación, el himno final) eran la consumación hegeliana del arte. Todo había acabado con el final del romanticismo, si acaso prolongado en ecos fragmentarios y dispersos como el primer Schoenberg, Richard Strauss o el Pfitzner de Palestrina.

Imprescindible e insoportable, como todo padre. Este libro permite recorrer la historia de un amor difícil y definitivo.

Copyright del artículo © Blas Matamoro. Publicado previamente en Scherzo y editado en Cualia por cortesía de dicha revista. Reservados todos los derechos.