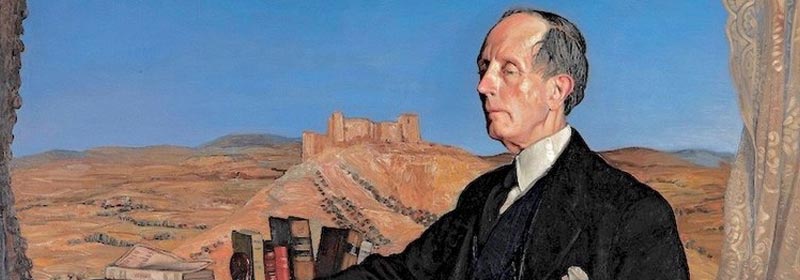

Hace más de medio siglo que murió Azorín. Es pertinente hablar de siglos cuando se trata del escritor alicantino afincado en Madrid. Nació en el XIX, llegó mozo al comienzo del XX y murió en su segunda mitad.

Este vaivén quizá lo defina porque Azorín fue un personaje reactivo del Ochocientos, contrario al tradicionalismo clerical de la Restauración y a sus efectos estéticos: la novela sistemática, la poesía tardorromántica, la prosa de amplio despliegue, la pompa y la circunstancia.

Con toda esta precedencia, un par de novelas de formación que retratan quizá mejor que otras al joven español de su medio –La voluntad, Antonio Azorín– y una crisis ideológica que lo llevó de libertario a liberal conservador, el escritor se asomó al siglo XX. En él, España pareció vivir al reparo de las guerras europeas, vacilando entre parecerse como quería Ortega o ensimismarse como quería Unamuno. En rigor, a hombres de la camada azoriniana le tocaron tres traumas sangrientos que pueden escandir la historia española de la época: el desastre de Cuba, el desastre de Annual y la guerra civil.

Sería difícil buscar su registro en Azorín. Lo suyo, como para todos los escritores del 98, fue defenderse de la historia o buscarla en la intrahistoria, la historia privada y oficiosa de la gente, alejada de fastos y publicidad. Hurgó en los pueblos, en la España repetitiva y hereditaria, se hizo paseante solitario de la España profunda, la de los sitios inaccesibles, las honduras cubiertas de viejas construcciones, la igual a sí misma, la protegida contra los desastres de la intemperie. A veces, como en Andalucía, se encontró con la miseria y la denunció. Su gusto por la historia se dirigió a la recuperación de escritores olvidados, los artesanos de una historia segunda y tachada, quizá los exploradores de una España auténtica y utópica.

El signo de los suyos fue también la huida ante el mundo histórico y el reparo de la intimidad. Baroja narró mil veces las aventuras fracasadas de sus vascos que recorren el mundo y acaban encerrados en su txoko; Valle-Inclán se burló amargamente de la historia en los esperpentos de El ruedo ibérico; Benavente llevó a sus personajes de la pequeña burguesía a pequeñas moradas donde practican pequeñas virtudes; Unamuno y Maeztu se encarnizaron con una identidad española ajena a los avatares del tiempo, la hispanidad.

Azorín parece hoy condenado al museo de la historia literaria o a las lecturas obligatorias del aula. Sin embargo, leído a rachas, evitando pedirle sistema y aceptando su musa fragmentaria, encontrando esa mezcla de cosmopolitismo europeísta con una complacencia castiza por los borrados senderos de España que canta Antonio Machado, a la pregunta tópica ¿qué es España? que puede sonar a machacona, antañona y rancia, le cabe otra, de punzante actualidad: ¿qué es Europa?

Copyright del artículo © Blas Matamoro. Reservados todos los derechos.